共享經濟下消費者信任的形成機理及影響機制

賀明華 劉小泉

摘要:在對336份調研問卷實證分析基礎上,從在線信任理論、制度信任理論及社會滲透理論出發,對我國共享經濟下消費者信任的前因和后果及其作用機制進行研究,認為制度機制有效性感知是能代表審核與認證機制有效性感知、隱私保證機制有效性感知和安全保障機制有效性感知的形成性二階變量,對消費者信任有顯著正向影響;與供方互動有效性感知對消費者信任的正向影響不顯著,與其他消費者互動有效性感知對消費者信任的正向影響顯著;消費者信任對持續共享意愿有顯著正向影響,并對感知風險有顯著負向影響;制度機制有效性和社會互動有效性對消費者信任的影響存在顯著的性別差異,即性別對這兩條路徑具有調節效應。因此,共享經濟平臺企業應建立健全管理制度,構建安全、信賴、可靠的在線交易環境,提高消費者的信任和信心,以實現共享平臺的可持續發展;共享平臺應優化平臺網站界面,充分利用社交媒體和社交網絡,構建線上和線下平臺共享社區,釋放共享平臺在基層民主治理創新方面的活力;政府主管部門應牢牢把握消費者安全至上的發展理念,加強與平臺企業之間的數據共享,建立和完善共享平臺與政府部門聯動的應急處置機制和風險防范化解機制,形成多元主體協同治理新格局;基于消費數據,共享平臺應對市場進行有效細分,制定有針對性的差異化運營策略和營銷策略,最大化滿足消費者個性需求。

關鍵詞:共享經濟;制度信任;社會互動;消費者信任;感知風險;持續共享意愿

中圖分類號:F274文獻標識碼:A文章編號:1007-8266(2020)02-0069-14

一、引言

近年來,以愛彼迎(Airbnb)、優步(Uber)、滴滴出行等為代表的共享經濟模式大量涌現,并逐漸成為一種潮流。但是,從2017年以來,尤其是進入2018年后,以網約車、共享單車等為代表的共享經濟平臺企業在經營管理上暴露出許多問題,毆打乘客/司機、坑人搶劫、猥褻強奸案件時有發生。以滴滴出行平臺為例,僅在2018年就發生多起女性因搭乘順風車屢遭傷害的惡性事件,這不僅對廣大消費者造成了難以彌補的傷害,更是把國內共享平臺所存在的制度缺陷以及政府監管機制的漏洞推上風口浪尖。目前,共享經濟發展已進入拐點期,面臨著重構調整的重任,共享平臺本身的制度機制和政府監管措施亟需改進與持續完善。

同時,共享平臺上供需雙方都是陌生的個體,雙方之間的信任在很大程度上依賴雙方的互動交流或者互動交流所形成的評論和口碑等信息,雙方之間的不信任鴻溝難以跨越。正如有些學者所言,共享經濟最重要的要素之一就是消費者對共享經濟平臺的信任以及消費者對陌生的物品或服務提供方的信任[ 1 ]。信任問題已嚴重阻礙了共享經濟在中國的發展步伐,導致共享經濟參與者規模小、新興企業運營困難和績效不佳。

近些年,國內共享平臺企業加大對信任建立工具即市場驅動型制度機制方面的投入,提高供需雙方的信任并降低他們在共享交易過程中的感知風險。同時,還增加社交網絡技術方面的投入,為增加供需雙方之間、消費者之間以及供需雙方與共享平臺之間的互動交流創建多元化的社會情景。在線共享平臺不僅建立了制度情景,同時也建立了社交情景。在社交情景下,消費者與平臺及供方之間的社會互動會影響消費者參與共享的意愿和行為決策。過往研究表明,信任深深植根于社會情景,且社會互動產生信任[ 2 ]。因此,共享經濟情境下影響消費者信任的關鍵因素既包括制度層面的因素,又包括社會互動因素。然而,現有研究鮮少關注制度機制和社會互動對消費者信任形成機制的影響。這與制度信任在共享市場交易活動中的核心地位及發揮的重要作用極不相符,也湮沒了共享經濟區別于傳統電子商務的關鍵特征——線下社會互動。

此外,由于男性和女性群體有著不同的心理需求,因此有必要探究性別等個體差異因素在消費者信任與行為意愿方面的影響[ 3 ]。營銷領域過往的許多研究表明,在消費者行為意愿的前因機制方面有顯著的性別差異,例如,巴爾(Bae)等[ 4 ]研究表明,在線消費者評論對購買意愿的影響存在著顯著的性別差異;孫(Sun)等[ 5 ]研究證實,社會關系強度對電子口碑(eWOM)感知的影響及其eWOM感知對口碑傳播意愿的影響均存在顯著的性別差異。同樣,也有學者關注到性別在消費者信任形成和影響機制中的調節作用,例如阿瓦德和拉戈夫斯基(Awad & Ragowsky)[ 6 ]研究發現,在口碑質量對消費者信任的影響方面,男性消費者的影響強度明顯高于女性消費者,而在消費者信任對持續共享意愿的影響路徑方面,女性消費者的影響強度要高于男性消費者。然而,目前鮮有學者關注共享經濟下性別對消費者信任的前因與后果的調節作用。隨著我國共享經濟和平臺企業的快速發展,厘清共享經濟下消費者信任形成方面的性別差異,對我國共享平臺企業極為重要,有助于共享平臺企業更好地制定和實施市場細分策略與差異化營銷戰略,進而擴大平臺的用戶群體基礎,實現共享平臺的可持續發展。

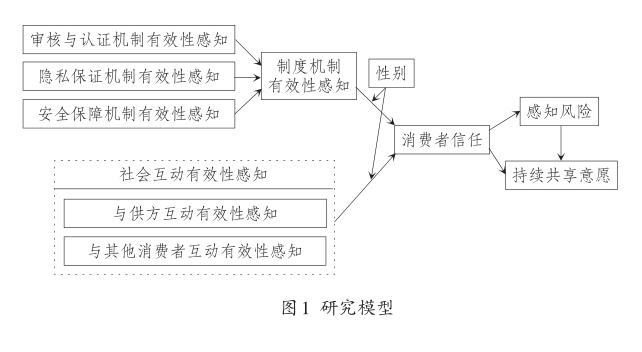

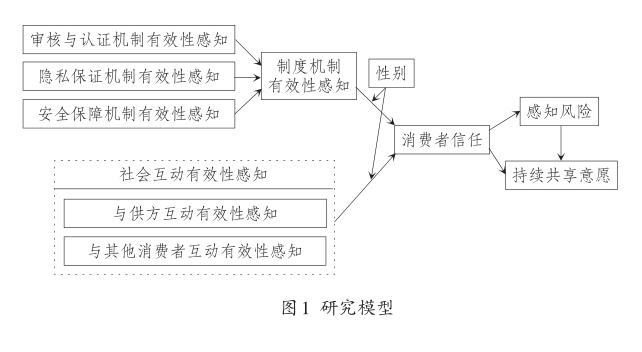

為彌補上述空白,本研究擬采用制度信任和社會滲透理論框架,沿著“制度信任與社會互動—消費者信任—消費者行為意愿”這一邏輯思路,以前因機制探索、影響結果驗證、策略提出為脈絡,系統探察制度信任和社會互動對消費者信任的影響以及消費者信任對感知風險、持續共享意愿的影響,并解析性別在前因機制上的調節作用。本研究客觀全面地揭示共享經濟模式下消費者信任的形成機理及影響機制,對進一步豐富和發展新型商業模式下的消費者信任與行為理論具有重要的學術價值,可為其他共享經濟模式的研究提供借鑒,同時也為政府監管共享經濟以及平臺企業、完善制度機制、建立和諧共享社區提供參考依據。

二、理論背景與研究假設

(一)制度機制有效性感知對消費者信任的影響

已有研究指出,平臺企業之所以未能建立消費者對平臺的忠誠度,是沒能贏得消費者對共享平臺的信任[ 7 ]。有學者指出,在C2C共享交易市場中,平臺主要擔當中介角色,平臺信任能讓平臺上共享雙方在線輕松完成共享交易,并降低共享雙方的感知風險和不安全感[ 8 ],進而增強持續共享意愿[ 9 ]。然而,學術界對何種因素使消費者對某一共享平臺建立牢固的信任并愿意在該共享平臺上進行持續共享行為并未達成共識。基特爾斯(Keetels)[ 10 ]構建了P2P協同消費情境下的在線信任模型,并實證解析了平臺制度機制對供需雙方參與意愿的影響。

基于平臺的共享經濟模式日趨成為主流,在平臺上陌生人之間的信任在很大程度上依賴于彼此的互動和交流,而制度信任取決于平臺制度機制環境的改善。研究表明,平臺制度機制有效性感知對提高消費者信任有顯著正向影響[ 11 ]。因此,如果消費者越能感知到共享平臺的制度機制在保障共享交易達成和保護消費者權益方面發揮有效的作用,就越能對共享經濟和共享平臺的整體交易環境產生信任。據此,提出以下假設:

H1:制度機制有效性感知正向影響消費者信任。

(二)社會互動有效性感知對消費者信任的影響

傳統共享經濟研究基于社會滲透理論[ 12-13 ],將P2P共享商業模式中供需雙方的社會互動分為在線互動和面對面互動兩個階段,并指出供需雙方的自我披露和互惠行為貫穿于整個在線和線下互動活動中,對供需雙方關系的發展起著關鍵作用[ 14 ]。有學者研究了供需雙方互動的影響后果,如舒克(Schuckert)等[ 15 ]以沙發客(Couchsurfing)平臺為例研究發現,大多數Couchsurfing用戶與房東建立社交關系和結識新朋友是影響他們使用平臺的主要因素之一。穆恩(Moon)等[ 14 ]以Airbnb民宿平臺為例研究發現,共享經濟下供需之間的在線互動和線下面對面互動對滿意度與持續使用意愿具有積極促進作用。據此推斷,如果供方向共享平臺提供的在線檔案資料真實可信,且在與供方線下面對面互動時感到愉快順心,買方就會認為該平臺對供方背景的審核嚴格有效,完全有能力限制供方的機會主義行為和降低潛在風險,進而形成對該平臺的信任。據此,提出以下假設:

H2:與供方的互動有效性感知正向影響消費者信任。

C2C共享經濟商業模式具有在線社交商務的特點[ 16 ]。在線社交商務是一種以社交媒體作為中介的商業形式,以社交媒體支持社會互動和用戶貢獻,協助用戶線上和線下購銷產品與服務,高度依賴于點對點互動(Peer-to-Peer Interaction)[ 17 ],即消費者之間的互動。本研究基于社會滲透理論,將與其他消費者之間互動有效性感知定義為需方消費者認為在線共享社區里其他消費者所提供信息(包括在線評論等)的可信程度以及線下通過面對面互動建立親密友好關系的程度。營銷領域已有研究表明,消費者的信念、態度和行為往往會受與其他消費者社會互動的影響[ 18 ],社會互動感知正向影響消費者對社交商務平臺的信任[ 19 ]。共享經濟下已有研究表明,供需雙方的友好互信關系感知對提高消費者滿意度有正向影響[ 14 ]。因此,當某一共享平臺上越來越多用戶之間建立了線下友好互信關系,向用戶傳遞出該共享平臺的積極信號,用戶會對共享平臺提供可靠服務的能力、正直和善意感到更有信心,進而使用共享平臺的消費者人數就會越多。據此,提出以下假設:

H3:與其他消費者互動有效性感知正向影響消費者信任。

(三)消費者信任對感知風險、持續共享意愿的影響

感知風險是在線購物情境下影響消費者行為決策的最重要因素[ 20 ]。共享經濟下的感知風險主要包括財務風險、隱私風險、人身安全風險等。消費者如果感知到產品或服務存在較高風險,對該產品或服務的信任度就會下降。因此,信任是影響消費者感知交易風險的關鍵因素,有學者證實了感知隱私風險對消費者信任存在顯著的負向影響[ 9 ]。因此,相比感知風險高的消費者而言,感知風險低的消費者對共享平臺的信任度更高。據此,提出以下假設:

H4:消費者信任負向影響感知風險。

有學者對消費者信任與持續共享意愿之間的關系進行了實證研究。如國外學者霍利茨克(Hawlitschek)等[ 21 ]發現,消費者信任正向驅動消費者參與P2P短租服務;厄特(Ert)等[ 22 ]研究證實消費者對服務提供方照片的信任正向影響消費者的選擇意愿;馬爾曼(M hlmann)[ 23 ]研究證實了信任顯著正向影響持續共享意愿。消費者信任與持續共享意愿之間的顯著正向關系也在國內文獻中得到證實[ 9,11,24-25 ]。據此,提出以下假設:

H5:消費者信任正向影響持續共享意愿。

感知風險與信任之間的關系研究一般都伴隨著感知風險與行為意愿之間的關系研究。許多研究證實了在線交易情境下感知風險與消費者行為意愿之間的負向關系,如羅(Luo)等[ 26 ]、魯伊巴(Rouibah)等[ 27 ]、常(Chang)等)[ 28 ]等。在共享經濟環境下,感知風險與消費者參與意愿的負相關關系已得到檢驗,如賀明華等[ 11 ]證實感知隱私風險顯著負向影響持續共享意愿,馬拉齊齊(Malazizi)等[ 29 ]證實多維度感知風險與持續共享意愿之間的負向影響顯著。據此,提出以下假設:

H6:感知風險負向影響持續共享意愿。

(四)性別的調節作用

由于男性和女性有不同的需求結構與期望值,他們在行為決策方面存在差異。因此,性別被廣泛用于檢驗個體行為決策差異。大量研究表明,性別在決定新技術或新服務接納行為方面發揮著重要作用。如陳(Chen)等[ 30 ]認為,在線服務情景下,男性和女性在使用模式、使用方式和特定應用的偏好方面存在差異,這可能是導致男性和女性在參與在線交易態度、行為意愿方面存在差異性的原因。

學界認為,男性比女性更關注制度環境[ 31 ],而女性更注重人際關系和社會互動與支持[ 32 ]。有學者關注到男性消費者和女性消費者在建立信任過程中所表現出的差異性,如孫(Sun)等[ 33 ]實證發現,社交媒體情境下監管有效性對基于能力的信任和基于人格的信任的影響強度方面,對男性的影響明顯高于女性。據此推斷,在本研究情境下,消費者在建立對共享平臺信任的過程中,在制度機制有效性對消費者信任的影響方面同樣會表現出較強的性別差異,即男性消費者相比女性消費者更關注制度機制的有效性。據此,提出以下假設:

H7a:在制度機制有效性感知→消費者信任的影響路徑中,男性消費者比女性消費者表現出更強的作用關系。

有研究表明,女性消費者相比男性消費者感知風險對信任水平的負向影響更大[ 34 ]。阿瓦德和拉戈夫斯基[ 6 ]研究證實,在信任對口碑傳播和參與意愿的影響路徑方面,對女性消費者的影響強度顯著高于男性消費者。在共享經濟服務過程中,消費者會與服務提供方進行面對面互動,女性消費者慣常的防御心理可能會使她們盡量避免或減少與服務提供方的互動。由此可以推斷,在與供方互動對消費者信任的影響方面,女性消費者的影響強度低于男性消費者,因為男性消費者享樂主義和冒險心理可能會因為與供方的頻繁互動而提升信任水平。據此,提出以下假設:

H7b:在與供方互動有效性感知→消費者信任的影響路徑中,男性消費者比女性消費者表現出更強的作用關系。

孫等[ 33 ]還指出,在基于人格的信任對成員信任的影響強度方面,女性消費者的影響明顯高于男性消費者,即女性消費者更關注成員之間的信任。巴爾等[ 4 ]研究證實,消費者在線評論對購買意愿的影響方面,女性消費者相比男性消費者表現出更強的作用關系,并且負面評論對女性消費者產生的影響更大。類似地,阿瓦德和拉戈夫斯基[ 6 ]研究發現,在電子商務情境下其他用戶的響應參與對口碑質量的正向影響方面,女性消費者相比男性消費者表現出更強的作用關系。延伸到本研究情境,可以推斷女性消費者相比男性消費者更關注與其他消費者的互動有效性。據此,提出以下假設:

H7c:在與其他消費者互動有效性感知→消費者信任的影響路徑中,女性消費者比男性消費者表現出更強的作用關系。

綜合上述假設,本研究構建理論模型框架如圖1所示。

三、研究設計

(一)變量測量

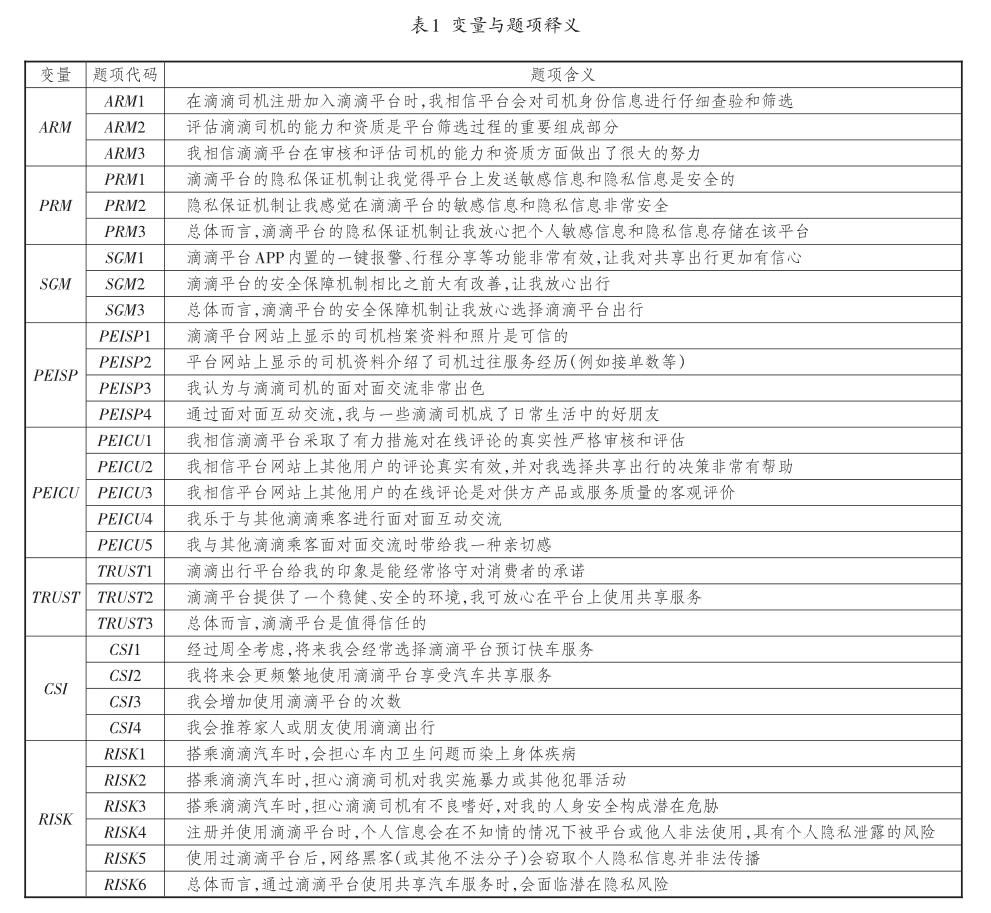

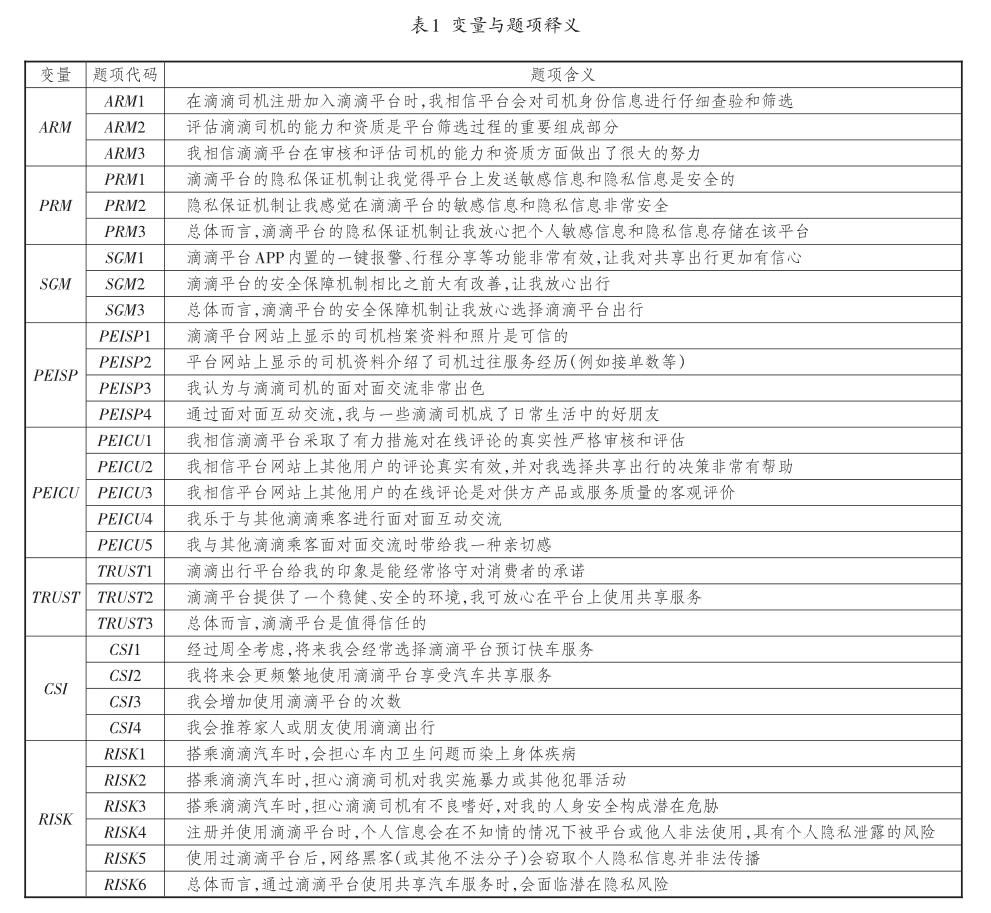

為確保變量及測量指標的內容效度,本研究中變量的所有測度項均源于已有研究中被檢驗過的成熟量表,并結合本研究特定情境和特定共享平臺(滴滴出行)進行了修改與完善。其中,審核與認證機制有效性感知(ARM)參考米什拉(Mishra)等[ 35 ]的研究采用3個測量題項;隱私保證機制有效性感知(PRM)參考基姆(Kim)等[ 36 ]的研究采用3個測量題項;安全保障機制有效性感知(SGM)主要關注消費者對滴滴出行平臺現有安全機制(如設置緊急聯系人、行程分享、一鍵報警等)的有效性感知,參考多拉基亞(Dholakia)[ 37 ]的研究并結合本文研究需要進行改編,采用3個測量題項;與供方互動有效性感知(PEISP)參考穆恩[ 14 ]、菲列里(Filieri)等[ 38 ]和萊姆克(Lemke)等[ 39 ]的研究,采用4個測量題項;與其他消費者互動有效性感知(PEICU)參考格雷姆勒和格溫內(Gremler & Gwin ner)[ 40 ]、帕克和基姆(Park & Kim)[ 41 ]的研究,采用5個測量題項;消費者信任(TRUST)參考馬爾曼(M hlmann)[23]的研究,采用3個測量題項;持續共享意愿(CSI)參考馬爾曼[ 23 ]和哈馬里(Hamari)等[ 16 ]的研究,采用4個測量題項;感知風險(RISK)主要關注共享經濟下消費者隱私與人身安全風險,參考揚(Yang)等[ 42 ]和費瑟曼(Featherman)等[ 43 ]的研究,采用6個測量題項(參見表1)。

現有研究表明,消費者持續共享意愿還會受年齡、受教育程度、所在城市、從事職業、平臺使用頻率等因素影響。為防止這些因素對主效應產生干擾作用,本研究將其作為控制變量納入研究模型中,對將其可能產生的影響進行控制。

(二)預調研

在進行正式問卷調研之前,本研究進行了預調研,旨在收集初步數據以對初始測量量表的信度和效度進行檢驗,然后基于檢驗結果對初始測量量表進行純化,最后形成正式調研問卷。預調研問卷的主體內容與正式調研問卷一樣,均采用李克特(Likert)5級量表,其中,1代表“非常不同意”,2代表“比較不同意”,3代表“不確定”,4代表“比較同意”,5代表“非常同意”。

本次預調研共發放202份問卷,收回有效問卷125份,問卷有效回收率為61.9%。預調研的樣本數量滿足最低要求。樣本結構表明,年輕化和高學歷群體是共享經濟平臺的主力消費者,基本符合我國共享經濟平臺使用群體的現實情況。通過對預調研樣本數據的探索性因子分析,發現除隱私保證機制有效性感知(PRM)的第3項指標(PRM3)的因子負荷值小于0.50外,其他各測量指標的因子負荷值均高于0.50,且沒有出現交叉負荷情況。因此,刪除PRM3后,剩余30個測量指標予以保留,以進行后續的正式問卷調研和數據分析。

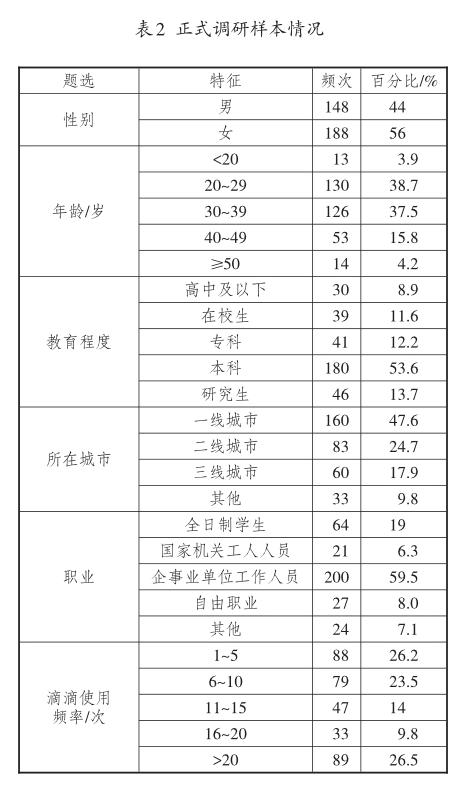

(三)正式調研

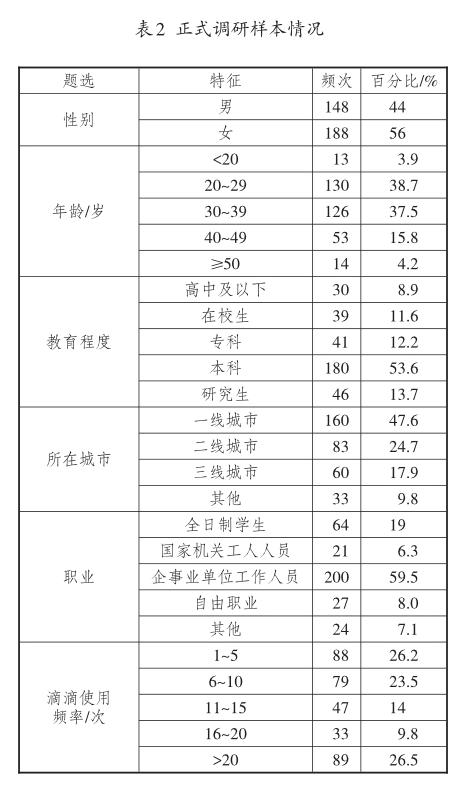

本研究委托長沙冉星信息科技有限公司負責問卷調查的具體執行工作。作為國內C2C共享經濟商業模式的典型代表企業,滴滴平臺擁有廣泛的消費者群體基礎。因此,本研究將使用過滴滴平臺的普通消費者作為數據采集對象。在上述調研機構的協調安排下,2019年10月15日至11月5日進行數據采集工作,共收集到問卷380份,按照以下標準刪除無效問卷:答題時間低于30秒、“3”選項過多、答案呈現某種規律、遺漏題項未答。最終選出336份,占回收問卷總量比重90.8%。從樣本結構來看,在性別方面,男性148份,女性188份;在年齡方面,約76%的受訪者在20至39歲之間;在學歷方面,約67%的受訪者至少擁有本科及以上學位;在地域方面,超過70%的受訪者居住在中國的一線和二線城市;在職業方面,6.3%為國家機關工作人員,約60%為企事業單位工作人員,8%為自由職業者,7%來自其他行業;在滴滴出行使用頻率方面,超過一半的受訪者在過去一年中使用次數超過10次,表現了較強的持續使用意愿(參見表2)。

四、實證分析

(一)共同方法偏差檢驗

盡管本研究在問卷設計程序和數據收集方面采取了嚴格的防偏措施,但仍可能存在共同方法偏差問題。為了檢驗該問題是否嚴重,本研究采取經典的Harman單因子檢驗法[ 44 ],結果顯示,第一個主成分解釋占35.25%,低于50%,表明本研究的共同方法偏差在可接受范圍之內。

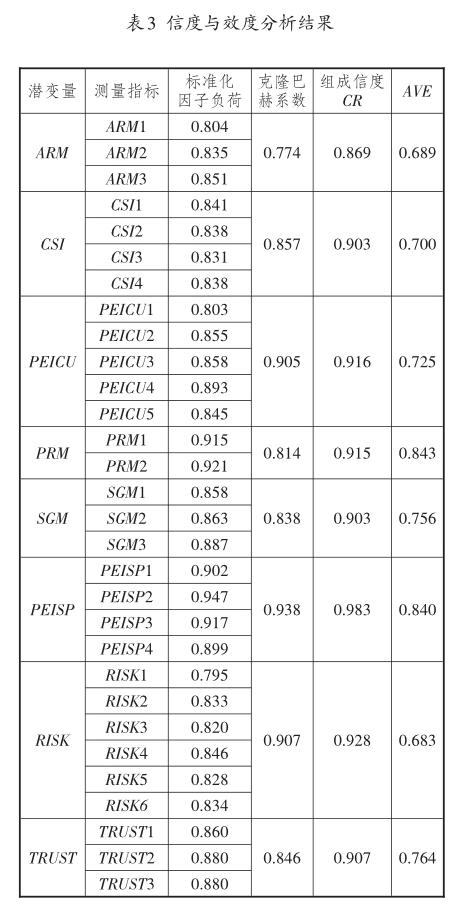

(二)信度與效度分析

本研究采用SmartPLS3.0軟件對樣本數據的信度和效度進行分析。信度的評價指標主要包括克隆巴赫系數(Cronbachα)和組成信度(Composite Reli ability,CR);效度包括收斂效度和區別效度,評價指標包括各測量指標的標準化因子負荷和平均方差萃取系數(AVE)。檢驗后發現,本研究各變量測量指標的信度與效度均達到相應標準要求(參見表3)。

(三)主效應檢驗及假設驗證

1.全樣本主效應檢驗參數

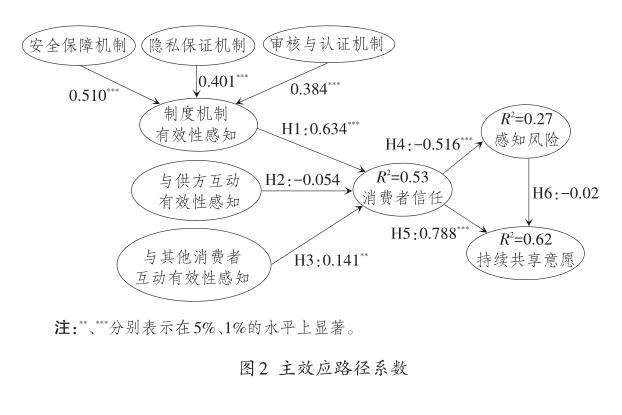

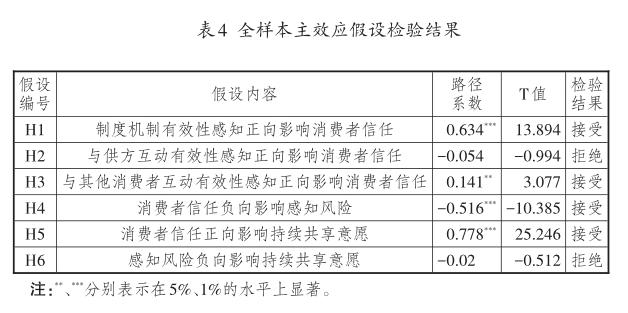

本研究使用SmartPLS 3.0統計軟件對模型中主效應各結構變量之間的路徑關系進行估計。首先報告主效應各內生潛變量的R2值及路徑關系系數。由圖2可見,在本研究的模型中,消費者信任、感知風險和持續共享意愿的R2值分別為0.53、0.27和0.62,均超過10%的基準值,說明模型具有較好的解釋力。然后,通過Bootstrap再抽樣方法(N= 2 000),計算得出各假設的標準化路徑系數和T值以及各控制變量對持續共享意愿的影響系數,其中制度機制三維度與一階變量之間的路徑系數均顯著,表明制度機制有效性感知是能代表這三個維度的形成性二階變量。從主效應各假設的路徑顯著性來看,假設H1、H3、H4、H5獲得支持,而假設H2、H6未獲得支持。控制變量中除使用頻率對持續共享意愿的影響路徑顯著外,其他均不顯著。

實證數據顯示,在制度機制有效性感知維度中,安全保障機制的路徑系數(β=0.51,p<0.001)最大,其次是隱私保證機制(β=0.401,p<0.001)和審核與認證機制(β=0.384,p<0.001)。在社會互動有效性感知方面,與其他消費者的互動對消費者信任的正向影響得到支持(β=0.141,p<0.01),而與供方的互動對消費者信任(β=-0.054,p>0.05)無顯著正向影響。在消費者信任的影響結果方面,對持續共享意愿的正向影響(β=0.778,p<0.001)和對感知風險的負向影響(β=-0.516,p<0.001)均得到支持。令人意外的是,感知風險對持續共享意愿的負向影響較弱。全樣本主效應假設檢驗結果如表4所示。

2.中介效應檢驗

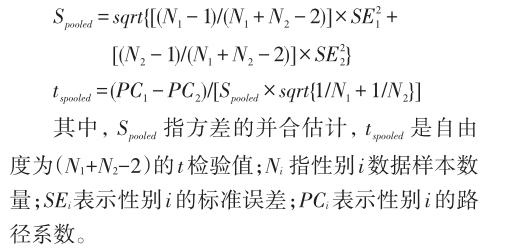

本研究構建的模型中內含兩個中介假設:一是消費者信任在制度機制有效性感知及社會互動有效性感知與持續共享意愿之間的關系具有中介作用;二是感知風險在消費者信任與持續共享意愿之間具有中介作用。根據前述主效應檢驗結果,制度機制三維度與二階變量之間的路徑系數均顯著,而社會互動中只有與其他消費者的互動有效性感知對消費者信任的正向影響顯著。因此,第一個中介效應將檢驗消費者信任在制度機制三維度、與其他消費者互動有效性感知與因變量(持續共享意愿)之間的中介作用。

首先,檢驗第一個中介效應。在SmartPLS軟件中構建一個不包括消費者信任這一中介變量的直接路徑模型,只包括審核與認證機制有效性感知、隱私保證機制有效性感知、安全保障機制有效性感知與持續共享意愿四個潛變量。檢驗結果表明,審核與認證機制有效性感知、隱私保證機制有效性感知、安全保障機制有效性感知以及與其他消費者互動有效性感知與持續共享意愿之間的路徑系數都較大,且都達到顯著水平。其次,在上述簡單模型中,添加消費者信任作為中介變量構成擴展模型,并進行統計檢驗。結果發現隱私保證機制有效性感知、安全保障機制有效性感知以及與其他消費者互動有效性感知與持續共享意愿之間的路徑系數都變得不顯著,而審核與認證機制有效性感知與持續共享意愿之間的關系仍顯著,但顯著系數大幅降低,由0.178(p<0.001)下降至0.084(p<0.05)。

對上述兩個模型中持續共享意愿的R2值進行比較分析后發現,在添加消費者信任中介變量后的擴展模型中,持續共享意愿的R2值由0.43增加至0.64。上述檢驗結果表明,消費者信任確實在本研究概念模型中具有中介作用,在隱私保證機制有效性感知、安全保障機制有效性感知以及與其他消費者互動有效性感知與持續共享意愿之間是完全中介變量,在審核與認證機制有效性感知與持續共享意愿之間發揮部分中介作用。按照同樣的檢驗程序對感知風險的中介作用進行檢驗后發現,在加入感知風險變量后,消費者信任與持續共享意愿之間的路徑系數仍顯著,且R2值并未增加。可見,感知風險在消費者信任與持續共享意愿之間僅起著部分中介作用(參見表5)。

中介效應結果表明,消費者信任是影響持續共享意愿最直接、最重要的因素,是影響消費者加入并持續使用共享平臺的核心要素,這進一步反映出消費者信任是共享經濟持續發展的關鍵。

3.調節效應檢驗

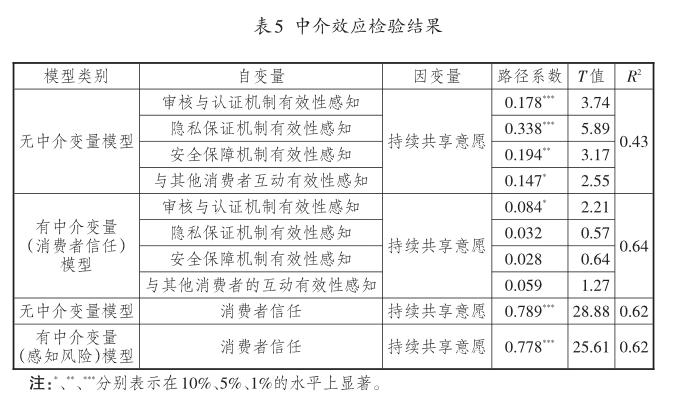

本研究將性別作為調節變量,為比較兩種性別(即男性與女性)子樣本的模型分析結果,本研究采用Smart PLS3.0的多群組分析(Multigroup Analysis,MGA)比較兩個子樣本相應路徑系數的差異。多群組分析是基于成分的結構方程模型分析,用于比較不同自然群體(如不同性別的消費者)之間的差異[ 45 ]。參考以往研究[ 46 ],本文基于參數假設,采用結構方程中路徑的標準誤差以及并合標準誤差(Pooled Stan dard Error),對子樣本群組的路徑系數進行t檢驗,以比較不同群組(本研究中的男性消費者和女性消費者群體)在相應路徑上的顯著性差異。具體計算公式如下:

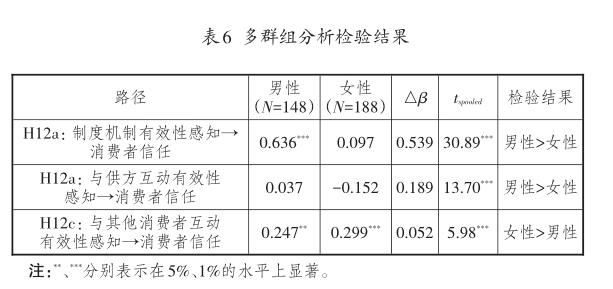

本研究主要從整體上探察制度機制有效性及社會互動有效性對消費者信任的影響方面是否存在性別差異。多群組分析結果(參見表6)顯示,對于制度機制有效性感知與消費者信任的關系而言,男性消費者群組模型中的路徑系數顯著高于女性群組(△β=0.539,tspooled=30.89,p<0.001),因此,假設H7a獲得支持。對與供方互動有效性感知與消費者信任的關系而言,男性消費者和女性消費者模型中路徑系數均不顯著,但男性消費者模型中的路徑系數為正,而女性消費者模型中的路徑系數為負,并且兩個群體之間的統計差異顯著(△β=0.189,tspooled=13.70,p<0.001)。因此,假設H7b獲得支持。對與其他消費者互動有效性感知與消費者信任之間的關系而言,女性消費者群體模型中的路徑系數顯著高于男性群組(△β=0.052,tspooled=5.98,p<0.001),因此,假設H7c獲得支持。

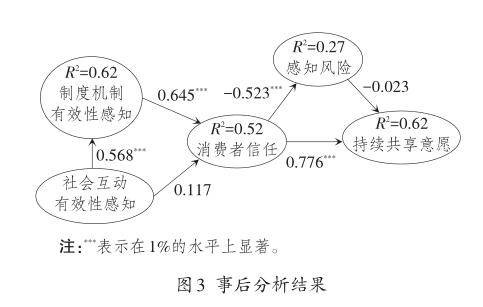

4.事后分析

綜合前述結果討論,消費者與其他消費者的互動有效性越高,消費者對平臺的信任水平就越高,進而就會有更多消費者持續參與共享。因此,平臺用戶會對共享平臺形成良好的口碑,并向其他未參與共享的消費者傳播平臺的良好口碑和聲譽,同時傳遞出以下積極信號:政府為規范共享平臺的發展制定了有效監管政策,而共享平臺為配合政府監管也已經制定和完善相關制度機制來促進共享交易的順利達成。基于此,本文提出一個設想,即社會互動有效性感知會正向促進制度機制有效性感知。為驗證該設想,本文進行事后分析,在原有研究模型基礎上增加一條路徑,即社會互動有效性感知與制度機制有效性感知之間的關系路徑,如圖3所示。在該模型中,社會互動有效性感知的測量是采用本研究模型中與供方互動有效性感知以及與其他消費者互動有效性感知的所有測量指標。事后分析檢驗結果顯示,制度機制有效性感知、消費者信任、感知風險和持續共享意愿的R2值分別為0.62、0.52、0.27和0.62,表明該模型具有較好的解釋力;社會互動有效性感知對制度機制有效性感知有顯著正向影響(β= 0.568,p<0.001),并且,社會互動有效性感知對消費者信任的影響被制度機制有效性感知完全中介。

五、結論與展望

(一)主要研究結論

本文從在線信任理論、制度信任理論以及社會滲透理論出發,沿著“制度機制與社會互動—消費者信任—行為意愿”的邏輯思路,對我國共享經濟下消費者信任的前因和后果及其作用機制的邊界條件進行嘗試性探尋,希冀能夠發現共享經濟和共享平臺型企業可持續發展的路徑。本研究結合已有研究的理論框架和變量維度,設計嚴謹的調查問卷,并通過預調研、正式調研和實證研究對各個假設進行實證檢驗,得出以下研究結論:

1.制度機制有效性感知是能代表審核與認證機制有效性感知、隱私保證機制有效性感知和安全保障機制有效性感知的形成性二階變量,并且,制度機制有效性感知對消費者信任有顯著正向影響,這與共享經濟領域已有研究結論[ 11 ]一致。該研究結論表明,在我國共享經濟發展正處于拐點時期這一背景下,消費者更關注能切實保護自己安全、隱私等方面的權益且能降低潛在交易風險的制度機制。作為一種新業態,近年來共享經濟主要領域都不同程度地出現了問題集中爆發的現象,安全、隱私等問題是消費者迫切要求解決的問題。但是,隨著共享經濟實踐的深入發展,我國共享經濟模式趨向成熟,社會各界對共享經濟的理念、模式及其經濟社會影響的認識不斷深化,對共享平臺各項制度機制規范化以及政府監管、行業自律監管的常態化將日益形成社會共識。

2.與供方互動有效性感知對消費者信任的正向影響不顯著,而與其他消費者互動有效性感知對消費者信任的正向影響顯著,這與已有研究結論基本一致。奧雷根(ORegan)[ 47 ]認為,共享平臺不僅有利于加強用戶之間的社會互動,而且有利于在用戶之間建立特定的身份和歸屬感。中介效應檢驗結果表明,與其他消費者互動有效性在消費者信任與持續共享意愿之間具有部分中介作用,這一方面說明在線評論有效性感知和友好互信關系感知是提高消費者信任與持續共享意愿的重要因素,另一方面表明在當前共享經濟發展階段,我國消費者注重共享社區成員之間的互動、社區歸屬以及社會資本的創建。此外,事后分析檢驗結果顯示,社會互動有效性感知對制度機制有效性感知有顯著正向影響,并且社會互動有效性感知對消費者信任的影響被制度機制有效性感知完全中介。可見,共享經濟下社會互動有效性感知不僅能提高消費者信任度,還能提高消費者對制度機制有效性的感知水平。

3.消費者信任對持續共享意愿有顯著正向影響,并對感知風險有顯著負向影響,該研究結論與共享經濟已有研究的結論一致。然而,感知風險對持續共享意愿的負向影響較弱。這一方面說明消費者的信任是共享經濟可持續發展的關鍵因素之一,另一方面說明我國共享經濟的制度環境得到進一步完善,政府和行業監管體系日趨規范化、制度化和法治化,平臺企業合規化水平明顯提高,多方協同的安全保障和應急管理體系建設取得積極進展,提振了消費者對共享經濟發展前景的信心,有效緩解了消費者對共享經濟發展過程中潛在風險的擔憂。

4.制度機制有效性感知和社會互動有效性感知對消費者信任的影響存在顯著的性別差異,即性別對這兩條路徑具有調節效應。制度機制有效性感知和與其他消費者互動有效性感知在全樣本主效應檢驗中已證實對消費者信任有顯著正向影響,然而,其影響強度在男性消費者和女性消費者群體中存在顯著差異。相比女性消費者而言,男性消費者更注重制度機制的有效性以及與供方互動有效性,而女性消費者更注重共享社區里與其他消費者互動的有效性。具體而言,在制度機制有效性感知以及與供方互動有效性感知對消費者信任的作用關系方面,男性消費者比女性消費者表現出了更強的作用關系,而在與其他消費者互動有效性感知對消費者信任的作用路徑中,女性消費者比男性消費者表現出了更強的作用關系。

(二)理論貢獻

1.拓展和深化了制度信任研究。帕夫洛(Pav lou)等[ 48 ]、方鈺麟(Fang Y)等[ 49 ]關注和研究了制度信任的影響,也對不同情境下制度信任的維度進行了考量和劃分,取得開創性和突破性研究成果,但這些研究均是在傳統B2B、B2C等電子商務情境下開展的,并且制度信任的維度局限于微觀層面,因此無法適用于共享經濟平臺情境。本文構建的制度信任維度較好地彌補了這種缺陷,將當前我國共享經濟情境下消費者高度關注的市場驅動型平臺制度機制,即審核與認證機制、隱私保證機制和安全保障機制納入制度信任維度,是對制度信任研究的有益補充與拓展。

2.延伸和創新了社會互動研究,進一步拓展了社會滲透理論的應用范圍。管理領域已有研究往往依據社會滲透理論探究人際交往和人際關系的發展,并將其劃分為四個階段[ 50 ],強調交往過程中自我披露和互惠行為的影響。同時,有學者將社會滲透理論應用于解析顧客與員工的關系及其對信任的影響[ 51 ],還有學者探究網絡社交中自我披露的影響機制[ 52-53 ]以及共享經濟下供需雙方互動對持續使用意愿的影響[ 14 ]。然而,這些研究多數強調以在線自我披露為主的在線互動以及供需雙方的面對面互動,較少考慮C2C共享情境下消費者之間的互動,而且互動維度對消費者信任的影響機制缺少實證解析。本文較好地彌補了這些不足,將共享經濟下社會互動類型劃分為與供方互動和與其他消費者互動,構造出社會互動影響消費者信任的模型,為未來探尋社會互動的影響機制提供了理論參考。

3.豐富和完善了共享經濟下消費者信任和消費者行為研究。共享經濟的核心是信任。目前國內學者已認識到共享經濟下消費者信任的重要性,如李立威和何勤[ 54 ]對分享經濟下的信任進行文獻述評。此外,國內外學者對影響消費者信任的因素及其影響結果進行研究,主要代表學者有馬爾曼[ 23 ]、梁(Liang)等[ 55 ]、賀明華和梁曉蓓[ 11 ]等。然而,從影響信任的前因來看,多數研究沿用C2C電子商務信任研究的前因變量,而對反映共享經濟中信任獨特性的因素研究還非常不夠,如在線互動、社交因素等對消費者信任的影響,以及人口統計特征如性別等因素對共享經濟中消費者信任形成機制的重要影響等。從影響結果來看,消費者信任與感知風險的關系以及兩者結合對行為意愿影響的研究很少。本文通過對共享經濟下消費者信任相關文獻進行系統梳理和評述,創新性地構建了共享經濟下消費者形成對共享平臺信任的前因和后果模型,探察制度機制因素和社會互動因素對消費者信任的影響以及消費者信任對感知風險、持續共享意愿的影響,并通過多群體分析方法解析性別在消費者信任前因機制方面的差異影響,不僅是對共享經濟情境下消費者信任和消費者行為研究不足的彌補,而且能夠為營銷領域消費者信任和消費者行為研究提供新思路與新借鑒,一定程度上豐富、擴展、深化和完善了消費者信任與消費者行為研究。

(三)管理啟示

盡管我國共享經濟商業模式仍處于發展拐點階段,但近年來共享經濟市場規模與市值急劇增長。共享經濟給中國消費者提供了創新型、多元化的產品和服務,并以較低價格和更高質量的共享產品與服務不斷提高我國消費者的福利水平。然而,共享經濟快速發展的背后,涌現一系列的現實問題,因此,進一步加強和規范共享經濟監管,為共享經濟和共享平臺發展構筑良好的制度環境和制度體系,進一步提升消費者對共享經濟和共享平臺的信心與信任,已經成為我國各級政府高度關注的政策議題。本研究為政府和共享平臺企業提供以下重要管理啟示。

1.共享經濟平臺企業應建立健全管理制度和制度機制,構建安全、信賴、可靠的在線交易環境,提高消費者的信任和信心,以實現共享平臺的可持續發展。本研究的結果表明,制度機制有效性感知對消費者信任具有顯著正向影響,并且消費者信任在制度機制三維度與持續共享意愿之間起完全或部分中介作用。因此,共享平臺企業應基于消費者需求,進一步完善和優化平臺制度機制建設,尤其是消費者高度關注的安全機制建設,并定期對平臺機制的實施效果進行評估。

2.共享平臺應優化平臺網站界面,充分利用社交媒體和社交網絡,努力構建線上和線下平臺共享社區,釋放共享平臺在基層民主治理創新方面的活力。本研究的結果表明,社會因素和社會互動對消費者信任具有重要影響,并對制度機制有效性感知也有顯著正向影響。可見,增強消費者的社會互動感知不僅有助于增加消費者信任和持續共享意愿,還有助于增強消費者對制度環境的感知。因此,共享平臺企業應通過制度機制設計和平臺界面設計保證供需雙方信息披露的真實性,并提供供需雙方在線互動交流的工具和渠道。同時,共享平臺企業應努力構建并維護在線共享社區,鼓勵和引導供需方以及需方消費者之間通過共享社區進行在線互動和交流。具體而言,平臺企業可充分利用社交媒體和社交網絡,確認供需雙方的身份信息,建立可以提前進行溝通的信息系統,以增加供需雙方的信任,因為社交網絡使得交易雙方可以直接進行溝通并判斷交易雙方的信用情況。從某種程度上講,社交網絡增進了交易雙方的信任,節約了交易成本,促進了交易的順利完成。另外,平臺企業應努力踐行共享理念,參與并構建線上和線下共享社區,如通過線上APP和線下共享空間,搭建社區共享互助平臺,實現社區成員需求和資源共享的精準對接,促進社區成員的互動交流。

3.我國政府主管部門應始終秉持消費者安全至上的發展理念,加強與平臺企業之間的數據共享,建立和完善共享平臺與政府部門聯動的應急處置機制和風險防范化解機制,最終形成多元主體協同治理新格局。本研究的結果表明,共享經濟作為一種全新的經濟模式,在共享經濟交易過程中消費者面臨潛在風險。因此,一方面,政府要通過引導督促共享平臺企業建立健全制度機制,尤其是與消費者權益密切相關的制度機制,營造消費者賴以信任的共享交易環境;另一方面,要加強對共享平臺的監管,進一步完善規范共享經濟和共享平臺發展相關的政策法規,加強對共享經濟下消費者各項權益的保護。

4.基于消費數據,共享平臺應實施有效的市場細分,制定有針對性的差異化運營策略和營銷策略,最大化滿足消費者個性需求。本研究多群組分析結果表明,在制度機制有效性感知和社會互動有效性感知對消費者信任的影響方面,存在顯著的性別差異。因此,在日常運營管理實踐和市場營銷實踐中,共享平臺企業可針對顧客性別實施有效的市場細分,制定差異化的營銷策略。本研究的結果表明,在制度機制有效性感知及與供方互動有效性感知對消費者信任的影響方面,相比女性消費者而言,男性消費者表現出更強的作用關系。可見,男性消費者更關注制度環境和娛樂方面的需求,平臺企業應將制度機制建設的宣傳聚焦于男性群體消費者。相反,在與其他消費者互動對消費者信任的影響方面,女性消費者表現出更強的作用關系,因此平臺企業應努力滿足她們的社會互動和情感交流需要。平臺企業可收集實際消費行為數據,在共享平臺網站后臺交易系統建立累積實際交易行為的數據庫,對發生實際共享交易的消費者樣本數據進行定期分析,深度挖掘消費者個性特質,進而制定有針對性的差異化運營策略和營銷策略。

(四)研究局限與未來展望

1.研究樣本方面。本研究的調查樣本為使用過滴滴出行平臺汽車共享服務經歷的消費者,雖然所構建的研究模型和研究假設多數得到了樣本數據的支持與驗證,然而研究結論是否在其他共享平臺消費者樣本具有普適性,未來研究仍需進一步驗證。

2.研究時點方面。本研究采用消費者在同一時間點上的橫截面數據。然而,消費者對共享經濟和共享平臺的信任水平以及參與共享的意愿會隨著時間動態而發生變化,單一時點上收集數據可能會對研究結論帶來一定的偏差。因此,未來可以利用縱向研究跟蹤一組消費者的信任水平和共享意愿的動態變化,充分探察消費者信任與共享意愿在共享交易情境中的演變機理。

3.調節變量的選擇方面。制度機制有效性和社會互動有效性對消費者信任的影響方面,會受消費者個性特征因素的影響。本研究只考察并證實了性別因素的調節作用,而消費者個性特征的其他因素(如年齡、居住城市、教育水平、職業等)變量同樣也可能對制度機制有效性和社會互動有效性與消費者信任之間的關系具有調節作用。因此,將來的研究可以進一步考察消費者其他特征的調節作用,通過多群組分析方法將消費者劃分為不同細分群體,展開更細致的消費者信任形成機制研究。

參考文獻:

[1]BOTSMAN R,ROGERS R.Whats mine is yours:how col laborative consumption is changing the way we live[M].Lon don:Harper Collins,2011:16-18.

[2]CIALDINI R B.Harnessing the science of persuasion[J].Har vard business review,2001(9):72-81.

[3]BABIN B J,BOLES J S.Employee behavior in a service en vironment:a model and test of potential differences be tween men and women[J].Journal of marketing,1998(2):77-91.

[4]BAE S,LEE T.Gender differences in consumers percep tion of online consumer reviews[J].Electronic commerce re search,2011(2):201-214.

[5]SUN J,SONG S,HOUSE D,et al.Role of gender differenc es on individuals responses to electronic word-of-mouth in social interactions[J].Applied economics,2019(28):3 001-3 014.

[6]AWAD N F,RAGOWSKY A.Establishing trust in electron ic commerce through online word of mouth:an examination across genders[J].Journal of management information sys tems,2008(4):101-121.

[7]CHEN J,ZHANG C,XU Y.The role of mutual trust in building members loyalty to a C2C platform provider[J].In ternational journal of electronic commerce,2009(1):147-171.

[8]HAWLITSCHEK F,TEUBER T,ADAM M T P,et al. Trust in the sharing economy:an experimental framework[C].The 37th International Conference on Information Sys tems(ICIS).Dublin,Irand,2016.

[9]賀明華,梁曉蓓,肖琳.共享經濟監管機制對感知隱私風險、消費者信任及持續共享意愿的影響[J].北京理工大學學報(社會科學版),2018(6):55-64.

[10]KEETELS L.Collaborative consumption:the influence of trust on sustainable peer-to-peer product-service systems[D].Utrecht,Dutch:Utrecht University,2013.

[11]賀明華,梁曉蓓.共享平臺制度機制能促進消費者持續共享意愿嗎 ——共享平臺制度信任的影響機理[J].財經論叢,2018(8):75-84.

[12]ALTMAN I,TAYLOR D A.Social penetration:the devel opment of interpersonal relationships[M].New York:Holt,Rinehart & Winston,1973:43-46.

[13]TAYLOR D A.The development of interpersonal relation ships:social penetration processes[J].The journal of social psychology,1968(1):79-90.

[14]MOON H,MIAO L,HANKS L,et al.Peer-to-peer inter actions:perspectives of Airbnb guests and hosts[J].Interna tional journal of hospitality management,2019,77:405-414.

[15]SCHUCKERT M,PETERS M,PILZ G.The co-creation of host- guest relationships via Couchsurfing:a qualitative study[J].Tourism recreation research,2018(2):220-234.

[16]HAMARI J,S J KLINT M,UKKONEN A.The sharing economy:why people participate in collaborative consump tion[J].Journal of the association for information science and technology,2016(9):2 047-2 059.

[17]WANG C,ZHANG P.The evolution of social commerce:the people,management,technology,and information di mensions[J].Communications of the association for informa tion systems,2012(5):105-127.

[18]GODES D,MAYZLIN D,CHEN Y,et al.The firms man agement of social interactions[J].Marketing letters,2005(3-4):415-428.

[19]LU B,ZENG Q,FAN W.Examining macro-sources of in stitution-based trust in social commerce marketplaces:an empirical study[J].Electronic commerce research & applica tions,2016(20):116-131.

[20]YANG B.The effect of online customer reviews on custom ers perceived risk associated with online leisure hotel booking[D].WestLafayette,USA:PurdueUniversity,2013.

[21]HAWLITSCHEK F,TEUBNER T,WEINHARDT C. Trust in the sharing economy[J].Die Unternehmung-Swiss journal of business research and practice,2016(1):26-44.

[22]ERT E,FLEISCHER A,MAGEN N.Trust and reputation in the sharing economy:the role of personal photos in Airb nb[J].Tourism management,2016,55:62-73.

[23]M HLMANN M.Collaborative consumption:determinants of satisfaction and the likelihood of using a sharing econo my option again[J].Journal of consumer behaviour,2015(3):193-207.

[24]賀明華,梁曉蓓.共享經濟模式下平臺及服務提供方的聲譽對消費者持續使用意愿的影響——基于滴滴出行平臺的實證研究[J].經濟體制改革,2018(2):85-92.

[25]賀明華,陳文北.共享經濟平臺信用機制對持續共享意愿的影響——消費者信任的中介作用[J].中國流通經濟,2019(5):66-80.

[26]LUO X,LI H,ZHANG J,et al.Examining multi-dimen sional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies:an empirical study of mobile bank ing services[J].Decision support systems,2010(2):222-234.

[27]ROUIBAH K,LOWRY P B,HWANG Y.The effects of perceived enjoyment and perceived risks on trust formation and intentions to use online payment systems[J].Electronic commerce research and applications,2016(19):33-43.

[28]CHANG K C,HSU C L,CHEN M C,et al.How a brand ed website creates customer purchase intentions[J].Total quality management & business excellence,2017(3-4):422-446.

[29]MALAZIZI N,ALIPOUR H,OLYA H.Risk perceptions of Airbnb hosts:evidence from a mediterranean island[J]. Sustainability,2018(5):23.

[30]CHEN,SHERRY Y,MACREDIE,et al.Web-based in teraction:a review of three important human factors[J].In ternational journal of information management,2010(5):379-387.

[31]ONES D S,VISWESVARAN C.Gender,age,and race differences on overt integrity tests:results across four large-scale job applicant datasets[J].Journal of applied psy chology,1998(1):35.

[32]ZHANG K Z,BENYOUCEF M,ZHAO S J.Consumer par ticipation and gender differences on companies microb logs:a brand attachment process perspective[J].Computers in human behavior,2015(44):357-368.

[33]SUN Y,ZHANG Y,SHEN X-L,et al.Understanding the trust building mechanisms in social media:regulatory ef fectiveness,trust transfer,and gender difference[J].Aslib journal of information management,2018(5):498-517.

[34]JUNGKUN PARK E A,YOUNGHEE LEE,HYOWON HYUN.M- payment service:interplay of perceived risk,benefit,and trust in service adoption[J].Human factors and economics in manufacturing & service industries,2019(29):31-43.

[35]MISHRA D P,HEIDE J B,CORT S G.Information asym metry and levels of agency relationships[J].Journal of mar keting research,1998(3):277-295.

[36]KIM C,TAO W,SHIN N,et al.An empirical study of cus tomers perceptions of security and trust in e-payment sys tems[J].Electronic commerce research & applications,2010(1):84-95.

[37]DHOLAKIA,M. U.A motivational process model of prod uct involvement and consumer risk perception[J].European journal of marketing,2001(11/12):1 340-1 362.

[38]FILIERI R,ALGUEZAUI S,MCLEAY F.Why do travel ers trust tripadvisor antecedents of trust towards consum er-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth[J].Tourism management,2015,51:174-185.

[39]LEMKE F,CLARK M,WILSON H.Customer experience quality:an exploration in business and consumer contexts using repertory grid technique[J].Journal of the academy of marketing science,2011(6):846-869.

[40]GREMLER D D,GWINNER K P.Rapport-building be haviors used by retail employees[J].Journal of retailing,2008(3):308-324.

[41]PARK D H,KIM S.The effects of consumer knowledge on message processing of electronic word of mouth via online consumer reviews[J].Electronic commerce research & appli cations,2009(4):399-410.

[42]YANG S,SONG Y,CHEN S,et al.Why are customers loyal in sharing-economy services a relational benefits per spective[J].Journal of services marketing,2017(1):48-62.

[43]FEATHERMAN M S,PAVLOU P A.Predicting e-servic es adoption:a perceived risk facets perspective[J].Interna tional journal of human-computer studies,2003(4):451-474.

[44]PODSAKOFF P M,MACKENZIE S B.Common method bi ases in behavioral research:a critical review of the litera ture and recommended remedies[J].Journal of applied psy chology,2003(5):879-903.

[45]QURESHI I,COMPEAU D.Assessing between-group dif ferences in information systems research:a comparison of covariance- and component- based sem[J].MIS quarterly,2009(1):197-214.

[46]KEIL M,TAN B C,WEI K-K,et al.A cross-cultural study on escalation of commitment behavior in software projects[J].MIS quarterly,2000(2):299-325.

[47]OREGAN M.Couchsurfing through the lens of agential re alism:intra-active constructions of identity and challeng ing the subject- object dualism[M].Oxfordshire:CABI,2013,161-177.

[48]PAVLOU P A,GEFEN D.Building effective online mar ketplaces with institution- based trust[J].Information sys tems research,2004(1):37-59.

[49]FANG Y,QURESHI I,SUN H,et al.Trust,satisfaction,and online repurchase intention:the moderating role of perceived effectiveness of e-commerce institutional mecha nisms[J].MIS quarterly,2014(2):407-427.

[50]BOHNERT D,ROSS W H.The influence of social net working web sites on the evaluation of job candidates[J]. Cyberpsychology,behavior,and social networking,2010(3):341-347.

[51]HWANG J,HAN H,KIM S.How can employees engage customers application of social penetration theory to the full-service restaurant industry by gender[J].International journal of contemporary hospitality management,2015(6):1 117-1 134.

[52]劉魯川,張冰倩,李旭.社交媒體用戶焦慮和潛水行為成因及與信息隱私關注的關系[J].情報資料工作,2018(5):74-82.

[53]HUANG H Y.Examining the beneficial effects of individu als self-disclosure on the social network site[J].Computers in human behavior,2016(57):122-132.

[54]李立威,何勤.沒有信任何談共享 ——分享經濟中的信任研究述評[J].外國經濟與管理,2018(6):11.

[55]LIANG L J,CHOI H C,JOPPE M.Exploring the relation ship between satisfaction,trust and switching intention,repurchase intention in the context of Airbnb[J].Internation al journal of hospitality management,2018(69):41-48.

Research on the Antecedents and Consequence of Consumers Trust in the Context of Sharing Economy

HE Ming-hua and LIU Xiao-quan

(Jinggangshan University,Jian,Jiangxi343009,China)

Abstract:With the help of 336 questionnaires,the authors examine the antecedents and consequences of consumers trust in the sharing economy(SE)context based on online trust building framework,institution-based trust,social penetration theory,and consumer behaviors theory. It is found that:perceived effectiveness of institutional mechanism had significant,positive effect on consumer trust;perceived effectiveness of interaction with service providers had less significant positive effect on consumer,whereas perceived effectiveness of interaction with other consumers was positively associated with consumer trust;significant gender difference existed in the paths from perceived effectiveness of institutional mechanism and perceived effectiveness of social interaction to consumer trust;consumer trust was positively associated with continued sharing intention and negatively associated with perceived risk,while the negative relationship between perceived risk and continued sharing intention was insignificant. So SE platform enterprises should perfect the management system,construct the safe and reliable online trading environment,improve consumersconfidence and trust to realize the sustainable development of sharing platform;the sharing platform should optimize the interface of platform website,give full play to the role of social media and network,establish the online and offline platform sharing community,and release the vitality of the platform;related government department should strengthen data sharing with the platform enterprises,perfect the emergency response system and risk defusing mechanism;the sharing platform should carry out effective market segmentation,formulate the suitable strategy of differentiated operation and marketing,and try to meet consumersindividual demand as possible as they can.

Key words:sharing economy;institution-based trust;social interaction;consumer trust;perceived risk;continued sharing intention

收稿日期:2019-12-23

基金項目:國家社會科學基金項目“‘河長制下地方政府流域治理跨部門協同的績效評估及優化路徑研究”(17BGL161);江西省教育科學“十三五”規劃重點課題“學術創業運行機制與路徑選擇——基于江西省本科院校的實證研究”(19ZD050)

作者簡介:賀明華(1980—),男,江西省永新縣人,井岡山大學教育學院教師,博士,主要研究方向為共享經濟、消費者行為等;劉小泉(1979—),男,江西省萬安縣人,井岡山大學商學院副教授,博士,主要研究方向為公共管理。