大數據技術下消費者個人信用信息共享的治理機制

李儀 陶宇

摘要:大數據技術下,消費者個人信用信息可以通過共享被加工成知識,從而促進消費者人格的發展以及征信等行業的升級。從本質來講,信息共享發揮著知識服務的功能。然而,在云計算和區塊鏈等大數據技術支持下,信息共享呈現出信息的集中收集與傳輸、分節點存儲與利用特征,這在方便信息共享與知識服務的同時,造成了共享者組織有序與共享整體高效之間難以調和的矛盾,共享知識服務功能的實現由此受阻。在對我國治理共享實證資料進行文本分析、對現有共享治理機制效果進行測評的同時,重點借鑒歐美共享治理經驗特別是英國沙箱監管模式,并運用知識治理理論進行研究發現,與我國現有治理機制相比,知識治理機制更適合化解當前面臨的矛盾,有利于實現大數據技術下信息共享的知識服務功能。根據知識治理機制,我國宜加強對共享者準入與退出的外部監管,引導共享者自我完善內部組織并尋求彼此協作,以確保共享有序;同時提高消費者對共享的參與度,合理配置消費者和共享者對信息享有的權利,強化權利保護與侵權規制,激勵信息共享高效開展。在知識治理機制實施過程中,治理者既要借助法律等正式制度的規制作用,也要借助行業自律規范的引導作用。在評估知識治理機制績效時,要著重考察信息共享對相關行業發展的促進作用以及消費者對知識服務的滿意度。

關鍵詞:大數據;信息共享;知識治理機制;知識服務

中圖分類號:F830.5文獻標識碼:A文章編號:1007-8266(2020)02-0092-09

一、大數據技術下消費者個人信用信息共享治理機制的意義

(一)大數據技術下消費者個人信用信息共享的功能

根據歐盟委員會數據保護工作組2003年通過的《金融客戶信用信息保護準則》以及我國2013年施行的《征信業管理條例》,個人信用信息(Person al Credit Information)是能夠反映消費者等特定主體個人基本情況、信用交易記錄及信用能力的數字、符號及其組合。對于消費者個人信用信息,消費者所在的單位以及交易的相對方(如提供金融服務和電子商務服務的企業)時常提供給征信云服務平臺的運營商(如中國企業云數據征信中心和上海資信有限公司,以下簡稱“云服務商”),并由云服務商進行存儲和處理,然后傳輸給公共管理以及商業等領域的用戶加以利用,這樣的活動即為消費者個人信用信息共享(Sharing of Consum ersPersonal Credit Information)。比如,中國人民銀行征信中心自2006年3月設立以來,在構建互聯網個人信用信息服務平臺的基礎上,在重慶等城市進行試點服務,使用戶得以通過電腦或手機上網等形式查詢個人信用信息,方便信息共享活動的開展[ 1 ]。

在功能論視野下,個人信用信息的共享能夠滿足消費者和用戶的特定需求。一方面,消費者通過獲取自己的個人信用信息,可以更加便利地參與金融、信貸以及網絡社交等活動,從而滿足其自身人格發展等方面的個體需求;另一方面,根據信息經濟學家麥多(Madow M)闡發的信息有價(Information is Valuable)原理,個人信用信息包含客源和銷路等方面具有經濟價值的情報,因而是重要的資源[ 2 ]。在大數據時代,云服務商時常與電子商務等領域的用戶進行信息交易和信息共享以滿足用戶獲取資源的需求,進而推動征信、電子商務、大數據等行業的發展與升級。比如,筆者自2012年6月起到2019年8月止,曾圍繞消費者個人信用信息共享問題,先后通過實地走訪、在線采訪、當面訪談等形式對近30家企業和近200名金融消費者進行了調研,結果發現,自成為互聯網個人信用信息服務平臺試點城市以來,重慶市超過65%的企業(特別是金融企業)在與消費者建立交易關系之前,都會通過互聯網個人信用信息服務平臺查詢消費者個人信用信息以了解其信用狀況,這大大降低了消費者失信帶來的風險,進而促進了相關行業的發展。

(二)治理機制的構建旨在實現信息共享的功能

在云計算和區塊鏈等大數據技術日益推廣應用的背景下,消費者個人信用信息共享在各項功能得以提升的同時也面臨現實的障礙,于是治理成為必要。

一方面,實證資料顯示,從2015年到2018年第三季度,在云計算技術得以推廣應用的背景下,中誠信和北京安卓等云服務商的云數據征信中心紛紛上線經營[ 3 ]。部分云服務商為提高征信效率和營業收入,時常利用集中存儲與信息傳輸優勢任意篡改和披露信息,并抬高信息價格,降低信息質量。一個比較典型的事例是,2019年3月到7月,美國第一資本金融公司將1億名消費者的個人信用信息泄露并放到互聯網上公開銷售[ 4 ]。這不僅會破壞群體消費者信息的真實性、保密性、可用性等安全屬性,而且會阻礙用戶正常獲取和利用信息。目前,我國還沒有建立行之有效的治理機制,信息共享的效率受到影響,不利于消費者和用戶需求的滿足。人民日報圖文數據庫資料顯示,近年來消費者個人信用信息在共享過程中被盜取的案件頻發,云服務商及金融機構等在案件中充當重要角色,而我國2013年施行的《征信業管理條例》并未將這些機構納入規制范圍,不利于對其相關行為的遏制[ 5 ]。

另一方面,區塊鏈和云計算等大數據技術需要深度融合,以此推動征信等行業的發展,這在我國工業和信息化部發布的《中國區塊鏈技術與應用發展白皮書》中得到了體現。在區塊鏈技術下,個人信用信息提供者(如消費者所在單位)和云服務商得以在不同的節點將所收集的信息通過共識算法和分布式賬本進行存儲,而用戶可以分節點地利用信息。這盡管有利于進行信息查詢,但由于節點的阻隔以及不同節點共享者(信息提供者、云服務商、用戶)之間協作機制的欠缺,很難通過有效的組織來避免區塊鏈運行中的信息安全風險。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)2019年8月發布的《第44次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,僅2019年上半年,全國各級網絡安全部門就受理信息(包括個人信用信息)安全風險等方面的舉報6 858萬件,比2018年同期的6 296萬件增長了8.9%,其中一個非常重要的原因就是各共享者在區塊鏈管理等方面缺乏協作[ 6 ]。

二、消費者個人信用信息共享現有治理機制評價

大數據技術的應用使得消費者個人信用信息共享呈現出信息被集中收集與傳輸、被分節點存儲與利用等特征。對此我國需要通過設計實施有效的機制,實現信息共享的整體高效與共享者組織的有序,以此促進消費者人格的發展以及相關行業的升級,進而實現信息共享功能。

(一)消費者隱私保護機制

根據相當一部分信息法學家的觀點,個人信用信息是消費者等主體隱私利益的重要載體。據此有研究建議,應通過立法等強制手段制約共享者特別是云服務商侵害消費者隱私權的行為,以此維護消費者人格尊嚴并推動信息共享有序開展[ 7 ]。我國2013年施行的《征信業管理條例》第13條和第14條以及2017年施行的《民法總則》第110條,設定了消費者隱私權保護規則。

然而,大數據技術下個人信用信息共享的意義已經不再僅僅局限于確保消費者隱私免受侵害,更重要的是方便消費者通過訪問征信云服務平臺獲取信息和知識以實現自我發展。畢竟根據馬斯洛[ 8 ]的消費者需求層次理論(Hierarchy of Needs Theory),消費者需要在維護尊嚴的基礎上實現人格的自由發展。大數據技術下消費者人格發展的重要途徑在于征信機構和云服務商對信息進行開發和深層次挖掘,進而將之加工成知識以便消費者獲取和利用。筆者在調研中發現,重慶市近2/3的消費者期待通過互聯網個人信用信息服務平臺了解自身信用狀況,以便能夠通過獲取貸款來從事購房和投資等活動,而我國僅僅依靠保護消費者隱私權很難滿足這一需求。

此外,對消費者隱私權的保護旨在強行制止云服務商和用戶對個人信用信息共享秩序的破壞,而缺乏激勵、引導等靈活的治理手段來促使他們通過協作共同實現信息共享的功能。筆者對比2013年《征信業管理條例》和2017年《民法總則》施行前后發布的幾份有關大數據征信業發展的研究報告,即《中國征信業發展報告(2003—2013)》《2016年中國社交應用用戶行為研究報告》《第43次中國互聯網絡發展狀況統計報告》《第44次中國互聯網絡發展狀況統計報告》,發現兩部法律的施行盡管使安全風險事件有所降低(2016年、2017年、2018年分別為18 115件、15 981件、14 216件),但在促進信息資源共享、優化征信等行業(特別是業內的小微企業)績效方面的作用尚不明顯[ 6,9-11 ]。

(二)信息安全管理機制

在信息管理學視野下,對消費者個人信用信息安全的維護是評估信息共享治理效果的重要方面。據此國內相當多的共享者通過優化節點內部安全管理措施來消除信息共享的障礙。比如,騰訊公司2018年12月發布的《隱私保護白皮書》顯示,近年來騰訊公司一直致力于制定和修改相關政策,以在征信云服務平臺運營過程中維護信息安全[ 12 ]。再比如,東方安卓公司在運營其自主研發平臺——中國企業云數據征信中心時,采取了完善平臺內部信息安全管理的一系列措施,且消費者可以通過掃描二維碼來評價相關措施的實施效果[ 13 ]。

然而,在規范信息共享整體秩序時,由于信息安全機制存在兩個方面的不足,很難實現信息共享的功能。一方面,在云計算和區塊鏈等大數據技術廣泛應用的背景下,消費者個人信用信息被集中收集與傳輸,被分節點存儲與利用,這與傳統網絡環境下征信機構單獨開展征信不同。處于不同節點的共享者有必要打破固有數據壁壘,通過彼此協作來降低安全風險,從而推動信息共享的開展。但信息安全管理機制單純關注共享者內部管理如何完善,并未重點關注彼此如何協作。比如,騰訊公司在其隱私保護政策中,將信息安全保護措施細化到每一類產品和服務,但對與其他共享者開展安全協作重視程度不夠,曾引發過糾紛[ 14 ]。筆者在對重慶市部分征信機構(如壹倍征信有限責任公司、百計信用管理有限公司)進行實地走訪時也發現,這些機構在信息共享中缺乏彼此之間的協作。

另一方面,云服務商既從消費者所在單位及其交易相對方內部的信息管理部門集中獲取信息,又向用戶集中傳輸消費者個人信用信息。在逐利偏好的驅使下,云服務商很難自愿通過完善內部管理來防止自身對消費者與信息用戶權益的侵害以及對信息共享整體秩序的擾亂。《2018中國地方政府數據開放報告》顯示,在全國46個數據開放平臺(包括征信云服務平臺)擬定的授權協議中,只有五個明確承諾保護信息用戶和消費者權利[ 15 ];還有部分金融機構濫用其在信息提供方面的優勢地位,侵害消費者和用戶權益,如中信銀行股份有限公司某分行違規提供個人信貸記錄,這種不良偏好很難通過自身管理的完善得到有效糾正[ 16 ]。

(三)信息供應鏈治理機制

針對信息安全管理機制的不足,有研究將大數據技術下消費者個人信用信息共享的各個環節(收集、存儲、傳輸、利用)視為一條完整的供應鏈,建議我國引導和激勵共享者彼此協作,共同推動供應鏈高效有序運行[ 17 ]。比如,從2018年到2019年上半年,177家征信等行業的云服務商在提供移動應用程序下載服務時,彼此就信息共享等問題尋求協作[ 18 ],試圖增進不同共享者在征信等方面的合作以提高信息共享效率的云存儲聯盟(如上海市信用服務行業協會)也逐漸成立。

然而,在大數據技術下,受兩方面因素影響,該機制很難實現信息共享的功能。一方面,不同于傳統的大眾化服務,大數據技術下用戶和消費者需要通過個人信用信息共享獲得個性化和專業化服務。中國產業調研網發布的《2017年版中國征信行業發展現狀調研及投資前景分析報告》和中國消費者協會發布的《App個人信息泄露情況調查報告》顯示,超過67.3%的消費者和用戶希望移動應用程序能夠提供個性化信息共享服務,從而滿足其個性化和專業化需求(包括通過獲得消費者個人信用信息來參與信貸和交易)[ 19-20 ]。而供應鏈治理機制盡管能夠提高信息共享的效率,但未能充分關注個性化和專業化訴求,降低了消費者和信息用戶對信息共享的滿意度。上述報告顯示,有近一半的消費者因服務難以充分滿足其需求而感到不滿。

另一方面,區塊鏈技術下消費者個人信用信息時常被共享者分節點存儲,它們在各自節點內部具有相當大的管理權限。而供應鏈治理機制主要以供應鏈成員自愿遵守的方式實施,依據供應鏈治理機制,我國既難以通過采取強制性外部手段來制約云服務商對信息共享秩序的破壞,也難以通過對各節點管理的協調來確保信息共享整體高效。歐盟數據保護監管機構發布的《歐盟數據保護2018年度報告》顯示,在歐盟采取強制監管手段之前,征信等領域案件數量較多,2015年和2016年分別為143件、173件;2016年歐盟采取強制保護消費者被遺忘權等措施之后,案件數量有所下降,2017年為141件[ 21 ]。

三、消費者個人信用信息共享知識治理機制的確立

(一)知識治理機制有利于大數據技術下信息共享功能的實現

按照組織經濟學和新經濟社會學領域的知識治理(Knowledge Governance)理論,治理者應通過機制設計來完善知識服務活動參與者內部的科層組織并調整其彼此間的交互關系,進而采取激勵、引導、規制等手段優化活動效果,這樣的機制就是知識治理機制[ 22 ]。歐盟數據保護委員會就是通過制定實施《一般數據保護條例》來規范云服務商、征信機構以及用戶對消費者個人信用信息的共享等知識服務活動的,并以此滿足消費者和用戶在大數據技術下的個性化和專業化需求(如通過信息共享來發展人格、拓展銷路)。與此類似,英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority,FCA)通過探索沙箱監管(The Supervision of Sand box)模式來引導和約束共享者行為[ 23 ]。

知識治理機制旨在規范包括消費者個人信用信息共享在內的知識服務活動秩序,消解共享者之間的矛盾。與我國現有的信息安全管理、信息供應鏈治理、消費者隱私保護等機制相比,知識治理機制更有利于大數據技術下信息共享功能的實現,即促進消費者人格的發展以及征信和大數據等行業的升級。比如,英國金融行為監管局在實施知識治理機制時,就要求云服務商在維護信息安全的前提下,把信息加工為商業銀行和征信機構急需的知識(如消費者貸款申請意向),以此促進英國金融與征信行業發展。

(二)知識治理機制有利于信息共享效率的提高

根據知識治理理論,我國應設定自律規范等非正式治理機制,激勵并引導信息提供者和云服務商提高消費者個人信用信息共享效率,以此滿足消費者和共享者需求,進而實現信息共享功能。英國金融行為監管局在發揮對共享者監管職能的同時,引導共享者自主運用區塊鏈賬簿技術分節點存儲信息。從治理的實效來看,知識治理機制能夠彌補隱私保護機制在促進信息共享方面因過于正式和強制性而產生的不足,一方面有利于鼓勵我國信息提供者和云服務商等共享者內部信息管理部門在科層組織下拓展其固有管理職能,在區塊鏈節點運行中為其他部門提供必要的大數據技術支持;另一方面有利于引導云服務商發揮其集中傳輸信息的優勢,通過為用戶提供數字參考咨詢等方式與之協作。

依據知識治理理論,我國還有必要通過法律等正式機制來保護消費者和用戶對個人信用信息享有的權利,制約云服務商等共享者實施的侵權行為,即借助強制手段消除不利于信息共享高效開展的障礙。歐盟數據保護委員會《一般數據保護條例》第二章和第八章規定,共享者在收集、存儲、傳輸、利用信息時,不得任意篡改或披露信息,違反者將承擔賠償損害和繳納罰金等責任。歐盟數據保護監管機構發現,此項治理措施能夠協調金融、征信及大數據服務等領域共享者行為,優化治理效果[ 21 ]。由此可見,與信息安全管理和供應鏈治理等機制相比,知識治理機制具有強制力,能更好地維護信息共享的整體秩序,消除信息共享面臨的障礙。相對而言,我國2013年施行的《征信業管理條例》第六章和第七章盡管也做了類似的制度安排,但規制對象僅限于傳統網絡環境下的征信機構,缺乏對大數據技術下云服務商等共享者的有效約束。

(三)知識治理機制有利于確保信息共享的有序性

在區塊鏈等大數據技術的支持下,消費者個人信用信息被共享者分節點地存儲和利用。在這樣的背景下,信息共享功能的實現在很大程度上有賴于共享者內外部組織的有序,而知識治理機制重要的規范對象就是組織關系。歐盟數據保護委員會制定實施的《一般數據保護條例》其調整對象就是包括云服務商和用戶在內的所有組織。由此可見,與供應鏈治理機制和隱私保護機制相比,知識治理機制對大數據技術下共享者組織關系的調整效果更優。具體而言,一方面,有利于我國行政主管部門,如國務院征信業監督管理部門、工業和信息化部,強化對云服務商和用戶等共享者的監管,從而優化其外部組織;另一方面,有利于我國調整部分共享者(如云服務商、中國人民銀行征信中心的金融信用信息基礎數據庫)節點內部的科層關系,以此促進共享者對管理人員和信息技術等資源的整合,從而使共享者內部組織在區塊鏈技術下趨于有序。

同時,在云計算等大數據技術的支持下,消費者個人信用信息被云服務商等共享者集中存儲和傳輸。對此,我國應注重調整共享者之間的協作等交互關系,進而通過約束其行為來實現信息共享的整體有序。而知識治理機制注重調整共享者之間的交互關系,特別是能夠引導云服務商改變其濫用集中存儲和傳輸信息優勢破壞信息共享秩序的不良偏好,轉而尋求與用戶等其他共享者合作,有利于信息共享功能的實現。比如,根據國際標準化組織《公共云下個人信息保護實踐中的安全技術規范》第8條,政府除監管共享者行為外,還應引導共享者通過彼此交互形成利益共同體,消除信息共享障礙。再比如,英國金融行為監管局對那些涉及共享者內部有序與資源整合的關系,通過監管松綁將部分治理職能下放給共享者,促進共享者彼此之間的合作,以彌補信息安全管理機制在治理共享者之間交互關系和維護信息共享整體秩序方面的不足。

四、消費者個人信用信息共享知識治理機制的構想

根據知識治理理論,治理者應通過設計和實施知識治理機制來保障知識服務活動參與者內外部組織有序,進而引導和激勵參與者結成利益共同體,推動知識服務活動高效開展[ 24 ]。據此,我國有必要通過設立知識治理機制來規范消費者個人信用信息共享這類知識服務活動,在優化共享者組織、激勵共享者充分參與的同時,引導和約束共享者行為,確保信息共享整體有序,以此促進大數據技術下消費者人格需求的實現以及征信和金融等相關行業的升級。具體構想如下:

(一)共享者組織優化機制

根據英國金融行為監管局的沙箱監管經驗,治理者將金融機構內部組織關系劃定成一個類似沙箱的區域,進而通過治理權限下放等方式由機構對該區域內部關系進行自治,同時通過強化監管手段,對區域外部涉及金融整體秩序的關系進行嚴格約束[ 23 ]。借鑒這一經驗,我國應通過合理配置治理權限來調整消費者個人信用信息共享者內外部關系,為實現信息共享功能提供組織保證。具體機制設定如下:

對事關信息共享整體秩序的關系,行政主管機關需要從兩個方面入手強化監管。一是對特定共享者(如征信機構、云服務商、負責多個區塊鏈節點的信息提供者和用戶)設定參與信息共享的準入條件,并審查它們是否符合條件。借鑒英國金融行為監管局的沙箱監管模式,共享者除應具有我國2013年施行的《征信業管理條例》第二章規定的資金、場所、章程外,還應具有大數據技術下開展信息共享活動所必備的技術、人員和管理經驗。二是在收集、存儲、傳輸、利用信息的過程中,共享者破壞信息安全、侵害他方權利并擾亂信息共享秩序的,由主管機關根據情節嚴重程度責令共享者限期糾正直至取消其參與信息共享的資格。對于信息共享活動的監管職權,我國主要由國務院征信業監督管理部門以及工業和信息化部等行政機關行使。其中,前者主要負責對征信機構等共享者進行組織監管,后者主要負責對信息共享活動進行業務監管。出于提高行政監管效率、防止行政機關權力尋租等方面的考慮,我國宜將加強準入條件的組織監管職權賦予征信業監督管理部門,同時將維護信息共享秩序的業務監管職權賦予工業和信息化部。

對于涉及共享者內部組織秩序的關系,工業和信息化部有必要對共享者進行指導。一是將信息授予各節點,如云服務商和用戶授予處于其內部不同節點的部門,中國人民銀行征信中心授予金融信息數據庫內部各節點;二是制定并實施管理規范,整合不同節點信息技術、管理經驗等資源,發揮機構整體優勢以促進信息共享活動的開展;三是對節點存在的風險,特別是信息數據庫被黑客攻擊、信息安全被破壞、消費者和用戶權益被侵害等因素導致的信息共享受阻等進行評估,采取有效措施預防風險發生,并對風險后果承擔責任。根據英國金融行為監管局的沙箱監管模式,共享者有權通過自主設立內部機制來調整涉及共享者內部組織秩序的關系,這與我國征信等行業的實際情況高度契合。畢竟固有體制等因素決定了我國有相當部分的共享者,特別是中國人民銀行征信中心等國家機關和事業單位,其內部是以科層組織的方式設立和進行管理的,這些共享者與其內部節點之間存在命令—服從式的領導與被領導關系。但與此同時,從本質來看,消費者個人信用信息共享屬于以創新為特征的知識服務活動。可見,為實現信息共享功能,這些共享者有必要轉變傳統管理理念,多從內部著手進行鼓勵和引導而非單純依靠命令和強制,以此提高信息共享效率。

(二)促進信息共享高效開展的激勵機制

根據新制度經濟學的產權原理,信息共享實質上是共享者對消費者個人信用信息權利的交易。我國應依據知識治理機制進行權利設置,促進大數據技術下的信息交易進而實現信息共享功能[ 25 ]。個人信用信息的生產者是信息所識別的消費者,因此我國應為消費者設定權利,滿足消費者對尊嚴、自由等人格權的需求,激發消費者生產信息的積極性,以此為共享提供信息來源。為激勵共享者對信息進行處理和增值利用從而滿足用戶需求,我國還應根據產權原理中的權利可分割原理,在消費者人格權基礎上為共享者分設對信息進行處理的權利。

隱私權主要被治理者用來消極地防止信息被共享者侵害,從而回應消費者人格尊嚴等方面的基本需求。個人信用信息人格權除回應消費者基本需求外,還能滿足消費者積極獲取信息以發展自身人格的訴求。在傳統網絡環境下,筆者曾根據消費者在信息共享中應有的基本需求,如為維護尊嚴而防止信息被篡改,為保持生活和工作環境的安寧而防止信息被不當披露,將消費者所享有人格權的內容表述為,對錯誤信息進行修改或刪除、對他人處理信息的行為予以同意或反對等[ 26 ]。為滿足大數據技術下消費者的新需求,即通過參與信息共享來從事金融、信貸等活動進而發展自身人格,我國應參照歐盟數據保護委員會制定實施的《一般數據保護條例》第20條的可攜帶權規則,賦權消費者從云服務商和征信機構等共享者處獲取信息以及信息被增值利用后所形成的知識,并將信息和知識提供給交易相對人等第三方。共享者應確保信息質量,一旦因信息失真等因素導致消費者權益被侵害,消費者有權向共享者追責。

隨著區塊鏈和云計算等大數據技術日益推廣應用,云服務商在消費者個人信用信息共享中處于集中收集和傳輸信息的優勢地位。為優化信息資源配置,確保信息共享整體有序,我國應在消費者許可的前提下,把對信息進行共享的權利配置給云服務商。在新制度經濟學視野下,行使產權的主要方式包括權利人對信息等資源進行控制、利用、收益和處分[ 27 ]。云服務商據此行使對個人信用信息產權的主要途徑是,在對信息進行存儲和控制的基礎上,以智慧分析、關聯集成、深層次挖掘等方式對信息進行處理并將之轉化為知識,進而將知識傳輸給用戶加以利用,以此實現對信息和知識的處分并促進信息共享的開展。根據信息有價原理,用戶有權在分授的限度內訪問征信云平臺并獲取和利用信息,同時要求云服務商在有償提供信息時合理計算價格,進而通過利用信息獲取由此產生的經濟收益。云服務商違反相關規則的,應被視為對用戶權利的侵害。此外,為體現權利與義務的一致性,云服務商應制止用戶對信息安全的破壞以及對消費者權利的侵犯,并對用戶行為所導致的損害后果承擔責任。

(三)信息共享有序開展的保障機制

治理者應引導個人信用信息共享者之間以及共享者與消費者之間通過彼此協作來確保信息共享有序進而實現信息共享的功能。在云計算和區塊鏈等大數據技術的支持下,協作關系主要體現在兩個層面:一是在云服務商與其他共享者(特別是用戶)及消費者之間,云服務商集中傳輸信息并掌握技術優勢,與其他共享者和消費者之間存在不均衡博弈關系;二是分處不同節點的用戶與消費者之間,它們同處弱勢地位,相互之間存在均衡博弈關系。對此,用戶所在的行業自律組織,如電子商務產業聯盟,應通過制定自律規范等非正式機制,鼓勵和引導用戶和消費者通過協作形成利益共同體以應對云服務商的優勢。不同的是,對于云服務商,除需要由云存儲聯盟、征信業行業協會等自律組織來引導其與用戶及消費者合作外,還需要由立法者來制定法律等正式機制以防止其濫用優勢侵害消費者和用戶權利以及破壞信息共享秩序的行為。具體措施如下:

為引導云服務商與其他共享者及消費者協作,云存儲聯盟應構建自律規范并據此指引云服務商分析用戶和消費者在個人信用信息共享中的需求,監測整個信息共享環境,評估其中的風險并做出風險預警,測評消費者和用戶對風險預防與需求滿足結果的滿意度。在信息以有償方式被共享時,還要督促云服務商向信息提供者和信息所識別的消費者分配共享收益。云服務商違反相關規則,通過特定手段,如惡意抬高信息價格、拒絕分配收益等,侵害其他共享者和消費者權利時,應根據法律規定責令其更正并賠償共享者或消費者因此而遭受的損害。在大數據技術下,因云服務商侵權而受害的往往是群體而不是個體的消費者和用戶,同時并非所有受害者都具有通過索賠維權的意識,因此單倍的賠償金并不足以威懾并遏制云服務商的機會主義行為。鑒于此,我國應參照歐盟數據保護委員會制定實施的《一般數據保護條例》第83條規定確立懲罰性賠償規則,由導致傷害的云服務商按照單個受害者所遭受損害數額的一定倍數支付賠償金。具體倍數可根據由云服務商引起的信息共享風險的時間、地域范圍和受害者數量等因素確定。

為實現消費者與個人信用信息用戶之間的合作共贏,我國應制定相關規則以促使用戶通過資源交換優化信息共享效果。比如,用戶可通過有效利用云計算平臺訪問權限并彼此交換權限,在信息獲取中實現資源互補;為提高消費者在信息共享中的參與度,相關行業組織和消費者協會應通過開展信息素養教育等途徑,幫助消費者提高獲取和利用信息與知識的能力;當消費者和用戶對信息的存儲與利用權益被云服務商侵害時,相關行業組織和消費者協會應鼓勵并協助消費者和用戶通過投訴或起訴來維權。這些規則應以何種形式確立,是采取立法等正式制度形式還是行業自律規范等非正式制度形式?這是一個關系到治理機制實施效果的問題。按照新制度經濟學制度演化理論,當特定機制變遷被鎖定于某一路徑時,除非外在推動力足夠大,否則變遷仍將繼續沿著之前的路徑進行。我國對個人信用信息的保護是通過制定《民法總則》《電子商務法》《網絡安全法》《征信業管理條例》等正式制度實現的,我國信息共享治理工作對正式制度已經形成了路徑依賴。然而,與此同時,根據新制度經濟學的集體行動和制度選擇理論,作為公共選擇行為之一的正式制度的制定是消費者、云服務商以及其他共享者多重利益協調的過程,必將受到各方面的監督,從立法準備到公布實施的歷程往往比較漫長[ 28 ]。為更好地促使消費者和共享者通過合作博弈來實現個人信用信息共享的功能,考慮到行業自律規范制定程序比較簡便以及適用方式比較靈活的優勢,至少可在現階段充分發揮行業自律規范對信息共享的引導作用。

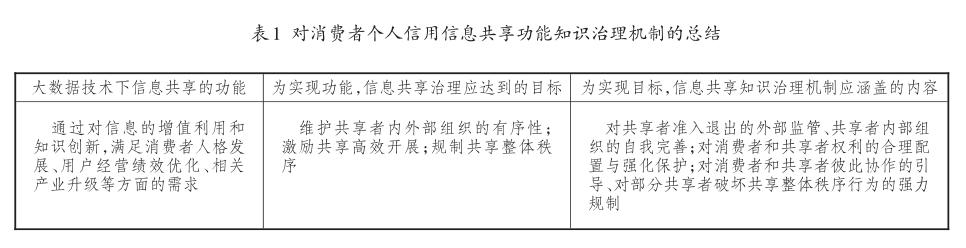

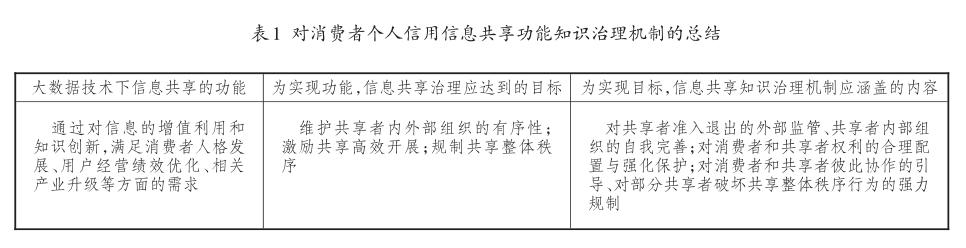

對消費者個人信用信息共享功能知識治理機制的總結具體參見表1。

五、研究展望:治理機制在知識服務功能實現中的績效評估

在系統論視野下,知識治理是一個由治理目標的確定、治理措施的采取、治理績效的評估構成的有機整體[ 29 ]。本研究以調和大數據技術下消費者個人信用信息共享中產生的矛盾進而實現信息共享的功能為目標,構想信息共享的知識治理機制,并以此作為治理措施。接下來,筆者將通過后續研究,根據治理目標的需要設定績效評估標準,如消費者和用戶對信息共享的滿意度、機制對征信等行業發展的促進效果等,將標準細化為若干指標并構建評估體系,進而通過評估發現治理機制及相關措施的不足之處,并據此提出更加完善的建議。

參考文獻:

[1]人行互聯網個人信用信息服務平臺上線試運營[EB/OL].[2019-11-20].http://news.10jqka.com.cn/20191120/c5344 25899.shtml.

[2]張維迎.博弈論與信息經濟學[M].上海:上海人民出版社,2004:11-20.

[3]大數據征信服務[EB/OL].[2019-11-20].http://www.ccx credit.com.cn/productService.html.

[4]美第一資本金融公司1億用戶個人信息被盜女黑客被捕[EB/OL].(2019-07-30)[2019-11-20].http://finance.si na.com.cn/roll/2019-07-30/doc-ihytcerm7434917.shtml.

[5]當心個人征信被盜用[EB/OL].(2019-11-07)[2019-11-20].http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-11/07/nw.D 110000renmrb_20191107_4-19.htm.

[6]中國互聯網絡信息中心.第44次中國互聯網絡發展狀況統計報告[EB/OL].(2019-08-30)[2019-11-20].http:// www.cac.gov.cn/pdf/20190829/44.pdf.

[7]雅科布斯.規范·人格體·社會——法哲學前思[M].馮軍,譯.北京:法律出版社,2001:111.

[8]馬斯洛.動機與人格[M].北京:中國人民大學出版社,2007:31.

[9]中國人民銀行《中國征信業發展報告》編寫組.中國征信業發展報告(2003—2013)[EB/OL].(2013-12-12)[2019-11-20].http://www.gov.cn/gzdt/att/att/site1/20131212/1c6f6 506c5d514139c2f01.pdf.

[10]中國互聯網絡信息中心.2016年中國社交應用用戶行為研究報告[EB/OL].(2017-12-29)[2019-11-20].http:// www.199it.com/archives/460224.html.

[11]中國互聯網絡信息中心.第43次中國互聯網絡發展狀況統計報告[EB/OL].(2019-02-28)[2019-11-20].http:// www.cac.gov.cn/wxb_pdf/0228043.pdf.

[12]騰訊發布隱私保護白皮書闡述如何做好用戶隱私保護盾[EB/OL].(2018-12-27)[2019-11-20]. https://tech.qq. com/a/20181227/006531.htm.

[13]“中國企業云數據征信中心”平臺上線[EB/OL].(2015-07-01)[2019-11-20].http://m.haiwainet.cn/middle/35234 5/2015/0701/content_28889392_1.html.

[14]曾志峰、楊醫男侵犯騰訊用戶個人信息與通訊自由案[EB/OL].(2011-02-17)[2019-11-20].http://china.find law.cn/info/wenshu/fayuan/xingpan/178725_2.html.

[15]復旦大學,提升政府治理能力大數據應用技術國家工程實驗室,國家信息中心數字中國研究院.2018中國地方政府數據開放報告[EB/OL].(2018-05-29)[2019-11-20].http://www.echinagov.com/uploads/1/file/public/20180 5/20180529090122_92moce8w97.pdf.

[16]喬麥.小心你的信息被盜!又有銀行違規查客戶信息被罰,更有負責人移送公安![EB / OL].(2018-09-25)[2019-11-20].http://finance.sina.com.cn/roll/2018-09-25/ doc-ifxeuwwr8153115.shtml.

[17]李維安,李勇健,石丹.供應鏈治理理論研究:概念、內涵與規范性分析框架[J].南開管理評論,2016(1):4-15.

[18]國家互聯網應急中心:上半年近1 200個移動互聯網惡意程序被下架[EB/ OL].(2019-08-18)[2019-11-20]. http://e.hznews.com/hzrb/pc/content/201908/18/content_90 5770.html.

[19]2017年版中國征信行業發展現狀調研及投資前景分析報告[R].中國產業調研網,2017.

[20]中消協發布《App個人信息泄露情況調查報告》[EB/OL].(2018-08-29)[2019-11-20].http://www.cqn.com.cn/ pp/ content/2018-08/29/content_6213791.html.

[21]歐盟數據保護2018年度報告[EB / OL].(2019-09-23)[2019-11-20].http://www.lddoc.cn/p-10299051.html.

[22]GRANDORI A.Neither hierarchy nor identity:knowledgegovernance mechanisms and the theory of the firm[J].Jour nal of management and governance,2005(5):381-399.

[23]Regulatory sandbox[EB/OL].(2017-05-30)[2019-11-20]. https://www.fca.org.uk/publication/research/regulatory- san dbox.pdf. html.

[24]梁褀,雷星暉,蘇濤永.知識治理研究綜述[J].情報雜志,2012(12):74-80.

[25]柯武剛,史曼飛.制度經濟學——社會秩序與公共政策[M].上海:商務印書館,2000:140.

[26]李儀.論電子商務環境下的消費者個人信息權制度——一個以新制度經濟學為主的視角[J].消費經濟,2009(5):84-87.

[27]斯納恩·艾格特森.新制度經濟學[M].北京:商務印書館,1996:35-38.

[28]青木昌彥.經濟體制的比較制度分析[M].北京:中國發展出版社,1999:264.

[29]HERNáNDEZ E M,RODRíGUEZ O A,SáNCHEZ P M. Inter-organizational governance,learning and performance in supply chains[J].Supply chain management:an interna tional journal,2010,15(2):101-114.

Governance Mechanism of ConsumersIndividual Credit Information Sharing under the Background of Big Data

LI Yi1,2and TAO Yu3

(1.Chongqing Sanxia Institute,Chongqing404100,China;2.Chongqing University of Technology,Chongqing400054,China;

3.Chongqing University of Science and Technology,Chongqing404100,China)

Abstract:Under the background of Big Data,consumersindividual credit information can be processed to knowledge through sharing,which can promote the development of consumerspersonality and the upgrade of credit investigation industry. In essence,information sharing has the function of knowledge service. However,under the support of such Big Data technology as cloud computing and blockchain,information sharing has the characteristics of concentrated collection and transmission and being stored and used in different nodes,which leads to some conflicts that can not be regulated. And the realizing of sharing knowledge service function is hindered. The authors review some domestic material and test the existing sharing governance mechanism. At the same time,they also learn from the experience of Europe and America and carry out related research with the help of knowledge governance theory. It is found that:comparing to Chinas existing governance mechanism,knowledge governance mechanism is more suitable to solving the above- mentioned conflicts. According to knowledge governance mechanism,we should,first,strengthen the external supervision on sharersaccess and exit,and guide the sharers to perfect their own internal organization;and second,we should improve consumersparticipation,rationally distribute the right among consumers and sharers. In the process of implementing the mechanism of knowledge governance,regulators should give play not only to the role of formal regulation (e.g. as law),but also to the informal regulation (e.g. industrial self-discipline regulations). In evaluating the performance of knowledge governance mechanism,we should pay more attention to its role in promoting the development of related industries and consumerssatisfaction.

Key words:Big Data;information sharing;knowledge governance mechanism;knowledge service

收稿日期:2019-12-02

基金項目:重慶市科技計劃項目“大數據下個人信息共享的風險及其知識治理對策研究”(cstc2019jsyj-zzysbA0093);國家社會科學基金項目“大數據時代個人信息盜竊的法律問題與對策研究”(16CFX027)

作者簡介:李儀(1980—),男,四川省成都市人,博士,博士后(已出站),重慶三峽學院公共管理學院教授,重慶理工大學重慶知識產權學院碩士生導師,主要研究方向為新制度經濟學與信息管理學;陶宇(1986—),男,重慶市人,博士,重慶科技學院法政與經貿學院教師,主要研究方向為國際貿易與個人信息跨境流通。