醫養結合背景下居家養老護理服務需求調查

袁 艷 ,陳洪波 ,楊 華 ,陸 靜 ,陳 雯 ,唐躍中 ,虞智杰

(1.上海市徐匯區康健街道社區衛生服務中心,上海 200233;2.復旦大學附屬中山醫院,上海 200030)

《中國人口老齡化發展趨勢預測研究報告》顯示,2012—2050年我國老年人口預計將由1.94億增長至4.83億,老齡化水平由14.3%提高到34.1%。我國也將成為人口老齡化速度最快的國家之一[1]。隨著老齡化、高齡化、失能老人以及患慢性病老年人數量的增加[2],老年人群的健康養老問題日益突出。老年人的長期護理已成為全國關注的焦點。隨著政府大力推動,“醫養結合”服務體系的建設已成為新形勢下我國積極應對老齡化、高齡化老人健康問題的有效舉措[3]。而其中的居家養老服務模式成為全國各地普遍推行的一種養老模式。居家養老服務模式是家庭養老和社會養老的有機結合。居家護理與傳統養老模式相比,可使住院醫療護理得以延續。但是目前大多地區為居家老人提供的照護服務還主要集中在物質生活方面,疾病專業護理和精神心理護理方面的服務比較缺乏[4]。本文通過調查居家老人對護理服務的需求,以期為完善針對性護理提供參考,也為更好、更快、更及時地滿足老年人護理服務需求,為居家養老護理服務發展提供依據。

1 對象與方法

1.1 調查對象居住在上海市徐匯區康健街道的老年人。納入標準:①年齡≥60歲;②在本街道連續居住時間≥12個月;③自愿參與此次調查。

1.2 方法

1.2.1 調查工具研究采用課題小組自行編制的調查問卷。課題小組人員包括基層全科醫師3名,中醫科醫師1名,康復科醫師1名,公共衛生醫師5名,護理人員3名,三級醫院全科醫師1名。小組成員在查閱相關文獻的基礎上擬定調查問卷,隨后經共同討論確定了調查問卷初稿。并隨機選取康健街道20名年齡大于等于60歲的老年人進行預調查,根據預調查結果對初擬的調查問卷進行修改,最終形成正式的“醫養結合養老服務現況調查問卷”。調查內容包括5個方面。①基本情況:包括姓名、性別、年齡、文化程度、職業、養老方式、居住狀況、經濟狀況、參保情況等;②健康狀況:有無慢性病;③對護理服務項目、提供居家護理服務的機構、衛生政策及醫養結合養老服務的知曉情況等;④對醫療、護理的需求情況;⑤滿意度情況。

1.2.2 調查方法采用分層隨機抽樣方法。將上海市徐匯區康健街道的45個小區按社區衛生服務站劃分為5層,從每層隨機抽取1個小區(分別為康健星辰、聯農、健安坊、桂二、丁香園小區),并從各小區隨機抽取一戶符合標準的老人進行調查,再以此老人住所作為中心點選取150名符合標準的老人。課題組在實施調查前,對16名擔任調查員的公共衛生醫師進行集中培訓,培訓內容包括課題實施目的、調查內容、調查表填寫方法等。于2018年8月采用現場調查的方法收集資料,先由調查者向被調查老人講解本次調查的目的,調查對象知情同意后,調查員采用統一指導語一對一解釋問卷內容并逐項讀出,并根據老人口頭作答情況填寫問卷。調查時對相關問題的調查人群有一定針對性或選擇性。填寫完畢后核對調查問卷,確保無缺漏項。共發放問卷750份,全部收回,有效回收率為100%。問卷回收后,由質控員按5%的比例對被調查者進行電話隨訪,確保調查質量。

2 結果

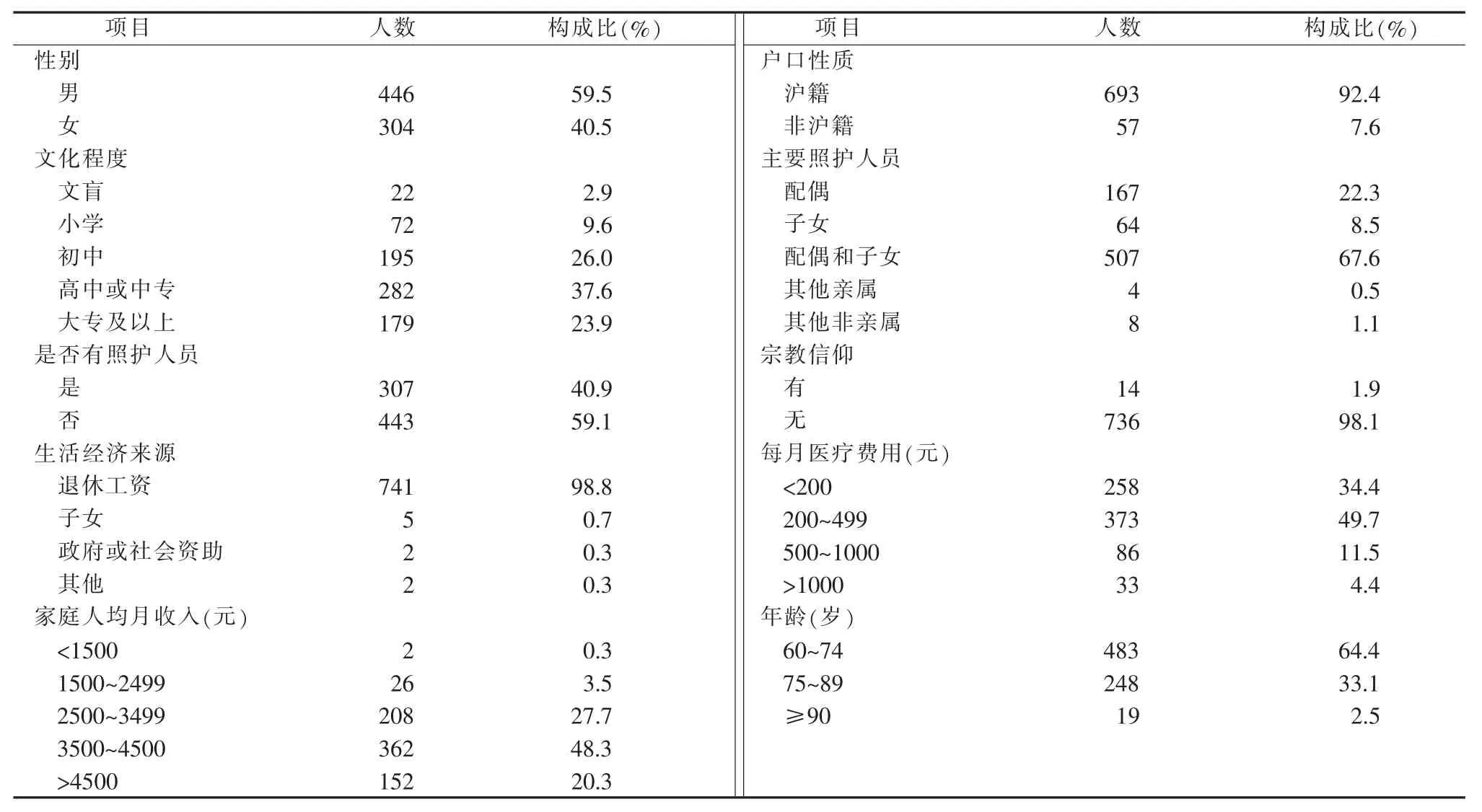

2.1 被調查居家老人一般資料被調查的750名社區老年人平均年齡(72.62±8.17)歲,基本上為本市戶籍居民,具體一般資料詳見表1。

2.2 社區老年人對居家養老服務的知曉及需求情況由表2可見,79.4%的社區老人不知曉醫養結合。經調查員逐一解釋后,他們非常希望居家養老能夠提供醫療保健、生活護理、護理服務等。92.1%老年人(對居家護理服務項目了解一點及不了解的人占參與該項調查總人數的百分比)對居家護理知之不詳,雖然80.4%的老人知道社區衛生服務中心可以提供居家護理,但只有15.9%老人知道衛生服務站、護理站也可以提供居家護理服務,還有3.4%的老人甚至不知道哪里可以提供居家護理服務。

2.3 社區老年人健康狀況、對居家養老護理需求及滿意度情況由表2可見,74.1%的老人患有1種及以上慢性病,他們非常希望居家護理能提供各種護理服務,排名前6位的護理需求分別是:輸液、抽血檢驗、疼痛護理、吸氧、傷口換藥及吸痰護理。此外,82.98%居家老人對于當前的居家護理是滿意的。同時他們也提出了一些寶貴建議,希望提供居家護理的人員專業性強一點,業務熟練一些,態度要好一點。

3 討論

3.1 居家老人的長期護理服務需求突出研究結果顯示,被調查的750名社區老人平均年齡為 (72.62±8.17)歲,61.5%的老人具有高中及以上文化程度,家庭人均月收入3500元及以上者占68.5%。但59.1%老人沒有照護人員,74.14%的老人患有1種及以上慢性病。這與第六次全國人口普查[5]“慢性病多及缺乏照護人員”的結果相符。雖然40.9%的老人有照護人員,但照護者主要為其配偶,然而由于配偶的年齡也均相對較大,本身也患有各種不同慢性病,照顧起來非常吃力。雖然被調查老人多數有一定的收入,能夠支付基本的醫療保健,但很多老人無力支付現價位的額外護理費用。長期護理保險是通過建立社會互助共濟方式籌集資金,為長期失能人員的護理需要提供資金或服務保障的社會保險制度。長期護理保險于2017年在上海市徐匯區試點,2018年在全市推廣,在一定程度上減少了居家老人的護理照護費用,進一步促進了老人晚年生活過得省心、安心、健康快樂。

表1 750名社區老年人一般資料情況

表2 社區老年人健康狀況以及對居家養老服務的知曉和需求情況

3.2 醫養結合及居家護理的宣傳有待加強醫養結合服務理論上應面向全體老年人,包括住養、居家、社區養老的老人,但在目前國情下,尚無法覆蓋全體老人。因此,罹患慢性病或癌癥、失能失智、病后需康復介入的老年人[6]成為目前醫養結合的重點服務人群。這些老人需常年往返醫院配藥或接受醫療護理服務,而多次因病往返醫院不僅間接增加了醫療成本,使老人和家屬身心疲憊,而且還可導致病情惡化甚至意外情況發生[7]。因此,解決這些重點關愛對象的病后長期護理問題成為醫養結合居家護理的重點內容之一。隨著“醫養結合”服務體系的不斷建設及全面開展,居家護理服務宣傳的推進仍有待加強。本研究發現,被調查的750名老人中雖61.5%均具有高中及以上文化程度,但仍有79.4%的老人不知道醫養結合,92.1%的老人對居家護理知之不祥,對居家護理服務場所也不是很明確。要完成“老有所醫”“老有所養”的構建,我們需要讓所有老人及其家人知道什么是醫養結合、什么是居家護理,他們享有哪些護理服務、足不出戶就可以解決哪些護理問題等。2018年國家衛生健康委員會、國家中醫藥局通過開展“優質服務基層行”活動[8],利用網站、《健康報》專欄,健康中國微博、微信公眾號等宣傳手段,努力提高全社會對服務項目的知曉率和居民獲得感,使廣大群眾能夠就近享有安全、有效、方便、經濟的基本醫療衛生服務。該活動在一定程度上幫助老人更好地獲得了健康有關的信息,為更好、更快地開展居家護理服務打下了良好基礎,也為后續相關宣傳活動提供了借鑒。

3.3 老年護理專業人才建設亟待加強此次調查發現,居家老人需要的護理服務中,排名前6位的是:輸液、抽血檢驗、疼痛護理、吸氧、傷口換藥及吸痰護理。對于一些不能行走或無法坐輪椅的老人,需要在臥位下接受相關護理,但目前很多醫院的輸液室難以提供相應服務。而上門護理服務則可避免老人去醫院就診的奔波與等候,使其在家便可享受相關護理服務,減少了路途中的風險,減輕了家屬的負擔。醫養結合背景下,通過居家護理提供持續的護理服務,可以更好地促進老年人早期康復,實現治療、康復與護理的良好銜接,但這也需要更多專業的老年護理人員。目前護理人力資源嚴重缺乏是我國普遍面臨、亟待解決的關鍵問題[9-11]。 孔培培[12]調查顯示,由于為老年患者提供護理服務的護士普遍缺乏相關專業知識,難以滿足老年人的護理需求,造成護理服務質量偏低,甚至存在一定的護理風險。今后還需從政策層面、管理層面不斷加強老年專業護理隊伍建設,穩定專業護理人才的就業,為居家護理的發展奠定基礎。

3.4 居家護理理念有待提升醫養結合是一種有病治病、無病療養,醫和養相結合的新型護理模式[6]。醫養結合下居家養老護理服務是指為老年人提供護理服務工作的社會化服務,服務對象為居住在家的老年人。結果顯示,被調查的750名老人中,83.0%對當前的居家養老護理滿意度較高,且認為提供居家護理服務的人員應專業性強、業務熟練、態度好。熊唯[13]調查研究顯示,老年人認為他們的需要不僅是提供家政服務、膳食配餐等生活方面的需求,更希望提供滿足老年人醫療保健和精神慰藉等方面的服務。這與本次調查結果中醫療保健、生活照料、護理服務排在前三位是一致的。因此,我們需要不斷完善居家養老服務評估及意見反饋機制,及時了解老人需求、收集老人意見,進而為其提供針對性的護理服務,提高老人對居家養老護理服務的支持與信任,提升護理服務滿意度,促進居家養老服務和諧發展。

4 小結

《中共中央國務院關于社會醫藥衛生改革的意見》中指出,構建醫養結合的養老護理新模式是應對我國當前養老問題的有效途徑[14]。鑒于目前社區老人對相關問題了解不深入等問題,今后仍需加大醫養結合及居家護理的宣傳力度,并不斷加強專業護理人才建設,深化居家護理理念,通過開展針對性的居家護理服務以滿足老年人健康的切身需要,早日實現“老有所依、老有所養,讓老人安心、子女放心”的目標。