異常形態精子對植入前胚胎發育和妊娠結局的影響

劉闖,馬媛,劉忠尖,曹澤磊,李博,王曉紅

(空軍軍醫大學唐都醫院婦產科生殖醫學中心,西安 710038)

精子形態學是反映男性生育能力的一個重要指標,已有研究證實精子畸形率與不同的生育力評價的終點指標存在相關性。正常的精子活力和濃度是卵母細胞常規體外受精(IVF)必不可少的條件之一,然而,精子形態異常導致較低的受精潛能,尤其是頭部形狀更為重要[1]。WHO《人類精液檢查與處理實驗室手冊》(第5版)指出正常形態精子占比的參考值下限為4%[1],與第四版中參考值下限15%相比,異常形態精子癥的范圍大大縮小。那么,在輔助生殖技術(ART)助孕過程中,異常形態精子(畸形率≥98%)對植入前胚胎發育和妊娠結局是否存在影響,以及如何選擇受精方式(IVF/ICSI)目前尚無定論[2-3],主要原因是精子形態多樣性,造成精子評估困難,另外形態學評估具有較強的主觀性,導致其對臨床結局的研究結果不一致[4]。我們前期研究[5]也顯示,在 IVF周期中精子形態與正常受精率、優質胚胎形成率以及流產率存在相關性。本研究進一步探討異常形態精子(畸形率≥98%)對植入前胚胎發育和妊娠結局的影響,以期改善精子活力正常但形態異常(畸形率≥98%)的患者的臨床結局。

資料與方法

一、研究對象

回顧性分析2017 年1~12月在唐都醫院婦產科生殖醫學中心行ART治療的精子活力正常但形態異常患者的臨床資料。納入標準:(1)年齡<38歲;(2)不孕因素:輸卵管因素、精子形態異常(畸形率≥98%)以及不明原因不孕;(3)第1次治療周期,且促排卵方案為短效長方案,獲卵數≥3個;(4)密度梯度離心法優選后,前向運動(PR)精子≥90%且精子濃度≥2.0×106/ml。排除標準:(1)卵母細胞形態嚴重異常;(2)配子凍融周期;(3)遺傳學異常或需行胚胎種植前遺傳學檢測;(4)精子均為圓頭精子或大頭多尾精子。

共納入符合標準的290個周期,其中90個IVF周期,200個ICSI周期。另取同期精子活力正常且形態學正常(畸形率≤96%)的2 129個IVF周期做為對照組。

二、研究方法

1.分組:根據精子形態分為3組:IVF對照組(畸形率≤96%,n=2 129),IVF實驗組(畸形率≥98%,n=90)和ICSI實驗組(畸形率≥98%,n=200)。

2.精液質量和精子形態分析方法和標準:所有精液樣本均嚴格按WHO《人類精液檢查與處理實驗室手冊》(第5版)推薦的方法(巴氏染色法)進行常規分析,連續計數分析200條以上精子的形態。正常精子形態標準是:精子頭橢圓形,頂體區可清晰分辨,占頭部40%~70%,頂體區無大空泡,且不超過兩個小空泡,空泡大小不超過頭部20%。頂體后區不含任何空泡;中段細長、規則,大小與頭部長度相等;主段比中段細,均一,其長度約45 μm(約為頭部長度的10倍);尾部直且均一,非卷曲,無鞭毛折斷的銳利折角。

3.治療過程:(1)促排卵以及體外受精:參考既往文獻[6],采用短效長方案促排卵,在B超引導下進行經陰道穿刺術取卵。取卵后3~4 h行體外授精(IVF/ICSI)。對于IVF周期可疑受精障礙的患者,加精4~6 h后,根據有無第二極體(2 PB)判斷是否受精,即無2 PB的卵母細胞認為受精失敗。受精率<30%或完全不受精者,采用補救性ICSI(RICSI)技術進行體外授精。(2)胚胎評估及胚胎移植:體外受精16~18 h后評估受精結果,IVF周期中正常受精的標志是具有雙原核(2 PN)或單原核(1 PN),ICSI周期中正常受精的標志是具有2 PN。胚胎培養3~5 d后,根據中華醫學會生殖醫學分會實驗室學組共識[7]對胚胎質量進行評估,并行胚胎移植術和黃體支持。(3)妊娠結局判斷:胚胎移植4周后行超聲檢查,可見胎心搏動者為臨床妊娠;妊娠在28周前終止,胎兒體重在1 000 g以下者稱為流產,包括早期流產和晚期流產。

4.觀察指標:植入前胚胎發育參數[6](受精失敗率=受精失敗周期/總周期數×100%,IVF周期正常受精率=正常受精數/卵母細胞總數×100%,ICSI周期正常受精率=正常受精數/MⅡ卵母細胞數×100%,可用胚胎率=可用胚胎數/正常受精數×100%)和臨床妊娠結局(種植率=著床胚胎數/移植胚胎總數×100%,臨床妊娠率=妊娠周期數/移植周期數×100%,流產率=流產周期數/妊娠周期數×100%,活產率=活產周期數/移植周期數×100%)。

三、統計學分析

結 果

一、患者一般情況及促排卵基礎臨床數據比較

本研究共納入2 419 例患者的臨床資料,統計分析顯示:3組間不孕因素比較均存在顯著性差異(P<0.05);ICSI實驗組患者的年齡、不孕年限、原發不孕占比均顯著高于IVF對照組和IVF實驗組(P<0.05),而卵母細胞成熟率顯著低于IVF對照組和IVF實驗組(P<0.05)(表1)。

表1 患者一般情況及促排卵基礎臨床數據比較[(-±s),n(%)]

注:與IVF對照組比較,*P<0.05;與IVF實驗組比較,#P<0.05

二、異常形態精子對植入前胚胎發育影響的單因素及Logistic多因素分析

組間比較,IVF實驗組受精失敗率顯著高于IVF對照組(P<0.05),ICSI實驗組的受精失敗率為0;ICSI實驗組正常受精率顯著高于IVF對照組和IVF實驗組(P<0.05),而IVF對照組和IVF實驗組組間正常受精率比較無顯著性差異(P>0.05);IVF實驗組可用胚胎率顯著低于IVF對照組、ICSI實驗組(P<0.05),而IVF對照組和ICSI實驗組組間可用胚胎率比較無顯著性差異(P>0.05)(表2)。

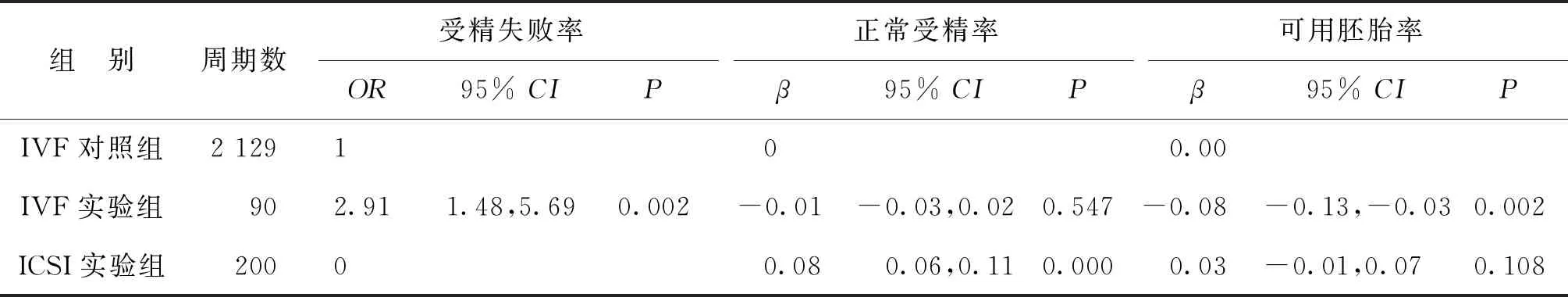

調整不齊的基線資料(女方年齡,男方年齡,不孕年限,原發不孕占比,不孕因素,卵母細胞成熟率),經Logistic多因素分析,結果顯示:IVF實驗組的受精失敗風險顯著高于IVF對照組(P=0.002),可用胚胎率顯著低于IVF對照組(P=0.002);ICSI實驗組的正常受精率顯著高于IVF對照組(P=0.05)(表3)。

三、異常形態精子對妊娠結局影響的單因素及多因素分析

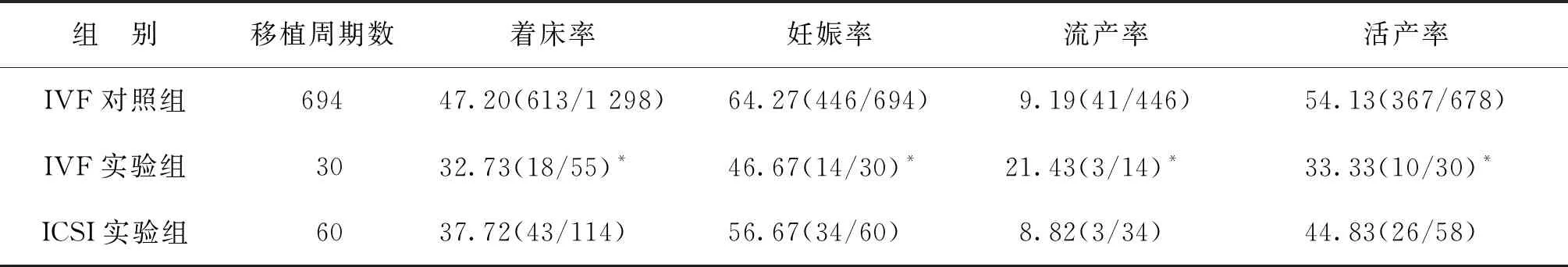

2 419例患者,其中新鮮周期移植784周期,臨床妊娠494周期,共403周期活產,活產失訪18周期。單因素分析結果顯示,IVF對照組與IVF實驗組間的著床率、臨床妊娠率、流產發生率及活產率均有統計學差異(P<0.05);IVF對照組和ICSI實驗組組間妊娠結局指標比較均無顯著性差異(P>0.05)(表4)。

表2 異常形態精子對植入前胚胎發育影響的單因素分析[(-±s),n(%)]

注:與IVF對照組比較,*P<0.05;與IVF實驗組比較,#P<0.05

表3 異常形態精子對植入前胚胎發育影響的Logistic多因素分析

注:OR/β調整變量:女方年齡、男方年齡、不孕年限、原發不孕占比、不孕因素、卵母細胞成熟率

表4 異常形態精子對妊娠結局影響的單因素分析[%]

注:與IVF對照組比較,*P<0.05

調整不齊的基線資料,Logistic回歸分析結果顯示,IVF實驗組的流產發生率顯著高于IVF對照組,活產率顯著低于IVF對照組(P<0.05);著床率采用廣義估計方程GEE方法分析,結果顯示IVF對照組和IVF實驗組組間無顯著性差異(P>0.05)。ICSI實驗組與IVF對照組相比,妊娠結局指標無論單因素分析還是多因素分析均無統計學差異(P>0.05)(表5)。

表5 異常形態精子對妊娠結局影響的Logistic分析

注:妊娠結局指標按分類變量統計分析;*采用廣義估計方程GEE方法分析

討 論

精子形態學是反映男性生育能力的一個重要指標[8]。既往研究認為異常形態精子主要影響受精率和流產率[3,9-12],我們前期研究結果顯示異常形態精子不僅影響IVF周期的受精率,而且和優質胚胎形成率、流產率間存在相關性[5]。本研究進一步探討異常形態精子對IVF周期的受精失敗率、可用胚胎率以及妊娠結局相關指標的影響。另外為了避免臨界值的影響,精子畸形率為97%的患者未納入本研究,本研究以異常形態精子率≥98%(密度梯度離心后,精子活力和濃度正常)的患者為實驗組,異常形態精子率≤96%、且采用短效長方案的患者為對照組,研究異常形態精子對ART結局的影響。

本研究共納入2 419個治療周期,患者一般資料分析發現,與IVF對照組相比,ICSI實驗組中男方年齡較高,有統計學差異(P<0.05)。隨著男性年齡的增長、精子形成過程中組蛋白/魚精蛋白的替換,魚精蛋白PRM1/PRM2的比例發生改變,進而影響精子質量和形態[13-15]。因此,本研究中數據分析時,對年齡、不孕年限、不孕因素和原發不孕占比等不齊的基線資料進行了校正。

異常形態精子對植入前胚胎發育參數影響:Logistic分析結果顯示,IVF周期中,異常形態精子(畸形率≥98%)導致受精失敗(受精率<30%)的風險(OR=2.91)是形態正常組(對照組,畸形率≤96%)的2.91倍,雖然IVF實驗組與對照組受精率無顯著性差異(因為受精失敗的周期進行了RICSI操作),但降低了可用胚胎率。其主要原因可能:(1)異常形態精子在蛋白組學[16-18]和轉錄組學[19]與正常精子存在差異性,且魚精蛋白PRM1/PRM2的比例發生改變[14];(2)精子外致密纖維蛋白基因、中心體相關蛋白基因、鳥氨酸脫羧酶抗酶t等基因被證實與異常形態精子癥的發生有關[20],遺傳學上改變影響精子的形態或功能[21],導致胚胎在8細胞期胚源性基因激活出現異常,影響胚胎正常發育,甚至出現凋亡。然而,如果采用ICSI受精方式,則 RICSI發生率為0,與IVF周期(對照組)相比,正常受精率[β=0.08,95%CI(0.06,0.11),P=0.00]提高8%,可用胚胎率[β=0.03,95%CI(-0.01,0.07),P=0.108]提高3%,其主要原因可能是對于異常形態精子(畸形率≥98%)的患者而言,ICSI操作過程中選擇了形態正常的精子進行顯微受精,獲得了較高的受精率和穩定的可用胚胎率。在IVF周期,因減少了體內受精過程中宮頸粘液、輸卵管等對精子的有效篩選,導致異常形態精子與卵母細胞結合,影響后續受精及胚胎發育[9]。因此,對于異常形態精子(畸形率≥98%)患者,精子形態異常增加了受精失敗的風險,降低了可用胚胎率。采用ICSI受精方式,則選擇了形態正常精子,可以改善種植前胚胎發育參數。

異常形態精子對妊娠結局的影響:IVF實驗組與對照組比較,異常形態精子導致流產率顯著增加(21.43% vs. 9.19%),活產率顯著下降(33.33% vs. 54.13%);而采用ICSI受精方式,則可以獲得與對照組相似的妊娠結局。然而,我們的前期研究結果顯示異常形態精子組行ICSI后流產率增加[10],結果差異的可能原因:(1)后期加強了ICSI操作中對精子形態的篩選,降低了異常形態精子對流產的影響[9,22];(2)本研究中納入/排除標準更嚴格,即促排卵方案均為短效長方案且為首次治療周期,減少了不同促排卵方案中由于促排卵藥物使用量對胚胎著床能力的影響[6,23]。有學者采用Meta分析方法研究異常形態精子與流產發生率的關系,發現精子異常形態是影響流產發生率的主要因素,本研究結果與其一致。然而,異常形態精子(畸形率≥98%)也存在一定的受精能力并使患者配偶獲得妊娠的可能性,因此,對于此類患者,為了降低受精失敗風險并改善臨床結局則可以考慮采用ICSI的授精方式,但必須考慮ICSI技術的安全性。最新研究結果顯示,ICSI出生的孩子基本上安全,但是也有研究顯示ICSI后代在出生體重、先天畸形、染色體異常以及表觀遺傳變化等方面存在安全隱患,但是這些風險可能與父母本身的遺傳相關[24-26]。因此,在安全的前提下,ICSI技術可以規避異常形態精子導致的受精失敗風險,并改善妊娠結局指標。然而,本研究為回顧性研究,具有一定的局限性,雖然對納入人群進行了嚴格限制,但是實驗組人群數目較少,需要更多的研究者提供臨床數據,進而形成更確切的證據。

綜上所述,精子優選后,精子活力和密度正常的患者,若異常形態精子率≥98%,采用ICSI授精方式,可以規避受精失敗的風險,提高正常受精率和可用胚胎率,同時提高妊娠率和活產率并降低流產發生率。