成熟度對優(yōu)良食味水稻南粳9108產(chǎn)量、品質(zhì)的影響

馬中濤 馬會珍 崔文培 付正豪 蔣偉勤 朱盈 魏海燕 張洪程 劉國棟

摘要:為了研究水稻收獲的最佳成熟度,探明不同成熟度稻米之間的產(chǎn)量、品質(zhì)差異及其變化的原因,以南粳9108為材料,設(shè)置5個收獲期,考察相應(yīng)的水稻成熟度,并對可能影響水稻產(chǎn)量、品質(zhì)的因素進行系統(tǒng)性研究。結(jié)果表明,在產(chǎn)量方面,成熟度主要改變了水稻的結(jié)實率和千粒質(zhì)量,當(dāng)成熟度為95.56%時,水稻產(chǎn)量最高;在品質(zhì)方面,隨著成熟度的提高,稻米加工品質(zhì)、外觀品質(zhì)和食味值均得到了有效提升,部分加工品質(zhì)、外觀品質(zhì)在成熟度為93.28%時最佳,但與成熟度為95.56%時相比差異不顯著;稻米的食味值整體上在成熟度為95.56%時最佳,但與成熟度為93.28%時相比差異不顯著;不同成熟度稻米之間的淀粉、蛋白質(zhì)含量差異相對較小,而淀粉糊化特性、蛋白質(zhì)組分的差異較大,可能由于成熟度主要改變了稻米的蛋白質(zhì)組分、淀粉結(jié)構(gòu),從而影響了稻米品質(zhì)。綜合水稻產(chǎn)量與品質(zhì)可知,當(dāng)水稻成熟度為93.28%~95.56%時,為江蘇稻區(qū)南粳9108的最佳收獲期。

關(guān)鍵詞:南粳9108;水稻;成熟度;產(chǎn)量;品質(zhì)

中圖分類號:S511.2+2文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1000-4440(2020)06-1353-08

Abstract:In order to study the optimum maturity of rice during harvest, explore the differences of yield and qualiy among rice with different maturities and reasons for their changes, Nanjing 9108 was used as material, five harvest periods were set up to investigate corresponding maturity of rice and systematically study factors that may affect the yield and quality of rice. The results showed that maturity mainly changed seed setting rate and thousand-seed weight of rice, and the yield was the highest when the maturity was 95.56%. On the aspect of quality, processing quality, appearance and eating quality of rice were effectively improved with the increase of maturity. Some processing quality and appearance quality were the best when the maturity was 93.28%, but the difference was not significant compared with those when the maturity was 95.56%. The eating quality of rice was the best when the maturity was 95.56%, but the difference was not significant compared with that when the maturity was 93.28%. The differences of starch contents and protein contents were relatively less among rice with different maturities, while the differences of starch gelatinization properties and protein components were relatively larger. The reason maybe that the maturity mainly affected the rice quality by changing the protein components and starch structure. According to the yield and quality of rice, when the maturity was 93.28%-95.56%, it was the best harvest time of Nanjing 9108.

Key words:Nanjing 9108;rice;maturity;yield;quality

產(chǎn)量是衡量水稻生產(chǎn)的重要指標(biāo),但是隨著人們生活質(zhì)量的提高,人們對優(yōu)質(zhì)稻米的消費需求量與日俱增,優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)已經(jīng)成為當(dāng)前及今后水稻生產(chǎn)的主攻方向。近年來,隨著優(yōu)質(zhì)稻育種科技的進步,一批以南粳9108為代表的優(yōu)良食味粳稻相繼被培育并在生產(chǎn)上得到大面積應(yīng)用。2019年,南粳9108僅在江蘇省的種植面積就達(dá)到了近4.666 7×105hm2,成為江蘇省種植面積最大的一種優(yōu)良食味粳稻品種[1]。成熟度是指正常黃熟的籽粒數(shù)占總籽粒數(shù)的比例,收獲時期是影響水稻成熟度的關(guān)鍵因素,不同收獲時期的水稻成熟度不一,并且水稻產(chǎn)量及稻米品質(zhì)也均存在較大差異[2-3]。由此可見,研究優(yōu)良食味水稻在不同成熟度下水稻產(chǎn)量、稻米品質(zhì)的差異,從中尋求能夠滿足產(chǎn)量與品質(zhì)協(xié)同的成熟度及其對應(yīng)的收獲期,對于促進水稻優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)具有十分重要的意義。水稻的成熟度與籽粒灌漿的持續(xù)時間密切相關(guān)。已有研究發(fā)現(xiàn),水稻籽粒灌漿受到多因素的影響,由于水稻基因型存在差異,其生育特性、灌漿方式不同[4],灌漿進程、適宜收獲期也有差異。邵小龍等[5-6]研究發(fā)現(xiàn),秈稻與粳稻間的適宜收獲期不同,相對于粳稻,秈稻在抽穗期的干物質(zhì)積累速度較快,灌漿持續(xù)時間較短。秈稻在抽穗后30 d左右甜度高、口感較好,食味品質(zhì)最佳,而粳稻在抽穗后54 d的稻米硬度、膠黏性較低,彈性、黏附性較高,食味品質(zhì)最佳。劉兵等[7]研究發(fā)現(xiàn),不同穗型粳稻品種的適宜收獲期存在差異,大穗型品種普遍存在異步灌漿現(xiàn)象,其弱勢粒灌漿速度較慢,粒質(zhì)量差異較大,所需灌漿時間相對較長[8-9],因而其收獲期相對延長。此外,由于環(huán)境存在差異,灌漿期溫度較高,光照度較強,可以加快籽粒的灌漿速率、縮短灌漿時間[10-11],使收獲期相對縮短。杜志敏等[12]研究發(fā)現(xiàn),寒地粳稻在穗后68 d左右的糙米率、精米率、整精米率較高。成臣等[13]研究則發(fā)現(xiàn),南方粳稻抽穗后50~55 d的加工品質(zhì)較好。綜合前人的研究結(jié)果可知,在不同水稻基因型和不同環(huán)境條件下,其適宜的收獲期不同。目前,關(guān)于江蘇稻區(qū)應(yīng)用面積最廣的優(yōu)質(zhì)食味粳稻品種南粳9108適宜生態(tài)環(huán)境下不同成熟度稻米的產(chǎn)量、品質(zhì)差異及其變化原因尚不明確。為此,本研究以江蘇省主栽優(yōu)質(zhì)食味水稻南粳9108為材料,根據(jù)抽穗至收獲的時間設(shè)置不同的收獲時期,考察其成熟度,研究不同成熟度對稻米產(chǎn)量、品質(zhì)及淀粉、蛋白質(zhì)組分等方面的影響規(guī)律,以期明確優(yōu)質(zhì)食味水稻南粳9108產(chǎn)量與品質(zhì)協(xié)同提升的適宜成熟度,為江蘇省優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)粳稻生產(chǎn)確定最佳收獲時期提供理論參考。

1材料與方法

1.1試驗地點與供試品種

試驗在揚州大學(xué)興化基地進行,以南粳9108為材料,栽培方式為缽苗機插。

1.2試驗設(shè)計

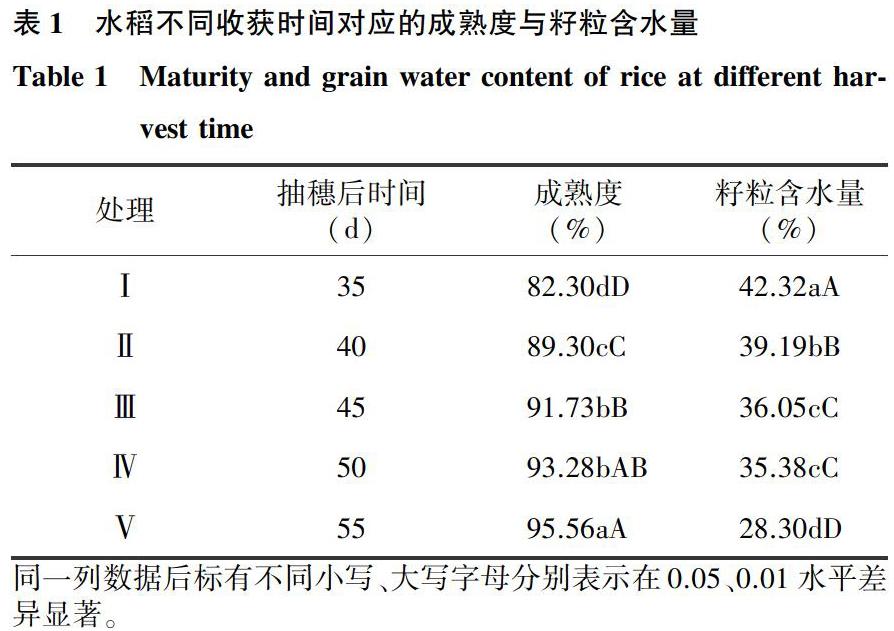

于2019年5月27日播種,2019年6月10日移栽,行距×株距為30 cm×12 cm,每穴4株苗。小區(qū)面積為100 m2,試驗重復(fù)3次。氮肥施用量為270 kg/hm2,基蘗肥、穗肥的施用比例為7∶3,基肥、分蘗肥的施用比例為1∶1,分蘗肥、穗肥分別在移栽后7 d、倒四葉期施用。氮(純N)、磷(P5O2)、鉀(K2O)的比例為2∶1∶2,其中磷肥一次性施用,鉀肥在耕翻前、拔節(jié)期等量施入。田間用水和防護(防病、防蟲、防草害)措施等參照高產(chǎn)栽培方式進行處理。試驗以水稻抽穗至收獲的時間為基準(zhǔn)設(shè)置5個處理,分別為處理Ⅰ(35 d)、處理Ⅱ(40 d)、處理Ⅲ(45 d)、處理Ⅳ(50 d)、處理Ⅴ(55 d),詳見表1。

1.3測定內(nèi)容及方法

1.3.1成熟度及籽粒含水量的測定分別于水稻抽穗后35 d、40 d、45 d、50 d、55 d測定并記錄水稻成熟度和籽粒含水量,取代表田間正常生長狀態(tài)的植株3~5穴(每穴12個分蘗),重復(fù)測定3次。

成熟度即正常黃熟的籽粒數(shù)占總粒數(shù)的比例,計算公式為成熟度=黃熟籽粒數(shù)/總籽粒數(shù)。

籽粒含水量的測定采用烘干稱質(zhì)量法。取若干水稻籽粒,分別稱取鮮質(zhì)量后裝入牛皮紙袋中,在烘箱中于105 ℃殺青15~20 min,然后調(diào)溫至80 ℃并烘至恒質(zhì)量,之后稱量干質(zhì)量。計算公式如下:

1.3.2產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成因素的測定分別于水稻抽穗后35 d、40 d、45 d、50 d、55 d取代表田間正常生長狀態(tài)的植株3~5穴(每穴12個分蘗),測定每穗粒數(shù)、結(jié)實率,重復(fù)3次。分別在水稻抽穗后35 d、40 d、45 d、50 d、55 d實割100~150穴,手工剪穗脫粒,在自然條件下曬干至含水率為14%。之后測定稻谷實際產(chǎn)量、平均千粒質(zhì)量等指標(biāo)。

1.3.3收獲后稻米品質(zhì)及其理化性狀的測定

1.3.3.1稻米品質(zhì)的測定水稻脫粒、曬干(含水量為14%)后,參照GB/T 17891-2017《優(yōu)質(zhì)稻谷》測定稻米的加工品質(zhì)(糙米率、精米率、整精米率)、外觀品質(zhì)(堊白度、堊白粒率、透明度、精米長、精米寬及精米長寬比)、表觀直鏈淀粉含量、蛋白質(zhì)含量、膠稠度等。采用Super3型RVA(快速黏度分析儀,產(chǎn)自澳大利亞NewportScientific公司)測定淀粉譜的黏滯特性,用TWC軟件進行分析。用差式溫度掃描儀(DSC)(METZSCH,200-F3)測定淀粉的糊化特性,并用配套軟件進行分析。

1.3.3.2稻米食味品質(zhì)的測定用食味儀(STA/A,產(chǎn)自日本佐竹公司)測定米飯的食味值、平衡性、黏度、硬度等指標(biāo)。取30 g精米,加入40 g水,靜置30 min后上鍋蒸煮,30 min后關(guān)閉電源燜10 min,然后在風(fēng)箱中風(fēng)干20 min,取出后靜置1.5 h,用米飯食味計測定相關(guān)指標(biāo)。

1.3.3.3稻米質(zhì)構(gòu)特性的測定用質(zhì)構(gòu)儀(產(chǎn)自英國Stable Micro Systems公司)測定蒸煮后稻米的質(zhì)構(gòu)特性(硬度、彈性、黏性、平衡性等)。

1.4數(shù)據(jù)處理

用Excel統(tǒng)計數(shù)據(jù),用SPSS軟件進行數(shù)據(jù)分析。

2結(jié)果與分析

2.1不同成熟度水稻產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的差異

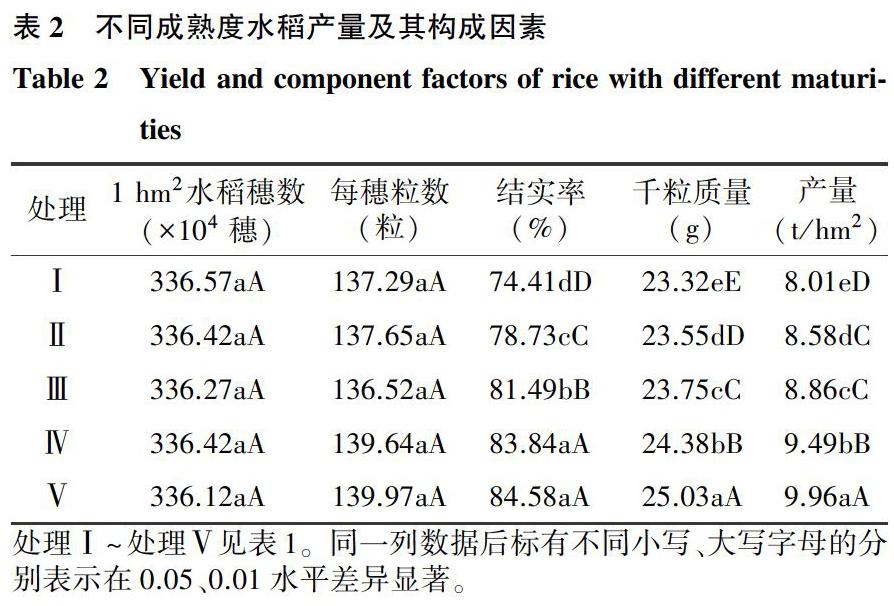

由表2可以看出,不同成熟度水稻之間的產(chǎn)量及其構(gòu)成因素表現(xiàn)出明顯差異。隨著水稻成熟度的增大,稻米產(chǎn)量表現(xiàn)出逐漸增加的趨勢,處理Ⅴ的產(chǎn)量最高,分別較處理Ⅰ、處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅳ增加了24.23%、16.04%、12.12%、4.99%。在產(chǎn)量構(gòu)成因素上,不同成熟度水稻之間的1 hm2水稻穗數(shù)、每穗粒數(shù)無顯著差異。結(jié)實率隨著水稻成熟度的增大而提高,在前期變化較大,處理Ⅰ、處理Ⅱ、處理Ⅲ之間均存在極顯著差異(P<0.01),隨后水稻結(jié)實率穩(wěn)步提高,在處理Ⅳ和處理Ⅴ之間無顯著差異,與處理Ⅰ、處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅳ相比,處理Ⅴ的結(jié)實率分別提高了13.67%、7.43%、3.79%、0.88%。千粒質(zhì)量隨著水稻成熟度的增大而逐漸升高,且不同處理之間均存在極顯著差異(P<0.01),與處理Ⅰ、處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅳ相比,處理Ⅴ的千粒質(zhì)量分別提高了7.33%、6.28%、5.39%、2.67%。

2.2不同成熟度稻米加工品質(zhì)的差異

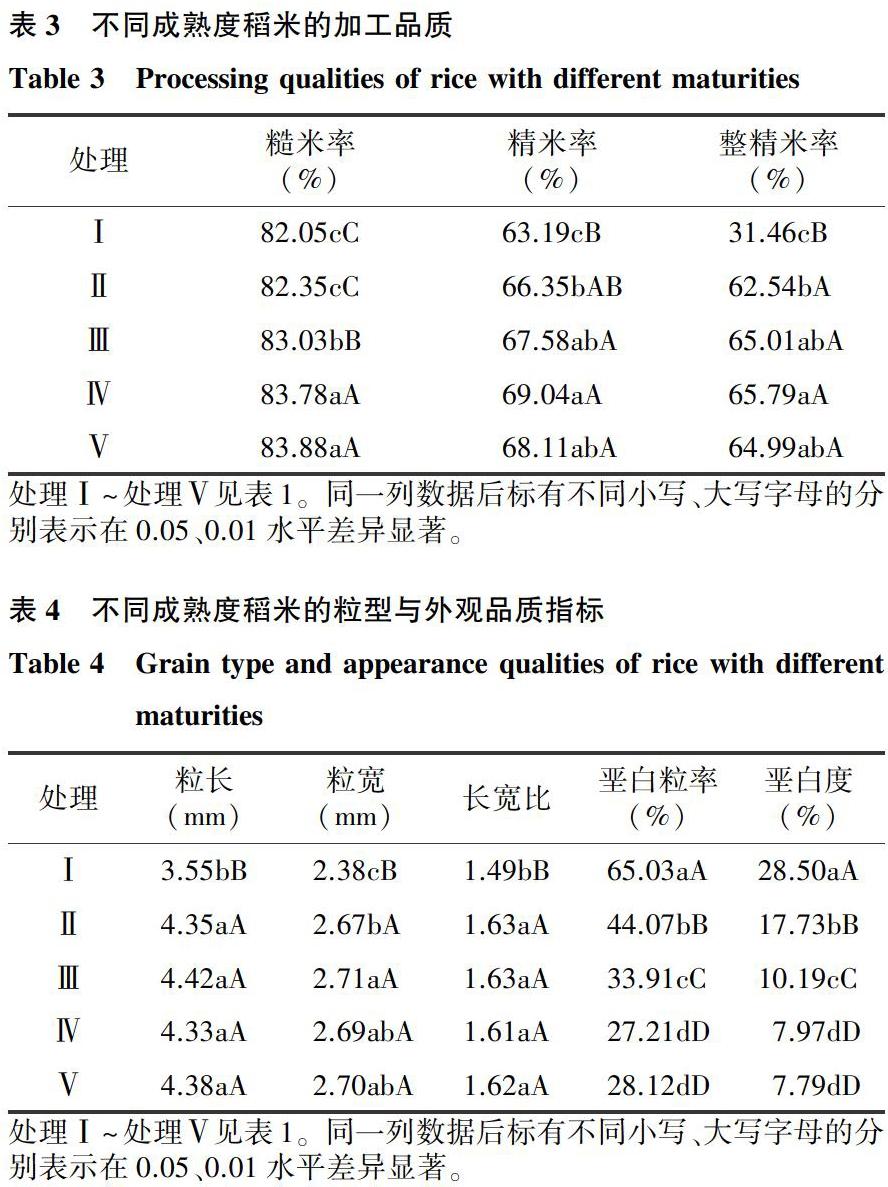

由表3可以看出,隨著水稻成熟度的提升,稻米糙米率、精米率、整精米率等加工品質(zhì)整體上得到了明顯改善,處理Ⅰ~處理Ⅳ的糙米率、精米率、整精米率均逐漸提高,處理Ⅴ的精米率、整精米率略有下降,但是與處理Ⅳ之間的差異不顯著。

2.3不同成熟度稻米粒型與外觀品質(zhì)的差異

由表4可以看出,隨著水稻成熟度上升,稻米粒長、粒寬、長寬比均表現(xiàn)出先逐漸增大而后穩(wěn)定的趨勢,其中粒長達(dá)到穩(wěn)定的時間較粒寬早,在成熟度相對較低的處理Ⅰ、處理Ⅱ間,粒長、粒寬、長寬比均呈顯著差異(P<0.05)。稻米堊白粒率隨水稻成熟度的提高先下降后略有上升,處理Ⅳ最低,但處理Ⅳ與處理Ⅴ之間的差異不顯著,處理Ⅳ分別較處理Ⅰ、處理Ⅱ、處理Ⅲ降低了58.16%、38.26%、19.76%。稻米堊白度隨著水稻成熟度的上升而逐漸下降,處理Ⅴ最低,分別較處理Ⅰ、處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅳ降低了72.67%、56.06%、23.55%、2.26%。

2.4不同成熟度稻米蛋白質(zhì)及其組分含量的差異

由表5可以看出,稻米的總蛋白質(zhì)含量隨著成熟度的上升而逐漸降低,與處理Ⅰ相比,處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅳ、處理Ⅴ的總蛋白質(zhì)含量分別降低了2.66%、7.16%、8.78%、11.09%。處理Ⅰ~處理Ⅲ的稻米清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白、谷蛋白等4種蛋白質(zhì)含量均隨著稻米成熟度的上升而下降,球蛋白、谷蛋白含量在部分處理間有顯著差異(P<0.05),處理Ⅳ的4種蛋白質(zhì)含量的變化趨勢發(fā)生變化,其中清蛋白含量繼續(xù)下降,處理Ⅳ與處理Ⅴ間差異顯著,谷蛋白含量的變化趨勢與清蛋白含量的變化趨勢相反,這2種蛋白質(zhì)含量在處理Ⅲ與處理Ⅳ間的差異均不顯著,球蛋白、醇溶蛋白含量的變化趨勢相同,均隨著稻米成熟度的提高先下降后上升再下降,在部分處理間存在極顯著或顯著差異。

食味品質(zhì)指標(biāo)包括米飯的外觀、氣味、硬度、黏度等,其受淀粉與蛋白質(zhì)綜合效應(yīng)的影響[22-24]。一般認(rèn)為,直鏈淀粉、蛋白質(zhì)會阻礙淀粉粒吸水、膨脹及糊化,與食味呈負(fù)相關(guān),而支鏈淀粉與其相反[25-26]。但近年來的研究發(fā)現(xiàn),長直鏈淀粉是直鏈淀粉限制淀粉膨脹的主要因素,其能夠參與更多的團簇并與支鏈淀粉結(jié)合,維持淀粉顆粒的完整性,降低峰值黏度和崩解值[27]。支鏈淀粉中的長鏈易形成雙螺旋結(jié)構(gòu)或與脂、蛋白質(zhì)等形成復(fù)合物,從而增強分子間的作用力,增加糊化溫度,使淀粉溶脹力和水溶性下降,使起始糊化溫度(To)、峰值溫度(Tp)、最終糊化溫度(Tc)升高,使峰值黏度和崩解值降低;而支鏈淀粉中的短鏈不能最大程度地堆積到晶體片層中去,晶體化順序較差,表現(xiàn)與長鏈相反[28-31]。稻米胚乳蛋白質(zhì)中主要是醇溶蛋白質(zhì)和谷蛋白[32],它們會阻礙淀粉網(wǎng)眼狀結(jié)構(gòu)的發(fā)展[33],從而影響淀粉對水分的吸收,導(dǎo)致淀粉糊化膨脹不完全[34]、峰值黏度和崩解值下降[35],因此醇溶蛋白、谷蛋白含量與稻米食味呈負(fù)相關(guān)[36-37],其中又以醇溶蛋白的負(fù)效應(yīng)最大。本研究結(jié)果表明,隨著稻米成熟度的上升(82.30%~91.73%),表觀直鏈淀粉含量略有上升,總蛋白質(zhì)、醇溶蛋白和谷蛋白含量下降,淀粉的理化特性得到改善,峰值黏度、崩解值、黏度、彈性上升,稻米的食味提高。當(dāng)?shù)久壮墒於葹?3.28%時,表觀直鏈淀粉、總蛋白質(zhì)、谷蛋白含量趨于穩(wěn)定,而醇溶蛋白含量顯著上升,To、Tp、Tc顯著下降;當(dāng)?shù)久壮墒於葹?5.56%時,醇溶蛋白含量顯著下降,而To、Tp、Tc顯著上升,但稻米的食味值上升。從本研究結(jié)果可以看出,成熟度可能主要影響了淀粉結(jié)構(gòu)和蛋白質(zhì)組分,并且在稻米達(dá)到一定成熟度(93.28%)之前,可能受淀粉結(jié)構(gòu)的影響較大,之后受蛋白質(zhì)組分含量(主要是醇溶蛋白)的影響較大,因而稻米的食味品質(zhì)得到了提升。

4結(jié)論

綜上所述,稻米的成熟度過高或過低會降低水稻的產(chǎn)量和品質(zhì),不適宜進行收獲。本研究結(jié)果表明,在產(chǎn)量方面,成熟度主要影響水稻的結(jié)實率、千粒質(zhì)量。隨著水稻成熟度的上升,水稻的結(jié)實率、千粒質(zhì)量顯著增加,并且當(dāng)水稻成熟度為95.56%時達(dá)到最高值。在加工品質(zhì)和外觀品質(zhì)方面,隨著水稻成熟度的上升,稻米糙米率、精米率和整精米率整體上逐漸升高,堊白度、堊白粒率逐漸降低,當(dāng)水稻成熟度為93.28%時,稻米的部分外觀品質(zhì)和加工品質(zhì)最佳,但與成熟度為95.56%時相比差異不顯著。在食味品質(zhì)方面,隨著稻米成熟度的上升,稻米黏度和彈性整體上升,食味值顯著提高,在稻米成熟度為95.56%時部分?jǐn)?shù)值最大。關(guān)于稻米食味品質(zhì)改變的原因,本研究發(fā)現(xiàn),不同成熟度稻米之間表觀直鏈淀粉含量的差異較小,蛋白質(zhì)及其組分差異較大,可見成熟度可能主要通過改變淀粉結(jié)構(gòu)和蛋白質(zhì)組分來影響稻米的食味品質(zhì)。綜合水稻產(chǎn)量和稻米品質(zhì)來看,水稻成熟度為93.28%~95.56%(穗后50~55 d)時為江蘇稻區(qū)優(yōu)良食味粳稻品種南粳9108的最佳收獲期。

參考文獻:

[1]鄒建峰. “國內(nèi)最好吃的大米”是怎樣育成的[N].新華日報, 2020-01-20(10).

[2]王麗妍,楊成林. 不同收獲期對寒地水稻產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].北方水稻,2018,48(2):4-6,11.

[3]蕭長亮,王安東,王士強,等. 不同收獲期對寒地水稻產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].黑龍江農(nóng)業(yè)科學(xué),2018,2(12):7-10.

[4]朱慶森,曹顯祖,駱亦其. 水稻籽粒灌漿的生長分析[J].作物學(xué)報,1988,14(3):182-192.

[5]邵小龍,時小轉(zhuǎn),周立鳴. 不同收獲期粳稻品質(zhì)的變化[J].食品工業(yè)科技,2018,39(12):11-15,20.

[6]徐興鳳,鐘業(yè)俊,夏文,等. 不同采收期秈米外觀與米飯食味品質(zhì)的相關(guān)性分析[J].食品科學(xué),2013,34(23):147-150.

[7]劉兵,汪楠,邵小龍,等. 不同收獲期對兩種粳稻綜合品質(zhì)的影響分析[J].食品科學(xué),2017, 38 (19):107-115.

[8]楊建昌. 水稻弱勢粒灌漿機理與調(diào)控途徑[J].作物學(xué)報,2010,36(12):2011-2019.

[9]蔣琪,王強盛,田曉雅,等. 不同大穗型水稻強弱勢粒灌漿特性及其氮素效應(yīng)[C]//中國作物學(xué)會. 2014年中國作物學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文集. 南京:中國作物學(xué)會,2014:132.

[10]竇志. 灌漿期開放式增溫對水稻籽粒灌漿和品質(zhì)的影響及氮素粒肥的調(diào)控效應(yīng)[D].南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2017.

[11]WANG L, DENG F, REN W J. Shading tolerance in rice is related to better light harvesting and use efficiency and grain filling rate during grain filling period[J]. Field Crops Research, 2015, 180: 54-62.

[12]杜志敏,楊宇塵,夏原野,等. 收獲期對北方雜交粳稻和常規(guī)粳稻品質(zhì)的影響[J].作物雜志,2018(1):147-151.

[13]成臣,雷凱,王盛亮,等. 不同斷水及收獲期對南方優(yōu)質(zhì)晚粳稻產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].作物研究,2020, 34(1): 1-7.

[14]張會杰,翟榮榮,葉勝海,等. 水稻穗發(fā)芽及其調(diào)控機制研究進展[J].分子植物育種,2018,16(12):4106-4111.

[15]ZHANG C Q, ZHOU L H, LU Y, et al. Changes in the physicochemical properties and starch structures of rice grains upon pre-harvest sprouting[J]. Carbohydrate Polymers,2020,234:115893.

[16]郭文善,王蔚華,朱新開,等.? 小麥籽粒胚乳細(xì)胞發(fā)育規(guī)律及其調(diào)控[C]// 中國作物學(xué)會. 全國青年作物栽培,作物生理學(xué)術(shù)討論會. 北京:中國作物學(xué)會,2003.

[17]李棟梁,李小剛,顧蘊潔,等. 不同類型水稻品種胚乳發(fā)育的研究[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2014,47(19):3757-3768.

[18]徐正進,陳溫福,馬殿榮,等. 稻谷粒形與稻米主要品質(zhì)性狀的關(guān)系[J].作物學(xué)報,2004,30(9):894-900.

[19]肖丹丹,李軍,鄧先亮,等. 不同品種稻米品質(zhì)形成對鹽脅迫的響應(yīng)[J].核農(nóng)學(xué)報,2020,34(8):1840-1847.

[20]楊福,宋惠,崔喜艷,等. 不同堊白度粳稻胚乳淀粉體發(fā)育的掃描電鏡觀察[J].作物學(xué)報,2004,30(4):406-408,410.

[21]ZHANG L, ZHAO L L, ZHANG J, et al. Relationships between transparency, amylose content, starch cavity, and moisture of brown rice kernels[J]. Journal of Cereal Science,2019,90:102854.

[22]于梅梅,陶權(quán)丹,華杰,等. 香軟米水稻的研究進展[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(10):11-15.

[23]秦鋼,夏秀忠,粟學(xué)俊,等. 重組自交系稻米品質(zhì)性狀的相關(guān)性分析及QTL定位[J].南方農(nóng)業(yè)學(xué)報,2019,50(4):703-709.

[24]陳濤,張亞東,趙慶勇,等.優(yōu)良食味抗病高產(chǎn)晚粳稻新品種南粳3908的選育和栽培技術(shù)[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(19):72-74.

[25]楊文鈺,屠乃美. 作物栽培學(xué)各論:南方本[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2011:31-32.

[26]盧毅,路興花,張青峰,等. 稻米直鏈淀粉與米飯物性及食味品質(zhì)的關(guān)聯(lián)特征研究[J].食品科技,2018,43(10):219-223.

[27]TAO K Y, LI C, YU W W, et al. How amylose molecular fine structure of rice starch affects functional properties[J]. Carbohydrate Polymers, 2019, 204:24-31.

[28]LI H Y, PRAKASH S, NICHOLSON T M, et al. The importance of amylose and amylopectin fine structure for textural properties of cooked rice grains[J]. Food Chemistry,2016,196:702-791.

[29]HE X P, ZHU C L, LIU L L, et al. Difference of amylopectin structure among rice varieties differing in grain quality and its correlations with starch physicochemical properties[J]. Acta Agronomica Sinica,2010, 36(2):702-711.

[30]范名宇,王曉菁,王旭虹,等. 稻米支鏈淀粉結(jié)構(gòu)的研究進展[J].中國水稻科學(xué),2017,31(2):124-132.

[31]周慧穎,彭小松,歐陽林娟,等. 支鏈淀粉結(jié)構(gòu)對稻米淀粉糊化特性的影響[J].中國糧油學(xué)報,2018,33(8):25-30,36.

[32]VILLAREAL C P, JULIANO B O. Waxy gene factor and residual protein of rice starch granules[J]. Starch, 1986, 38:118-123.

[33]BAXTER G, BLANCHARD C, ZHAO J. Effects of prolamin on the textural and pasting properties of rice flour and starch[J]. Journal of Cereal Science, 2004, 40(3): 205-211.

[34]謝新華,李曉方,肖昕,等. 醇溶蛋白對大米淀粉粘滯性和質(zhì)構(gòu)性的影響[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2007(9):196-198,191.

[35]張欣,施利利,丁得亮,等. 稻米蛋白質(zhì)相關(guān)性狀與RVA特征譜及食味品質(zhì)的關(guān)系[J].食品科技,2014,39(10):188-191.

[36]吳洪凱,劉世家,江玲,等. 稻米蛋白組分及總蛋白含量與淀粉RVA譜特征值的關(guān)系[J].中國水稻科學(xué),2009,23(4):421-426.

[37]陳鳳蓮,賀殷媛,管哲賢,等. 基于組成成分和米飯質(zhì)構(gòu)性狀的東北粳稻聚類分析[J].中國糧油學(xué)報,2020,35(7):1-7.

(責(zé)任編輯:徐艷)