胃體癌前病變ESD 術后護理價值分析

李潔 李歡 錢丹霞 邢玉芳(通訊作者)

(南京市第一醫院 江蘇 南京 210000)

胃癌是常見的惡性腫瘤疾病,死亡率較高,嚴重威脅人類的生命安全。胃癌前期病變的標志為胃黏膜異型增生或腸上皮化生,為此盡早發現胃體癌前病變,及時選擇治療措施干預,對于緩解病情,挽救生命安全有著積極的意義[1]。內鏡下黏膜剝離術(ESD)治療胃體癌前病變逐漸受到了臨床的重視,經ESD治療可取得不錯的效果,但手術并發癥可能會延長住院時間,增加醫療費用,從而導致患者不滿意[2]。為此,針對胃體癌前病變ESD 手術患者,應做好護理干預,本文就其術后護理干預措施及護理價值進行了探究,現就收治的80例患者分組研究,報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院2017 年2 月—2020 年2 月收治的胃體癌前病變行ESD 術的患者80 例進行研究,利用電腦隨機數法分為觀察組與對照組,每組40 例。納入標準:有完整臨床資料,確診滿足胃體癌前病變診斷標準,簽署知情同意書,有ESD 手術指征。排除標準:依從性差,妊娠期或哺乳期,精神異常或意識障礙,嚴重心肝腎病變,或其他惡性腫瘤患者。本研究通過我院醫學倫理委員會批準。對照組:男性24 例、女性16 例;年齡30 ~68 歲,均值(54.8±2.5)歲;入院至手術時間12~60h,均值(34.8±4.2)h。觀察組:男性25例、女性15例;年齡32~66歲,均值(54.4±2.7)歲;入院至手術時間10 ~64h,均值(34.4±4.6)h。兩組患者性別、年齡、入院至手術時間比較無明顯差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 予以常規護理干預,嚴密監測患者的病情變化,做好并發癥的常規預防干預等。

1.2.2 觀察組 予以術后綜合護理干預,具體如下:①蘇醒護理。術后患者需吸氧支持,待其意識清醒后告知手術結果,減少擔憂與恐懼。同時,認真監測患者的生命體征與神志,觀察有無嘔吐、心慌、口干、出冷汗等癥狀,并嚴密監測肢體溫度與濕度。術后,叮囑患者絕對臥床休息3 ~5d,切勿低位蹲踞動作,盡量促進傷口的愈合。護理人員確定無活動性出血后,鼓勵患者積極下床活動,活動期間,家屬或護理人員做好陪同,有效控制活動量,以耐受、不疲勞為宜,有任何異常及時停止,并上報醫師。②胃腸減壓護理。胃腸減壓時,詳細解釋注意事項及其治療效果,盡量促進他們配合治療,同時固定好胃管,維持良好的負壓吸引。護理人員嚴密觀察減壓管引流液的顏色與性質。若發現為鮮紅色,或引流液速度增加,則進一步確認有無大出血,確認后及時處理。③并發癥護理。為了減少術后焦慮、抑郁等負面情緒發生,需解釋并發癥相關知識,盡量提高他們的自我護理能力和依從性。返回病房后,密切觀察生命體征變化,觀察有無腹痛、大出血癥狀。告知出血、穿孔、腹痛等并發癥的癥狀及處理措施。對于手術出血,按照醫囑,第一時間予以止血劑、生長抑素等治療,出血若比較嚴重,則內鏡下電凝止血。術后腹痛,密切觀察疼痛部位、性質、持續時間,將腹痛告知醫師,根據醫囑予以鎮痛、止痛藥物處理。手術期間疑似穿孔患者,及時實施腹部X 線檢查,確定穿孔,協助醫師通過內鏡將胃腔氣體液體吸出,再充分利用鈦夾封閉穿孔,叮囑患者術后2~3d禁食、禁飲。此外,對于有咽喉不適或疼痛患者,術后1 ~4d 可能出現這些癥狀,癥狀輕微可無需處理,一般2d 左右會消失,若癥狀較重,則選擇草珊瑚含片處理,盡量緩解癥狀。④生活護理。臥床期間,積極做好患者的口腔護理,協助他們翻身,鼓勵活動四肢。護理人員或家屬協助患者完成排便,并維持被褥的清潔。有便秘時,叮囑患者減少用力排便,可通過清潔灌腸與開塞露等處理,避免用力排便誘發術后出血。出院后,叮囑患者1 個月切勿參與重體力勞動,養成良好的生活習慣,飲食規律,少食多餐,促進術后大便暢通。若有必要,可服用緩瀉通便藥物處理。此外,叮囑患者術后1 個月禁止劇烈運動,維持良好的心態,有任何不適回院檢查,促使他們盡快恢復健康。

1.3 觀察指標

比較兩組住院時間、住院費用、并發癥及護理滿意率。

1.4 評價標準

護理滿意率通過院內自制的問卷調查,問卷0 ~100 分,分為非常滿意(90分以上)與一般滿意(70~90分)及不滿意(不足70 分),滿意率=非常滿意率+一般滿意率。

1.5 統計學分析

選擇SPSS23.0 軟件對本研究數據統計學分析,計數資料用百分率(%)表示,行χ2檢驗,而計量資料用均數(±s)表示,行t檢驗,P<0.05 為組間差異顯著,有統計學意義。

2.結果

2.1 兩組患者住院時間、住院費用比較

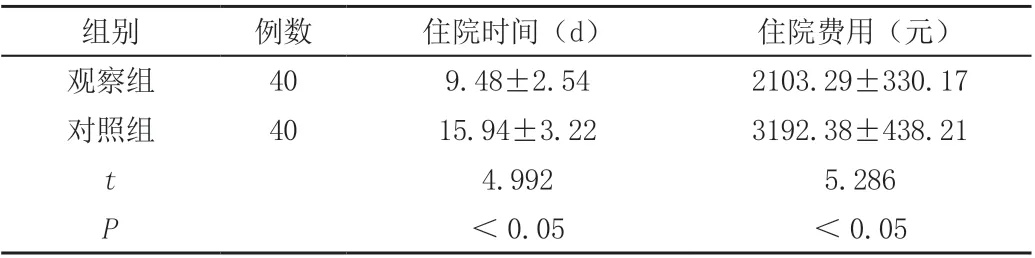

觀察組住院時間更短、住院費用更少,與對照組差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者住院時間、住院費用對比(±s)

表1 兩組患者住院時間、住院費用對比(±s)

組別 例數 住院時間(d) 住院費用(元)觀察組 40 9.48±2.54 2103.29±330.17對照組 40 15.94±3.22 3192.38±438.21 t 4.992 5.286 P<0.05 <0.05

2.2 兩組并發癥比較

觀察組發生1 例出血、1 例腹痛,并發癥率為5.00%,對照組發生4 例出血、2 例穿孔、3 例腹痛,并發癥率為22.50%,觀察組并發癥率明顯低于對照組(χ2=5.228,P<0.05)。

2.3 兩組護理滿意率比較

觀察組護理滿意率明顯高于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組護理滿意率對比[n(%)]

3.討論

胃體癌前病變作為胃癌先兆病變,盡早發現病情,確診后積極治療,可避免進展出胃癌,從而保障患者的生命安全,提高生活質量[3]。ESD 術在胃體癌前病變中逐漸成熟開展起來,這種手術前身為內鏡下黏膜切除,隨著醫學進步與發展,ESD 術已經成為胃部癌前病變相對可靠的手段[4]。ESD 可有效切除病灶,術后預后良好,價格低廉,不會帶來嚴重的經濟壓力與負擔。不過,ESD 術后發生出血、穿孔、腹痛的機率較高,并發癥的增多在一定程度上會延長住院時間,進而增加住院費用,使得一些患者并不滿意,這就需要選擇有效的護理干預措施處理[5]。

本次就收治的80 例ESD 治療的胃體癌前病變患者分組研究,對照組用常規護理,觀察組用術后綜合護理干預,發現觀察組住院時間更短、住院費用更少、并發癥率更低、護理滿意率更高,與對照組比較差異均有統計學意義(P<0.05)。常規護理干預盡管已有多年歷史,但其應用效果并不理想,為此需不斷改進護理模式,才能適應新時代的發展。綜合護理干預是在醫學發展上逐步形成的新型護理模式,可為患者提供全面、優質的護理,術后通過蘇醒護理、胃腸減壓護理、并發癥護理、生活護理等措施,使得患者術后護理需求都能得到滿足,預防并發癥發生,縮短住院時間,促進更好地康復[6-7]。同時,綜合護理干預可進一步增強護患關系,促進患者更好地配合護理人員完成護理服務,從而提高依從性。

綜上所述,胃體癌前病變行ESD 術患者,術后予以綜合護理干預,相比常規護理,可進一步縮短住院時間,減少并發癥發生與住院費用,提高護理滿意率,值得應用。