改良踝關節后外側入路聯合內側復位固定治療三踝骨折臨床效果分析

王明輝

(中國中航集團三0 二醫院骨科 貴州 安順 563000)

三踝骨折在臨床中較為常見,是指內踝、外踝以及后踝同時出現骨折或骨裂,屬于一種較為嚴重的關節損傷,會對踝關節功能造成嚴重影響[1]。為探尋更加理想的治療方案,我科在2015--2018 年對部分患者采用改良踝關節后外側入路聯合內側復位固定療法,效果較令人滿意,現研究過程及治療結果作如下匯報:

1.資料及方法

1.1 一般資料

將2015 年1 月-2018 年12 月在我科接受手術治療的三踝骨折患者納入研究小組,共計96 例,入院后均經影像學檢查結果被確診。其中男性患者55 例,女性患者41 例;年齡分布在18 ~75 歲范圍內,中位值為(46.5±5.5)歲;Lauge Hansen分型:旋前-外展型8 例,旋前-外旋型47 例,旋后外旋型42 例。采用隨機數字表法將患者分為兩組,即實驗組(n=48)與參照組(n=48),對兩組患者的資料數據進行統計學分析得出P>0.05,具有研究可比性。

以上已將開放或病理性骨折患者、伴有Pilon 骨折患者、伴有嚴重內科疾病者、不配合研究者剔除研究小組。

1.2 方法

實驗組:本組患者予以改良關節后外側入路聯合內側復位固定術治療方案,協助患者取仰臥位,患側肩部及臀部墊高,患肢墊高并內旋,麻醉后,打止血帶,后外側切口長約15cm,近端繞至腓骨,后踝水平經跟腱與外踝之間的中點,遠端為弧形切口繞至外踝尖,逐層切開皮膚及皮下組織,近端保護腓淺神經,切口遠端于外踝骨膜下向前方剝離,將皮瓣向前方牽開顯露外踝,對外踝復位鋼板固定,內踝取后內側切口長約4cm,顯露外踝后進行復位及螺釘固定,對后踝,于后外側切口在拇長屈肌與腓骨長肌的間隙予以解剖,充分顯露后踝,直視下復位滿意之后使用直徑為3.5mm 的螺釘1 ~2 枚進行內固定,沖洗術區,后外側切口留置負壓引流管,最后予以縫合處理,術后48 ~72 小時拔出引流管,術后予以常規抗感染治療,術后第1、2、3、6、12 月復查,術后1 月部分負重,3 月后完全負重。

參照組:行連續硬膜外麻醉后,取仰臥位,常規消毒鋪巾,打止血帶,外踝骨折作外側縱形切口,以解剖鋼板固定; 內踝骨折作前側弧形或后側弧形切口,以拉力螺 釘固定;后踝骨折行間接復位,作前側小切口,置入拉力螺釘 固定。

1.3 療效評定標準[2]

術后,為患者行X 線復查,采用Maryland 足功能評分量表對患者的踝關節功能進行評估,滿分為100 分。評估分數為90~100 分者為優,評分為75 ~89 分者為良,50 ~74 分者為中,不足50 分者為差。

治療優良率=(優例數+良例數)/總例數×100%。

1.4 評價指標

①手術時間;②術中出血量;③骨折愈合時間。

1.5 數據統計

數據采用SPSS20.0 統計軟件進行統計分析,計數資料采用率(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(±s)表示,進行t檢驗,P<0.05 為差異具有統計學意義。

2.結果

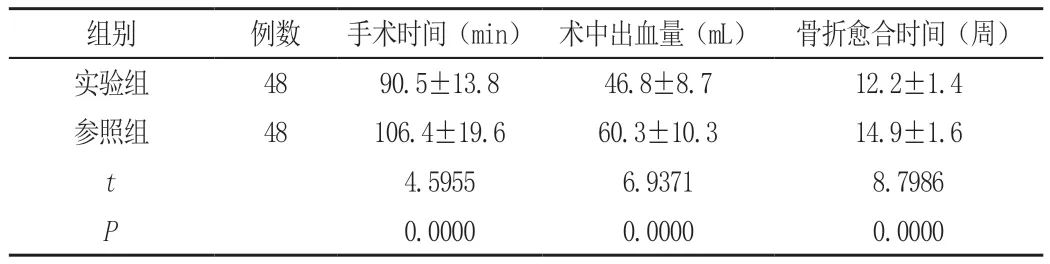

2.1 兩組患者手術指標對比

實驗組患者的手術時間、術中出血量均少于參照組,骨折愈合時間對比參照組短,統計學驗證結果為P<0.05,見表1。

表1 兩組患者手術指標對比(±s)

表1 兩組患者手術指標對比(±s)

組別 例數 手術時間(min) 術中出血量(mL) 骨折愈合時間(周)實驗組 48 90.5±13.8 46.8±8.7 12.2±1.4參照組 48 106.4±19.6 60.3±10.3 14.9±1.6 t 4.5955 6.9371 8.7986 P 0.0000 0.0000 0.0000

2.2 兩組患者治療優良率對比

實驗組患者的治療優良率為91.67%,顯著高于參照組的68.75%,統計學驗證結果為P<0.05,見表2。

表2 兩組患者治療優良率對比(例)

3.討論

三踝骨折為關節內骨折,以手術治療為主[3],后踝骨折為后方橫韌帶、下脛腓后韌帶等牽拉導致脛骨后結節骨折,骨折塊位于后外側,傳統入路對后踝間接復位,難以達到解剖復位,改良的后外側入路,顯露充分,直視下操作,直視下對骨折行進解剖復位及螺釘的置入,減少了創傷性關節炎的發生,該手術方案不僅可以簡化手術過程,減少透視次數,此次研究結果顯示,實驗組患者的手術時間、術中出血量均少于參照組,實驗組的治療效果優良率高于參照組,兩組數據對比P<0.05,這一結果也充分凸顯出了改良式手術方案的有效性及優勢。

改良的后外側切口較外側切口,對后踝的顯露直觀,減少了后方軟組織的牽拉,降低了術后感染皮緣壞死等并發癥,另外,后外側入路對外踝鋼板覆蓋良好,避免了切口下方外踝鋼板的外露,減少了切口并發癥。

綜上所述,三踝骨折患者采用改良踝關節后外側聯合內側入路復位固定,對后踝顯露良好,便于后踝的解剖復位及固定,并發癥少,值得臨床應用。