腸梗阻導管聯合腹腔鏡手術治療急性粘連性腸梗阻的療效分析

李國明

腸梗阻是外科常見的急腹癥之一,而外科手術造成的粘連性腸梗阻所占比例有逐漸上升趨勢。盡管普外科醫生一直努力想辦法減少和避免腹部手術術后腹腔粘連[1,2],但是結果常不讓人滿意。粘連性腸梗阻經保守治療不成功或反復發作均需考慮手術治療,如何盡可能地提高療效,減少創傷和并發癥是臨床關心的問題。腹腔鏡手術及腸梗阻導管均是臨床常用的治療腸梗阻的有效手段,本文試圖通過前瞻性的隨機對照研究,驗證腸梗阻導管聯合腹腔鏡手術治療非絞窄性的急性粘連性腸梗阻的效果。

1 資料與方法

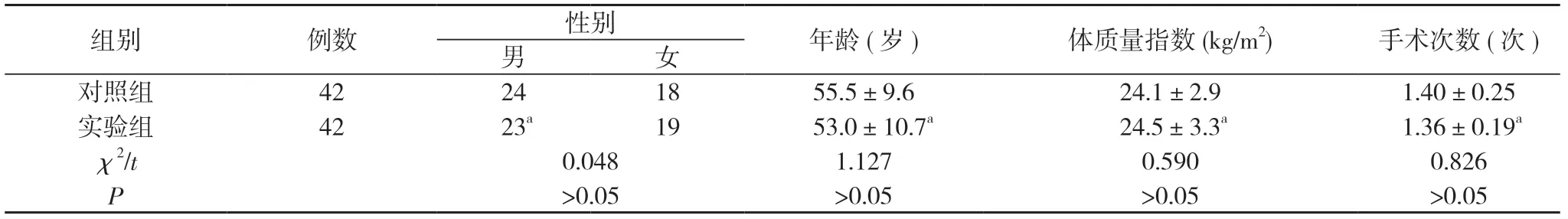

1.1 一般資料 選取遼寧省朝陽市中心醫院普通外科2013 年10 月1 日~2018 年7 月30 日收治的84 例急性粘連性腸梗阻患者,納入標準:①腸梗阻診斷明確,有外科手術史,不考慮因腫瘤因素導致;②無腹膜炎體征,不考慮腸絞窄;③年滿18 歲,無重大并存病,如轉移瘤、精神類疾病等。排除標準:①非粘連性腸梗阻;②有腸壞死或腹腔腫瘤存在;③患者不同意參加該實驗,未簽署實驗同意告知書。根據治療方式的不同將患者分為對照組與實驗組,各42 例。兩組患者性別、年齡、體質量指數等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本研究已通過市倫理委員會審批并備案。

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

注:與對照組比較,aP>0.05

1.2 方法

1.2.1 手術器械 采用日本CLINY 經鼻型硅橡膠腸梗阻導管,庫利艾特公司生產;德國狼牌腹腔鏡系統;美國強生Ethicon HAR36 超聲刀頭,美國強生超聲刀主機。

1.2.2 治療方法

1.2.2.1 實驗組 首先請消化內鏡室會診,將腸梗阻導管經鼻插入胃。在經口胃鏡的指引下,將腸梗阻導管引入十二指腸降段及空腸上段,盡可能送達遠端,當導管前端超過十二指腸降部后,向前氣囊注入15~20 ml 水,拔出導絲。固定導管,末端接負壓。余治療參照腸梗阻,注意每日沖洗導管,防止管道堵塞。在留置期間,每日邊吸引邊向遠端前行,直至腸梗阻的狹窄部位。每日觀察患者腹部體征、患者自覺癥狀、胃腸減壓引流量和顏色。每日或者隔日查腹部立位片或腹部CT,了解腸梗阻導管的位置,如導管連續48 h 未前進,可抽盡前氣囊的水,后氣囊注入空氣20 ml,行選擇性小腸造影,明確梗阻情況,必要時提前考慮手術治療。手術一般在腸梗阻導管接近梗阻位置或患者癥狀加重時進行,多選擇在1 周左右。給予患者全身麻醉(全麻),平臥位,建立氣腹,氣腹壓力為14 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。如臍周附近無陳舊切口,臍部置入10 mm 戳卡和腹腔鏡,否則,可于臍周開放性建立氣腹,觀察病變所在的部位及大小,建立12 mm 操作孔,以暴露術野和操作方便為宜,根據具體情況加1~2 個5 mm操作孔,協助暴露術野及放置吸引器或局部沖洗,根據術者情況行腸粘連松解或腸切除吻合術,必要時可于病灶附近開小切口,輔助手術完成。

1.2.2.2 對照組 入院后行保守治療,胃腸減壓,對癥,營養支持,病情不緩解行開腹探查術,給予患者全麻,根據情況(多參考原手術切口),取腹部正中或腹直肌切口,開腹探查。

1.2.2.3 術后治療及隨訪 術后均給予補液、營養支持、對癥治療,觀察引流量及排氣時間。出院后定期隨訪,術后統計腸梗阻發作情況。

1.3 觀察指標 比較兩組治療情況及手術相關指標、并發癥發生情況及隨訪情況。并發癥主要包括切口感染及肺炎等近期并發癥。隨訪情況主要包括術前住院時間、術后住院時間、住院費用(包括醫保報銷在內的住院費用)、1 年復發率。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

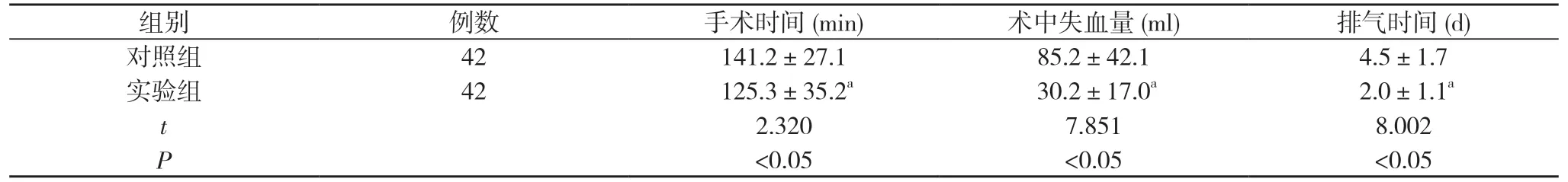

2.1 兩組治療情況及手術相關指標比較 所有患者均痊愈出院,無圍手術期死亡病例。實驗組完全腹腔鏡手術完成32 例,輔助小切口完成7 例,3 例因腹腔粘連過重而改行開腹探查術。對照組42 例均行開腹手術,手術順利。實驗組的手術時間、排氣時間均短于對照組,術中失血量少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

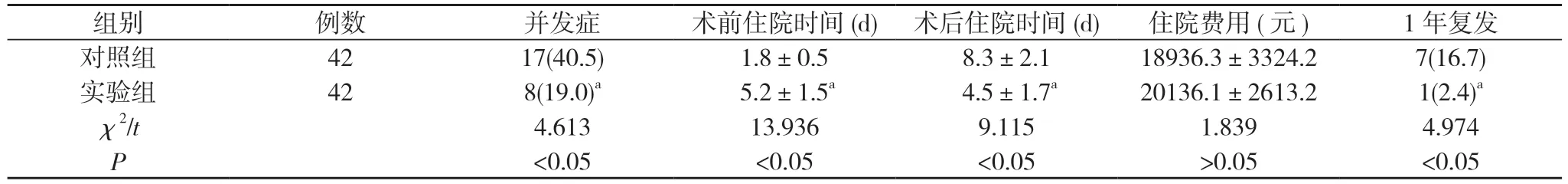

2.2 兩組并發癥發生情況及隨訪情況比較 實驗組并發癥包括切口感染5 例,肺炎3 例,并發癥發生率為19.0%;對照組并發癥包括切口感染10 例,肺炎4 例,切口感染合并肺炎3 例,并發癥發生率為40.5%。所有患者圍手術期均未出現腸瘺,腹腔大出血等嚴重并發癥。實驗組并發癥發生率、1 年復發率均低于對照組,術前住院時間長于對照組、術后住院時間短于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05);兩組住院費用比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表2 兩組手術相關指標比較()

表2 兩組手術相關指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

表3 兩組并發癥發生情況及隨訪情況比較[n(%),]

表3 兩組并發癥發生情況及隨訪情況比較[n(%),]

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

隨著醫學的進步和人口的老齡化,腹部外科手術量逐年增加,粘連性腸梗阻的患病率也相應增加[2]。粘連性腸梗阻病情復雜多樣,保守治療不緩解或反復發作的病例均應考慮手術治療。但是開腹手術創傷大,患者恢復慢,且開腹后漿膜層破壞造成的后續腹腔粘連仍然容易造成新的梗阻[3],這些問題嚴重影響了腸梗阻手術的近期和遠期療效。

當代醫學潮流已經進入了微創化時代,腹腔鏡做為外科手術微創的重要手段,已經得到了廣泛的普及[4]。在腸梗阻手術中,腹腔鏡的優點很明顯,可以減少損傷,減少對腸道漿膜層的破壞,從而減少再次梗阻的機會。Cirocchi[5]等通過薈萃分析認為:即使在急診情況下腹腔鏡手術仍有相當大的優勢。但是,腸梗阻導致的腹腔空間有限,手術難度大,這是影響腹腔鏡推廣的一個難題。腸梗阻導管是近年來廣泛應用的技術,其優于胃腸減壓之處在于能夠進入小腸,可以達到梗阻段附近[6]。這不但為手術準備贏得了時間,還使得腔鏡操作空間明顯增加,同時也解決了腹腔鏡手術推廣的另一個重要難題即術中副損傷的問題[7]。通過腸梗阻導管的減壓,腹腔空間變大,腸壁水腫減輕,出現副損傷和并發癥的幾率明顯降低。術中小腸破裂的鏡下縫合可以有效減少中轉開腹機會。在本文研究中,實驗組患者手術可以擇期實行,這也降低了麻醉的風險,提高了醫療安全。

值得一提的是,對于反復發作的粘連性腸梗阻,病情緩解后腔鏡下不易尋找到可能的責任腸管[8]。腸梗阻導管則可以很好地解決這個問題:通過術前的腸梗阻導管減壓、造影,可以明確梗阻段的大致位置;參考CT,可以判斷是否存在第二梗阻段,是否需要探查小腸或輔助小切口。

本研究的優勢主要是微創。通過術前充分的評估和準備,腸管腫脹緩解,腸屏障功能改善,圍手術期并發癥顯著減少[9]。實驗組在術后排氣時間乃至遠期的復發率方面均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。腹部刀口的情況直接導致了實驗組患者出現切口感染和肺感染的幾率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),這也是實驗組患者術后住院時間短的重要原因。雖然實驗組術前住院時間較長,使用了腸梗阻導管及腹腔鏡,但是住院費用與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。分析原因主要是對照組術后恢復慢,在重癥加強護理病房(ICU)及重癥室時間長。

考慮到粘連性腸梗阻的特點,必要時采用開放建立氣腹,對于粘連嚴重甚至繭腹癥的患者,果斷中轉開腹可以減少出現副損傷的機會[10],對于局部粘連嚴重的患者,通過腔鏡定位后輔助小切口,可以更微創,安全地解決問題。

綜上所述,對于粘連性腸梗阻的患者,早期應用腸梗阻導管聯合腹腔鏡手術,安全有效,損傷小,值得推廣,考慮到這一類疾病的復雜性,今后需要擴大病例數或聯合多中心繼續深入的研究。