顯微外科手術治療小兒斜視的臨床效果探討

趙文燕 佘磊

(黃石市婦幼保健院眼科 湖北 黃石 435000)

作為臨床上常見的眼科疾病斜視是指任何一眼視軸偏離的臨床現象,影響因素可能是雙眼單視異常或控制眼球運動的神經肌肉異常,主要的患病人群為兒童,弱視、眼位不正、復視等癥狀,患病時間長將影響患兒的學習和生活[1]。是一組與雙眼視覺和眼球運動相關的疾病,患者可表現為兩眼中心不在同一水平、復視、弱視等癥狀。其發病跟遺傳、眼外肌發育不良等原因有關。斜視除了會影響患者正常視物以外,還會影響容貌的美觀,易造成患者自卑心理。早期治療斜視可以在矯正眼位、恢復外觀的基礎上,促進視力發育和雙眼視覺功能的建立。手術治療是目前常用的治療手段,其中直視下矯正手術作為傳統的術式容易損傷周圍組織、并發癥多,加上患兒年齡小、治療的耐受性和依從性等較差,因此治療效果不能滿足目前隨著醫療技術的發展人們日益增長的需求,顯微外科手術創傷小、并發癥少,能夠增加愈合速度,治療效果較好,同時也能滿足患兒和家長對于美觀的要求,并利于患兒各方面的健康發展,從而受到患兒家屬的廣泛肯定[2]。本文將兩種術式應用于2018 年12 月—2019 年12 月的78 例患兒,研究分析治療效果的差異,現將結果報告如下。

1.資料及方法

1.1 一般資料

選取2018 年12 月—2019 年12 月在我院進行斜視治療的患兒78 例,其中男38 例和女40 例,年齡2 ~9 歲,平均年齡(5.34±1.39)歲,斜視度在7 ~45°,平均(28.2±3.2)°。排除淚腺、存在自身免疫型疾病、弱視或其他眼部疾病、有眼部外傷史的患者,隨機分為給予直視下矯正手術治療的對照組和給予顯微外科手術治療的實驗組,各39 例。對照組中男19 例,女20 例,年齡3 ~9 歲,平均年齡(5.2±1.2)歲,斜視度在7 ~45°,平均度數(27.4±6.4)°;實驗組中男19 例,女20 例,年齡2 ~9 歲,平均年齡為(5.1±1.1)歲,斜視度在7~45°,平均度數為(26.9±6.2)°。所有患者在年齡、斜視度、性別等一般資料比較無統計學差異(P>0.05),所有患者及其家屬均被告知實驗目的和過程,并征得患者及其家屬的同意與簽字,通過了倫理委員會審批[3]。

1.2 方法

所有患兒手術前使用1.5g/L 復方托吡卡胺滴眼液(國藥準字J20110007)麻醉完成后即可進行手術。39 例采用直視下斜視矯正術的對照組患兒術中切開結膜時以穹隆處為基準,保證肌鞘完整性前提下進行眼外肌分離,根據實際情況對眼外肌后徙并進行縫合。39 例實驗組采用顯微鏡下斜視矯正術,將顯微鏡倍數調整至適宜并根據患兒情況進行手術,使用Alcain 滴眼液進行眼部表面麻醉,每隔4min 滴3 滴,手術過程中需要充分對直肌并間斷肌腱膜進行暴露[3]。保證肌鞘完整性前提下進行眼外肌分離,對眼外肌縮短或后徙,縫合時采用可吸收線,手術后需要嚴格實時監測患兒病情的恢復情況,指導患者家屬協助患兒進行功能性訓練,定期進行隨訪了解患兒的情況,并指導家屬進行治療[4]。

1.3 觀察指標

統計記錄實驗組和對照組的臨床治療效果以及手術指標,治療效果評價標準如下:通過檢查顯示患兒斜視完全矯正,結果顯示<+5°,此為顯效;通過檢查顯示患兒斜視輕度欠矯,結果顯示+5 ~+10°,此為有效;通過檢查顯示患兒斜視明顯欠矯,結果顯示大于+5°,此為無效。定義顯效患者加上有效患者與總患者數的比例為治療總有效率[5]。手術指標主要包括手術時間、術中出血量、視力恢復正常時間。

1.4 統計學處理

采用SPSS20.00 軟件處理治療的相關數據,計數資料采用率(%)表示,行χ2檢驗,計量資料用(±s)表示,行t檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

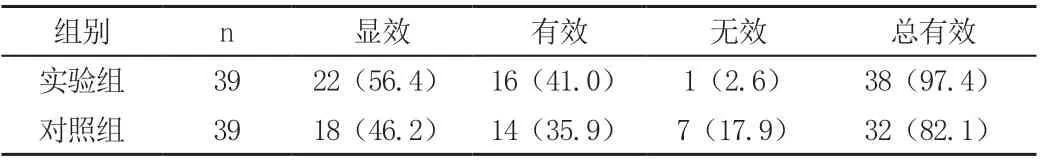

2.1 實驗組和對照組患者的治療總有效率

實驗組(97.2%)顯著高于對照組(80.6%),差異對比顯著(P<0.05),見表1。

表1 實驗組和對照組治療總有效率比較 [n(%)]

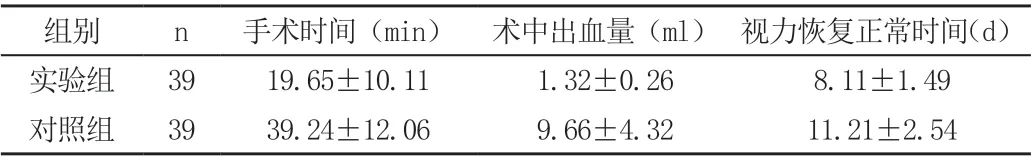

2.2 實驗組和對照組手術指標

實驗組手術時間、術中出血量、視力恢復正常時間明顯優于對照組,差異對比顯著(P<0.05),見表2。

表2 實驗組和對照組治療手術指標比較 (±s)

表2 實驗組和對照組治療手術指標比較 (±s)

組別 n 手術時間(min) 術中出血量(ml) 視力恢復正常時間(d)實驗組 39 19.65±10.11 1.32±0.26 8.11±1.49對照組 39 39.24±12.06 9.66±4.32 11.21±2.54

3.討論

作為臨床上多發的眼科疾病斜視使得患兒不能同時使用兩眼對標注視,主要的發病人群是兒童,該病嚴重影響患兒的外觀美以及雙眼的發育,且破壞立體視感,內外斜視、上下斜視是主要的臨床癥狀,遺傳、神經調節等是可能的病因,若是不及時進行治療可能導致復視和立體視覺減弱的發生,嚴重的患兒的生活和學習造成巨大的影響,因此 需要對患兒采取早發現、早治療的治療原則。臨床上常見的治療小兒斜視的方式是采用矯正術,但是其在操作過程以及后續的恢復效果中存在不足。傳統直視下矯正術在手術過程中主要憑借肉眼進行,操作不當或縫合錯誤可能導致充血并增加出血量,也比較容易損傷患兒眼部周邊的組織并引發各種并發癥影響患兒的治療,而通過顯微技術對小兒斜視進行矯正術治療,能夠根據患兒的情況選擇適當的倍數并調節顯微鏡的亮度顯現更加清晰的眼部解剖層次,由于顯微鏡更加清晰的分辨率使得進行手術時能夠保持肌鞘完整性,減少粘連、結膜囊腫、纖維瘢痕等情況,同時實施肌肉分離時降低誤鉤或漏溝的情況,提高整體的成功率以及治療效果[6]。本文對78 例患兒采用直視下矯正手術和顯微外科手術治療進行對比分析,實驗組患兒的治療總有效率為97.2%,對照組患兒的治療總有效率為80.6%,對比差異顯著(P<0.05)。實驗組手術時間、術中出血量、視力恢復正常時間分別為(19.65±10.11)min、(1.32±0.26)ml、(8.11±1.49)d;對照組手術時間、術中出血量、視力恢復正常時間分別為(39.24±12.06)min、(9.66±4.32)ml、(11.21±2.54)d,實驗組明顯優于對照組患者,差異對比顯著(P<0.05)。表明了顯微鏡外科手術的優勢以及較高的臨床應用價值,具有更高的安全性,定位更加準確,能根據患兒的實際情況對顯微鏡進行調節,降低了再次進行手術的可能性,能夠有效改善患兒的生活質量,但是由于手術操作人員的經驗和技術也直接影響了整體的治療效果,因此也需要對操作人員的手術能力嚴格進行要求。

綜上所述,小兒斜視應用顯微外科手術治療,臨床效果較好,在滿足美觀的需求上增加了安全性,提升了手術的質量,便于患兒視力盡早恢復,值得在小兒斜視的手術治療中應用。