課堂,一個國家未來競爭力之窗

沈祖蕓/文

這是一次深度變革,盡管表面看起來波瀾不驚,但它開啟的是中國未來競爭力的先行探索——因為今天課堂的樣子決定了一個國家未來10年、20年后的實力。我很有幸,見證并參與了北京市十一學校(以下簡稱“十一學校”)在獲得基礎教育國家級教學成果特等獎之后的二次成長。

引言

2015 年5 月19 日,一架國航波音777 飛機從北京首都機場起飛,15小時后落地美國俄亥俄州的哥倫布市。我和李希貴校長一行就在這趟班機上,此行美國走訪三座城市不同類型的六所中學。

臨行當日,前來送行的王春易副校長問:“校長,您這次赴美又準備去學習些什么呢?”李希貴校長說:“我去定定位,看看我們現在走到哪里了。”十一學校2007 年啟動變革后的每一年都會組織一批批教師到國內外教育的制高點學習,而這一次出訪,校長確定的目標卻是“定位與對標”。王春易隱隱感到一場更深層次的變革正在孕育。

5 月22 日,我們一行走進了紐約三所頂尖公辦高中之一的布朗克斯高中,置身校園,我們被學生們廢寢忘食地學習、教師心無旁騖地投入所震撼。在與該校校長的交流中,我們得知這里每一位教師都有非常清晰的專業成長目標,那就是基于紐約州“教學標準”的指引,它將卓越教師、優秀教師、合格教師和不達標教師的課堂行為表現描述得非常具體、清晰,使得每一位老師可以有所對照地選擇自己要實現怎樣的發展目標,達到怎樣的專業水平。這種用量規的方式進行目標指引,而不是用指標的方式評定教師,不失為一種非常有效的方法,而且還能幫助老師在過程中進行自我評估。同時,還可以按照“希望改變什么就描述什么”的原則,將學生觀、教學觀轉化設計為具體的行為描述,這樣,老師們自然就能“不用揚鞭自奮蹄”了。

那一晚,李希貴校長夜不能寐;那一周,他都處在興奮狀態,他似乎看到了十一學校二次成長的突破口……

其實教學變革并不是從課堂開始的

“學校變革如果不落到課堂上,不改變教與學的方式,那么這樣的變革就是不成功的。”我們常常將這句話誤解為學校變革就等于課堂教學變革,于是,從20 世紀90 年代開始的各種課堂教學模式到當今中國PBL、STEM 等盛行,無一不是寄希望于推行一種教學模式來改變傳統課堂的樣貌,但實際情況如何呢?點綴式的實驗項目與日常化的傳統方式構成“兩張皮”,把老師們拖進了迷茫而無奈的“無目的變革”之中。

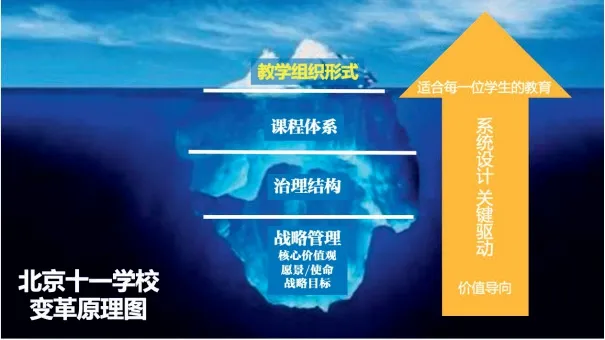

蕭伯納有一句名言說得好:“直接追求美麗是愚蠢的行為。”當我們想直接追求課堂教學“變臉”的時候,實際上我們付出的代價就是邊際成本越來越大——變革常常因校長的離任而終止,又因新一任校長的喜好而重新來過,一次次的“翻燒餅”和始終不定的“鐘擺現象”讓教育者忘記了為什么出發。那么,難道學校變革不該落到課堂上嗎?并非如此,課堂教學的變革是冰山之上的“看見”,它是由冰山之下看不見的部分所托舉起來的。要“看見”變革最終讓每一天的課堂發生改變,就要從改變冰山之下開始。(圖1、圖2 為北京市十一學校的變革原理圖)。

十一學校從2007 年首先起步的是制定戰略。

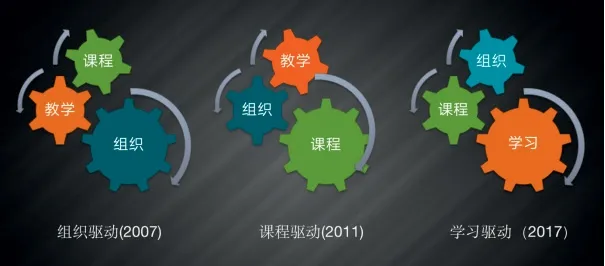

今天回想起來,走向課堂變革的路大概分成三個階段。

圖1

圖2

第一個階段用組織結構來驅動學校的整體變革。在這個過程中,學校首先花了較長時間共同制定《北京十一學校行動綱要》(以下簡稱“《行動綱要》”),確立起學校每一個人必須遵循的核心價值觀,按照核心價值觀確立了愿景使命,也就是我們辦一所怎樣的學校,我們要共同走向哪里,哪些是我們的“不為”,舍去“不為”,讓“有為”確立起來。這個討論和研究的過程非常漫長,但對于一個啟動變革的組織來說卻是相當重要的。一個組織能走多遠,取決于組織目標與個人目標有多大的交集。這樣拉長了形成目標的過程,就是在讓這個交集越來越大,讓個人目標與組織目標越來越匹配。

《行動綱要》形成文本,并成為老師們的基本遵循后,學校就開始“動結構”。對十一學校比較熟悉的人,應該很熟悉這一套“打法”:打破科層制,走向扁平化;年級管理采取分布式領導;雙向選聘,切割權力鏈,形成安全的制衡;再到打破行政班,實現選課走班,等等。可千萬別以為,做這些事跟課堂教學變革沒關系。課堂變革牽涉到每一個老師和每一個學生,也就是整個學校組織出效益的地方,這個地方最需要學校的資源,需要讓“聽見炮聲”的人能有權力指揮戰斗。而以前,所有的資源都在非一線教學部門,而且他們的權力又很大,那么一線怎么會有持續的動力出效益呢?

組織結構調整了,十一學校當初也希望馬上看到給課堂教學帶來的變化。于是,確立2008 年為“課堂成長年”。每次回憶起這一段,李希貴校長總是感慨地說:“這是一個教訓,教學變革談何容易啊!”事實上,在變革之初就定位在課堂成長年,顯然會給部分老師帶來過多的壓力。但很快,學校就把重點調整到了學科教室的建設上。讓一部分老師可以從學科教室的重建入手,思考不同的教學組織形式會帶來的不同效果。實踐證明,哪怕只是在空間上變化一點,也會給教學帶來完全不同的改變。

課堂雖然不急于去大面積改變,但是,當組織結構變動之后,學生對課程的需求就增長了。于是,十一學校的變革進入了第二階段——以課程為驅動杠桿,帶動組織的更加完善,并讓課堂變革成為水到渠成的結果。

學生選課走班了,就得有豐富多樣、可選擇的課程。于是在第二階段中,全校老師利用寒暑假的集中封閉和日常的學科教研,共同展開了分層分類綜合特需的課程體系研發,確保學生在進行選課走班的時候可以做出自主選擇,讓學生在選擇中學會為自己的學習而負責。

但是,這個過程豈止是單方面為了學生能夠選擇課程那么簡單?每一位教師能夠參與到課程研發之中,本身就是對學生觀的砥礪。每一本學習材料,每一種分層分類的方式和界定,都是以學生為原點,以如何適合學生學習為基本邏輯。老師們看起來在開發課程,實際上心里必須想著這樣的課程應該用什么方式在課堂上落實。比如,高層理科的課程就可能在老師集中高濃縮講解與學生高參與討論的比重上需要更多合理性;而低層的課程就需要在設計臺階坡度上花功夫,這樣才能支持學生的自學自研。

課程體系一旦形成,就需要更加完善的組織結構來保障。這個時候作為每一個支持部門的支持人員開始尋找內部客戶,并通過主動服務把資源更好地流向一線的需求;這個時候需要進行組織診斷、教學診斷,通過定期“體檢”,知道自己目前處在什么方位上,離目標有多遠,還有哪些需要改進的地方。這樣一來,校園的生態就改變了,每個人都在圍繞著學生的需求來展開,以學生成長為中心的理念也就得到了落實。

至此,十一學校初步完成了育人模式的轉型,在結構與課程的夯實中筑牢了“冰山之下”,而且始終遵循著核心價值觀,瞄準戰略目標,走上了學校發展的新高度。2014 年,十一學校以集體之名獲得了首屆基礎教育國家級教學成果獎特等獎。

這在別人眼里看起來是一件極其鼓舞人心的事,應該好好慶祝一下,哪怕有個儀式也好。但是,沒有。相反的,2014 年,一百多位骨干教師聚集在一起,封閉了四天開起了戰略峰會,封閉的主題就是“頂峰不是休息的地方”。因為老師們發現,當年的教學診斷出現了一點小波動,雖然震蕩幅度不大,所有指標也依然處于高位,但這個小趨勢還是引起了老師們警覺,他們看重學生的感受遠遠大于一個獎項的獲得。

在那四天的戰略峰會上,大家分析數據,從中觀與微觀、年級與部門、系統與案例等不同角度尋找隱藏的風險。后來,大家終于認識到:原來個性化需求滿足程度越高,個性化需求也就越不容易滿足。是啊,需求是會不斷生長的。如何才能進一步滿足每一個學生不斷生長的個性化需求呢?必須要邁向課堂了。課堂才是每一天、每一位學生需求最大的地方。

課堂變革,就是十一學校的二次成長。但要進行課堂教學變革,并不容易。撬動的杠桿在哪里?開完戰略峰會,雖然大家做好了課堂攻堅的準備,但是李希貴校長依然沒有馬上行動。戰略的第三階段即將到來,但是他在等待一個最佳入口……

不發明輪子與不要推行一種模式

對美國布朗克斯高中的訪問,為什么讓李希貴校長夜不能寐,又是什么讓他興奮不已?就是那份紐約州的“教學標準”。這份標準橫軸分成四個效能等級,即高效能、有效率、待改進、無效率,縱軸則是教學計劃、課堂環境、課堂教學和專業職責四個維度,縱橫交織出來的就是不同維度里反映效能差異的行為表現描述。

這種方式提供了一個重要思路。以前我們很多的改革就是擼起袖子干,有好的榜樣就推廣學習,而紐約的教學標準就是提供了一個基本框架和行為描述。基本框架可以讓教師感受到最應該在哪些方面花心思,而行為描述就是一種自我評估與目標指引,告訴自己可以做到什么程度,達到什么標準。這就與以往完全不同了,目標很明確,就在那里。但是你想做到什么程度,就看自己的選擇了;同樣你做到這個程度,還愿不愿意繼續精進,基本框架里同樣指明了一個道路方向。后來我們知道,這就是量規。它不是結果性評價,而是在不斷激勵和引導著你的行為表現。李希貴校長就是看到這樣一種框架的可行性,既不讓老師們按照一個標準做,同時又非常清楚達到什么程度自己可以表現得更好。

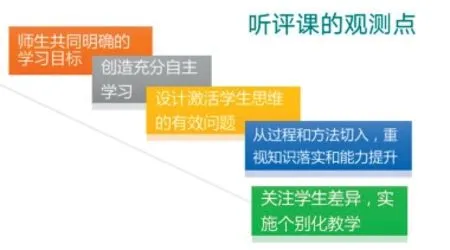

回到學校,李希貴校長召集起時任課程研究院院長王春易老師、教育家書院院長趙繼紅老師,還有我,共同研究如何參考“紐約標準”來形成十一學校的應用。能否有最最簡潔的、人人都能記得住的聽評課觀測點,通過指向非常明確的描述,讓每一個教師都非常清楚,課堂應該追求什么。

校長的任務布置了,研究小組的行動也開始了。記得那段時間,我們三人一有空就閃進春易老師的小辦公室,研討、爭論、萃取、打磨,最后形成非常得意的五個觀測點指標。今天聽到這五個觀測點我們依然會覺得興奮,它至少體現了我們在進行教學變革之初,方向感是完全對的。那就是:

第一,目標要非常清楚,而且要落實到學習目標,而不是教學目標;

第二,非常注重歸還過程和提供方法,從而增加體驗;

第三,自主性、思維品質和個別化是對以學生為中心的體現。(圖3為最初的聽評課觀測指標)

研究小組在廣泛聽取老師們的意見后不僅提取了聽評課的觀測點,而且還在大量聽課的基礎上形成了不同觀測點上的典型案例。

圖3

那個時候,每個年級每個學科每周都會有好幾次聽課與反饋,依據五個觀測點,進行研討,促進了老師之間的共同話語體系。

但是,一位歷史老師的一堂課“八國聯軍侵華戰爭”卻讓我們陷入了深度反思。那堂課她本人提出的觀測點是“師生共同明確的學習目標”,但是當她呈現教學目標以及復盤這堂課之后,六位點評的老師說出了完全不同的六種感受。有的說教學目標太大了,有的說目標落實不夠,有的說這堂課的歷史劇表演很不錯……讓執教的楊老師無所適從。到底什么地方出問題了呢?

反復將這一次的研討復盤后,老師們才發現所有的問題都是出在了目標上。

第一,目標基本上都在知識識記層面,遷移應用不夠;

第二,目標只是教師自己清楚,學生并不清楚;

第三,目標的顆粒度很粗,看不出是否針對了這個年級學生的特點。

這個生動的案例表明,在五個觀測點中,所有可能出現的問題基本上都是目標出的問題,而不解決目標問題,其他方面也只可能是花樣文章。

那么,如何才能將學習目標這件事走通呢?

此時,走來了三位世界級教學專家,他們的觀點給老師們帶來了巨大的啟發。

第一位,是美國教學專家馬扎諾。

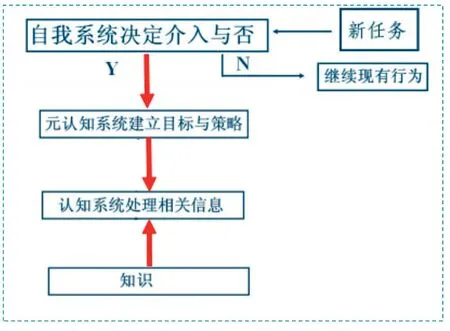

說起來很有意思,正當我們一籌莫展的時候,突然有一天,我把書架上關于教學目標的書都翻了出來,尋找如何更好地確定目標的線索。鬼使神差地就拿起了多年前閱讀過的馬扎諾《新目標分類學》,一張學習模式的原理圖映入了我的眼簾(見圖4)。

圖4

這張圖簡明地表達了一個學習者是如何展開學習的。雖然對目標分類比較經典的理論模式是布魯姆的層次分析,但馬扎諾是從自我系統開始,這一個點就打開了學習的新局面。學習是從學習者本身開始,學習者只有在確認了“這件事對我重不重要、我愿不愿意去學和我能不能學會”這三個問題,學習才會因為動力而開啟,也只有在開啟了自我系統之后,他才會去掂量和評估接下來的這段學習旅程,自己的目標是什么,那么這個時候“師生共同明確的學習目標”才成立。找到這張原理圖,十一學校的老師們開始明白了一個道理,目標要從教學轉向學習的根本在于是否啟動了學生的自我系統。

第二位,也是一位美國教學專家,叫蘇珊。

“遇見”蘇珊也是源于一個好問題,那就是教學目標與學習目標到底有什么區別?2016 年底,我坐在上海到北京的火車上,我的行李箱里裝著一些原版書,都是跟“目標”有關系的。隨手翻到了一本書叫《Learning Target》(學習目標),我就仔細看了起來。其實我的英語水平也不高,看看一些表格插圖還行。還真有意思,就是一張插圖讓我的眼睛里有了無限光芒。(見圖5)

我立刻拍了照片發給了李希貴校長。李校長秒回“太興奮了,這就是我們要找的!”看來真的是功夫不負有心人,十一學校總是這樣,每當遇到困境,世界都會為它讓路。這次的路讓得真不小,讓我們豁然開朗。兩張圖一針見血地體現了教學目標與學習目標的區別。前者是以教師“教”為中心,老師知道目標,而學生卻跟在后面“猜猜猜”,而后者則是從一開始老師和學生都共同明確學習目標,這樣就能讓學生在學習過程中知道自己現在在哪里,離目標有多遠,還可以做一些怎樣的努力和調節。

圖5

第三位,是一個流派的創始人,他們由兩個人組成,威金斯和杰伊。

當老師們知道了學習目標的確立需要啟動自我系統,學習目標需要師生共同明確之后,我們又發現了一個問題,就是老師們寫目標往往習慣于知識與技能,這是老師最拿手的,幾乎90%的目標描述都是在這個層面。這帶來什么問題呢?就是無法設計出拉長學習過程的任務,最多只能是一個個碎片化的課堂活動,而且很容易被學生“識破”——不就是學習這個知識點嗎,繞那么大一圈干什么。

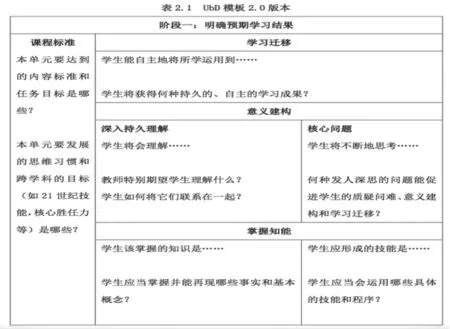

理想狀態的學習目標是以遷移應用為目的的。那么,如何能讓每一位教師都能寫出遷移應用層面的目標來呢?此時,我遇見了華東師范大學的閆寒冰教授。她向我隆重推薦了他正在翻譯的一本書《追求理解的教學設計》。我一看就入迷了,尤其是兩位作者威金斯和杰伊推出的UbD 模型,一下子把遷移目標這個問題做了結構化設計(見圖6)。

威金斯和杰伊不愧是當今世界頂尖的教學專家,早在20 世紀90 年代就推出了這樣一個框架,實際上在今天看來,就是在解決“為什么而學習”的問題。最初他們把這個框架叫做“逆向設計”。也就是說,以往我們習慣于先寫好目標,然后設計教學過程,再評估教學結果。而現在我們需要首先想到學習這個單元的目的是什么,會有怎樣的預期結果產生,然后要列出達到這個預期結果應該有哪些評估方式,當想清楚了目的地和如何評估學習旅程之后,再進行教學設計,那么就不會脫離目標軌道,始終保持著一致性。

圖6

這樣一來,怎樣確定一個有自我動力系統的、學以致用的、師生都能夠看得懂并得到共同確認的學習目標就形成了。當然,在這個過程中,知識與技能也一樣沒有落下。只不過做了一次翻轉。就是先確定預期結果,然后圍繞預期結果,明確學生需要在學習過程中持久理解什么,需要不斷思考的核心問題是什么,這兩項就構成了學科的核心大概念,在此基礎上,也就明確了要實現這樣的遷移目標以及獲得對大概念的深度體驗,學生需要掌握多少相關的知識與技能。如此,所有的知識技能目標都是為了應用而進行學習,哪些才是這個單元中最應該學習的知識與技能也就更加精準地呈現出來,避免了傳統情況下,教了一大堆,背了一大筐,但不知道為什么要學這些。

在學習UbD 的過程中,還有一個悲傷的小插曲值得寫出紀念。我們在整個拆解和整合目標的過程中,太多地受益于兩位大師的經典書籍。直到有一次,可以有機會去美國參加教學年會的時候,我們決定送兩份禮物和兩封邀請函給威金斯和杰伊教授,以表達我們對他們的尊敬,并邀請他們有機會來北京當面培訓老師們。我們把邀請函發送給威金斯后,長達三個月都石沉大海沒有消息。老師們還有些失望和抱怨——厲害的人就是大牌,都不搭理我們。可有一天我在威金斯的個人推特上看到他家人發出的訃告,才知道他早在上半年就去世了。這個噩耗給我們帶來了極大的震驚,我們的心里都難過了很長一段時間,這么偉大的教學專家,一輩子都在做一件事,卻過早地去世了。幸好,后來我們與杰伊教授成了好朋友。這位70 歲的老頭精神矍鑠、精力充沛,每次我們發給他單元設計案例,他都進行了細致的評點。后來我們得知,UbD 的框架同樣也讓他們的生活充滿目標感。杰伊在60 歲那年,給自己設定了學會沖浪的目標,兩年以后他就成了健將級選手。他們的故事不僅讓我們在單元學習設計上獲得了長足的進步,而且在知行合一、永遠保持一致性的為人處事上也受到了很大的啟發。

2016 年12 月12 日,“北京市十一學校十二屆一次教代會”開幕。

這一天下午4:30,李希貴校長穿上了只在最重要場合才穿的一套西裝,走上了舞臺,給全體教師做一場關于“接下來怎么走”的報告。我知道,他為這個報告準備了一個月,改了12 個版本,幾乎每一張PPT 都是反復打磨的結果。因為,他知道代表十一學校二次成長的嶄新階段開始了,也就是以學習為驅動的戰略階段啟動。

他心里知道二次成長的分量,無論是挑戰難度,還是覆蓋范圍都將是最大的一次,他在心里鎖定了一個時間——至少10 年,來完成“基于標準的學習”,因為這意味著每一位老師都要再一次完成自我轉型,如果前一次更多地是在價值觀層面的觀念變革,那么這一次將是指向每一位教師每一天的行為改變。但是,他在給老師的報告中,依然語調輕松,還在大量的成就鋪墊基礎上,寬慰大家,“真正的最后一公里到了。”“如果這一步我們突破了,那么學校就真正完成了轉型,成為面向未來的、面向個體的理想學校。”

對于李校長的“最后一公里”,全場一片歡笑聲。大家調侃著說:“再也不會像以前那樣上你的當了。管他是不是最后一公里,為學生去做點變革是值得的。”

2016 年12 月12 日,“基于標準的學習”正式成為十一學校的新戰略重點,此時國家高中新課標修訂也已經接近尾聲,核心素養的培育已經提到了重要議事日程,將成為引領中國未來教育發展的主題詞。此時,十一學校的再出發,無疑再一次走在了變革的最前沿。

此后,從李希貴校長每年在學校教代會上的講話中可以感受到,十一學校進步的驚人速度和變革節奏。

2017 年,明確提出了從教走向學,并給大家進一步鼓勁兒,我們需要統一目標,而不是統一路徑,這是一條沒有標準答案的變革之路,只要是從學生的學習出發,我們都可以探索各種解決方案,學校通過收割的方式來幫助個人經驗不斷地成為組織共享的知識。

2018 年,隨著十九大的勝利召開,變革的緊迫性也顯得更重了。在這一階段,十一學校已經明確梳理出了從教到學的主線,即確定學習目標,系好第一粒扣子;設計學習任務,啟動自我系統;開發工具、腳手架支持學生學習的過程;豐富評估方式,培養具有自我評估能力的學生。同時,再一次吸收了全球最先進的理論流派,將DOK(知識深度理論Depth of Knowledge)嵌入到學習任務的設計之中,以高階帶動低階,明確了以解決問題為主線。

到了2019 年,以砥礪前行為主題,進一步激勵老師們的創造力,同時在學習任務設計和工具腳手架層面進行突破,收割了大量來自教師一線的智慧成果。最后,李希貴校長以充滿深情而不失理性的一句話結束了他校長生涯最后一次教代會講話,“從教到學的變革是一個長期的過程,也是一個系統工程。我們需要不忘初心、溫和堅定、穩健有力地走在持續變革的路上。”

這一路教學變革,帶給我們的啟發是很多的,它不同于許多傳統學校的做法。特別需要提出的有這樣幾條:

第一,不要去重新發明輪子。尋找制高點是十一學校的文化特質。要破解難題或者研究一個新的領域,千萬不要閉門造車地苦干,而是首先去世界制高點尋找“輪子”。在十一學校的這五年變革中,我們從馬占諾的流派中“拿到”了目標分類的新邏輯,從UbD 中學習了逆向設計的核心框架,從蘇珊的理論中汲取了學習目標、量規、形成性評估的設計方法,從韋伯的理論中抓住了DOK 知識深度腳手架,這些都是現成的“輪子”,而且他們已經在各自的領域中達到了頂峰。

第二,不要大力推行一種模式。在教學變革的過程中,所謂操之過急的表現方式往往就是看到了一種模式好,就全校推行。十一學校絕不會這樣,每一種流派都有為我所用的好處,每一位教師的創造也富含了“這一位”教師的獨特經歷,因此簡單照搬或移植,甚至希望按照一個標準做,這往往會讓變革無疾而終,或者簡單地把人群分為變革的和不變革的兩大陣營,這樣一來就破壞了學校的生態和文化。

第三,鼓勵先進,允許落后。進入第三階段以學習驅動的戰略目標之后,就會發現有些教師、有些團隊跑到了最前面,開始了一系列探索。但有些教師和團隊,而且還是在第一輪變革中跑在前面的不一定在這一輪發力。為什么?他們往往是經驗比較豐富的資深教師,他們需要時間來審視和確認。因此,李希貴校長說了一句話:“并不是字面上允許落后的一種態度表達,而是我們應該感謝這些所謂的‘落后者’,他們用自己的方式讓我們思考是不是太冒進,是不是需要調適一下節奏,其實他們在給我們‘踩剎車’。一場變革中,有踩油門的,有踩剎車的,才能讓一節節自我發動的動車高速前行。”

第四,搭建平臺,幫助個人經驗轉化為組織知識。在第三階段的戰略實施過程中,十一學校的平臺建設更加開放,不僅有人人可參與的一年一度的教育年會,還有各種收購、分享老師們的實踐經驗。最有意思的是每個月都有一次收割,課程研究院到處尋覓散落在課堂上、教研組里創造的好方法、好經驗、好設計。一開始,還覺得這些內容只是一塊璞玉,但這樣的機制一旦建立起來,就促進了每一個人去不斷打磨自身的實踐成果,三年之后優秀成果就不斷涌現。這使得學校誕生了一個新的部門和新的角色,那就是知識成果轉化中心和首席知識官。

持續生長才能不斷涌現智慧

寫到這里,我的篇幅已經遠遠超標了,但是在最后我還想說,在教學變革的過程中,切忌急躁,切忌急功近利,要給教師一個寬松的空間,他們才會慢慢思考、慢慢生長。

記得“基于標準的學習”的真正展開是從閆存林老師教研組開始的。2017 年,他帶完了高三來到直升高一,學校戰略、高中課標修訂、核心素養的提出以及他——這位30 年教齡的“老”教師內心的愿景夾擊在一起,讓他爆發了,他所帶領的團隊成為深度探索、整體改革語文教學的先頭部隊。他們設計出了用狂歡節為老師們裝扮角色這一學習任務,來實現“俠義文學”的學習目標,不僅如此,還超越了語文學科邊界,把年級里不同學科的教師都融合在一起。這個學習任務最終在狂歡節上亮相的時候,收獲的不僅是一次狂歡,更是一次信心的傳遞——這條核心素養的路,走得通。

與此同時,生物學科、政治學科、藝術學科、英語學科也開始局部探索,再之后數學、化學、技術也進入了試點年級的探索,直到2018 年各個學科各個教研組都不知不覺地卷入了變革的暗流之中。這是橫向的,還有縱向的,以語文為例,閆存林教研組交棒給史建筑教研組,再傳導到雷其坤教研組、何其書教研組……一輪接一輪,一屆連一屆,變革的圖景就這樣鋪展開來。

本輯接下來的每一篇都是在呈現十一學校從教到學的變革歷程,也是在傳遞一種信念,教學變革是一個系統工程,很漫長、很艱難,但最終收獲的一定是學生的成長,讓他們成為能夠為自己的學習而負責的終身學習者。也只有這樣,課堂才能承擔起一個國家未來競爭力的使命。

從課堂,看向未來的建設者,看向未來的國家和我們的美好生活。