大斷面超小凈距淺埋隧道施工過程地表沉降變形規律研究

鄧楊健 潘隆武 鄧廷權

摘要:文章基于四車道大斷面超小凈距的淺埋隧道開挖理論,以欽州市北部灣大道至中馬欽州產業園道路工程B隧道為工程依托,對隧道在施工過程中進行地表沉降觀測,研究了雙側壁導坑法施工中各施工步驟對地表沉降變形的影響規律及超小凈距的鄰近隧道開挖對已開挖隧道地表沉降的影響情況,并結合各測點的實測數據與太沙基地下洞室圍巖壓力理論,分析得到大跨度淺埋隧道開挖巖體的擾動范圍。

關鍵詞:大斷面;超小凈距;淺埋隧道;地表沉降

0 引言

隨著我國經濟社會的快速發展,人民生活水平不斷提高,社會汽車的擁有量不斷提升,人們對交通的需求日益迫切,對飛速發展的交通建設提出了更高的要求。傳統的兩車道公路隧道越來越滿足不了大交通量對多車道公路運輸的需求,三車道及四車道等大斷面隧道逐漸增多。尤其是在城市道路建設中,由于部分山體受到地面管線及環境保護等方面制約,常常需要建設超淺埋、小凈距、大斷面隧道。淺埋隧道由于受到地表風化及地質構造的影響,一般圍巖較為軟弱破碎,自穩能力差,而在大斷面小凈距隧道開挖過程中,由于對圍巖擾動非常大,隧道開挖存在較大的圍巖大變形及區域性塌方等風險。

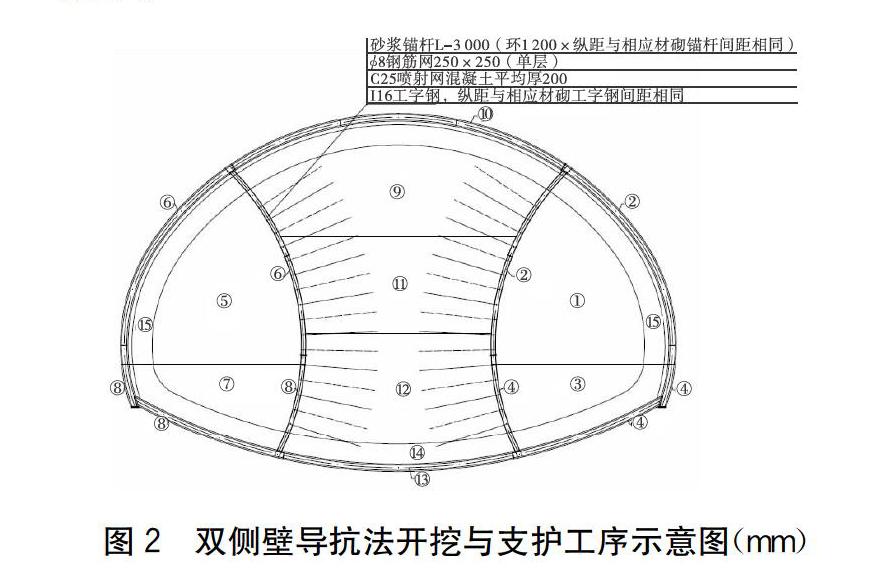

目前國內對淺埋大跨度隧道普遍采用雙側壁導坑法、CRD法及CD法等分步開挖的方法,施工方法相對成熟,但對于超小凈距大斷面淺埋隧道開挖過程中地表變形方面的研究較少。本文依托欽州市北部灣大道至中馬欽州產業園道路工程(園區外段)B隧道開挖施工的觀測數據,對其施工過程中不同工序產生的地表沉降規律及受隧道開挖擾動的影響范圍進行了分析研究。

1 工程概況

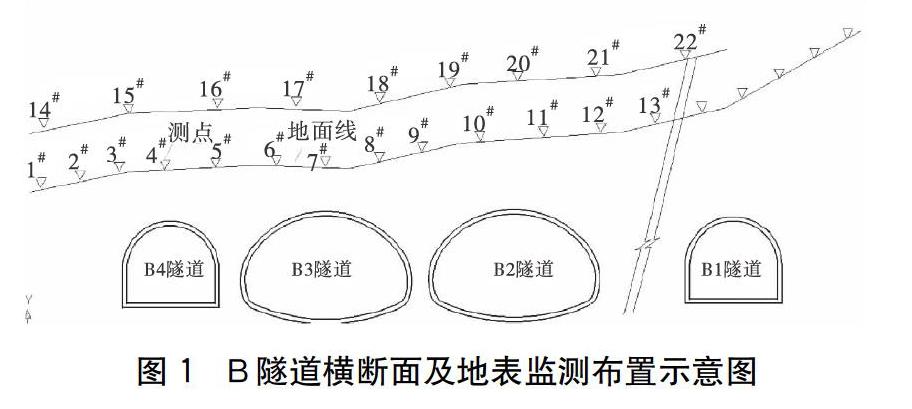

欽州市北部灣大道至中馬欽州產業園道路工程(園區外段),西起進港公路,東至中馬產業園西側邊界,全長約3.127km。擬建B隧道位于欽州市北部灣大道至中馬產業園西側邊界,為分離式/小凈距越嶺短隧道。B隧道含主洞兩座(B2、B3),均為單洞四車道大跨度隧道,B2隧道起止樁號為K0+028~K0+230,長度為202m,最大埋深約99m;B3隧道起止樁號為K0+028~K0+234,[JP]長度為206m,最大埋深約97m。另外,B隧道設輔洞兩座(B1、B4),分設于B2和B3隧道兩側,為非機動車道、人行隧道,其中B1隧道起止樁號為K0+000~K0+266,長度為266m,最大埋深約96m;B4隧道起止樁號為K0+028~K0+237,長度為209m,最大埋深約96m。根據物探、鉆探及工程地質測繪,隧道區地層主要由第四系殘坡積層及志留系下統(Sl)砂巖組成,圍巖等級有IV級和V級。其中主洞最大開挖寬度約19.5m,輔洞最大開挖寬度約7.05m,各隧道間凈距離約5~6m,為超小凈距隧道。隧道橫斷面及地表監測布置示意圖如圖1所示:

2 現場監測

2.1 開挖時間與工序情況

進口端B3號隧道于2018-05-22開始正式進洞開挖,右導洞上臺階,2018-05-30開始開挖左導洞上臺階,此時右導洞進尺19m;2018-07-01開始開挖右導洞下臺階,2018-07-07始開挖左導洞下臺階,各工序開挖時間節點見表1。

2.2 監測結果

根據下頁表2~7和圖3~8數據可以得出:

(1)右導洞上臺階開挖時,最大變形監測點為右導洞正上方附近的8#測點,變形量為6mm。

(2)左導洞上臺階開挖時,最大變形監測點為B3隧道正上方的7#測點,累計變形量為11mm,左導洞上臺階開挖期間變形量為7mm。

(3)右導洞下臺階開挖時,最大變形監測點為左導洞正上方附近的6#測點,累計變形量為14mm,右導下臺階開挖期間變形量為6mm。

(4)左導洞下臺階開挖時,整體變形量較前階段偏小,最大變形監測點為右導洞正上方附近的8#測點,累計變形量為14mm,左導洞下臺階開挖期間變形量為2mm。

(5)中導洞開挖時,位于拱頂正上方7#測點變形量最大,累計變形量達到16mm,本階段變形量為5mm。

(6)位于B3左側的B4隧道開挖期間,B4隧道正上方5#測點及左上方的4#測點在此期間沉降量最大,變化量均為5mm,位于右上方(靠近B3隧道側)的6#測點變化量僅為2mm,但位于B3隧道右上方的8#測點變化量達到4mm。

(7)B3號隧道及B4號隧道開挖期間,1#、11#、21#等測點均在0~2mm范圍內波動,可認為不受開挖擾動影響。整個地表變形響應范圍在2#~10#(第一排)、14#~20#(第二排)測點橫向覆蓋區域內。

3 隧道開挖影響范圍分析

根據太沙基地下洞室圍巖壓力理論,淺埋隧道開挖圍巖計算范圍取洞室左右墻腳兩側向上(45-φ/2)°直線,如圖9所示。

根據相關勘察設計資料及同類巖土經驗值,本隧道巖土物理力學性質指標如表8所示。

隧道上覆土層,根據第一、二排監測點處高程及以上勘察資料,殘坡積層厚度取平均值3.75m,強風化層取5m(第一排)、10m(第二排),由此隧道上覆巖土層內摩擦角的加權平均值為:第一排φ1=32.4°,第二排φ2=34.5°,平均值為33.5°。結合以上太沙基圍巖壓力理論可得開挖影響線與豎直方向夾角為:θ=45-33.5/2=28.3°。

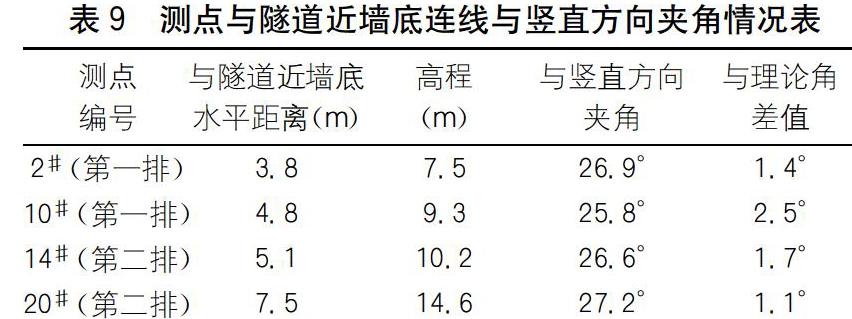

結合處于理論邊緣位置附近的2#、10#、14#、20#四處測點高程及其與隧道邊緣的水平距離,得到四處測點與隧道近墻底連線與豎直方向夾角情況如表9所示。

由表9可見,實測影響范圍與理論影響范圍角度相差在1.1°~2.5°之間,最大偏差為9.7%,理論與實際符合性較好。綜合考慮到實測影響范圍應向外側繼續延伸一定距離(例如實際影響范圍應在1#~2#測點之間),故實際誤差可能更小。由此可以認為淺埋大斷面超小凈距隧道開挖擾動影響范圍采用太沙基地下洞室圍巖壓力理論進行估算,誤差較小。

4 結語

(1)根據不同施工階段地表各測點的變形情況可以看出,采用雙側壁導坑法開挖的大斷面淺埋隧道其整體沉降量<20mm,與隧道預留沉降量20cm(Ⅴ級圍巖)相比,地表沉降變形控制較為理想。

(2)不同工況施工過程中,不同位置的測點沉降變化情況表現出不同的規律,其中:左中右上臺階開挖時,各分部開挖期間其主要影響測點位于其開挖區域正上方附近測點;但左導洞下臺階及右導洞下臺階開挖時,其影響最大測點分別為右導洞正上方附近8#測點及左導洞正上方附近6#測點;雙側壁導坑法開挖過程中,左右導洞上臺階開挖及右導洞下臺階開挖對地表測點沉降影響較大。

(3)鄰近小斷面隧道(B4隧道)的開挖對B3隧道另一側上方8#測點影響最大,其擾動影響類似于B3左導洞下臺階對8#測點地表沉降的影響。

(4)根據實際布置測點情況可得到B3、B4兩座隧道開挖過程中第一排2#~10#測點及14#~20#測點受了開挖擾動的影響,存在不同程度的變形沉降情況。將實際觀測得到的影響區域與太沙基地下洞室圍巖壓力理論計算得到的開挖擾動影響范圍進行對比,兩者結論較為一致。可見大跨度淺埋砂巖隧道圍巖擾動范圍按從隧底以(45-φ/2)°的角度傾斜來確定是可行的。

參考文獻:

[1]周丁恒,曹力橋,馬永峰,等.四車道特大斷面大跨度隧道施工中支護體系力學性態研究[J].巖石力學與工程學報,2010,29(1):140-148.

[2]施有志,柴建峰,阮建湊,等.特大跨度隧道分部開挖爆破對既有隧道結構的影響[J].中山大學學報(自然科學版),2018,57(5):72-80.

[3]工程地質手冊編委會.工程地質手冊(第五版)[M].北京:中國建筑工業出版社,2018.

[4]呂 剛,劉建友,趙 勇,等.超大跨度隧道圍巖支護體系構件化設計方法及其應用研究[J].隧道建設(中英文),2018,38(9):1520-1528.

[5]黃木坤.山地城市地鐵車站隧道圍巖壓力及結構支護機理研究[D].重慶:重慶大學,2017.

[6]李利平,李術才,趙 勇,等.超大斷面隧道軟弱破碎圍巖空間變形機制與荷載釋放演化規律[J].巖石力學與工程學報,2012,31(10):2109-2118.