北部灣30萬噸級深水航道設計技術分析

黃偉軍

摘要:沿海深水航道的建設,不可避免地會遇到基礎資料匱乏、技術經驗不足等問題,文章結合廣西北部灣港建設工程實例,介紹了北部灣深水航道的創新設計技術與亮點。

關鍵詞:北部灣;深水航道;設計技術

中國分類號:U612.32文獻標識碼:A

0 引言

隨著我國經濟的高速發展,沿海港口也不斷朝著專業化、大型化的方向發展,進港航道不斷向外海延伸。因此,既要對深水航道設計技術進行探索,也需要及時對創新點進行分析、總結、推廣,確保工程方案的科學合理,更好地服務經濟社會發展。本文以北部灣30萬噸級航道工程為例,總結了北部灣深水航道的創新設計與亮點。

1 工程概況

1.1 地理位置

北部灣(Beibu Gulf),位于中國南海的西北部,是一個半封閉的海灣,其中,欽州灣位于北部灣的最北面,灣口朝南,東、北、西三面丘陵環抱。北部灣30萬噸級航道工程地處欽州灣頂的欽州港三墩外港作業區以南海域。

1.2 建設規模及標準

1.2.1 建設規模及標準

北部灣30萬噸級航道工程位于欽州灣灣口-21 m~-10 m水深之間海域,航道全長約34.3 km(不含30萬噸級支航道)。按單向乘潮通航30萬噸級油輪設計,設計船型尺度為334 m×60 m×22.5 m(總長×型寬×滿載吃水),航道的乘潮水位為3.81 m,乘潮保證率為70%。

30萬噸級航道主要服務對象為欽州港三墩作業區30萬噸級原油碼頭,以及欽州港各規劃作業區內10萬噸級及以上泊位。

1.2.2 航道設計通航能力

考慮氣象及波浪因素影響,在乘潮保證率分別為70%和90%的情況下,本航道年可通航的天數分別為234 d和301 d。航道的20萬~30萬噸級油輪通過能力達到6 000萬t以上,能滿足三墩外港作業區近期1 000 t/年原油運量的需求。

1.3 航道總平面布置

30萬噸級航道起自北部灣深水區,由一直線航段組成,船舶以航向為9°~189°進出,在A點與30萬噸級支航道相連接,航道長34.3 km。航道設計通航寬度為320 m,設計底高程為-21 m;乘潮時間為3.5 h,乘潮水位為3.81 m,乘潮保證率為70%。

1.4 疏浚工程

1.4.1 疏浚土質

根據地質勘察資料,本工程疏浚土質主要有2級淤泥土、3級黏性土、4級黏性土、7級砂土、8級砂土、9級砂土。一般挖泥船均容易開挖或較易開挖,航道可挖性尚好。航道開挖后回淤量不大,穩定性良好。

1.4.2 挖槽斷面

航道開挖邊坡為淤泥質土1∶7,其他土層1∶5。

1.5 助導航設施

本航道布置34座燈浮標,其中新增航道側向浮標26座,通過移位利用欽州港10萬噸級航道現有浮標3座;航道口外與新錨地新增浮標1座;新增錨地和傾倒區標志各2座。

另在新錨地與航道進口之間設浮筒直徑5.0 m的大型燈浮1座(0#燈浮標),引導大型船舶自錨地通往30萬噸級進港航道。

1.6 港外錨地

本工程新增設一個30萬噸級錨地,其尺度為4.0 km×4.0 km,并調整4#錨地和3#錨地布置。

2 項目的主要特點

本項目位于北部灣北部,自欽州港10萬噸級進港航道起點向南延伸,僅由一段直線段組成,長34.3 km,沒有攔門沙。工程區域巖石埋藏較深,航道設計底高程以上均為覆蓋層。對航道產生淤積影響較大的是在大風浪作用下沉積在兩側淺灘泥沙被掀動再次搬運與輸移,因此,航道選線需重點研究風浪、潮流共同作用對航道淤積的影響。由于工程場地遠離規劃岸線,疏浚廢方綜合利用處理較為困難。

欽州灣外水域存在遺棄炸彈區,需考慮安全距離要求。航道邊線至炸彈區約3 950 m,略大于3 500 m的安全距離。為避免施工過程中船舶航向偏離或為了相互避讓可能進入炸彈區,必須采取必要的安全措施。

3 技術難點與創新

3.1 通過數學模型研究航道影響因素,合理確定航道平面布置方案

航道選線主要考慮天然水深條件、適航性、開挖工程量、航道維護以及與現有外海習慣航路和規劃航道的銜接等因素進行綜合比選。由于30萬噸級航道從現狀10萬噸級航道起點向外海延伸,工程海域沒有明顯的天然深槽,航道選線難度較大。

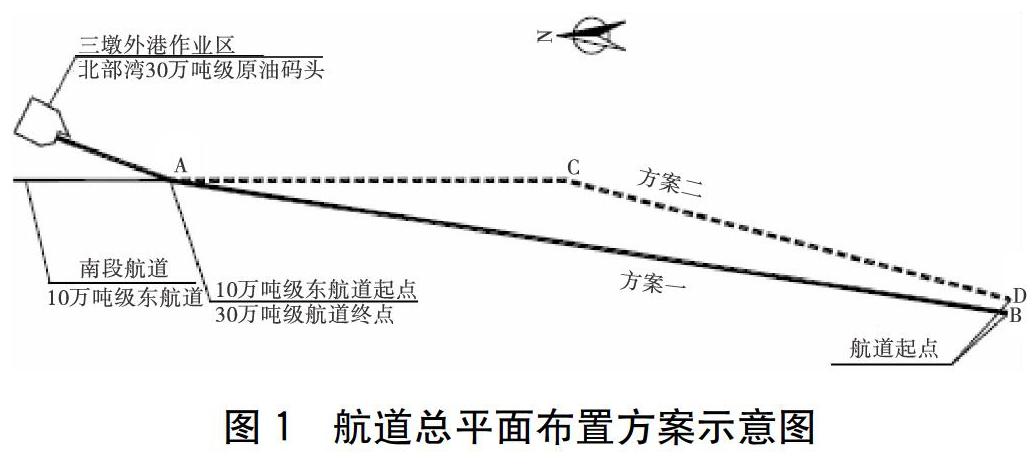

設計階段提出方案一(西線)和方案二(中線)兩個具有明顯可比性的方案進行比選,如圖1所示。

方案一中,航道平面布置僅有一個直線航段,起于欽州灣外-21.0 m水深的B點,終于欽州港10萬噸級航道起點A,航道長34.3 km。該方案在A點轉右進入三墩外港作業區支航道,抵達30萬噸級原油碼頭,同時在A點進入欽州港10萬噸級航道。

方案二的航道平面布置由兩個航段組成(不含支航道)。航道起自欽州灣外-21 m水深的D點,終于欽州港10萬噸級航道起點A,船舶由D點向東北航行約22.2 km至C點處,左轉15°航行約16 km至A點。該航線方案最淺點水深12.8 m,航道長度約34.6 km。該方案在A點右轉21°進入三墩外港作業區支航道,抵達30萬噸級原油碼頭,航道最淺處水深9.8 m,現狀水深均<21 m。

為了比較兩個方案的航道走向與潮流漲、落潮的夾角,航道內平均橫向流速,以及航道走向與常、強浪向SSW向浪的夾角,在設計階段建立數學模型進行了潮流泥沙數學模型研究,通過數學模擬手段解決了航道選線的難題。

數模研究結果表明,方案一的航道走向與漲、落潮流向的夾角較小,平均橫向流速較小,航道回淤量較小,航道維護容易。此外,航道與三墩外港作業區支航道轉向角較小,適航性較好,有利于油船進出三墩外港作業區泊位,且工程投資較小。綜合比較航道條件和工程投資,推薦方案一。

3.2 建立數學模型研究分析航道的穩定性,科學預測維護疏浚頻次

欽州灣30萬噸級進港航道走向為南北走向,航線位于欽州灣-10 m等深線以外,其海區灘面物質以粉砂質黏土為主,泥沙中值粒徑介于0.003~0.005 mm之間,航道的泥沙淤積主要是懸沙落淤所致,推移質泥沙淤積可不考慮。

為了定量分析30萬噸級航道實施后的穩定性以及泥沙淤積情況,為今后的航道維護提供參考依據,本項目委托交通部天津水運工程科學研究所完成了《欽州港30萬噸級進港航道工程潮流數學模型及泥沙淤積分析研究》,對漲潮、落潮原型及工程后不同工況的潮流泥沙進行了計算研究。

研究成果表明,欽州外灣的灘、槽處于基本穩定狀態之中,30萬噸級航道所處海域都在-10 m等深線以外,其泥沙來源少,含量低,一般都<0.01 kg/m3,泥沙淤積主要是懸沙落淤所致。在正常年份下,欽州港30萬噸級航道開挖至-21.0 m水深,航道平均年回淤強度為0.13 m/a;在災害天氣情況下,航槽內泥沙驟淤強度約為0.065 m,航道年淤積量約為142萬m3。航道建成后可考慮每3年安排一次維護性疏浚,表明所選擇航道線路布置方案合理,航道開挖后穩定性較好。本項目根據航道的穩定性分析提出的航道維護疏浚頻次,為項目建成后的維護管理提供了科學的參考依據,可供同類項目借鑒。

3.3 選擇新錨地,統籌考慮對原有錨地做出合理調整

欽州港原有錨地最大只能錨泊15萬噸級船舶,對于進出本30萬噸級航道船舶的候潮、待泊、引航和檢疫等,原有錨地水深不能滿足要求,需要布設新的錨地。根據《海港總平面設計規范》,30萬噸級油船要求錨地水深>29 m。

根據海區測圖,將30萬噸級錨地設在離航道起點(B點)南側約5 nmi處,滿足錨地邊緣距航道邊線大于3倍船長的安全距離要求,該處水深為29.1~31.4 m,水下地形平坦,錨地表層底質為0~0.3 m厚的淤泥(混砂),下部為可塑-硬塑黏性土層(含少量粉細砂,局部含少量中粗砂,黏性一般)及中密-密實砂層,錨地地質能夠滿足20萬~30萬噸級油輪候潮、待泊等的錨泊需求。30萬噸級油輪采用單錨系泊,從保障油輪安全錨泊角度出發,錨地水域半徑取值在1 000 m以上。錨地水域以方型布置,邊長為4 km,面積為16 km2。

根據30萬噸級進港航道布置方案,航道軸線直接穿過現3#錨地東側,航道左邊線距離3#錨地邊線的距離不能滿足規范要求,因此,需將3#錨地整體向西移動2 495 m,使其東邊線與30萬噸級航道的左邊線最小距離為1 012 m。此外,欽州港10萬噸級進港航道擴建工程擬設置的4#錨地與本項目30萬噸航道工程擬設外海拋泥區的西側有重疊,且該拋泥區所拋疏浚土還會隨潮流流向西南,也不利于4#錨地水深的維持。因此,根據前期研究成果并征詢海事等相關部門的意見,將4#錨地向南偏東方向移動約14 km,以滿足10萬~15萬噸級船舶錨泊的需求。

本工程根據項目需要配套建設了30萬噸級外海錨地,同時分析其對現有錨地的影響,進而采取相應的措施,實現了現狀與發展的相互協調。

3.4 合理選擇疏浚土處理方案

疏浚土處理方案進行了全外拋、部分吹填和全吹填三種方案比選。如果疏浚土吹填區考慮選在距本工程最近的三墩作業區,部分吹填方案和全吹填方案的船舶運距為20~47 km(平均運距為32.3 km),大于全外拋方案的船舶運距4~10 km(平均運距約7 km)。疏浚土處理的單價由全外拋方案的12.85元增加至全吹填方案的27.36元(未含吹填單價、運泥船在水深不足時需開挖臨時航道等的費用)。由此可見,采用吹填方案投資費用將大幅增加。經綜合比較,選取全外拋方案,利用欽州港10萬噸級航道擴建工程設置的灣外拋泥區,同時在外航道西側新設一處拋泥區,采用大型耙吸式挖泥船挖泥裝艙后運至指定的拋泥區拋棄,疏浚土平均運距為7 km。本工程疏浚土處理方案可提高施工效率,縮短工期,降低工程造價,其思路可供同類項目參考。

3.5 通過研究拋泥區的水質點運移軌跡,科學選擇拋泥區

為了判斷拋泥區對航道的影響,開展了數學模型及泥沙淤積分析研究。研究結果表明,本工程新設拋泥區在漲息、落急、落息、漲急四個時刻,從放置水質點50 h運移軌跡來看,水質點運移軌跡均為順時針方向旋轉,落潮水質點運移方向為SW向,漲潮為NE向,符合該海域潮流運動性質。由于落潮流速大于漲潮流速,兩個質點凈運移方向為SW向,凈輸移距離約13~13.5 km,而且不管在什么時候拋泥,泥沙運移軌跡都不穿越航道,表明本項目拋泥區設置合理,用該法選擇海上拋泥區,可確保拋泥區的設置科學合理。

4 結語

沿海深水航道的建設,不可避免地會遇到基礎資料匱乏、技術經驗不足的問題,在收集各種基礎資料的基礎上,如能充分利用數學模擬技術,就可較好地解決航道選線、拋泥區布置、港外錨地設置等技術難題,達到工程項目技術先進,安全、經濟、適用的目標。

參考文獻:

[1]JTS165-2013,海港總體設計規范[S].

[2]中交廣州水運工程設計研究院有限公司.欽州港30萬噸級進港航道工程施工圖設計[Z].2012.