鹽酸吡格列酮治療初發2型糖尿病患者的臨床對比觀察

王娟

【摘 要】目的:觀察鹽酸吡格列酮片治療初發2型糖尿病的臨床療效及安全性。方法:取本院收治的初發2型糖尿病患者106例作為本研究的對象,選取時間為2016年5月到2019年5月,隨后根據雙盲法將106例患者分成對比組和研究組,對比組施以安慰劑治療,研究組施以鹽酸吡格列酮治療,隨訪觀察用藥3個月后的療效。結果:研究組的空腹血糖降低有效率、顯效率顯著優于對照組,兩組相比具有顯著差異性(P<0.05)。結論:鹽酸吡格列酮片治療初發2型糖尿病的臨床療效較顯著,可有效控制患者的血糖水平,值得推薦使用。

【關鍵詞】鹽酸吡格列酮;初發;2型糖尿病;療效觀察

【中圖分類號】R969【文獻標識碼】A【文章編號】1005-0019(2020)01--02

吡格列酮是一種噻唑烷二酮類藥物,可用來口服降低人體的血糖水平,該藥作用于機體的過氧化物酶體增殖活化受體后,能使機體內的肝臟、脂肪組織及骨骼肌內的胰島素的作用增強,緩解機體胰島素的抵抗,最終降低人體的血糖[1]。本研究分析鹽酸吡格列酮片在初發2型糖尿病中的治療效果,探究其安全性比,以期為臨床治療初發2型糖尿病提供可用、高效的參考數據。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次入選的對象為2016年5月到2019年5月在本院治療的106例初發2型糖尿病患者,根據雙盲法將106例患者分成對比組和研究組,每組53例。對比組:男33例,女20例;年齡53-83歲,平均年齡(66.39±3.59)歲。研究組:男30例,女23例;年齡54-81歲,平均年齡(66.26±3.33)歲。兩組研究對象的性別比例、年齡構成、體重指數對比發現無統計學意義(P>0.05),可開展研究。

1.2 方法 研究組:口服鹽酸吡格列酮片30mg進行治療,1日1次,療程3個月。對比組:口服安慰劑進行治療,每次2片,1日1次療程3個月。試驗期間要詳細記錄患者的疾病變化,分別于用藥后的第1個月、第2個月、第3個月進行隨訪,分別檢測患者的體重、血壓、血糖變化情況,記錄患者不良反應情況[2]。

1.3 觀察指標

分別于治療前、治療后第1個月、第2個月、第3個月患者的空腹血糖、餐后2小時血糖、總膽固醇(TGH)、三酰甘油(TG)、低密度脂質蛋白(LDL)以及高密度脂質蛋白(HDL)。

1.4 療效評定 顯效:空腹血糖下降到7.2mmol及餐后2小時血糖下降到8.3mmol;有效:空腹血糖下降到7.2至8.3mmol及餐后2小時血糖下降到8.3至10.0mmol,下降率為10%至30%;無效:空腹血糖及餐后2小時血糖都未發生變化,下降率在10%之內[3]。

1.5 統計學方法

本研究采取統計學軟件SPSS20.0進行數據的分析處理,資料用()、(%)表示,組間比較用t值、X2檢驗,P<0.05表示數據區別具有統計價值。

2 結果

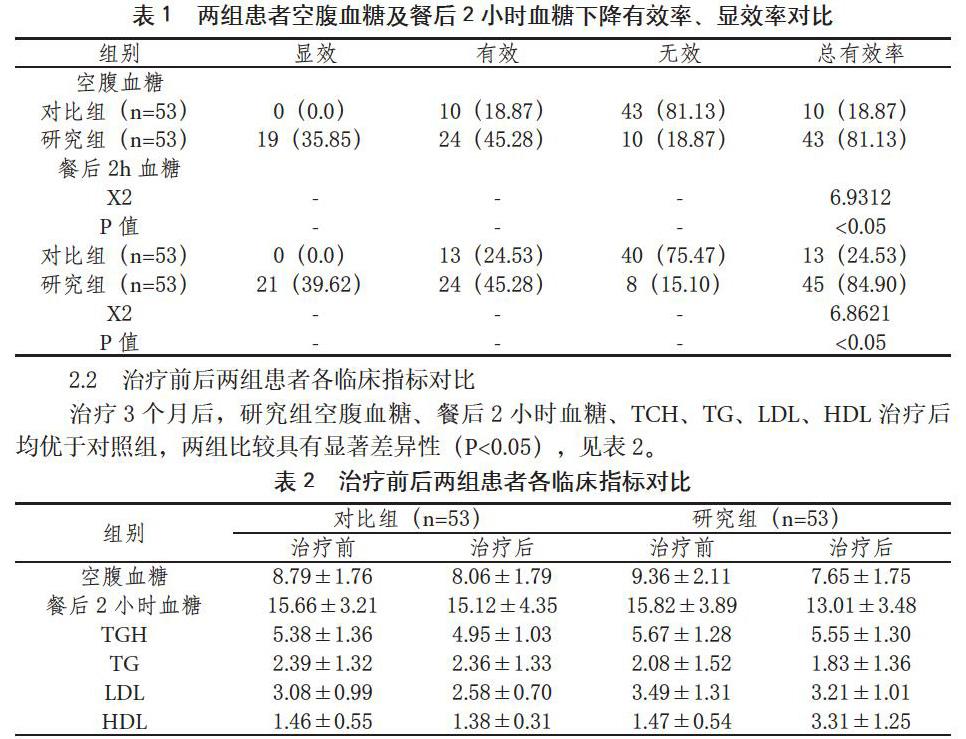

2.1 空腹血糖及餐后2小時血糖下降有效率、顯效率對比 研究組采用鹽酸吡格列酮治療后,患者的的空腹血糖降低有效率為、顯效率為,餐后2h血糖降低的有效率為、顯效率為,與應用安慰劑治療的對照組相比具有顯著差異性(P<0.05),見表1。

2.2 治療前后兩組患者各臨床指標對比

治療3個月后,研究組空腹血糖、餐后2小時血糖、TCH、TG、LDL、HDL治療后均優于對照組,兩組比較具有顯著差異性(P<0.05),見表2。

3 討論

2型糖尿病多發于老年群體,因老年人年齡較高,機體的的胰島功能衰退,細胞膜外周圍的胰島素敏感性降低,及細胞膜上面的胰島素受體的數量減少,這就導致的老年人易患上糖尿病[4]臨床上一直將治療老年糖尿病作為重要的任務。鹽酸吡格列酮是一種胰島素增敏劑,此藥能通過對過氧化物酶增殖物活化受體γ產生激活作用,對機體的胰島素抵抗進行改善,降低2型糖尿病者機體的血糖水平[5]

本實驗可觀察到,采用鹽酸吡格列酮治療的研究組患者的的空腹血糖降低有效率為45.28%、顯效率為35.85%,餐后2h血糖降低的有效率為45.28%、顯效率為39.62%,顯著高于對照組,對比具有顯著差異性(P<0.05)。同時,治療后,研究組的TCH、TG、LDL、HDL治療后均優于對照組,兩組比較具有顯著差異性(P<0.05)。這表明鹽酸吡格列酮在治療初發2型糖尿療效確切,安全性比較高,值得推廣應用。

參考文獻

孟磊.鹽酸吡格列酮治療初發2型糖尿病患者的臨床對照分析[J].當代醫學,2018,24(35):102-104.

唐曉青.鹽酸吡格列酮單藥治療初發老年2型糖尿病患者效果觀察[J].臨床合理用藥雜志,2017,10(35):71-72.

林小銳.吡格列酮對比二甲雙胍在2型糖尿病患者中的治療作用分析[J].中國現代藥物應用,2017,11(13):130-131.

倪雪松.吡格列酮和二甲雙胍治療糖尿病的效果觀察[J].中國醫藥指南,2018,6(2):29-29.

王凱.鹽酸二甲雙胍片與鹽酸吡格列酮片治療2型糖尿病患者療效評價[J].海峽藥學,2017,29(8):142-143.