品管圈在降低ICU患者失禁性皮炎發生率中的應用

張正坤 張秀濃 陳嘉萍

【摘 要】 目的:探討品管圈管理在降低重癥監護病房(intensive care unit,ICU)患者失禁性皮炎發生率中的應用效果。方法:將我院ICU 2018年1月1日至2018年6月30日品管圈活動前收治的66例大便失禁患者作為對照組,計算失禁性皮炎發生率。2018年7月1日成立品管圈小組,選定主題、把握現狀、目標設定、分析原因、制定對策并實施,將品管圈后2018年7月1日至2018年12月30日收治的79例大便失禁患者作為QCC組。分析在實施品管圈前后護士掌握失禁性皮炎知識水平以及患者發生失禁性皮炎比率。結果:活動后失禁性皮炎發生率達到目標值并明顯低于對照組,前后比較,P<0.05,差異具有統計學意義;活動后護士的失禁性皮炎相關知識平均得分高于活動前。結論::ICU應用品管圈模式有利于減少發生ICU失禁性皮炎,改善護理人員的失禁性皮炎專業知識水平。

【關鍵詞】 品管圈;失禁性皮炎;重癥監護病房

【中圖分類號】R751

【文獻標志碼】A ? ?【文章編號】1005-0019(2020)02-121-01

失禁性皮炎(incontinence associated dermatitis,IAD),是指因尿失禁或大便失禁導致的刺激性接觸性皮炎。主要以浸漬、糜爛、紅斑、紅疹、皮膚剝脫作為表現,部分存在感染[]。品管圈(Quality Control Circle)為將工作內容、性質類似或者趨近的能夠有效合作的基礎工作者主動的精神組圈,依照預設的行為步驟程序開展品管圈措施,持續改進工作中的實際問題,提高護理質量的活動[]。ICU是失禁性皮炎的高發人群,國外研究表明住院患者IAD發生率19%-50%[],我院ICU采用品管圈方法降低了ICU患者失禁性皮炎的發生率,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

1.1.1 一般資料 隨機選擇2018年1月至6月品管圈活動前我院ICU收治的66例大便失禁患者為對照組,男34例,女32例,年齡48~79歲,平均(63.42±8.79)歲。選擇品管圈活動后2018年7月1日至2018年12月30日收治的79例大便失禁患者作為對照組,男41例,女38例,年齡49~76歲,平均 (62.21±7.68)。實施品管圈前后患者基線資料相似,無明現差異(均P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 品管圈組 ICU于2018年7月成立品管圈,圈名為白膚美圈,圈員14名,投票選出圈長、副圈長、秘書各一名,2次圈會/周。

1.2.1 明確主題 利用頭腦風暴法,討論工作中常見問題,從上級政策、迫切性、重要性、圈員能力4個項目開展評價,“5、3、1”3級評分法選出分高者,最后將“降低ICU患者失禁性皮炎發生率”確立為主題。

1.2.3 現狀調查 統計ICU 2018年1月至6月患者的大小便失禁例數、失禁性皮炎例數。66例大便失禁,小便失禁患者0人,發生IAD患者10人,IAD發生率=IAD發生人次/大小便失禁人次X100%,發生率為15.2%。設計IAD相關知識問卷,對ICU共60名護士進行考核并計算出平均分為69.3分。

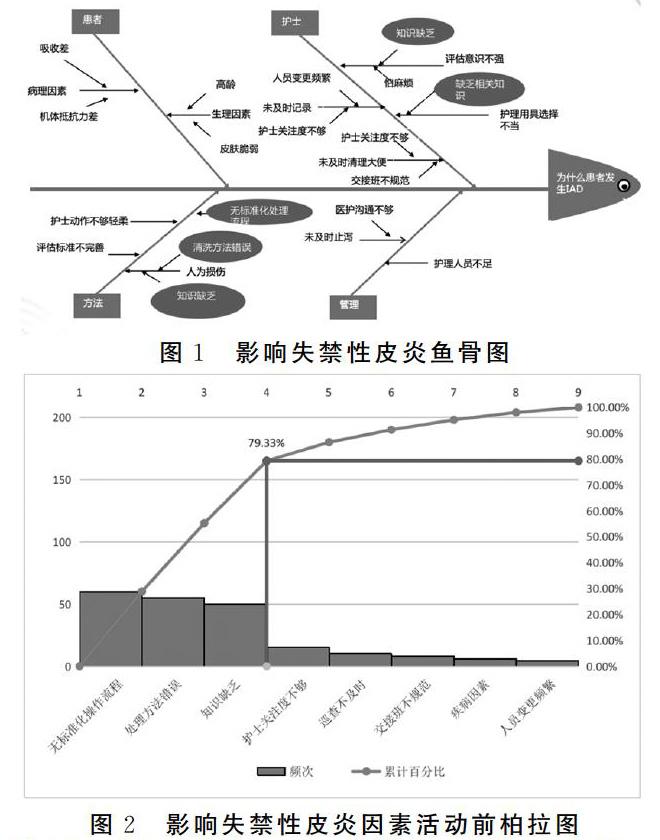

1.2.4 要因分析 使用魚骨圖分析人、物、法、環,見圖1。探究影響ICU失禁性皮炎因素,無標準化操作流程、處理方法錯誤、知識缺乏、護士關注度不夠、巡查不及時、交接班不規范、疾病因素、人員變更頻繁是導致ICU失禁性皮炎發生率高的8個相關因素,見圖2。運用柏拉圖進行分析,根據二八定律原則[],無標準化操作流程、清洗方法錯誤、知識缺乏為根本原因。

1.2.5 明確目標 利用品管圈中公式計算目標值[4],目標值=現況值-改善值=現況值-(現況值x改善重點x全能力),在圈中對照個人能力評價,初步計劃圈能力為70%,改善重點為80%,品管圈活動后失禁性皮炎發生率目標值=15.2%-(15.2%x70%x80%)=6.7%。

1.2.6 對策制訂及實施 針對無標準化操作流程、處理方法錯誤、知識缺乏為主要根本原因,通過PDCA戴明循環整改,措施主要有。

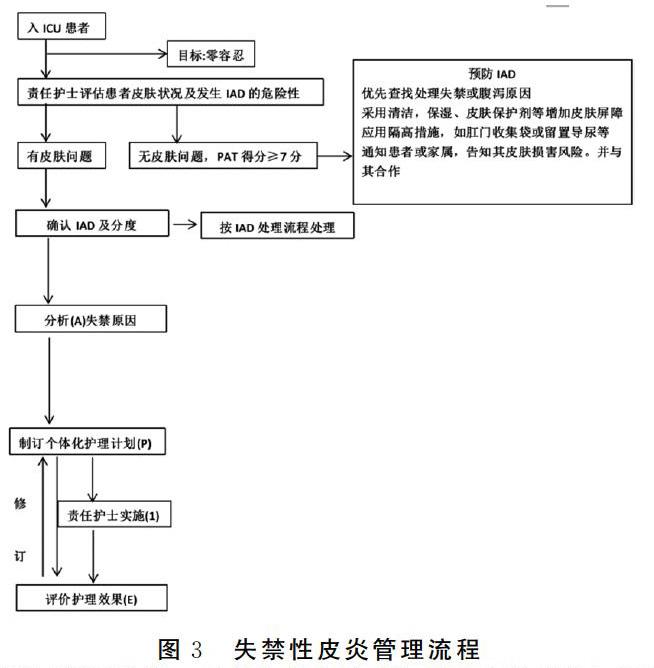

1.2.6.1 制訂及完善失禁性皮炎的管理流程,管理流程參照馮潔惠等[]設計的ICU失禁相關性皮炎防控指引而制訂,如圖3。所有患者在入ICU2h內由責任護士用會陰評估工具(Perineal Assessment Tool PAT)完成首次評估,該量表共四個部分組成,包括刺激物的類型、刺激時間、會陰部皮膚狀況及構成因素。評分標準采用Likert 3點計分法,各子量表有1分到3三分,總共4-12分,分數越高表示發生失禁性皮炎危險性越高。總分在4-6分之間屬于低危險群;7-12分屬于高危險群。此后每日復評一次。若PAT≥7分,則啟動預防措施。若有皮膚問題,之后每4h評估皮膚狀況,并告知護理組長及護士長,確認IAD及分度,分析失禁原因,制定個體化護理計劃,責任護士實施,評價護理效果,及時修正計劃。如此周而復始,直至問題解決。對于PAT≥7分及皮膚有問題的患者,及時告知家屬皮膚評估結果和護理計劃,以期獲得理解和合作。

1.2.6.2 規范IAD處理方法。①清潔:溫和清洗失禁患者便后肛門。②保護:清洗后使用皮膚保護劑對皮膚進行保護,建議擦拭干凈后噴一層薄薄的造口粉,然后外噴3M保護膜對排泄物進行隔絕;局部真菌感染的使用抗真菌藥物,再用皮膚保護劑。③根據大便性狀及肛周皮膚狀況選擇合適的護理用具:大便失禁且肛周無嚴重糜爛患者,可行上步處理后外貼人工肛袋,接負壓吸引,大便無法引出時可接無菌注射用水適時沖洗;水樣便且肛周嚴重糜爛無法貼肛袋患者,可插肛管接引流袋,當大便性狀變為糊狀后及時拔除;腹瀉嚴重且水樣便患者可選擇大便套件。

1.2.6.3 開展循證培訓,提高護理人員對失禁性皮炎相關知識的認知,提高護理人員的工作能力。由護士長組織全體護士參加培訓,培訓方式以專題講座和操作示范為主,內容包括最新失禁性皮炎的研究進展、失禁性皮炎的概念及產生原因、分級及處理、會陰評估工具、護理用具使用方法,同時提供書面學習材料,在病區張貼教育海報等自學方式,要求護理人員必須掌握IAD相關理論知識,并進行理論考核。

1.3 觀察指標 ①品管圈活動前后兩組失禁性皮炎情況。②護士失禁性皮炎知識水平。

1.4 統計學方法 數據采用SPSS17.0進行統計學分析。失禁性皮炎發生率用x2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 考核結果 活動后護士失禁性皮炎相關知識考核平均分為88分,進步率為26.98%,見圖4。

2.2 活動前后兩組患者失禁性皮炎發生率比較

活動后失禁性皮炎發生率達到目標值并明顯低于對照組,見圖5,活動前后兩組患者失禁性皮炎發生率比較,P<0.05,差異具有統計學意義,活動后失禁性皮炎發生率明顯低于活動前。見表1。

3 討論

ICU失禁患者中失禁性皮炎并發癥較為常見,調查發現科室對失禁性皮炎處理水平較差,從而開展“降低失禁性皮炎發生率”主題品管圈行動,效果顯著。護士失禁性皮炎相關知識水平提升,并能按處理流程采用護理用具準確處理。結果顯示,活動后護士失禁性皮炎平均得分明顯高于活動前,活動后兩組患者失禁性皮炎發生率比較,P<0.05差異具有統計學意義,活動后失禁性皮炎發生率明顯低于活動前。

開展品管圈活動科提高團隊凝聚力,充分發揮每個圈員的特點,規避了單個護士可能存在的護理能力不足問題,讓護士門共同參與,提高團隊凝聚力

4 結論

通過開展品管圈活動,提升了護士的相關專業知識水平,調動了護士的積極性,ICU應用品管圈模式有利于減少發生ICU失禁性皮炎。

參考文獻

[1] 王曉慶,段培蓓.失禁相關性皮炎的研究進展[J].護理學報,2012,19(14):9—11.

[2] 許晨耘,符林秋,陳克妮,等.以點帶面全面推行醫院護理品管圈活動[J].護理學雜志(綜合版),2013,28(7):4-6.

[3] 張娜,吳娟.失禁相關性皮炎的研究進展[J].中華護理雜志,2012,47(11):1046—1048.

[4] 幸國.醫院品管圈活動實戰與技巧[M].杭州:浙江大學出版社.2010:5.

[5] 馮潔惠,徐建寧,俞超等.ICU失禁相關性皮炎防控指引的制訂及臨床應用[J].中華護理雜志,2014,49(12):1483—1486.