3830例遺傳咨詢者外周血染色體核型分析

莊宇珊,洪桂華

莆田學院附屬醫院檢驗科,福建莆田 351100

染色體數目或結構異常引起的疾病稱為染色體病,其本質是染色體上的基因或基因群的增減或變位破壞了基因元件的平衡狀態,因而妨礙了人體相關器官的分化和發育,造成機體形態和功能的異常[1]。染色體病是一種常見的遺傳病,占遺傳性疾病的1/10,大部分染色體異常胚胎夭折并引起自發流產,少數的存活者,在兒童期常表現為發育落后、智力低下及先天多發畸形等[2],成人常表現出生殖孕育問題,給家庭和社會帶來沉重的經濟負擔和精神壓力。因此,染色體病對人類健康危害甚大,且無治療良策,目前主要通過遺傳咨詢和產前診斷予以預防。該研究回顧分析2016年1月—2018年12月期間在該院進行遺傳咨詢的3 830例染色體病患者的臨床資料,了解異常染色體的分類及頻率,明確篩查、干預重點,為患者的治療及育齡婦女的再次妊娠提供科學依據。報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧分析因先天畸形、智力低下,精神發育遲緩、不良孕史等臨床指征就診于該院的3 830例患者的臨床資料。受試者自愿參加并簽署知情同意書。該研究已獲得所在醫院倫理委員會批準,同時排除對研究不知情者和不愿意配合檢查者。

1.2 方法

采用外周血淋巴細胞培養-G顯帶-染色體核型分析法[3]。具體操作:無菌抽取患者外周靜脈血2 mL,分別適量接種于兩瓶5 mL 1640培養基中,輕輕搖勻。置于兩個獨立的37℃恒溫箱中培養72 h,常規收獲制片,G顯帶染色處理,必要時增加C顯帶或N顯帶。每例標本計數20個,選取5個中期核型進行分析,異常標本計數到100個,分析10個核型。根據人類細胞遺傳學國際命名體制 (ISCN2013)G顯帶400條帶水平為標準,分析染色體核型。

2 結果

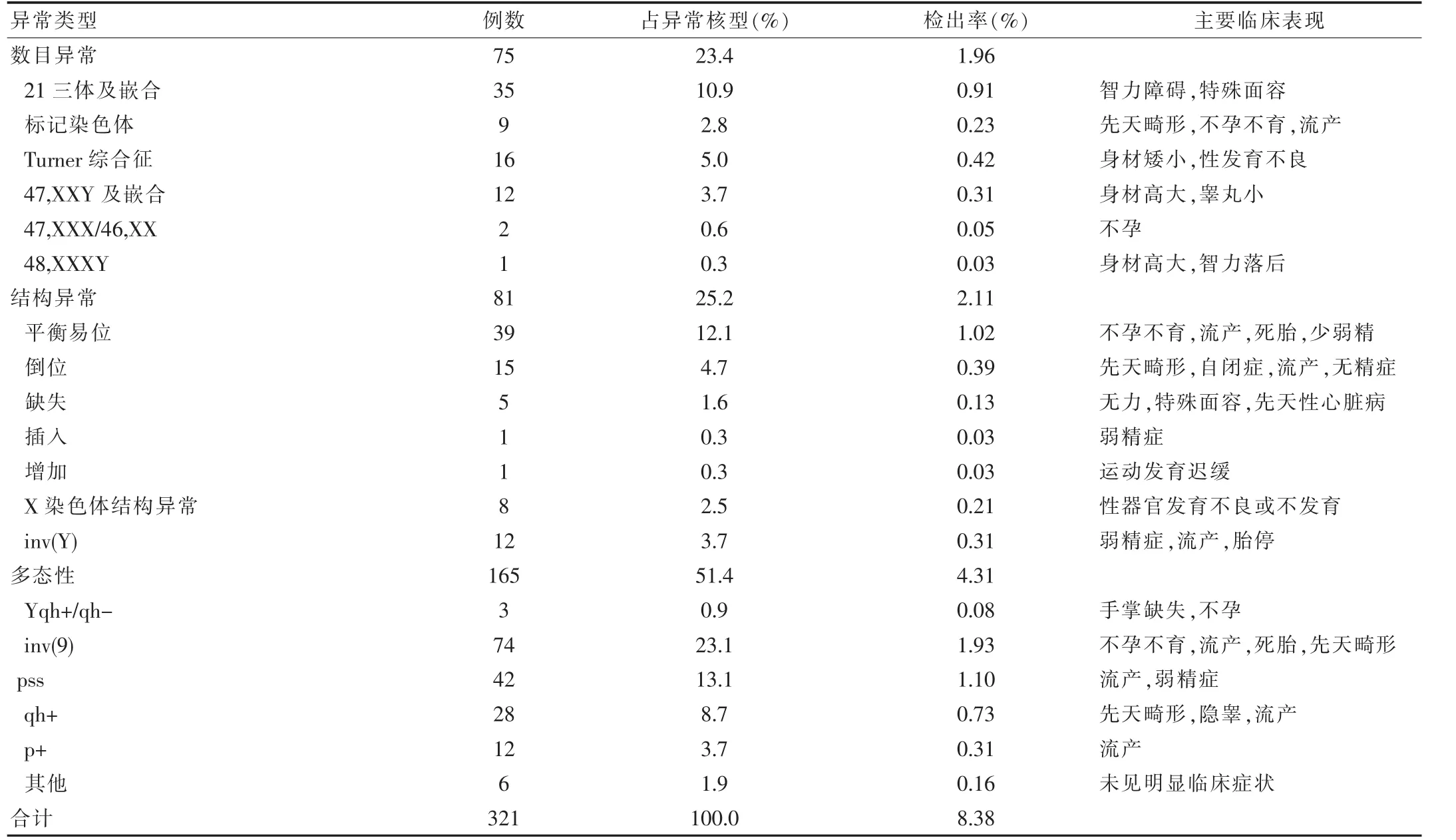

在3 830例遺傳咨詢患者中,共檢出321例異常核型,檢出率8.4%。異常核型中,染色體數目異常75例,占異常核型23.4%,其中21三體及嵌合35例(10.9%),標記染色體9例(2.8%),Turner綜合征 16例(5.0%),47,XXY及嵌合12例(3.7%),其余3例。染色體結構異常81例,占異常核型25.2%,其中相互易位39例(12.1%),倒位 15例(4.7%),缺失 5例(1.6%),X 染色體結構異常 8例(2.5%),Y倒位 12例(3.7%),其余 2例。染色體多態性變異165例,占異常核型50.9%,其中Y 多態性變異 3例(0.9%),inv(9)74例(23.1%),pss 42例(13.1%),qh+28 例(8.7%),p+12 例(3.7%),其余 6例。見表1。

3 討論

相關資料顯示[1],人群中染色體異常占比5%左右,該次研究異常染色體共檢出321例,檢出率8.4%,稍高于文獻數據,應與該研究人群的入選標準有關。異常染色體構成中,按占比由低到高依次為染色體數目異常(23.4%),染色體結構異常(25.2%),染色體多態性變異(51.4%)。

3.1 染色體數目異常

該研究共檢出21三體及嵌合染色體核型35例,檢出率0.91%,年齡1 d~6歲,男13例,女20例,女性患兒出生例數明顯高于男性患兒例數,與廣州地區及武漢地區報道的男高于女結果不一致,可能是由于地域差異[4-5]。35例患者中僅1例為嵌合體,其余均為單純型。21三體綜合征(Down’s綜合征、唐氏綜合征)是先天性智力嚴重發育不良的一種疾病,是目前能存活至出生最常見的常染色體數目異常疾病,也是引起兒童智力低下和生長發育遲緩的常見原因之一,發生率約1/800[6],患者大多智力低下,生活不能自理,發育緩慢且壽命較短,Down’s綜合征目前仍無徹底根治的辦法,只能對癥治療[7],給家庭和社會帶來沉重負擔。該文結果提示該地區生育人群也存在出生21-三體患兒的風險,對高齡和唐氏篩查高風險孕婦及早進行染色體核型及B超檢查,必要時增加無創產前基因檢測技術(NIPT),可有效減少唐氏患兒的出生。

3.2 染色體結構異常

3.2.1 平衡易位 染色體平衡易位指2條或以上非同源染色體分別發生斷裂,斷片相互交換并重接,因重接后的染色體無明顯的遺傳物質的丟失,故平衡易位攜帶者的表型和智力常發育正常,但在其形成的18種配子中,僅1種正常及1種相互易位配子可與正常配子結合并存活,其余16種遺傳物質不平衡配子與正常配子結合后多發生流產、死胎或畸形兒[8]。該研究共檢出平衡易位39例,占異常核型12.1%,為異常核型中(除多態外)占比最高的類型,涉及除19號染色體以外的所有染色體,其中涉及13號染色體易位的核型最多,為10例(男2例,女8例),其次是涉及5號的9例(男4例,女5例),涉及14號的9例(男2例,女7例),其余均少于6例。該研究中39例平衡易位患者中,成人38例,表現出生殖和妊娠相關問題的32例,占比82.1%,證實染色體平衡易位是早期胚胎流產的主要原因之一[9],32例患者中,1次不良孕史9例 (28.1%),2次不良孕史9例(28.1%),3次不良孕史8例(25.0%),4次不良孕史2例(6.3%),不孕 3例(9.4%),無精癥 1例(3.1%)。 男性 16例,女性16例,未表現出明顯性別傾向。

表1 321例異常染色體核型及臨床表現

3.2.2 倒位 倒位指同一條染色體發生兩處斷裂,中間片段翻轉180°后重新連接在一起,遺傳物質一般不會無丟失,但若斷裂點正好處于結構基因區,則會發生相應的癥狀。該研究共檢出倒位16例,涉及1,2,3,5,7,8,9,10,11,16,18號染色體,其中46,XY,inv(1)(p13q25)2例,1例表現為無精癥,46,XX,inv(7)(p22q22)2例,1例表現為自閉癥伴發育遲緩,46,XX,inv(18)(p11.2q21.1)1例,臨床表現為先天性心臟病,多趾,并指,尿道下裂,46,XX,inv(3)(q21q26.2),inv(9)(p12q12)t(11;18)(q21;q11.2)1例,臨床表現為腳趾畸形,46,XY,inv(2)(p21q14.2),inv(9)(p12q12)和 46,XY,inv(11)(p15q13)各 1例,均出現生殖孕育問題,其余病例未發現明顯臨床癥狀。表現出明顯臨床癥狀病例占比37.5%(6/16),應引起重視。

3.3 多態性

該研究共檢出多態核型165例,檢出率4.3%。傳統觀點認為[10],染色體多態現象屬于正常變異,多態性不具有轉錄活性,不引起表型的異常變化,不具有臨床意義,但近年來有越來越多的學者提出多態性對生殖和妊娠有著不可忽視的影響[11],可能與異染色質中高度重復的DNA在減數分裂的過程中出現重組異常進而影響基因調節和細胞分化,導致胚胎發育異常。該研究165例多態患者中,有生殖和妊娠相關癥狀的47例,發生率28.5%(47/165),其中少弱精6例,不孕不育14例,1次不良孕史9例,2次不良孕史14例,3次及以上不良孕史5例,明顯高于普通人群的發生率,與前述學者觀點相符[10-11], 47 例患者中,inv(9)多態 23 例(13.9%),qh+ 多態 10例(6.1%),pss多態 10例(6.1%),p+多態3例(1.8%)。除生殖和妊娠相關癥狀,165例多態患者中另有14例患者表現為發育遲緩或先天畸形,核型分布為inv(9)7例(4.2%),占比最高,其次分別為qh+3例(1.8%),pss 2例(1.2%),p+2例(1.2%)。其余病例未發現明顯臨床癥狀。165例多態患者中,inv(9)多態74例,占比 44.8%(74/165),其次為 pss多態 42例,占比25.5%(45/165),51例有明顯臨床癥狀患者中,inv(9)多態 30例,占比58.8%(30/51),其次為qh+多態13例,占比25.5%(13/51),可見,inv(9)多態的發生率和疾病相關率明顯高于其他類型多態的比率,且主要表現在生殖相關問題,然而有研究指出[12-14],inv(9)多態與生育異常無太大關系,inv(9)多態的臨床意義還需進一步深入研究。

綜上所述,遺傳咨詢患者染色體異常發生率較高,多表現為生殖問題,同時也可能出現精神發育遲緩、先天畸形、智力障礙等。加強高危人群染色體核型分析,科學篩查,對疾病診斷和指導優生優育、降低缺陷兒出生率及提高我國出生人口素質具有重要意義。