金融開放與技術進步

竇錢斌 周宇 孫美露

內容提要:金融開放能否為中國的技術進步提供新動能是當前中國對外開放過程中面臨的一個現實問題。本文在理論分析的基礎上,利用1998-2017年的跨國面板數據,通過2SLS、中介效應和門限效應模型實證檢驗金融開放影響技術進步的機制。研究表明,后發國家金融開放一方面通過加強資本的技術溢出引致技術進步,另一方面通過提升勞動力要素價格倒逼技術進步;金融開放下后發國家技術趕超過程可以根據其與世界前沿技術差距的閾值分解為“I”(差距較大)和“II”(差距較小)兩個階段,“I階段”金融開放的技術進步效應主要表現為由技術溢出效應所主導,但是“II階段”金融開放的技術進步效應則轉變為由價格倒逼效應所主導。這意味著中國在當前的發展階段下,一方面要持續擴大金融開放水平,另一方面應當著重消除各類勞動力要素價格扭曲以強化金融開放引致技術進步的動能。

關鍵詞:金融開放;技術進步;技術趕超;后發國家;勞動力要素價格

中圖分類號:F832.6 文獻標識碼:A 文章編號:1001-148X(2020)12-0010-11

作者簡介:竇錢斌(1989-),男,合肥人,上海社會科學院世界經濟研究所博士研究生,研究方向:開放經濟;周宇(1959-),男,新疆伊犁人,上海社會科學院世界經濟研究所研究員,博士生導師,經濟學博士,研究方向:國際金融;孫美露(1993-),女,濟南人,上海社會科學院世界經濟研究所博士研究生,研究方向:產業創新。

如何實現技術進步乃至技術趕超以形成高質量發展的內生動力是當前中國面臨的一個現實問題。在技術進步和技術創新的過程中,金融支持具有不可替代的作用,而為了實現高質量的金融支持,中國當前正不斷加大金融開放的力度。根據中美第一階段的貿易協定,2020年4月1日起,中國在證券、基金和保險等領域不再限制外資股比,金融市場全面向美國開放。這是新時代中國金融開放不同于以往時期的鮮明特點,中國擴大金融開放可以通過國際資金的流入支持國內的產業升級與技術進步。

一、文獻綜述

關于金融開放對技術進步的影響機制以及后發國家技術趕超的研究,較為緊密的文獻是金融部門資源配置對技術進步影響的探討,相關研究主要涉及金融發展、金融集聚、金融結構、金融創新等。比如,景光正等(2017)[1]認為偏向市場主導型的金融結構通過雙向FDI的影響路徑,更有助于一國的技術進步,隨著一國技術層次的提升,市場主導型的金融結構對技術進步的促進作用也隨之遞增。王小燕等(2019)[2]的研究結果表明,金融科技的發展對企業技術進步具有顯著促進作用,在引入企業生命周期后,回歸結果顯示這一影響效應在成長期和成熟期的企業中表現得更加明顯。王韌和李志偉(2019)[3]的研究也從側面印證了這一觀點,他們認為金融科技創新能夠提升金融體系的整體效率,進而有助于工業部門融資約束的改善以及投資效率的提升,這是推動工業部門降成本增效率的重要環節。但也有的學者持相反觀點,呂承超和王媛媛(2019)[4]認為中國的金融發展對技術創新的正向作用并非來源于金融結構的優化以及金融效率的提升,而主要依賴于金融發展規模的擴大。黎杰生和胡穎(2017)[5]從空間結構角度探討了金融集聚與技術創新的關系,研究結果顯示銀行和保險業的金融集聚對技術創新有正向作用,而證券業的金融集聚卻會逆向擠出技術創新。

從金融開放角度來看,目前國內外學術界關于金融開放政策效應的研究主要圍繞兩條主線展開:一條是從收益角度考察金融開放是否能夠對經濟增長、經濟效率等方面產生“制度紅利”[6-8];另一條是從成本角度考察金融開放產生的經濟波動、金融風險、金融安全以及衍生的金融監管等問題[9-11]。在第一條主線中,關于金融開放對技術進步影響的研究,目前學術界主要可以分為四種觀點。第一種觀點是“促進論”。Bonfiglioli(2008)[12]研究了1975-1999年70個國家樣本的經驗數據,結果表明金融開放對全要素生產率具有正向的積極影響,但其并不直接作用于資本積累。Bekaert et al.(2011)[7]的研究表明金融開放會對一國的股票市場、金融發展以及制度質量產生重要影響,進而能夠促進其全要素生產率的提升,最終實現長期的經濟增長。第二種觀點是“抑制論”。部分學者認為金融開放會增加經濟體中潛在的金融風險,通過金融危機爆發概率的上升對經濟效率產生負向沖擊[13-14]。Kose et al.(2009)[15]的研究表明雖然外國直接投資和證券資產負債的增長能夠推動一國全要素生產率的提升,但是外債與全要素生產率之間表現出顯著的負相關關系。第三種是“無關論”。Kraay(1998)[16]認為金融開放表面上對宏觀經濟帶來的收益實際上是對其帶來更大波動的補償,因而還沒有足夠的證據表明金融開放與技術進步之間存在確定關系。第四種是“條件論”。這一觀點認為金融開放是否能夠顯著影響技術進步還要受到第三方經濟因素的約束,這些因素包括穩定的宏觀經濟、良好的制度質量、健全的金融機構、有效的經濟政策等等[16-17]。

目前,中國經濟發展正轉向高質量發展階段,建立一個內生技術創新驅動高質量增長的機制尤為關鍵,在這一背景之下,政府部門正加速金融業的對外開放水平,力圖通過新時代的金融開放戰略帶動高質量發展。以往文獻較為深入的研究了金融開放與技術進步的關系,也意識到了金融開放和技術創新對高質量發展具有重要作用,但是具體到金融開放影響后發國家技術進步機制的研究還相對較少,并且沒有注意到金融開放對后發國家技術進步的影響還存在著后發國家與世界前沿技術差距的閾值效應。本文將金融開放、要素配置和技術進步納入到統一的分析框架,研究金融開放影響后發國家技術進步的過程,并從技術差距角度揭示了金融開放促進后發國家技術趕超的階段性特征。

二、理論分析與研究假設

(二)變量與數據說明

1.被解釋變量

本文選擇tfp(全要素生產率)來表示技術進步的代理變量,數據來源于PWT9.1數據庫。該數據庫提供了兩種統計口徑的TFP:一是以每年美國(TFP=1)為基準的橫向可比數據(ctfp),二是以各國2011年TFP為基準的縱向可比數據(rtfp)。為了能夠同時構建出本文的門限變量技術差距(tg),本文選擇橫向可比數據。

2.解釋變量

現有文獻關于金融開放的測度,主要有兩種方法:一種是對資本賬戶監管制度的變化進行賦值打分,如Quinn et al.(2011)[21];另一種是從跨境資本流動視角,對金融開放進行間接測度,如Lane and Milesi-Ferretti(2001)[22]。本文主要采用Chinn-Ito指數作為金融開放程度(fo)的衡量指標,Chinn-Ito指數是根據IMF發布的《匯兌安排與匯兌限制年度報告》對不同國家跨境金融交易限制程度進行綜合打分計算而出,打分越高表示一國金融開放程度越高,數據來源于Chinn and Ito(2008)[23]。同時,為了檢驗計量結果的穩健性,本文引入了兩個金融開放的替換指標(fo1和fo2)。其中,fo1是采用Lane and Milesi-Ferretti(2001)[22]的方法計算出的金融開放程度,計算公式為:資本賬戶中非儲備項目的借貸方的絕對值之和/GDP,子指標數據來源于IMF和WDI數據庫;fo2是采用Gygli et al.(2019)[24]設計發布的KOF全球化指數中的金融全球化指標。

4.門限變量

本文的門限變量為技術差距(tg),PWT9.1數據庫公布的ctfp指標是橫向可比數據,每年度以美國的TFP=1為標準,本文將美國的技術水平視為世界前沿技術水平,將各國的TFP與美國TFP的距離視為技術差距,因而技術差距=1-ctfp。

5.其他變量

本文的工具變量是一國法治程度(law),數據來源于WGI數據庫。

本文選擇的控制變量主要包括:通貨膨脹水平(infla)、人口增速(pop)、人力資本(hc)、貨物和服務貿易占GDP比重(gs)、信貸余額(credit)、固定資本形成總額(cap)和儲蓄率(saving)。人力資本(hc)和固定資本形成總額(cap)數據來源于PWT9.1數據庫,其他數據均來源于WDI數據庫。

6.數據說明

將各類變量整合以后形成了165個國家和地區1998-2017年的非平衡面板數據。由于各變量的數據缺失情況不同,為了減少實證分析損失的樣本數,本文利用MICE方法對控制變量的缺失數據進行多重插補。同時為了消除價格的影響,本文數據均采用以2011年不變美元進行計價。表1給出了上述主要變量的描述性統計。

四、實證結果與分析

(一)金融開放與技術進步

表2為對式(14)的估計結果。為控制樣本異質性的影響,在區分全樣本、OECD國家樣本和非OECD國家樣本的基礎上,表2的第(1)、第(3)和第(5)列直接考察了不同樣本下金融開放(fo)對技術進步的影響,考慮到核心解釋變量之外其他因素對技術進步的可能性影響,表(2)的第(2)、第(4)和第(6)列進一步引入了控制變量進行基礎回歸。實證結果顯示,除第(4)列外,通過控制地區效應和時間效應之后,至少在5%的置信水平下,金融開放的一次項系數顯示為正。因此,該實證結果初步判斷金融開放的不斷推進可以提升技術進步的結論。

(三)影響機制中的門限效應

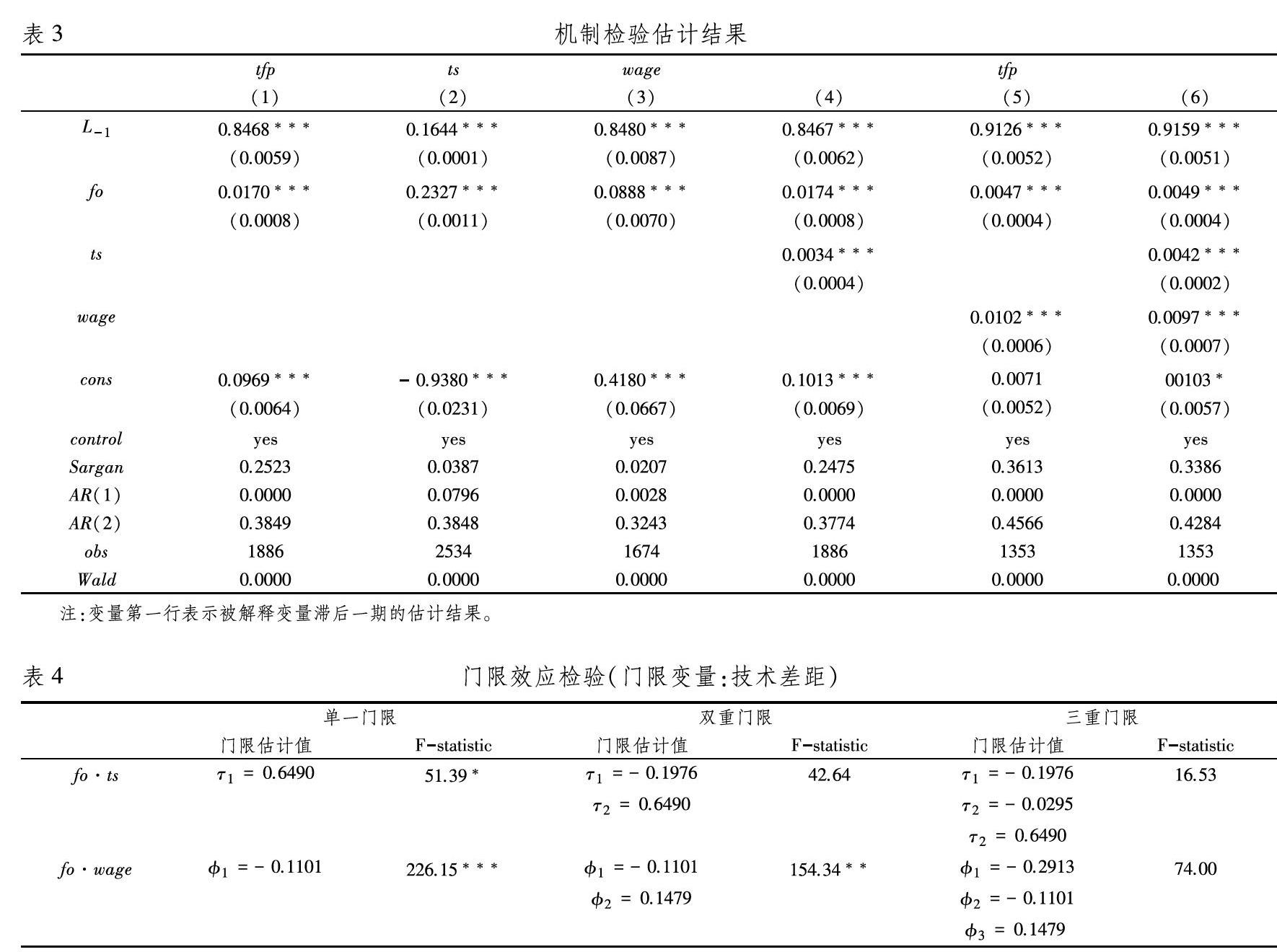

中介效應模型驗證了金融開放影響技術進步存在中介效應,然而這一結論在具體指導后發國家如何實現技術趕超的實踐上還存在不足,隨著后發國家技術水平與世界前沿技術的技術差距不斷變化的情境下,影響機制中兩個中介變量發揮的邊際效應也隨之變化。假設3指出了在不同技術差距水平下中介變量邊際效應具有非線性特征,對了識別這種非線性特征,首先,本文進一步采用面板門限效應模型進行實證分析;其次,本文選擇技術差距作為門限變量,然后對樣本數據進行自動識別以確定門限個數以及門限值,通過門限值的確定可以內生的劃分出后發國家與世界前沿技術差距較大和較小兩個區間;再次,將核心解釋變量金融開放分別與技術溢出和勞動力要素價格兩個中介變量進行交乘,以得到在兩條影響路徑中金融開放對技術進步的偏效應,若交乘項的系數值越大則表示中介變量起到的邊際效應越強;最后,對比不同技術差距之間中介變量邊際效應大小,以識別出中介變量邊際效應的非線性變化特征。

表4給出了門限個數與門限值的檢驗結果,發現在10%的置信水平下,可以認為技術溢出的邊際效應存在單一門限效應;在5%的置信水平下,可以認為勞動力要素價格的邊際效應存在雙重門限效應。進一步,通過似然比函數圖可以觀察到門限值的確定與置信區間的構造過程,可以認為在5%的置信水平下門限值的估計值等于其真實值。

確認門限效應之后,表5給出了式(19)和式(20)的估計結果。表5中第(1)列和第(2)列估計結果顯示,在金融開放影響技術進步的作用機制中,當技術差距處在較小的區間內(即tg<τ1),技術溢出在影響機制中的作用不顯著或者顯著為負,而當技術差距處在較大的區間內(即tgτ1),技術溢出在影響機制中的作用在1%的置信水平下顯著為正,且系數值明顯高于處在技術差距較小區間上的系數值。這一估計結果表明,隨著后發國家與世界前沿技術差距的不斷縮小,技術溢出在影響機制中所發揮的效應隨之減小。類似的,表5第(3)列和第(4)列估計結果中,φ1和φ2將技術差距劃分成三個區間,在技術差距較大的區間內(即tgφ2和φ1tg<φ2),金融開放影響技術進步的作用機制中勞動力要素價格的作用較小且系數不顯著,而當技術差距處在較小的區間時(即tg<φ1),金融開放與勞動力要素的交乘項在10%的置信水平下顯著為正。這一估計結果表明,在技術差距不斷縮小的條件下,勞動力要素價格在影響機制中所發揮的效應隨之遞增。假設3得到驗證。

(四)穩健性檢驗

為了檢驗回歸的穩健性,考慮金融開放的度量誤差,本文引入了金融開放的替換指標fo1和fo2,進而檢驗核心解釋變量在不同度量方法下的回歸結果是否具有穩健性,具體回歸結果見表6所示。表6的實證結果顯示,在考慮樣本異質性以及控制地區和時間效應后,金融開放均在1%的置信水平下顯著為正,這一結果驗證了在對金融開放進行不同方法度量之后,基礎回歸結論依然成立。

盡管基礎回歸和穩健性檢驗的回歸已經對系數估計結果進行了控制,且大部分控制變量通過了顯著性檢驗,有效緩解了回歸結果的內生性問題,但依然可能存在遺漏變量、樣本的自選擇效應以及一些不可觀測因素的影響,進而形成內生性問題。為解決這一內生性問題,本文尋找政府的法治程度(Rule of law)作為工具變量,運用兩階段最小二乘法(2SLS)對實證模型進行再估計,內生性的檢驗結果見表7。

表7中Kleibergen-Paap rk LM statistic檢驗中的零假設是工具變量識別不足,Kleibergen-Paap rk Wald F statistic檢驗中的零假設是工具變量弱識別,兩個檢驗均拒絕零假設說明工具變量選擇是合理的。兩階段最小二乘法的估計結果顯示,政府法治程度的工具變量選擇具有合理性,并且在克服內生性問題后,金融開放對技術進步的影響方向以及顯著性水平基本保持不變,上文實證結果依然穩健,確保了計量結果的可靠性。

五、拓展性分析

進一步,將后發國家技術趕超理解為后發國家與世界前沿技術差距不斷縮小的動態過程,那么假設3和表5的實證結果展示了在后發國家技術趕超的動態變化過程中,金融開放雖然能夠促進后發國家的技術進步,但是在金融開放對技術進步作用機制中兩條路徑的影響效應大小和動態演進路徑具有完全不同的特征。后發國家若想要利用金融開放促進自身的技術進步,就需要關注自身的技術水平與世界前沿技術的差距,在不同的技術差距上,要最大化發揮技術溢出和勞動力要素價格這兩個中介變量的邊際效應,擴大金融開放促進技術進步的可能性邊界,進而實現后發技術趕超。

從中國的現實情況來看,在改革開放初期,中國與發達國家之間的技術水平存在巨大斷層,很難依靠自身力量實現技術水平的“后發趕超”,只能依靠外資推動技術進步,加之中國勞動力要素的價格與其他國家存在巨大差距,外資進入中國的意愿強烈,因而產生了外國資本的技術外溢效應,推動了中國的技術進步走入“I階段”之中。在“I階段”的不斷發展下,中國技術進步開始向“II階段”轉軌,此時中國的技術水平已取得了長足進步,國內的企業也已經具備了利用現有技術進行一定技術創新的能力,加之國內勞動力要素的價格不斷上漲,“I階段”中外國資本的技術外溢對中國技術進步的影響效應不斷減弱,而“II階段”中勞動力要素價格上漲對技術進步的倒逼效應開始增強。當前,中國在這一轉軌時期加大金融開放力度,使得金融市場的競爭不斷加強,最終會提高家庭部門的收入水平。家庭部門收入的上升一方面意味著國內企業的勞動力要素成本提高,迫使企業加大研發投資的力度,推動生產效率的上升,進而促進技術進步,另一方面,收入水平的提升也將放松家庭部門對教育支出的約束,使得人力資本能夠得到積累,因而可以持續強化收入上升倒逼技術進步的動能。

值得注意的是,前述分析的金融開放影響技術進步機制主要闡釋的是基于要素市場價格自由浮動之上的要素配置過程,然而中國的勞動力市場在合同制度、法律制度等制度安排上還存在諸多缺陷,中國勞動力要素價格扭曲程度較為嚴重 [25]。這一結果造成的直接影響則是扭曲下的價格信息無法引導勞動力要素在各個部門中有效配置,這將削弱“II階段”中勞動力要素價格的中介效應,形成了“II階段”中倒逼機制阻塞,進而減緩中國技術進步的速度,最終對中國的后發技術趕超過程形成阻礙。這也意味著,在當前中國技術進步“I階段”向“II階段”轉軌的過程中,政府部門除了要繼續加大中國金融對外開放之外,應當著重關注到中國勞動力要素價格的扭曲,理順勞動力要素價格市場調節的機制,強化“II階段”的機制作用,進而鞏固金融開放對技術進步的促進作用。 六、結論與政策含義

擴大金融對外開放是否能夠為中國技術創新和技術進步提供新的動能是當前中國對外開放戰略面臨的一個現實問題。本文在理論分析的基礎上,利用1998-2017年的跨國面板數據,主要采用二階段最小二乘估計、中介效應模型以及門限效應模型實證檢驗了理論分析中的核心結論,可以得到以下三個主要結論:第一,金融開放對技術進步具有顯著的正向效應,在控制樣本異質性、核心解釋變量測度誤差以及內生性問題之后,該結論依然穩健。第二,后發國家的金融開放一方面是通過擴大資本的技術溢出效應來提升本國的技術水平,另一方面是在資本與勞動力要素的替代作用下提高了勞動力要素價格,進而形成對本國技術進步的倒逼效應。第三,后發國家的技術趕超是本國技術與世界前沿技術差距不斷縮小的動態過程,后發國家金融開放下的技術趕超之路可以分解為“I”和“II”兩個階段。當技術差距較大時,“I階段”的技術進步特征主要表現為由資本的技術溢出效應所主導,勞動力要素價格上升倒逼技術進步的效應不顯著。隨著技術差距的不斷縮小,技術外溢效應呈現遞減的趨勢,而勞動力要素價格的影響效應開始遞增,直至突破某個技術差距的閾值時,后發國家技術進步進入由勞動力要素價格倒逼效應所主導的“II階段”之中。

理論與實證分析的結論示意著后發國家技術趕超的實現路徑:當后發國家與外國技術差距較大時,后發國家應當主要利用金融開放引進外國的資本,最大化加強資本的技術外溢效應;而隨著技術差距的不斷縮小,后發國家應當進一步加大金融開放的力度,穩步推進國內的勞動力要素價格上升,倒逼國內技術水平提升。從中國當前的發展階段來看,中國的總體技術創新水平與改革開放時期相比取得了巨大的成就,與美國等創新型國家的技術差距雖然依然較大,但呈現出了差距不斷縮小的趨勢,甚至在基建等領域的技術水平已位于世界先列,在這樣的現實圖景下,中國可以嘗試從以下幾個方面注入技術趕超的新動能。

首先,堅定實施新時代的金融開放戰略,堅持金融業進一步對外開放政策的總方向和總原則不變,簡化資本項目的行政審批程序,逐步取消各類限制資本流動的管制,并合理安排金融開放的順序,充分發揮金融開放在長期能夠引致經濟高質量發展的積極作用,為中國技術創新和技術進步注入新動能。其次,隨著中國與世界前沿技術差距的不斷縮小,外資的技術外溢效應不斷減弱,中國不宜再將無差別吸引外資作為對外開放的重大戰略,而應更加重視外資的結構與質量,優先引進技術水平高、環境污染小的外資企業,從結構優化角度充分獲取外資的技術外溢效應。最后,中國應當破除勞動力市場的各類制度障礙,著力消除勞動力市場的價格扭曲,提高勞動者收入,勞動力要素價格的相對扭曲使得企業消極依賴低成本勞動力,不利于中國技術進步實現“I階段”向“II階段”的跨越,同時,在社會分配中中國要更加重視勞動,注重提高勞動者,尤其是提高普通勞動者的工資報酬在初次分配中的比例,最終強化金融開放引致技術進步的發展動能。

參考文獻:

[1] 景光正,李平,許家云.金融結構、雙向FDI與技術進步[J].金融研究,2017(7):62-77.

[2] 王小燕,張俊英,王醒男.金融科技、企業生命周期與技術創新——異質性特征、機制檢驗與政府監管績效評估[J].金融經濟學研究,2019,34(5):93-108.

[3] 王韌,李志偉.金融技術效率的異質性特征與產業傳導機制:省際面板的實證[J].中國軟科學,2019(10):90-102.

[4] 呂承超,王媛媛.金融發展、貿易競爭與技術創新效率[J].管理學刊,2019,32(4):21-31.

[5] 黎杰生,胡穎.金融集聚對技術創新的影響——來自中國省級層面的證據[J].金融論壇,2017,22(7):39-52.

[6] Henry P B. Capital-account liberalization, the cost of capital, and economic growth[J]. American Economic Review, 2003, 93(2): 91-96.

[7] Bekaert G, Harvey C R, Lundblad C. Financial openness and productivity[J]. World Development, 2011,39(1): 1-19.

[8] 陳雨露,羅煜.金融開放與經濟增長:一個述評[J].管理世界,2007(4):138-147.

[9] Bussiere M, Fratzscher M. Financial openness and growth: Short-run gain, long-run pain?[J]. Review of International Economics, 2008,16(1): 69-95.

[10]錢小安.金融開放條件下的金融安全問題[J].管理世界,2001(6):91-95.

[11]馬勇,王芳.金融開放、經濟波動與金融波動[J].世界經濟,2018,41(2):20-44.

[12]Bonfiglioli A. Financial integration, productivity and capital accumulation[J]. Journal of International Economics, 2008, 76(2): 337-355.

[13]Demirgü-Kunt A, Detragiache E. Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation[J]. Journal of monetary economics, 2002, 49(7): 1373-1406.

[14]Sandleris G, Wright M L J. The costs of financial crises: Resource misallocation, productivity, and welfare in the 2001 argentine crisis[J]. The Scandinavian Journal of Economics, 2014, 116(1): 87-127.

[15]Kose M A, Prasad E S, Terrones M E. Does openness to international financial flows raise productivity growth?[J]. Journal of International Money and Finance, 2009, 28(4): 554-580.

[16]Kraay A. In search of the macroeconomic effects of capital account liberalization[R]. World Bank Unpublished Working Paper, 1998.

[17]Serdaroglu T. Financial Openness and Total Factor Productivity in Turkey[J]. Procedia Economics and Finance, 2015,30: 848-862.

[18]周宇.中美匯率之爭的三個核心問題[J].世界經濟研究,2010(10):10-16,87.

[19]溫忠麟, 張雷, 侯杰泰,等. 中介效應檢驗程序及其應用[J]. 心理學報, 2004(5):614-620.

[20]Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference[J]. Journal of econometrics, 1999,93(2): 345-368.

[21]Quinn D, Schindler M, Toyoda A M. Assessing measures of financial openness and integration[J]. IMF Economic Review, 2011,59(3): 488-522.

[22]Lane P R,Milesi-Ferretti G M. The external wealth of nations: measures of foreign assets and liabilities for industrial and developing countries[J]. Journal of international Economics, 2001, 55(2): 263-294.

[23]Chinn M D, Ito H. A new measure of financial openness[J]. Journal of comparative policy analysis, 2008,10(3): 309-322.

[24]Gygli S, Haelg F, Potrafke N, et al. The KOF globalisation index-revisited[J]. The Review of International Organizations, 2019, 14(3): 543-574.

[25]劉竹青,佟家棟.要素市場扭曲、異質性因素與中國企業的出口-生產率關系[J].世界經濟,2017,40(12):76-97.

Abstract:Whether the financial openness can provide new driving force for China′s technological progress is a realistic problem that China is facing in the process of opening to the outside world.On the basis of theoretical analysis, this paper uses cross-border panel data from 1998 to 2017 to empirically test the mechanism of financial openness affecting technological progress by using 2SLS, mediating effect and threshold effect models.The results show that, on the one hand, the financial openness of the later-developing countries leads to technological progress by strengthening the technology spillover of capital; on the other hand, it forces technological progress by increasing the labor factor price;under the background of financial openness, the technological catch-up process of later-developing countries can be divided into “I” (large gap) and “II” (small gap) stages according to the threshold of the gap between them and the world′s leading technologies,and the technological progress effect of financial openness in stage I is mainly dominated by technology spillover effect, but the technological progress effect of “stage II” financial openness is dominated by price backpressure effect.This means that in current stage of development, on the one hand, China should continue to expand the level of financial openness, and on the other hand, it should focus on eliminating the price distortions of various labor factors, so as to strengthen the momentum of technological progress caused by financial openness.

Key words:financial openness; technological progress; technological catch-up; later-developing country; labor factor price

(責任編輯:周正)