產教融合的創新創業孵化基地運行機制研究與實踐

莫慧芳 陳 瑞

(廣州科技貿易職業學院 廣州 511442)

引言

黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》提出,要“加快現代職業教育體系建設,深化產教融合、校企合作,培養高素質勞動者和技能型人才”。想要很好地推進高職院校中的創新創業教育的開展,就需要產業與教育的深度合作[1]。

創新創業人才孵化基地為高校大學生提供了實習及創業孵化的實踐基地,通過建設創新創業人才孵化基地,從而提升大學生創新精神、創業意識和創業能力,推進創新創業教育改革,而且創新創業孵化基地的建設應該依賴于產教融合、校企合作。

一、現狀分析

產教融合主要涉及的主體包括高職院校和行業企業,在產教融合運行過程中必然受到來著行業企業和高職院校兩方面的影響因素,包括受產品生產、社會服務等企業因素,受人才培養、教學實踐模式、師資隊伍建設等學校因素,兩者間各因素相互聯系、相互作用[2]。高職院校的創新創業基地建設正處于大膽探索和實踐改革階段,取得了一定的成效,但也普遍存在制度保障不健全、激勵措施不完善等主要問題。

(一)產教融合的動力機制

高飛、姚志剛研究指出,在產教融合的實踐中,主要動力有四個方面:技術創新與改革是產教融合的內在驅動力,追求核心競爭力和競爭合作壓力是產教融合的企業動力,培養技術技能人才和提升社會服務能力是產教融合的學校動力,區域經濟發展是產教融合的巨大推動力[3];盧美圓則基于系統論的觀點,認為內外因子的優化作用是產教融合系統有序演化的基本動力,內部動力因子包括內涵發展驅動力、內部資源支撐力、教育理念影響力等,外部動力因子包括政策導向推動力、企業需求牽引力、辦學競爭壓力等[4]。

如何建立有效的動力機制,周丹認為,建立產教融合動力機制的具體措施是尋求教學理念創新、推動校企合作、加強監督管理[5]。盧美圓認為,構建產教融合動力機制,關鍵是要建立健全開放合作機制、資源優化配置機制、要素融合機制、信息溝通機制等[4]。

(二)產教融合的管理機制

學者們主要從產教融合管理機制的概念入手,探索產教融合的管理制度、組織機構、運行方式以及監控體系[6]。

(三)產教融合的保障機制

系統全面地對產教融合的保障機制開展研究并不多,大部分相關研究中,都是片面地強調法規保障機制,例如楊運鑫、羅頻頻、陳鵬研究提出,建立產教深度融合的法規保障機制,主要是要修訂《職業教育法》、出臺《職業教育促進法》、實行職業資格證書和就業準入制度、建立現代職業院校制度等=。

在實踐中,產教融合的運行機制研究和運行模式創新探索往往是緊密結合在一起的。近年來,國內不少高職院校在這方面也開展了大量的創新探索,如北京吉利學院的“產教協同計劃”,浙江工貿職業技術學院的產教融合、校企一體化研究與實踐,婁底職業技術學院的“校政企行多元聯動、產學研用多維驅動”的辦學體制機制探索與實踐等等,幾乎國內每一所示范(骨干)院校都有自己的實踐探索[8]。

二、研究路徑與實踐

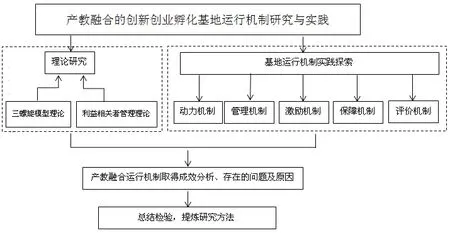

本文旨在以我校創新創業孵化基地的建設為依托,主要從產教融合的創新創業孵化基地的管理機制、服務機制、激勵機制、保障機制等方面進行研究,確保創新創業人才孵化基地運行實施,并為高職創新創業孵化基地產教融合運行機制的研究提供參考和借鑒。具體研究思路如圖1所示。

圖1 產教融合的創新創業孵化基地運行機制研究與 實踐設計流程圖

(一)創新創業教育管理機制建設

學校成立創新創業學院來發展創新創業教育,并制定了一系列創新創業管理制度,包括《廣州科技貿易職業學院大學生創新創業項目管理辦法》等,積極推進創新創業教育課程改革,通過改革教學方法,保證創新創業教育發展。

(二)創新創業教育服務機制

政府、學校、企業圍繞創新創業教育提供必要的支持和服務。從政府主導建立健全支持大學生創新創業的政策體系和法律法規體系,企業根據自身經驗和學生創新需求輔助建立相應的為大學生開展創業實踐政策和服務體系。學校成立創新發展中心,并制定了《廣州科技貿易職業學院創新創業基地管理辦法》。

(三)創新創業教育激勵機制

創新創業教育平臺將建立對學生和教師兩個主體的共同激勵,并加強對學生的教育引導,讓學生確定以后的發展方向。從學校層面,對大學生創新創業競賽和活動給與積極支持,學院制定了《廣州科技貿易職業學院學生創新創業競賽獎勵辦法》,學生在創新創業及學科競賽中獲獎,給予相應的精神和物質鼓勵,為學生創業項目提供場地和資金支持,聯合企業對學生創業經營進行輔導和孵化,并提供專項基金,配備專業老師和企業導師指導。制定了《廣州科技貿易職業學院大學生創新創業導師管理辦法》,在績效考核中將教師指導創新創業比賽和學生創新創業項目轉化成工作量,從而激發教師參與采取創新創業教育工作的熱情。

(四)創新創業教育保障機制

高職工科專業的大學生創新創業教育保障機制的建立,是以政府為主導,高校為重點,企業積極參與。學校通過制定《廣州科技貿易職業學院學生創新創業教育學分辦法》,可以將創新創業成果轉化為學分,為學生的畢業提供保障。企業從市場規律和自身經驗出發,為學生創新創業提供產品完善、市場推廣、公司運營等方面的指導。例如:廣州科技貿易職業學院與中國科協廣州科技園聯合發展有限公司聯合簽署的《創新創業合作協議》,雙方將在成立大學生創新創業基金、校外創新創業實踐基地、孵化大學生創新創業項目團隊、舉辦創新創業大賽、開展創新創業特色活動等方面開展合作,給予企業專家的指導和支持。