淺談中國民族音樂在小學課堂中的拓展與構建

黃子軒

(紹興市上虞區永和鎮中心學校 浙江紹興 312300)

一、因樂制宜,構整體框架

民族音樂的構成內容是相對復雜的,既包括歷史上世代相傳的古代作品,也包括用本民族固有形式創作、具有民族固有形態的音樂作品。所以,現在研究學者為了更好地構建整個框架,按照作品流行的社會層面將其分為“民間音樂”“文人音樂”“宗教音樂”“宮廷音樂”四個大類,教材中較多地選取了最為豐富的“民間音樂”和“文人音樂”,但對其他兩類則涉及較少,這就要求教師在課堂中固強、補弱、建平衡、構框架。

(一)蛛網式串聯,生成知識樹

民間音樂的形式繁多,有歌曲、歌舞、戲曲、器樂、說唱等形式,如果逐一分塊進行展開,則會耗費較多的課時并使學習復雜化,所以筆者根據課本中出現的曲目,進行相關內容的蛛網式呈現,將多種形式的民間音樂串聯、對比、區分,從而清晰掌握各形式之間的特點與差異,生成一條條獨立支干的知脈絡。

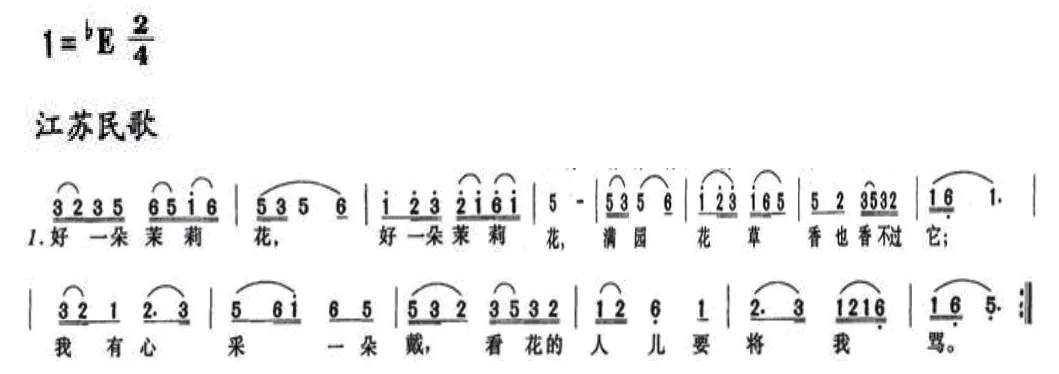

案例:從六年級上冊的江蘇民歌《茉莉花》延伸至江蘇小調民歌《姑蘇風光》選段,對比了解江蘇小調特性。

《茉莉花》

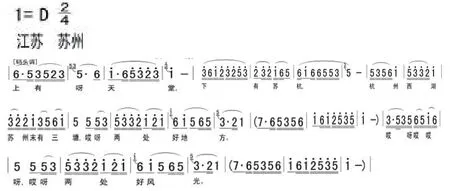

《姑蘇風光》選段

通過對《姑蘇風光》的拓展欣賞與演唱,對比《茉莉花》,由學生自主思考提煉,教師加以補充,總結出江蘇小調的音樂結構都相對完整,敘事性較強,采用比、興手法表現內容,常加有襯詞增添歌曲情趣和性格。

在蘇州民間歌曲欣賞基礎上,衍生至蘇州的民間說唱形式“蘇州彈詞”名篇《杜十娘》感受同一地區不同民間形式的差異。

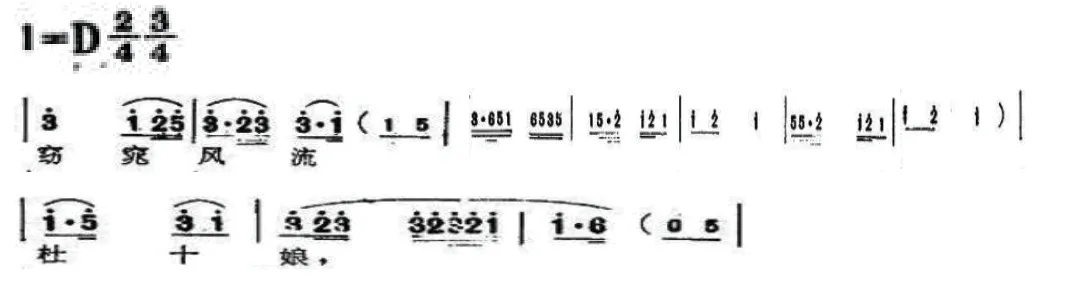

《杜十娘》截選

通過視頻的欣賞,提取出蘇州彈詞中比前者兩個樂曲除了唱的部分外,加入了說、噱、彈、等藝術手段,常用三弦和琵琶伴奏,在說的部分具有第三人稱的表述,吸收借鑒了一定的戲曲程式,夾雜以說書人的評述。

(二)區塊式呈現,把握整體性

“文人音樂”呈現的是我國歷代知識階層的音樂世界,包括器樂音樂和唱誦音樂,但因面向人群的高度統一以及形式之間的高度關聯(很多著名器樂音樂本身就是可以唱誦的詩詞背景,如文人器樂最重要地位的古琴曲《廣陵散》《陽關三疊》等),所以我們在此類作品的教學上,可以將整個音樂賦予一定的情緒和性格,融合性地來感受與把控。

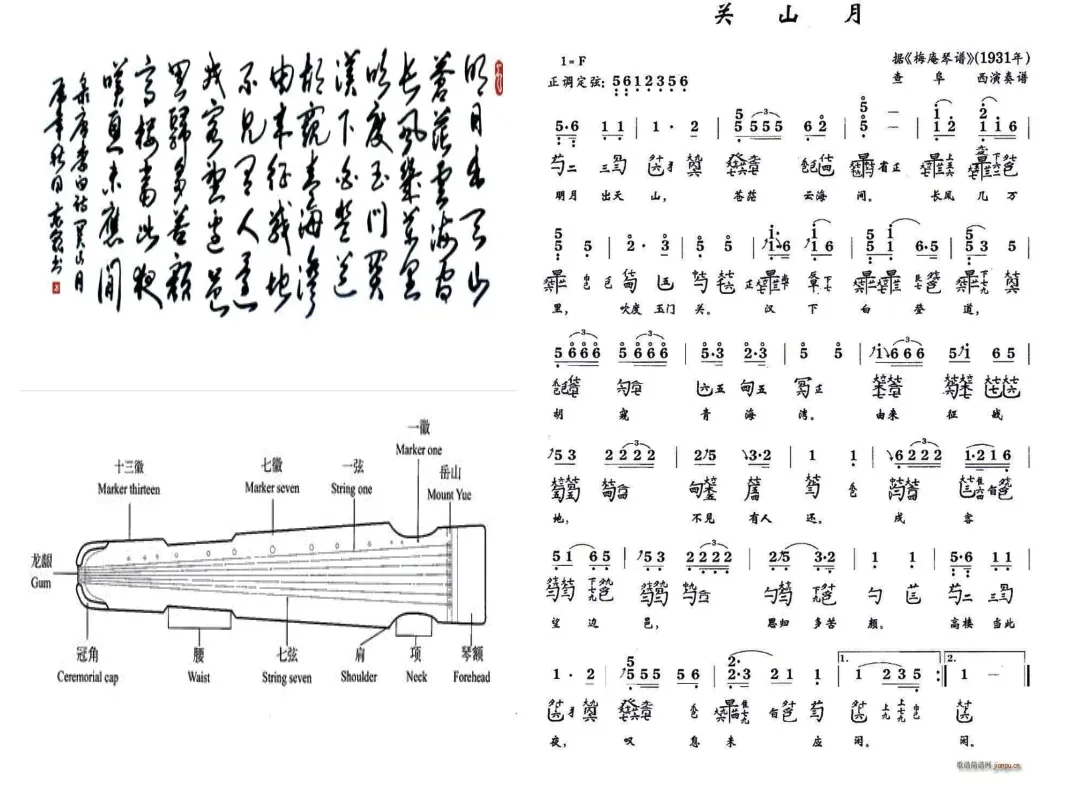

案例:筆者在六年級下冊古曲《關山月》欣賞中,從《關山月》的詩詞內容出發,了解詩詞背景,邊塞的風光,戍卒的遭遇,思婦的相思,深刻地反映了戰爭帶給廣大民眾的痛苦,建立起詩詞與心緒的背景,再由此背景展開古琴曲的賞析,著重介紹文人器樂的重要部分古琴,將樂器音色與文人氣質心緒相結合,再依托器樂開展對《關山月》歌曲的吟誦,從而全方位地對文人音樂有一個深刻的感受,對此類音樂的本質主干有一個精準的把控之后,就能很好地融入和表達音樂。

(三)場景式構想,音樂立體化

“宗教音樂”和“宮廷音樂”相對于上述兩塊內容離我們的生活就比較遠了,學生在這個年齡階段,接觸了解的很少,所以很難建立起基于一定認知的自我理解,但這兩類音樂都存在很強的內心信仰和牢固的人物關系,因此,在此類音樂的賞析過程中,筆者常采用對未知領域的場景構建,根據不同音樂類別預設不同的場景,為學生建立起一定的內心環境和情緒的基調,這樣在相應模塊的音樂感知上,就能使學生更容易理解和接受,引導學生跟隨進入預設的場景,也為音樂的表達進行了很好的鋪墊。

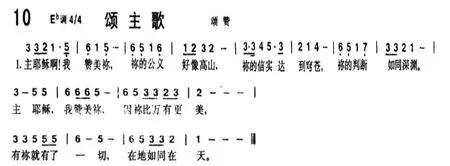

案例:宗教音樂中的“圣贊歌”,這類音樂指的是宗教信徒用歌來贊頌崇拜對象的功德,表達自己堅定的信仰。

這時候音樂需要和贊頌神明的場景結合起來,眾多教徒聚集,拋棄所有雜念,佇立在神相之下,懷著莊嚴肅穆、虔誠的心情,回味神的功德,唱出內心贊歌。所以在演唱時,要保持節奏的整齊,速度的平穩,情緒幽靜,保持音色和諧統一。

二、民音璀璨,感特色分支

民族音樂除了流行的社會層面不同而產生的劃分,更有意思、更值得探索的是地域性差別而造成的音樂差異性,各個地區會因為自身社會環境、生活方式、文化底蘊等方面的不同,而產生出各具特色的音樂風格和品種體裁,所以筆者在面對教材中地域特色鮮明的作品時,通常會從地域差異出發,落實教材內容,通過極具代表性的形,進行該地域其他特色音樂形式的衍生和鑒賞,從而建立起對特定地域音樂的整體性了解。

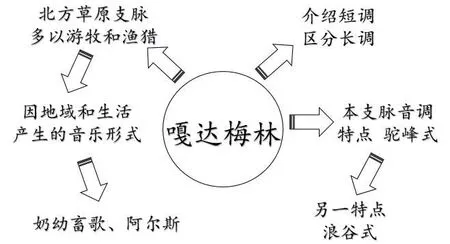

案例:《嘎達梅林》是五年級上冊的一首演唱歌曲,是流行于內蒙古哲里木盟一代的“短調”作品。而我國蒙古族在音樂體系中屬于北方草原支脈,短調也是這一支脈的代表音樂形式之一。

由作品為開端,帶領學生了解當地的自然與生活,并了解在這樣的環境下產生的獨具特色的音樂形式,奶幼畜歌和阿爾斯,并由嘎達梅林自帶的短調種類,聯系至長調樂種,了解兩種樂種之間的差異。從樂曲的音調的代表性特色,介紹出北方草原支脈音調的兩大特點,從而聯系起地域生活和音樂。

三、立象盡意,觸音樂本真

民族音樂的魅力在于,它既感性的呈現生活和情感,也理性的講究節拍和音符,但更深層的表達是創作背后的哲學思想和精神追求,所以,帶領學生關注更深層的內在形態和美學特征是理解音樂產生共通的根本。

(一)知內在形態,貫古今體系

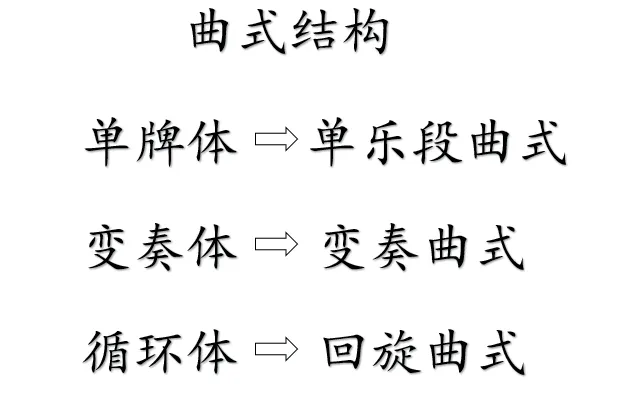

音樂有其外在表現,都離不開音樂理論的架構,中國民族音樂內容的支撐形式,也必定是建立在其音樂體系下,而中國傳統的音樂知識,在表述上相對繁瑣,對學生來說難以記憶與接受,但歸根究底與我們現行的樂理體系有著劃分不開的關系,只是呈現方式不同,筆者將傳統理論與學生在音樂課上接觸的知識相對等的連接,這樣相當于把文言文翻譯成了白話文,學生在此部分內容上就可以快速理解其本意。

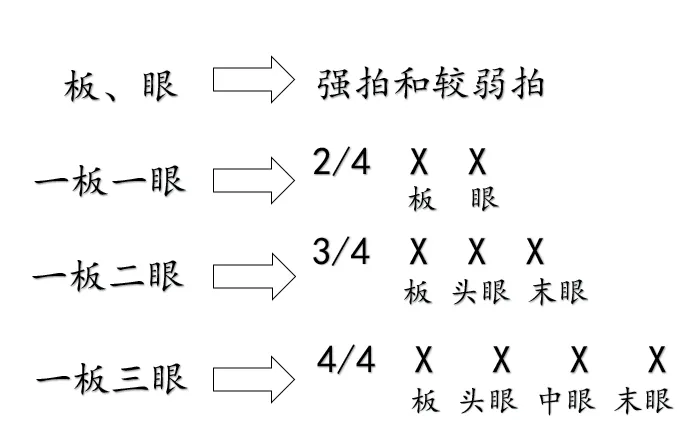

案例:在傳統五聲調式、七聲調式、板眼與常用拍子的關系等內在組成形態時,與孩子已知樂理相對應貫穿,就可以打通民族音樂與現代樂理的壁壘,從而達到對傳統音樂知識的迅速內化。

(二)自天人合一,逐立象盡意

音樂的表現,與社會主流思想緊密相連,中國歷代受“天人合一”思想的影響,使得音樂從整體上看也是人文主義的,一方面與人際關系相聯系,一方面與自然萬物相貫通,所以民族音樂中有注重等級的禮樂體系和人民息息相關的功能性音樂,也有借景生情的抒情類音樂。這是哲學思想對音樂的影響,而音樂的最高追求,則最后落在“立象盡意”上,在我們的追求上,不滿足于形似,只有通過形象的建立,凸顯出其內在精神,才能超越形象本身,達到內在的表達,這也是中國民族音樂在表現上注重“氣韻”“傳神”“寫意”。民族音樂在課堂教學中的最高追求也就是希望學生能透過作品和去觸摸其內在的思想、透過形象去探尋本意。

四、結束語

建立文化自信的前提是了解傳統文化,開拓文化創新的基礎是傳承優秀文化,只有幫助學生走入傳統民族音樂的世界,才能深入發掘這些優秀音樂背后所蘊含的思想觀念、人文精神,并結合時代的要求繼承創新,讓民族音樂保持魅力、凸顯時代風采。