多元文化背景下的印度建成遺產保護歷程

郭衛雪

王鑫

吳艷瑩

從《威尼斯憲章》(Venice Charter,1964) 到《 奈 良 真 實 性 文 件》(Nara Document On Authenticity,1994),再到《會安 草 案》(Hoi An Protocols,2005),建 成遺產的保護經歷了從側重物理修復到關注文化傳統的轉向,對于保護對象信息的深層解讀和價值的多元認知逐漸為大眾所接受[1]。如今,建成遺產的內涵不斷拓展,許多新類型的建成遺產被納入到保護領域中,將保護實踐與社會文化的可持續建構相關聯,成為相關工作的重要目標之一。印度擁有廣袤的國土空間、厚重的歷史文脈、豐富的文化形態,在近現代時期經歷了西方國家的殖民統治和傳統文化的自覺興起。對印度建成遺產保護歷程的梳理,有助于認知和評價多元文化背景對遺產保護工作的影響,對于建構理性有效的保護框架具有借鑒意義。

1 概述

1.1 多元構成

印度是南亞次大陸最大的國家,其人口規模為世界第2、國土面積為世界第7,有著長達五千年的歷史文明,亦是物質遺產(tangible heritage)留存最為豐富的國家之一。按照時間順序,印度的歷史可大致分為史前時期(包括舊石器和新石器時期)、早期歷史(包括銅器和鐵器時期)、王朝時期(又稱“中世紀早期”)、伊斯蘭時期(又稱“中世紀后期”)、近現代殖民時期、共和國獨立時期。其間,印度原生地域文化和外來文化不斷發生沖突或融合,形成了特有的“合成文化”[2]。傳統的婆羅門教、佛教、耆那教和中世紀時期的伊斯蘭教,以及近現代的基督教并存,英語、印地語、孟加拉語、旁遮普語、梵語等十余種語言在印度各地被使用,形成了多元宗教和語言共生的文化體系[3]。

印度的建成遺產保護可分作兩個階段,一是前現代時期,伊斯蘭統治者在進行城市建設的過程中,部分保留了原有的紀念物,實現了多元文化的共存;二是近現代時期,和其他國家或地區類似,因考古發掘與歷史研究而促生了對物質遺存的關注與保護。隨著遺產保護的理念和方法不斷更新,如今建成遺產被視為包括建筑遺產、城市遺產和景觀遺產在內的,由人工建造而形成的具有歷史、文化、藝術價值的建成物及其遺跡。與最初的考古發掘和古物研究(antiquarianism)相比,建成遺產所包絡的內容更加豐富,涉及的人群、文化歸屬、時空維度更廣。

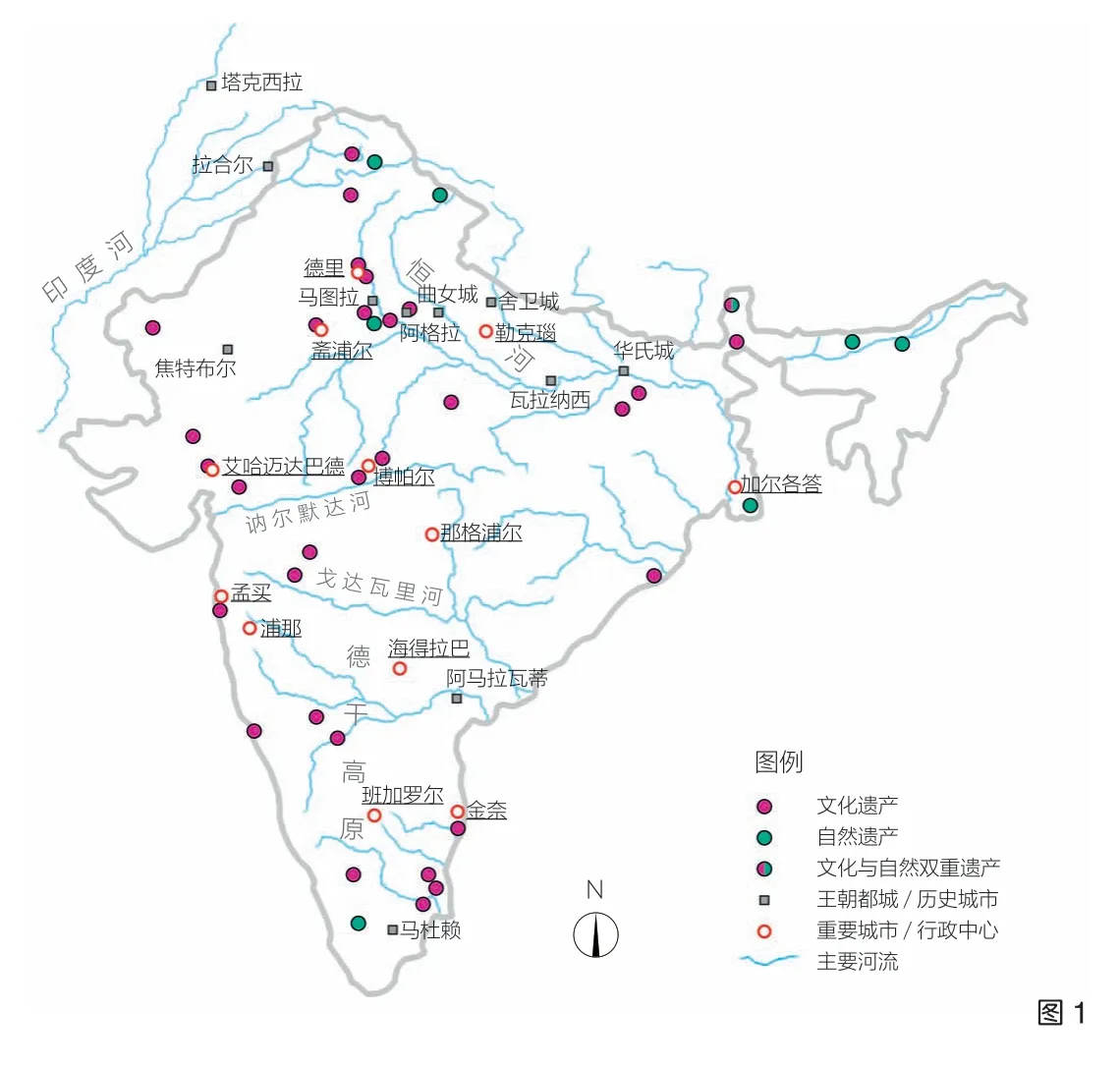

自1983 年以來,印度已有38 處遺產地被列入“世界遺產名錄”,位居世界第6,僅次于中國、意大利、西班牙、德國、法國①截至2019 年,印度共有30 處文化遺產、7 處自然遺產、1 處文化與自然雙重遺產。。印度的建成遺產主要分布于印度河-恒河平原和德干高原的西側,類型豐富、文化來源多樣,時間跨度綿延數萬年,從石器時代到公元前6 世紀,從孔雀王朝到莫臥兒帝國,再從殖民時期直至獨立之后的共和國。在30 處世界文化遺產中,既有考古遺址、古城、城堡、宮殿、佛寺、清真寺、教堂、修道院、陵墓、寺塔等,也有階梯井、天文臺、印度教寺院等獨具地域特征的遺產類型,還有維多利亞和裝飾藝術建筑群、賈特拉帕蒂·希瓦吉火車終點站、山區鐵路、勒 · 柯布西耶建筑集群等近現代建成遺產(圖1)。

2010 年,印度考古調查局專門印發了文物古跡保護工作手冊,對建成遺產和遺產地(built heritage/site)的概念做出了詮釋,強調對各個歷史時期和不同權屬對象的全覆蓋,并且提出了20 個建成遺產的分類,涵蓋范圍較以往的調查研究又有進一步擴展(圖2)[4]。

圖1 印度的世界遺產分布(圖片來源:王鑫根據世界遺產中心資料整理繪制)

1.2 傳承更新

人類對于所營建物質環境的情感是持續而深厚的,無論是宏偉莊嚴的紀念建筑,還是承載日常生活的居住建筑,都會在時間的流逝中不斷疊加記憶。建成遺產“連接著現在與過去”,具有歷史、文化、審美、社會等多方面的信息,將先輩所經歷的事件與體驗濃縮于有限的物質要素中,并不斷向后人傳遞[5]。包括印度在內的許多發展中國家,都面臨著現代化與文化現象的再闡釋問題,其中既有西方“獵奇者”的想象與誤讀,也有本土自覺的本質發掘[6]。

印度的歷史文化呈現出地域與世界、本土與外來、差異與統合相融的特征,印度建成遺產的保護進程亦然。雖然現代意義上的印度建成遺產調查和研究肇始于殖民時期,但對于遺產價值的恰當判定和充分解讀,是在歷次民族獨立運動之后才得以實現的。特別是20 世紀70 年代以來,伴隨著世界范圍內遺產保護工作的轉向,將建成遺產與民族認同相關聯,通過廣泛的教育宣傳、統一的政策法規、多維的組織機構來開展工作,已經逐漸成為共識。

圖3 拉賈斯坦邦(Rajasthan) 艾芭奈麗(Abaneri)的階梯井 (圖片來源:王鑫攝影)

圖4 齋浦爾的琥珀堡(Amber Fort) (圖片來源:王鑫攝影)

圖5 Raghurajpur 村落現狀(圖片來源:引自維基百科)

其中值得一提的是,非盈利慈善機構(Non-Profit Charitable Organisation)印度藝術與文化遺產基金會(Indian National Trust for Art and Cultural Heritage,INTACH) 于1984 年成立,有效補充了政府機構所缺乏的職能。該組織的行動反映了近30 年來印度遺產保護的發展方向。一方面,對于已經被列入各類名錄的受保護對象,小至一座構筑物,大到一座城市,遵循聯合國教科文組織和國際古跡遺址理事會的保護準則,并聯合考古調查局運用專業科學方法進行遺產地的登錄和建檔,加強規范性的管理和保護(圖3,圖4)。另一方面,承認仍有大量建成遺產處于“不受保護”(unprotected)的狀態,提出了jeernodharanam 的理念,意為“基于傳承的更新”①根據INTACH 官方網站資料整理,http://www.intach.org/about-charter-principles.php.,將編織、布面繪畫、民間舞蹈等地方工藝的傳習與產業的發展相整合,并在Raghurajpur 和Padmanabhpur 等村落建成遺產的保護與建設過程中付諸實踐(圖5)。

根據聯合國的數據預測,到2050 年,印度將新增城鎮人口約4.16 億人,屆時城鎮化率將翻一番[7]。與其他發展中國家或地區相似,現代主義與大規模的城市建設對建成遺產帶來了前所未有的影響。要正視城鎮化趨勢,通過合宜的保護與規劃引導,在當代的生活訴求和遺產價值延續之間尋求平衡[8]。

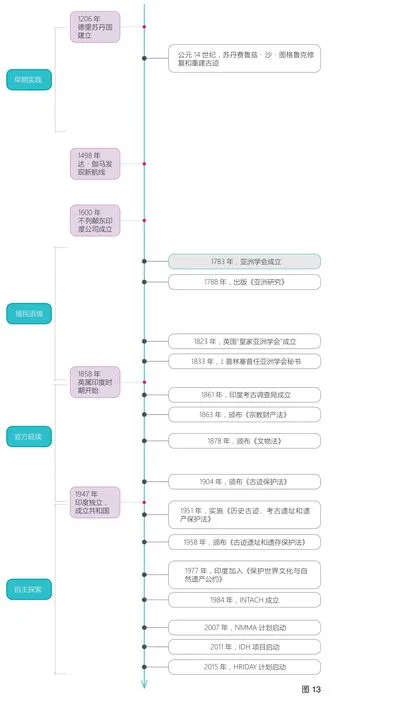

2 保護歷程

早在殖民時代之前,印度本土已經有了自發的遺產保護實踐,王朝的更替與建成遺產的變遷相互交織。16 世紀之后,隨著葡萄牙、荷蘭、英國、法國等殖民者的侵入,貿易商館、基督教堂、火車站等建筑類型陸續被引入加爾各答、孟買、馬德拉斯(現名“金奈”)等處,城市形態的發展亦受到影響[9]。18 世紀之后,西方學者的觀察與介入帶來了現代的考古方法和保護理念,初步建構了建成遺產保護體系。根據時間先后和參與主體的不同,印度建成遺產的保護歷程可大致分為四個時期,分別是13 世紀-15 世紀的早期實踐、18世紀-19 世紀中期的殖民初期、19 世紀后半葉-1947 年的英國統治時期,以及1947年至今的自主探索階段。

這其中有兩點值得注意,一是1857年前后的殖民方式的變化,從東印度公司統攬大權轉向英國政府直接管轄;二是外來者和本土住民之間的相互認知差異,特別是托馬斯 · 麥考利(Thomas Babington Macaulay)發布的《印度教育備忘錄》(Minute on Indian education), 作 為《英語教育法案》(English Education Act 1835)的有力注腳,極力宣揚英語的重要性,試圖在印度全境進行推廣,以實現從經濟、政治到文化的全方位殖民[10]。這些現象體現了歐洲列國認知的轉變——印度從神秘的東方古國轉變為殖民屬地,其自身的歷史文化逐漸弱化為歐洲文明的附庸,這一局面隨著本土文化意識的覺醒才有所改觀。

2.1 早期實踐:13 世紀至15 世紀

公元11 世紀之后,來自中亞的游牧部族屢次入侵印度次大陸,造成了印度本土宗教文化的衰落,印度教所依托的寺院建筑遂被污損或毀棄。與之同時,印度次大陸進入到“中世紀(亦稱伊斯蘭時期)”,伊斯蘭文化逐漸成為地方的主導文化形態。在文明沖突和建設更替的過程中,部分建筑的保留或更新,呈現出當時人們對于建成遺產的態度和價值觀。

作為該時期最重要的國家之一,德里蘇丹國(the Sultanate of Delhi)②德里蘇丹國(1206 - 1526)于公元13 世紀至16世紀成為印度次大陸的主宰,該時期印度本土原生文化與外來的伊斯蘭文化相互交融,共建立有5 個王朝,分別是:馬穆魯克王朝(Mamluk Dynasty,亦被稱為Slave Dynasty 或Ghulam Dynasty)、卡爾吉王朝(Khalji Dynasty)、圖格魯克王朝(Tughlaq Dynasty)、賽義德王朝(Sayyid Dynasty)、羅第王朝(Lodi Dynasty)。在長達3 個世紀的統治時期留存下了大量伊斯蘭建筑遺產。其中,由庫特卜 · 阿爾-丁 · 艾巴克(Qutb al-Din Aibak③亦被稱為庫特卜 · 烏德-丁 · 艾巴克(Qu?b ud-Din Aibak,或Qutub ud-Din Aybak)。)敕令建造的庫特卜清真寺(the Qutb Mosque,原名為Jami’Masjid,又常被稱為Quwwat al-Islam Mosque),成為兩種文化形態結合的物質空間載體。該寺廟的平面為典型的矩形多柱式(hypostyle)形式,外側四周圍以拱廊。為了建造這座寺廟,共有27 座印度教或耆那教寺廟被拆毀,其中部分立柱被移用到了庫特卜清真寺中,柱體表面的宗教裝飾雕刻被重新處理,替換成了幾何或植物紋樣。

耐人尋味的是,在新建寺院的內庭,矗立著一根鑄鐵紀念柱。其建成年代可追溯至公元4 世紀,是笈多王朝時期為紀念旃陀羅笈多二世(Chandragupta II)而建。這根7.2 m 高的鐵柱是當年旃陀羅笈多二世戰勝的象征物,也是印度地方文化藝術的紀錄與傳承載體。鐵柱與拱廊的內外結合,讓今天的人們看到了不同時期遺產的疊加與重構。(圖6)

此后,在公元14 世紀,蘇丹菲魯茲 · 沙 · 圖格魯克(Firuz Shah Tughlaq)④菲魯茲 · 沙 · 圖格魯克是德里蘇丹國的圖格魯克王朝(1320-1414)的第三任蘇丹,于公元1351 年即位,1388 年離世。他在任期間關注城市建設和遺址保護,致力于基礎設施的新建,翻修了部分水庫和水井,并在德里周邊建造了數座城市。對建筑與城市建設投入了極大精力,并對修復(restoration)或重建(reconstruction)古跡格外重視[11]。目前印度登記在案的建成遺產中,有三成之多屬于這一時期,反映了其在城市建設和遺產保護方面起到的積極作用。

圖6 庫特卜清真寺內庭與鑄鐵紀念柱(圖片來源:Special Collections, University of Houston Libraries)

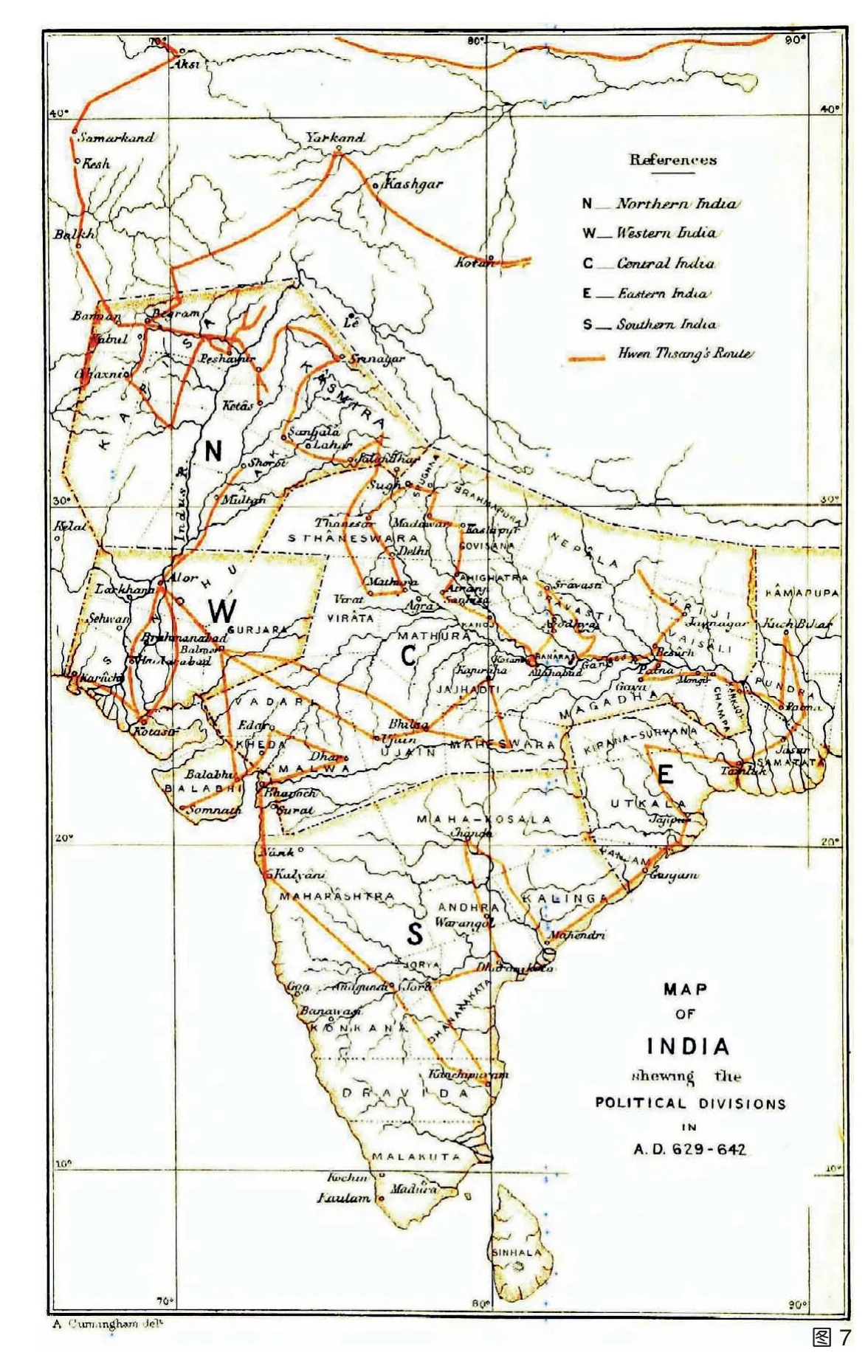

圖7 玄奘行進路線圖(圖片來源:Alexander Cunningham 于1871 年繪制,引自維基百科)

綜上,該時期對待建成遺產的方式是自上而下的。在“異質”文明侵入本土之后,形成新的外部環境,在此影響下,遺產本體發生了多維度的疊加,繼而形成了形態的重構。

2.2 殖民初期:18 世紀至19 世紀中期

葡萄牙探險家達 · 伽馬(Vasco da Gama)于1498 年發現了聯系印度和歐洲的新航線,掀開了歐洲殖民印度的篇章,客觀上引入了近現代遺產保護的理念與方法。彼時,西方學者對所謂的“東方”(oriental)展開了多維度的研究。1783 年,語言學家、博物學家、古典文化學者威廉 · 瓊斯(William Jones)被派往亞洲。次年,他在加爾各答(Calcutta)召集了約30 位英國居民,組織成立了“亞洲學會”(the Asiatic Society),開啟了印度古跡遺址的調查和研究[12]。最初,亞洲學會僅僅吸納歐洲裔會員,直到1829 年,才有首批印度會員加入。

在威廉 · 瓊斯的主導下,亞洲學會對印度古跡進行了大量田野調查及文獻整理工作,并于1788 年出版了《亞洲研究》(Asiatick Researches),以文本作為媒介,讓社會大眾有機會了解到印度豐富的古跡遺存。然而,文本對于古跡和古物信息的表達和傳播終究有限,隨著考古調查的不斷推進,被發掘的古跡和古物越來越多,遂于1814 年專門成立了博物館,以展示考古和研究成果。此項工作不斷得到認可和推廣,1804 年在孟買、1818 年在馬德拉斯陸續成立了相應的研究學會。更為重要的是,1823 年,在印度開展工作多年的亞洲學會促成了英國“皇家亞洲學會”(Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland)的成立。雖然這段時期西方學者對于“東方”的認知存在偏頗,充斥著地域的“想象”與建構[13],然而,田野調查本身促進了資料的收集和歸檔。

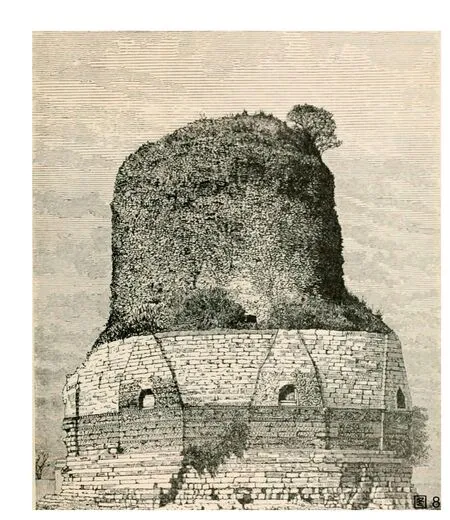

圖8 鹿野苑的答枚克佛塔(圖片來源:John Fletcher Hurst 于1891 年繪制,引自維基百科)

圖9 印度古跡(來源:William Hodges 繪于1788 年,現由Wellcome Collection 收藏,https://wellcomecollection.org/works/spaxfese/items?canvas=1&langCode=eng)

1833 年,身兼建筑師和文字學家身份的詹姆斯 · 普林塞普(James Prinsep)開始擔任亞洲學會的秘書。在他的努力下,學會收編了《科學拾遺》(Gleanings in Science)期刊,他本人亦作為主編發行《亞洲學會學報》(Journal of the Asiatic Society),陸續刊登和古物研究相關的文章。他在1834 年至1837 年間完成了佉盧文(Kharoshthi,亦譯作“卡羅須提文”)與婆羅米文(Brahmi)的解讀工作,對于印度早期歷史的斷代和梳理具有重大幫助[14]。

西方學者介入的方式是在殖民語境下進行的,從早期亞洲學會排斥本地會員即可見一斑。學者的參與和學會的成立,客觀上推動了考古調查工作的開展,特別是對石刻、石碑、佛塔等古跡的發掘與記錄,對于厘清印度歷史、辨析遺產類型、傳播藝術文化等起到了積極作用。該時期的工作大多以文本的形式展開,包括對地方語言的翻譯、原住民生活的觀察、原始宗教的再闡釋,也包括對古城、歷史建筑、佛塔、遺址等建成遺產的記錄,其中部分成果匯編于《亞洲研究》中[15]。1857 年,印度爆發了反抗殖民的民族起義,相關工作因而停滯。

2.3 英國統治:19 世紀后半葉至1947 年

自1857 年的印度民族大起義之后,東印度公司徹底退出了印度,英國政府直接對印度進行統治,相應的立法、司法和行政機構也陸續建立起來[16]。如果說上一階段的遺產保護研究由學者自發開始,此時官方機構逐漸成為保護工作的主導力量。

1861 年,印度考古調查局成立,由亞歷山大 · 坎寧安(Alexander Cunningham)牽頭負責。亞洲學會此前數十年的研究積累為考古調查局的工作奠定了基礎,研究人員將更多精力投入到了窣堵坡(stupas)等古跡的發掘工作中。在坎寧安的帶領下,考古調查局沿著公元7 世紀唐代高僧玄奘的取經求法路線調查,范圍不斷擴大,東至比哈爾邦(Bihar)的格雅(Gaya),南至印度中部的納爾默達河(Narmada River),西北至印度河(Indus River),北至北方邦(Uttar Pradesh)的卡爾西(Kalsi)(圖7)①引自印度考古調查局(ASI)官網:http://asi.nic.in/。。通過調查,確定了部分古跡遺址的地點,例如在北方邦城市瓦拉納西(Varanasi)的東北約13 km 處,確證了鹿野苑(Sarnath)遺址的存在,對于阿育王時期歷史文化的認知具有重要意義(圖8)。

正是由于政府職能部門的介入,立法工作也被提上議事日程。1863 年,《宗教財產法》(The Religious Endowments Act)②又名“第20 號法案”(Act XX)。公布,該法案賦予各級政府以權力,對清真寺、印度教寺院、學院(colleges)等建筑遺產進行保護。1878 年又頒布了《文物法》(Treasure Trove Act),對挖掘過程中所發現古物的權屬和安全問題提供了法律依據③就在一年之前的1877 年,威廉 · 莫里斯(William Morris)、菲利普·韋伯(Philip Webb)等人成立了“古建筑保護學會”(Society for the Protection of Ancient Buildings),其影響波及英國和歐洲大陸,以及各殖民地。1882 年,英國議會通過了《古跡保護法》(The Ancient Monuments Protection Act),影響到了印度后續的古跡和遺產立法。。

此外,在斯塔福德 · 諾思科特(Stafford Northcote)的建議下,地方政府開始對歷史建筑進行較為系統的登錄,并進行影像記錄。1868 至1874 年間,喬治 · 坎貝爾(即阿蓋爾公爵,the Duke of Argyll)曾擔任印度國務卿(Secretary of State for India),他建議政府專門設立一個中心機構來應對考古事務,以體現政府應有的職責。

考古調查局的工作并非一帆風順,因為資金的原因,在1865 年至1871 年間,調查被迫中止。彼時,時任印度總督的約翰 · 勞倫斯(John Lawrence)重啟考古工作,并將考古調查局歸入政府機構體系之中,由坎寧安擔任局長(Directors-General)。此后,多處孔雀王朝和笈多王朝時期的遺存陸續得到發掘,考古工作到達一個高峰。

坎寧安在1885 年退休之際,希望按照地域來重新分配考古調查局的工作。其繼任者詹姆斯 · 伯吉斯(James Burgess)將分區(circles)再次整合,并按照工作類別重新調整。然而,地域分區和有組織的體系建構的趨勢已經不可逆轉,特別是在喬治 · 寇松(George Curzon)擔任印度總督期間,得到了進一步的支持和推動。此后考古調查局的負責人幾度更替,考古發掘地點的數量和類型不斷增加,越來越多的文化源流得以依托于實在的物質遺存為大眾所認知。此外,1904 年頒布的《古跡保護法》(Ancient Monuments Preservation Act),對于明確保護對象和保護措施具有開創性的意義,在遺產本體的分類、公眾保護意識的提升、保護方法的落實等方面均有規定和解釋,成為相關工作的重要依據[17]。

統覽這一時期,考古調查局主要以加爾各答、德里、馬德拉斯為中心展開調查,在其他地區的工作相對有限。在價值傳承方面,關于遺產所承載的歷史文化,英德拉 · 森古普塔(Indra Sengupta)認為社會不同層級之間缺乏實質性的溝通和推進。1923 年,時任印度考古調查局局長的約翰 · 馬歇爾(John Marshall)爵士組織編纂了《保護工作手冊》(Conservation Manual)。在英德拉 · 森古普塔看來,作為官方主導的文件,反映了不列顛都市文化(metropolitan culture)與印度地方多樣性(various regions)之間的沖突(tension)[18]。此外,歐洲學者和藝術家的介入,使得印度(包括其他被殖民地區)地方文化的表達和傳播被納入到西方關于“現代性”(modernity)和歷史研究的體系中。例如威廉 · 霍奇斯(William Hodges)在18 世紀末所完成的作品,以歐洲風景畫的表現方式去呈現印度的歷史遺跡和廢墟(圖9)。作品本身雖然并無明顯的政治傾向,但在客觀上為殖民統治的合理性增加了砝碼。其背后的隱喻是將印度作為英國的一部分,在殖民統治的前提下,保護地方建筑遺跡成為了“政府”的“責任”(duty)。

事實上,20 世紀初期的印度文化遺產保護工作,依然是殖民統治框架下的組成部分。在殖民時期,官方試圖在政府機構和地方宗教文化團體之間找到平衡點,以實現“宗教中立”(religious neutrality)的保護語境。然而,外來文化和宗教的入侵,必然會帶來恐慌與不信任,由此引發地方的抵觸甚至是反抗,導致了“自上而下”體系建構的失敗[19]。

故而1931 年之后,產生了兩個重要的轉向。其一,印度本土的民族獨立運動不斷升溫,英國對殖民地的控制力持續下降,相應的對于考古調查局的資金和人力支持亦不如從前;其二,1931 年至1944 年期間,有兩屆考古調查局的局長由印度人來擔任①達雅 · 拉姆 · 薩尼(Daya Ram Sahni)于1931 至1935 年,迪克西特(K. N. Dikshit)于1937 至1944 年擔任局長。,為此后回歸傳統文化、建構本土語匯下的遺產保護與研究做好了鋪墊。

2.4 自主探索:1947 年至今

1947 年,印度和巴基斯坦先后獨立,英國在南亞的殖民活動結束。1950 年,印度通過并實施《憲法》,同時廢除了原來的《印度獨立法》(Indian Independence Act),并陸續向全國或各邦頒布了不同層級的遺產保護法案或條例。《憲法》的附表七中,專門列出了中央政府權責(union list)和各邦政府權責(state list),明確了要對歷史遺存和古跡進行保護。根據法規,中央和各邦政府通過議會認定具有保護價值的古跡遺址,此外對于其他建成遺產和古物同樣具有司法管轄權(jurisdiction)。

1951 年,在當時的考古調查局局長馬達夫 · 斯瓦羅普 · 沃 茨(Madhav Swaroop Vats)的推動下,《歷史古跡、考古遺址和遺存保護法》(The Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act)應運而生。

印度獨立之后的遺產保護和立法工作并非一帆風順,有學者指出,在1904 年的《古跡保護法》被廢止之后,1947 年至1956 年之間頒布的若干法令過于倉促,存在著分類過細和部分項目遺漏的問題。鑒于此,《古跡遺址和遺存保護法》(The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 簡 稱AMASR Act) 于1958 年得以通過并施行,成為一部“統合的”(consolidated)法令。然而,仍有兩大重要問題隱含其中。一是對于保護對象建檔和登記注冊要求的疏漏,二是對于文物走私和販賣的無能為力。以致于發生過多起文物盜賣事件,例如濕婆雕像(Nataraja Idol)被盜事件便是其中之一——20 世紀50 年代,6 座公元10 世紀的銅像出土于印度南部,在修復過程中被倒運至美國,引發了國際間的爭執[20]。

在各類事件的推動下,保護立法和實施方式成為遺產保護工作中亟待回應的問題。一方面,要進一步完善政府職能機構和法律條文,通過多部門的有效協同,實現跨領域的積極合作。另一方面,考古調查局仍然是遺產保護工作的重要主體,坎寧安所提出的分區工作模式得到落實,主要以地理區位為參照劃定了24 個分區。其工作可以從時間和空間兩個維度概括,一是“村到村”(village-to-village)的地毯式普查,二是“不間斷”(day-to-day)的保護與監測,旨在實現對全境文化遺產的有效保護。

考古調查局開展工作的主要依據為兩部法案,分別頒布于1958 年和1972 年。1958 年,《古跡遺址和遺存保護法》正式公布,對遺產類型、保護范圍、保護措施等進行了具體規定,并一直沿用至今。②隨著該法規的頒布與執行,1904 年的《古跡保護法》和1951 年的《歷史古跡、考古遺址和遺存保護法》均被廢止。在2010 年,該部法律進行了修訂,擴大了遺產保護對象的范圍,重新按照8 個類別進行分類管理,并調整了建設控制地帶(regulated area)的管控要求,更多地將注意力從古跡本體擴大至遺產周邊的建成環境[21]。此外,在1972 年頒布的《文物保護法》(The Antiquities and Art Treasures Act)中,也特別提到,附屬于建筑物或洞穴的物件(any article, object or thing detached from a building or cave)均屬于被保護的對象。

1972 年,聯合國教科文組織通過《保護世界文化與自然遺產公約》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage),印度于1977 年加入該公約,并在1985 年、2001 年、2011 年三度擔任世界遺產委員會委員。

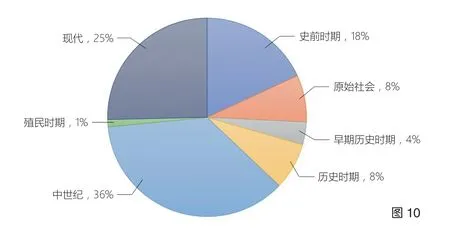

近十年來,印度聯邦政府發起了多項專門的遺產保護和再利用項目,并引入新的保護理念與技術手段,促進專業研究者和大眾群體的互動。2007 年,“國家古跡與文物計劃”啟動,由文化部和歸其所轄的考古調查局完成,旨在對建成遺產/遺產地(heritage and sites)和古物(antiquities)進行普查并建立完備的數據庫,對歷史文化資源管理、公眾保護意識提升、相關組織成員培訓等工作提供幫助。到目前為止,已有11 548 處遺產被登記在冊,并按照王朝和文化源流(culture affiliation)歸屬進行分類存檔,以應對遺產來源多元和類型龐雜的現實問題③引自印度國家古跡與文物計劃官網,http://www.nmma.nic.in/。。根據調查,遺產可以分為7 大類12 小類,分別歸屬于史前時期(包括舊石器、中石器、新石器時期)、原始社會(protohistoric,其中又細分出銅器時代)、早期歷史時期(early historic)、歷史時期、中世紀(包括早期、中期、晚期)、殖民時期、現代。統計顯示,中世紀的建成遺產占比最高,達到了36%,其后是現代與史前時期,分別為25%和18%。數量占比是印度文化自我解讀與他者觀察的綜合結果,體現了“合成文化”的當代特質(圖10)。

2011 年,印 度 科 技 部(Ministry of Science and Technology of India)組織發起了“印度數字遺產”(Indian Digital Heritage,IDH)項目[22],在印度12 所科研機構的協同工作下,將地理空間技術、信息技術、數字圖像處理技術應用于遺產信息記錄和再現工作①該項目對印度卡納塔克邦(Karnataka)的世界遺產地漢比(Hampi)進行了三維掃描、數字建模、移動可視化傳播等技術手段的實踐,相關內容已經匯編出版,詳見Digital Hampi: Preserving Indian Cultural Heritage(Anupama Mallik,Santanu Chaudhury,et al,2017)。。2015 年,印度城市發展部(后重組為住房和城市事務部)發起了“國家遺產城市發展與振興計劃”(National Heritage City Development and Augmentation Yojana,HRIDAY),計劃在四年時間中,針對阿杰梅爾(Ajmer)、阿姆利則(Amritsar)、巴達米(Badami)、加雅(Gaya)、普里(Puri)、瓦朗加爾(Warangal)等12 座城市的基礎設施、公共服務、旅游服務、環境整治等進行規劃編制和項目實施,旨在實現遺產城市的整體發展。

在公眾參與方面,印度藝術與文化遺產基金會(INTACH)憑借自身龐大的機構網絡優勢,開展活動以吸引在校學生和社區居民,包括“全國遺產競賽”(National Heritage Quiz,2014)、“我的城市 · 我的遺產”(My City My Heritage,2016)、“尋根之旅”(Route to Roots,2017)等活動,規模最大的遍及123 座城市之多。再如,2014 年提名列入世界遺產預備名錄的“紗麗服紡織聚落群”(Iconic Saree Weaving Clusters),其保護整合了官方機構和原住民的力量,昌德瑞(Chanderi)小鎮的建筑修繕由本地建筑工匠和紡織匠人共同完成,前者負責建筑材料和結構部分的工作,后者則為紡織和建筑空間的融合提供建議[23]。

總體而言,這個時期的建成遺產保護工作延續了此前的重視考古和田野工作的傳統,逐漸形成自主體系,愈加重視社會公眾參與和多機構協力拓展,在保護的前提下實現遺產地的產業發展與建成環境的更新。

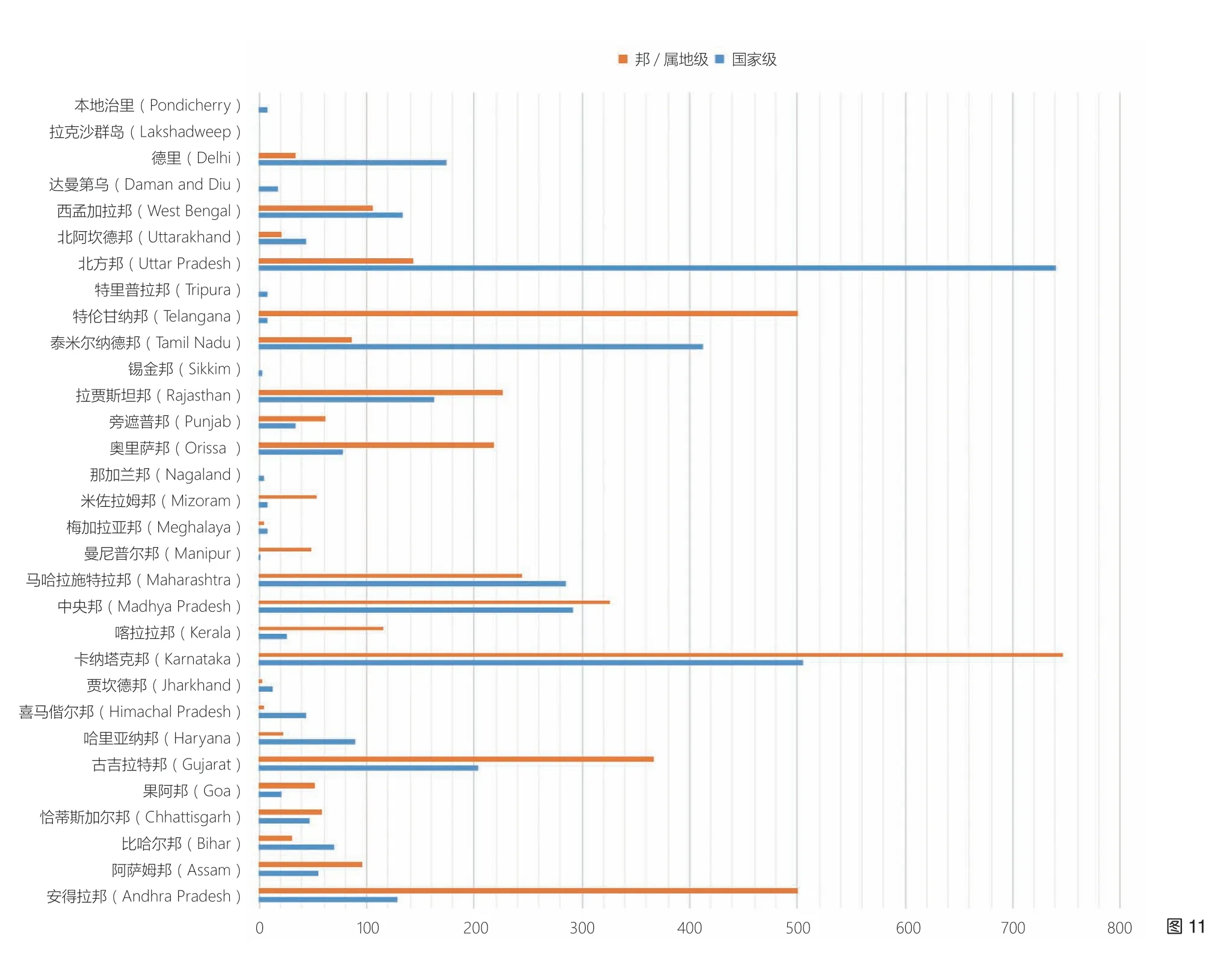

3 調查與管理

經過60 余年的自主探索,如今印度的建成遺產保護進入了一個相對完備但還有待繼續提升的階段。在調查方面,經過了持續的登記和建檔,建成遺產有了初步的數據庫。截至2019 年8 月,在考古調查局的牽頭組織下,印度國家級遺產(National Importance) 總 數 約3 600 余項,其中占比最高的邦為北方邦、卡納塔克邦(Karnataka)、泰米爾納德邦(Tamil Nadu)。此外,依托各邦和屬地政府,還有邦級的受保護遺產,其數量約為4 000余項,其中數量最多的邦為卡納塔克邦、安得拉邦(Andhra Pradesh)、特倫甘納邦(Telangana)。不過,與印度悠久的歷史文化積淀相比,目前列入名錄的遺產總量不到8 000 項,仍有相當部分的遺產有待登記注冊列入保護范圍之中(圖11)。

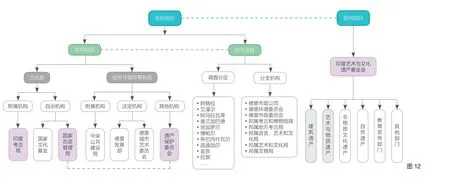

在管理方面,形成了政府和民間機構共同組成的多層級體系。政府方面,與建成遺產相關的職能機構可分為兩個層級,即聯邦層級和地方層級。在聯邦層級,由文化部和住房與城市事務部進行主導,通過其附屬機構、法定與自治機構相互配合來實現遺產的調查、建檔和保護工作;而在地方層級,則包括24 個調查分區和8 類分支機構,按照地區和工作類別履行職能。

除了前文重點講述的考古調查局,2010年國家古跡管理局(National Monuments Authority)于《古跡遺址和遺存保護法》修訂之時成立,作為文化部下轄的36 個自治機構之一,行使新版法令所規定的相應職能,其中最重要的一項便是應對城市化、人口增長和遺產保護之間的矛盾與沖突。2012年遺產保護委員會(Heritage Conservation Committee,HCC)成立,為住房與城市事務部的下屬組織,其職能主要包括制定相應的規章制度以及頒布與建筑遺產、文物古跡、街區等相關的建設開發許可。如果說考古調查局的工作重點在于發現和保護,是面向過去,國家古跡管理局和遺產保護委員會的職責則為處理保護與發展的關系,是面向未來。新機構的設立,也是對傳承更新和城鎮化發展并行的應對(圖12)。

4 小結

從德里蘇丹國時期的早期實踐,到殖民時期的民間與官方共同研究,再到獨立之后的自主探索,印度建成遺產保護經歷了曲折多變的發展歷程(圖13)。各類機構和保護工作者在遵循國際準則的同時,基于本土現實問題提出了兼顧本土文化和國際理念的方法,按照文化歸屬對龐雜的遺產對象進行歸類整理,并將社區建設和遺產保護同步進行。在多方學者參與、各類機構推動、公眾保護意識崛起的當下,建成遺產的外延不斷擴大,兼顧遺產保護、歷史傳承、生活提升已經成為主流意識。

圖10 遺產類型與文化源流(圖片來源:王鑫根據印度國家古跡與文物計劃數據整理繪制,http://nmma.nic.in/nmma/exploreBuilt.do)

圖11 各邦/屬地的建成遺產分級統計(圖片來源:王鑫根據考古局數據https://asi.nic.in/alphabetical-list-of-state-protected-monuments/,與印度國家研究院編寫的 Working Group Report on Improving Heritage Management in India https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-06/Improving-HeritageManagement-in-India.pdf第32 頁內容整理繪制)

圖12 遺產保護相關機構圖示(圖片來源:郭衛雪繪制)

多元文化的沖突與融合,為印度建成遺產賦予了豐富的內涵,并呈現出具有獨特地域和民族特征的形態。在經歷了長期的殖民時代之后,印度的遺產保護工作者對于文化認同和民族共同體的建立有著更為深刻的認識。雖然印度的穆斯林人口總量位列世界第二,其基督教人口超過了北歐諸國人口總和,此外還有其他眾多的文化和宗教源流,通過對官方所表述的民族認同和媒介所傳播的文化遺產內涵,依托于印度教(Hindu)的文化表征依然占據主體[24]。整體上的統合和亞區域的地域文化表征,成為當下印度建成遺產歷史文化表述的主要路徑之一。

如今,保存歷史遺存、傳承地方文化已經成為共識,不僅各級政府設立專門的機構推進保護工作,越來越多的民間組織亦加入其中,不斷豐富工作的內容、拓展保護的維度。在聯邦層級,由文化部和住房與城市事務部進行主導,通過其附屬機構、法定與自治機構相互配合,實現遺產的調查、記錄、保護、宣傳;在地方層級,按照考古調查局的分區和工作類別履行職能。

印度的實踐進一步說明,遺產保護是惠及全民的工作,面向歷史,能夠將不同源流和歸屬的遺產對象整合,形成完整而連續的文化傳統體系;面向當代,不斷提升建成遺產的保護機制、技術、傳播等工作,通過主題日、展覽、競賽、自主營建等方式,能夠讓更多民眾熟知和參與其中,結合多渠道的資金來源、教育宣傳與人才培訓、合理建設與產業發展,從而促進遺產保護持續進行。

圖13 印度建成遺產保護歷程(圖片來源:郭衛雪繪制)