歷史唯物主義原像

王思遠

摘要:圍繞馬克思在《德法年鑒》時期與鮑威爾關于猶太人問題的爭論,不僅照鑒了他與青年黑格爾派宗教批判思想的決裂,更從此與黑格爾哲學分道揚鑣。青年黑格爾派宗教批判本質上是黑格爾理性國家觀的延伸,馬克思一方面揭示了政治國家解決宗教問題的無能,另一方面將宗教批判轉向具有經濟性質的市民社會進而掙脫了黑格爾哲學的桎梏。馬克思通過對“異化勞動”“分工”以及“商品”等視域的考察,不僅使宗教與國家演變成基礎結構所決定的上層建筑,更在政治經濟學中以拜物教批判的方式深化了對歷史唯物主義的反思。

關鍵詞:馬克思;黑格爾;猶太人問題;宗教批判;歷史唯物主義

DOI編碼:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2020.06.006

在早期馬克思的思想建立歷程中,1844年初于《德法年鑒》發表的《論猶太人問題》起到了重要而獨特的作用。《論猶太人問題》寫作于早期馬克思與青年黑格爾派思想決裂的前夕。如果說在“猶太人問題”的處理方式上,青年黑格爾派依舊延續了黑格爾哲學“制定立場(Positionnen ausformuliert)”的話,那么馬克思則另辟蹊徑地從對市民社會與國家的二元批判轉向了對市民社會的一元批判。這不僅為早期馬克思“從國家走向市民社會”提供了新的視角,更呈現了歷史唯物主義原初的形成脈絡。

關于《論猶太人問題》的研究歷來被學界所重視,成果亦蔚為大觀。然而“猶太人問題”作為馬克思宗教批判的理論路徑卻長期處于被遮蔽狀態。事實上,“猶太人問題”作為宗教問題不僅在早期馬克思的宗教思想中扮有重要角色,更在黑格爾“早期神學階段”中占據重要位置。青年黑格爾派宗教批判極大地促進了早期馬克思的思想轉向。它體現在青年黑格爾派所沿循的黑格爾“理性國家決定宗教”的基本結構在馬克思那里嬗變成“市民社會決定國家與宗教”的全新命題。有鑒于此,本文以馬克思在《論猶太人問題》中的宗教批判為立足點,并擬做以下三方面論證:(1)回溯黑格爾如何在其哲學體系變化之中考察“猶太人問題”;(2)早期馬克思如何在“猶太人問題”中繼承與超越青年黑格爾派;(3)馬克思宗教批判與歷史唯物主義形成有何內在關聯。要深入把握上述問題有必要先回到黑格爾哲學體系變化之中才能窺其全貌,換言之,青年黑格爾派在何種意義上繼承了黑格爾宗教哲學的遺產。

一、黑格爾:國家決定宗教的形成及其特征

對于猶太教的本質思考“隱匿在黑格爾哲學體系發展的不同階段”,“猶太人問題”不僅關乎猶太教自身教義的問題,更觸及宗教與國家之間的本質關系。青年黑格爾派宗教批判所秉持的理性國家觀源于黑格爾宗教哲學,但黑格爾直到《哲學科學百科全書》(下稱《哲學全書》)、《法哲學原理》以及《宗教哲學講演錄》等著作完成后才完成這一理論創建。在邏輯學中,國家與宗教是理念自身展開運動的產物;在精神哲學中,國家作為客觀精神發展的最高階段是“神的意志(gottlicher Wille)”在地上的進行(§270R),宗教則屬于絕對精神發展的中間環節。在黑格爾那里,要實現二者的辯證統一直到“哲學全書體系(Encyklopadie-System)”的確立才得以真正證成。本文將黑格爾宗教哲學的演進路徑歸納為神學化、哲學化以及倫理化三個維度,以此觀照黑格爾思想中宗教與國家關系的變化過程。

(一)宗教神學化

早期黑格爾在反思康德與費希特“倫理神學(Ethikotheologie/Moraltheologie)”的基礎上,經歷了由神學批判向體系哲學的重要轉變。在圖賓根與伯爾尼時期(1788—1796),黑格爾整體上沿循了康德理性主義宗教觀的思路,不僅倡導了一種關聯生活的一切需要(Bedurfnisse)與政治行為的民眾宗教(Volkreligion),還探討了基督教異化為權威性(Positivitat)宗教的諸形態,盡管他試圖用愛的和解(Versohnen der Liebe)克服這種異化,然而早期黑格爾還未能辯證地把握權威宗教(猶太教)產生的本源以及如何發揮民眾宗教的現實功能。在法蘭克福時期(1797—1800),黑格爾在其主要著作《基督教的精神及其命運》中不僅指出了基督教異化為權威宗教的原因在于猶太教律法主義的傾向,更借此批判了康德與費希特主觀性(Subjektivitat)哲學的不足。這一時期黑格爾受荷爾德林的影響提出了生命與愛的結合(die Verbingdung)來克服基督教異化的命運,然而這種愛并非是生活之愛。進而,黑格爾從宗教精神的辯證轉向了對哲學體系與倫理精神的重建。

簡言之,早期黑格爾推崇希臘式的社群“倫理(Sittlichkeit)”并致力于拓深基督教神學的歷史與現實面向,尤其是打造一個承載基督精神社團的可能性。黑格爾意識到教會與國家的分裂是基督教命運的決定性因素,這不僅使黑格爾早期神學思想止步于(aufhoren)哲學面前,還將祛除猶太教權威性的思考嵌入至耶拿時期的精神哲學之中。

(二)宗教哲學化

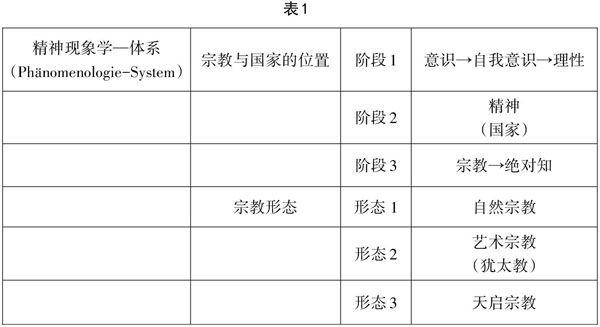

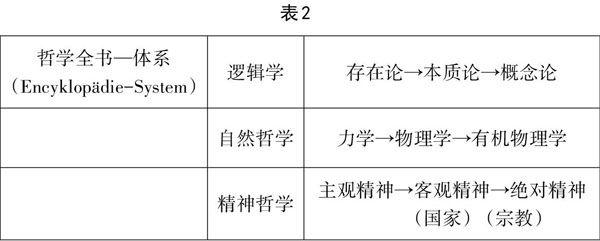

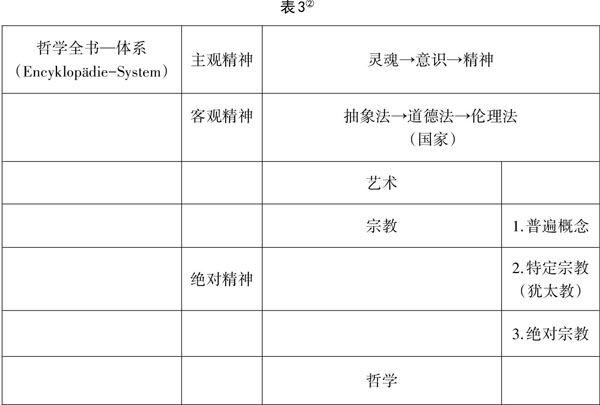

黑格爾關于宗教哲學化的建構貫穿于現象學體系(Phanomenologie-System)與全書體系(Encyk-lopadie-System)形成過程之中。如果說黑格爾在現象學體系中側重闡述了意識的經驗中出現的宗教諸形態(Gottergestalten),那么在全書體系中則是以概念自身辯證運動去把握宗教的理念。其中,猶太教(judische)分別在兩個體系中獲得具體的規定。首先,黑格爾在現象學體系中描繪了意識運動發展過程中將宗教視為絕對精神發展的必經之路(見表1),它上承精神(der wahre Geist),下啟絕對知(das ab-solute Wissen),是客觀精神邁入絕對精神的中樞。具體而言,從“自然宗教(die naturliche Religion)”到藝術宗教(die Kunstreligion)再到“天啟宗教(die offenbare Religion)”,黑格爾分別用意識、自我意識、絕對的自我意識與之對應并將歷史上的宗教現象抽象為人類精神意識的發展過程。其次,黑格爾在全書體系中運用邏輯學理念闡述了宗教概念在其自身運動中的變化過程(見下頁表2、表3),將宗教分解為宗教的概念(Begriff)、特定宗教(die besimmte Religion)以及絕對宗教(die absolute Religion)三個階段;宗教的概念歷經自在的、實存的轉換從而達到絕對精神復歸自身的運動過程。最后,黑格爾完成了理性與信仰、概念與表象相互統一的宗教哲學思想。其中,上帝既是精神又是理念,啟示宗教成為絕對精神在自身中的變體,宗教與哲學達成了“永恒同盟(ewigem Bunde)”。

從現象學體系中藝術的宗教到全書體系中崇高的宗教(die Religion der Erhabenheit),黑格爾將猶太教的精神性特征逐漸轉換為宗教哲學中的“形而上學概念(metaphysischer Begriff dieser Sphare)”加以把握(見下頁表4),從“統一(die Einheit)”、“必然性(die Notwendigkeit)”以及“合目的性(die ZweckmaBig-keit)”三個方面形成了判定的準則。毋庸置疑,無論在哪個體系中猶太教都并非作為最終的宗教形態出現。如果說在現象學體系中,黑格爾已經試圖彌合早期神學中猶太教的精神與社團(die Gemeinde)之間的裂痕的話,那么這一問題顯然仍未徹底解決。應該說,直到法哲學中的倫理法體系的全面建立,黑格爾才在精神哲學的重構中實現了二者的辯證統一。

(三)宗教倫理化

早期黑格爾就試圖以“社會性(Gesellschaftliche)”的整體視角把握宗教的真正精神。一方面,他考察了教會社團與公共宗教之間的關系,將道德與信仰的義務轉向國家法制(die Verfassung)精神;另一方面,他又倡導民眾宗教必須與人本身的生活需要與法制行為結合起來。這源于早期黑格爾反思康德倫理學與法哲學中關于實踐理性的“動力(Treibfeder)”與“合法則的沖動(gesetzmaBige Trieb)”問題所形成的困境,它既成為早期神學走向體系哲學的理論伏筆,也成為耶拿時期未能解決的難題。

耶拿初期,黑格爾在《倫理學體系》中引入了以“勞動(der Arbeit)”、“承認(Anerkenung)”為中介的經濟學要素豐富了法哲學的基本議題,以否定性的勞動要素作為建構普遍性倫理的基石,這些理論在《精神現象學》中得以系統地闡釋。首先,黑格爾在“自我意識”章向“理性”章過渡中運用抽象勞動要素指認了主人與奴隸(Herrschaft und Knechtschaft)關系的自為存在,在理性實現自我意識中又通過“雙向運動”分別走向倫理世界與道德世界。待進入“精神”章后,黑格爾展開了具體勞動對于倫理意識與倫理世界的影響,它成為倫理世界走向法權狀態(der Rechtszustand)的根本動力。在教化王國(Reich der Bildung)與本質王國(Reich des Wesens)向道德世界觀的過渡中,黑格爾運用勞動及其關聯的財富(Reichtum)論證了精神從異化狀態向“自身確定性”(gewisse Geist)的復歸過程,從而完成精神向絕對知的邁進。應該說,黑格爾在現象學體系中對宗教與國家的界定仍未找到有效解決之匙,對二者的論證仍陷于主觀精神的窠臼。直至紐倫堡與海德堡時期完善全書體系后,黑格爾才通過辯證理性重新詮釋了“三位一體”(圣父、圣子、圣靈)的神學教義,進而以教會社團作為主客觀精神的樞紐徹底確證了宗教與國家之間的關系。在全書體系中,圣父作為上帝的普遍理念,圣子作為差別性與圣父共存于上帝統一體之中,圣靈則是前二者的統一體。教會作為絕對精神的載體成為圣靈世界的復活場所即宗教社團(die Gemeinde),黑格爾認為教會倡導的自由平等的精神原則須經歷主觀世界向客觀世界的過渡,宗教精神的自我認證要從屬(Subaktion)于倫理與國家的生活,也即說,這種由內而外的自由精神(freie Geist)要來到倫理法(die Sittlichkeit)中方能實現。因此,發生在猶太神權政治國家中“宗法關系(patri-archalischen Verhaltnis)”的分裂只有用自由精神的原則才能統一,達到這種統一形態的國家在黑格爾那里即是基督教新教國家。

如上所述,盡管宗教與國家分屬精神哲學的不同階段,但黑格爾運用自由精神作為共同原則加以統攝。黑格爾在法哲學中闡述了作為自由意志的法(Reicht)經歷了“抽象法”到“道德法”以及“倫理法”三個階段并將“自由設定為一種善的理念”,倫理作為活的善(das Lebendige Gute)得到了概念與實存的統一即“現存世界與自我意識本性”(PR§142)。黑格爾認為倫理精神在經歷了客觀規定的抽象法(das abstrakte Recht)與主觀規定的道德法(die Moralitat)的階段后,最終在以家庭、市民社會以及國家構成的倫理法體系中真正獲得主客觀統一的現實性(Wirklichkeit)自由。其中,黑格爾在倫理法的最高階段即國家中詳盡地闡述了教會與國家之間的關系(PR§270R),這是理解黑格爾宗教倫理化的重要內容。一方面,黑格爾再次強調了宗教與國家之間的關系需要回歸它們自身的“理念(Idee)”才能加以界定。黑格爾斷定二者的本質區別在于宗教缺乏倫理的現實性向度,進而認為現實的宗教應上升為具有倫理性質的宗教才能走向絕對精神。另一方面,黑格爾明確了宗教依附于理性國家的客觀依據。那就是教化事業需要“地產(Besitztumer)”“財產所有物(das Eigentum)”以及“教會供職人員(der Gemei-nde gewidmeter Individuen)”提供動力,這實際上是將教會及其教義都納入到倫理法體系之中,也是理解黑格爾“理性國家決定宗教”命題的要害之處。因此,他認為宗教不構成國家的基礎也不應干涉政治,它應該依附于理性國家的整體結構之中,但是這種結合絕非僅僅作為“制度的統一(institutionellen Einheit)”,而是作為理念的統一。至此,黑格爾意義上的“猶太人問題”就成為理性國家自身的問題,這種解決宗教與國家的基本思路被青年黑格爾派所繼承。

二、青年黑格爾派:從國家走向市民社會的宗教

19世紀40年代,青年黑格爾派宗教批判不僅是在批判黑格爾哲學理念基礎上形成的新啟蒙運動,更是早期馬克思走向歷史唯物主義的肇基之處。黑格爾宗教哲學理念在青年黑格爾派那里分裂成三種形態:(1)囿于主觀精神的理念,以施特勞斯人化(Menschenwerdung)與費爾巴哈類(die Gattung)的宗教批判為代表;(2)囿于客觀精神的理念,以赫斯基督教的小商人世界(Krammerwelt)的宗教批判為代表;(3)囿于絕對精神的理念,以鮑威爾自我意識(SelbBewuBtsein)與施蒂納唯一者(der Einzige)的宗教批判為代表。應該指出,在馬克思尚未針對黑格爾法哲學的倫理法體系展開全面批判之前,一度秉持了鮑威爾“自我意識宗教觀(die Religion als Produkt des Selb BewuBtseins)”,這是黑格爾宗教哲學理念在早期馬克思思想中僅存的骸骨。《德法年鑒》前后,鮑威爾與赫斯為馬克思宗教批判轉向提供了雙重邏輯進路,前者凸顯了黑格爾理性國家中政治制度解決宗教的困境,后者則蘊含了市民社會的經濟性質制約宗教的可能性,這對于判斷歷史唯物主義的原初形態極為重要。

(一)宗教與國家的關聯與分野

無論是少年時代的試卷還是詩歌習作,宗教精神都浸染了早期馬克思。《博士論文》時期,盡管受到伊壁鳩魯理念論(Idealismus)哲學影響,馬克思依然在哲學反思中洞察到個體自我意識所具有的能動性,探索了將人類從宗教神學的超驗現象中解放出來的可能。當早期馬克思視野轉入現實后,他的宗教批判思想迅速與政治國家發生聯系。尤其在《萊茵報》時期《(科隆日報)第179號的社論》中,馬克思將基督教批判與政治國家批判結合,不僅以黑格爾有機整體的國家(den Staat als den groBen Organis-mils)立場批判了海爾梅斯的社論,更提出了“不是古代宗教的滅亡引起古代國家的毀滅,相反,是古代國家的滅亡引起了古代宗教的毀滅”的重要觀點。盡管馬克思此時仍是黑格爾理性國家觀的擁躉,但情況很快發生轉變。從《克羅茨納赫筆記》到《黑格爾法哲學批判》的理論進程中,馬克思不僅初步提出了“市民社會決定國家”這一論斷,更將其延伸到市民社會與宗教之間關系的思考中。

《德法年鑒》時期,馬克思以人的解放(die menschliche Emanzipation)為主題批判了鮑威爾試圖依靠理性國家的政治制度來解決宗教問題的局限性,根本上揭示了黑格爾宗教哲學的困境。鮑威爾對馬克思的影響所形成的a局面(見下頁表5)是馬克思從國家走向市民社會(die btirgerliche Gesellschaft)的重要環節,雖然馬克思認同鮑威爾追求猶太人的解放從而對基督教國家展開批判的做法,但問題在于鮑威爾并沒有反思理性國家的限度,因為他不僅提出猶太人要獲得公民權需要放棄猶太教,更認為宗教的徹底廢除有賴于政治制度的廢除,這顯然是對黑格爾宗教哲學的片面闡釋。馬克思認為鮑威爾誤解了關于政治解放與人的解放的限度,鮑威爾政治解放的方式屬紙上談兵,因為人在政治解放后又會分裂為公民(citoyen)與個體的人(homme),這種悖論既揭示了黑格爾理性國家的內在矛盾,又凸顯了鮑威爾對黑格爾理性國家觀的誤讀。

馬克思將宗教批判率先轉向了政治國家批判即政治制度對于人的解放的有限性,進而分析了鮑威爾政治解放所形成的矛盾并展開了對基督教國家的批判。首先,馬克思先后描述了猶太人問題在不同國家的現實狀況,論證了只有在共和制的北美各州以及發達國家中宗教與國家的關系才能夠呈現出本原形式,二者的完成不相矛盾。馬克思認為:“一旦國家不再從神學的角度對待宗教,一旦國家是作為國家即從政治的角度來對待宗教,那么,對這種關系的批判就不再是對神學的批判了。”馬克思認識到政治解放僅是政治制度范圍內人的解放形式,它屬于非現實的普遍性(unwirklichen Allgemeinheit),因而鮑威爾強調的政治解放是有限度的。換言之,猶太人即使在政治國家層面得到了解放,但在市民社會層面卻依然無法改變受壓迫的現實。其次,馬克思集中批判了鮑威爾論述的基督教國家的形式虛假性,指出鮑威爾并沒有觀察到所謂基督教國家的“人的基礎(der menschliche Grund)”。與鮑威爾堅持民主制國家(demokratischen Staat)能夠實現猶太人解放的觀點相反,馬克思認為猶太精神反而在民主制國家得以體現,但馬克思強調的民主制國家并非國家政治制度而是蘊含經濟性質的市民社會。

(二)從國家轉向市民社會

在對政治國家批判的同時,馬克思又展開了對市民社會的批判。在另一篇《現代猶太人和基督徒獲得自由的能力》中,馬克思深刻揭露了私有財產導致的實際需要(praktische BedurfniB)與利己性(Ego-isums)塑造了市民社會中的宗教精神。馬克思指出:“我們不是到猶太人的宗教里去尋找猶太人的秘密,而是到現實的猶太人里去尋找他的宗教的秘密。”也就是說,如果消除產生猶太人的市民社會(der Gesellschaft),那么利己式“猶太精神(Judenthum)”也就趨于消失,猶太人才能真正解放。

如果說鮑威爾在處理猶太人問題的思想還立足于a層面,顯然馬克思已從b層面去考察上述關系,這意味著黑格爾理性國家的大廈在馬克思那里趨于崩落。馬克思發現了猶太教對于基督徒來說不是鮑威爾所理解的已經被克服的宗教,反而恰恰是更符合現存市民社會的宗教意識,從而人類的真正解放不在于廢除民主制國家制度而在于廢除資本生產方式。赫斯在《來自瑞士的二十一印章》匿名發表的《社會主義和共產主義》《行動的哲學》與《唯一而完全的自由》三篇論文對早期馬克思影響甚至延續到《德意志意識形態》的創作過程中。除了恩格斯,赫斯批判基督教利己主義的小商人世界(Kramerswelt)思想促使了馬克思將宗教批判思想轉向市民社會,進而在《1844年經濟學哲學手稿》中將宗教現象融入經濟學研究之中。雖然赫斯先于馬克思將德國思辨哲學與法國社會主義學說進行了融合并提出唯一而完全的自由(die Eine und ganze Freiheit),這一結構看上去與《〈黑格爾法哲學批判〉序言》相似,但實則已然不同。因為馬克思在批判鮑威爾的過程中不僅發現了黑格爾理性國家觀的實質并不在于理性國家的政治制度,更在于市民社會中的經濟性質。換言之,黑格爾理想的宗教精神形態乃是資本生產下精神的代言者。

《德法年鑒》后,“猶太人問題”在馬克思那里與早期黑格爾一樣都被轉換為宗教問題加以全面的考察。如果說黑格爾運用了哲學全書體系的多重維度加以把握,那么馬克思則將其鎖定在客觀精神中進一步消解為倫理法體系中的市民社會加以考察。馬克思先后以市民社會為基礎在三個視域論證了猶太精神本源于資本的生產結構(見表6),與此同時,馬克思對于國家共同體(Gemeinwesen)的認知也不斷加深。

三、馬克思:作為上層建筑的宗教與國家

傳統歷史唯物主義研究通常根據列寧對早期馬克思的“兩個轉變”思想(從唯心主義向唯物主義、革命民主主義向共產主義)展開的,但依據馬克思在《〈政治經濟學批判〉序言》中所闡述的情況來看,這一結論還可進一步深入。因為這一時期的馬克思正是以黑格爾倫理法體系為標靶展開全面批判的,他以宗教批判(猶太人問題)為中介實現了從國家向市民社會的轉向,換言之,黑格爾在倫理法體系中遺留的隱秘課題真正被馬克思繼承并改造,馬克思分別在市民社會中的勞動、分工以及商品等視域中探尋了宗教與國家等上層建筑(Superstruktur)產生的根源,歷史唯物主義的內在原則也得以彰顯。

(一)異化勞動視域

在《1844年經濟學哲學手稿》中,馬克思初步考察了人的“異化勞動與宗教”等意識形態之間的關系。在筆記本Ⅰ[異化勞動和私有財產]中,他認為國民經濟學掩蓋了勞動的本質,如同宗教掩蓋了人的本質一樣。馬克思指出宗教是“神靈的或魔鬼的活動發生作用”,它造成了人的自我喪失(der Ver-lust)。這種存在于經濟學哲學中的異化現象只有通過實踐的方式才能改變,他提出:“自我異化只有通過對他人的實踐的、現實的關系才能表現出來。”馬克思將這種實踐的(praktische)活動指向了生產勞動。在筆記本Ⅲ[私有財產和勞動]中,他進一步指出:“正像路德把信仰看成宗教的外部世界的本質,從而人本身被設定為私有財產的規定。”馬克思借此發現了國民經濟學“由外向內”與路德改造教義的轉向具有某種同構性,因而他進一步提出:“宗教、家庭、國家、法、道德、科學、藝術等等,都不過是生產的一些‘特殊方式(besondre Weisen der Production),并且受生產的普遍規律的支配。”此時的馬克思已經初步明晰了宗教、國家等上層建筑的產生源于人的生產勞動。

《1844年經濟學哲學手稿》中費爾巴哈對于馬克思的影響是顯而易見的,馬克思大量運用類(die Gattung)、對象性(gegenstandliche)活動以及“受動的(Leidend)”等感性思想去批判黑格爾哲學。但是結合《神圣家族》《關于費爾巴哈的提綱》以及《德意志意識形態》中的宗教批判思想來看,馬克思很快意識到費爾巴哈感性立場的缺陷,他在強調個體是社會存在物(das gesellschaftliche Wesen)的基調下再次迂回《德法年鑒》時期的b進路,繼續追尋市民社會的經濟性質對于宗教的影響。毋寧說,費爾巴哈的宗教批判始終局限在黑格爾的主觀精神中不能自拔,雖然他將黑格爾思辨神學轉變為人類學(Anthro-pologie)并視為一種突破黑格爾的進路,實際上人類學向度在黑格爾宗教哲學中并非不存在,但它只是作為一種開端或者起點而已。此外,黑格爾客觀精神中倫理法體系批判的缺失始終讓費爾巴哈的宗教批判止步不前。從這個意義上講,不宜稱早期馬克思經歷過一個所謂的“費爾巴哈階段”。

(二)分工視域

馬克思在《德意志意識形態》中明確指出,人的意識并非思辨哲學所能終結的,只有現實社會的物質生產(materielle Produktion)才能消除。馬克思將人的生產勞動作為滿足生產生活需求的第一前提,從而把市民社會中的物質生產活動與交往形式(Verkehrform)視作歷史發展的基礎與思想觀念產生的本源,宗教、國家、法律等觀念已經轉換為上層建筑的內容。在考察分工(die Theilung der Arbeit)的起源及其與所有制(Eigenthum)的關系的過程中,馬克思還對宗教與國家給予了特別論述。一方面,馬克思指出在人類認識自然的初期,原始(自然)宗教的出現正體現了人與自然的這種關系,這一時期自然屬性決定了人的分工。馬克思認為,“真正的分工是應是物質勞動和精神勞動的分離才開始的”,因為這不僅僅標志著人與自然之間關系發生變化,同樣標志著人類意識發生了本質變化。另一方面,馬克思指出國家共同體的產生與分工密切相關。分工不僅產生了階級,更促使了個體與共同體之間的博弈,由于特殊利益與共同利益所產生的矛盾,統治階級采取了國家共同體的形式,這已經完全迥異于黑格爾建基于倫理精神的理性國家觀。更進一步,馬克思塑造了原初共同體(Gemeinwesen)、虛假共同體(Gesellschaft)以及真正共同體(Gemeinschaft)三種國家共同體形態,從而將國家共同體的本源指向分工及其所有制形式。與之對應的是,馬克思區分了四種所有制形式,分別是:部落所有制(Stammeigen-turn)、古代公社所有制和國家所有制(antike Gemeinde-und Staatseigentum)、封建的或等級的所有制(feudale oder standische Eigentum)以及資產階級社會的所有制。在此基礎上,馬克思既對國家和法同所有制(Eigenthum)之間關系進了深入考察,還指出宗教、國家以及法律等上層建筑乃是意識形態家的本末倒置(umkehrung),國家作為“虛幻共同體(illusorische Gemeinschaft)”的演進歷程與宗教觀念具有同構性。從而宗教與國家作為上層建筑都不能訴諸對意識形態的(idealistische)批判來消滅,只有實際地推翻它們所置身的分工及所有制形式構成的社會生產結構,上層建筑的諸要素才能真正消亡。

在分工階段,馬克思實現了對青年黑格爾派的全面超越。盡管赫斯較早發現了“商業世界(Sacher-welt)”與基督教的內在關聯并有意推進到市民社會的經濟研究之中,然而限于經濟學水準,赫斯的市民社會批判思想只能是“點到為止”。馬克思則在分工視域下再次深化赫斯的交往(Verkehr)、生產力(Productionskraft)以及共同活動(Zusammenwirken)等社會關系要素,使之成為歷史唯物主義建構的重要范疇,其中宗教與國家已作為上層建筑的內容出現。可以說,赫斯對早期馬克思的影響也絕非是“壓倒性的”。

(三)商品視域

《德意志意識形態》常被視為馬克思建構歷史唯物主義的完成態,宗教與國家也已明確作為基礎結構所制約的上層建筑。那么,是否可以就此認定馬克思對歷史唯物主義的思考告一段落了呢?正如上文提到的,馬克思并未在異化勞動與分工視域中將宗教與國家等意識形態的起源與消亡給予全面地論證,這些疑問留待其政治經濟學研究中解決。

馬克思在《資本論》中“商品的拜物教性質及其秘密”(Der Fetischcharakter der Waare und Geheim-niB)一節專門闡述了商品拜物教或物神崇拜(Fetischismus)的性質,這種“很簡單很平凡的東西”不僅產生了人的精神屬性的宗教,更產生了人的勞動屬性的宗教。馬克思將兩種屬性的宗教現象納入“社會生產過程”之中去把握,尤其后者需要考察商品世界運轉機制以及商品社會的生產諸要素才能明晰。在以私有制為基礎的商品經濟發展過程中,馬克思不僅剖析了三大拜物教(商品一貨幣一資本)形成所對應的生產結構并初步勾勒了拜物教從起源、發展到消亡所需要的社會生產關系,還認為勞動生產力處于不同發展階段所產生的宗教諸形態。在此基礎上,馬克思揭示了自給自足的小農社會經濟中奴隸制與農奴制情況下只會產生原始的自然宗教,商品拜物教則只能產生于商品經濟發展過程中。最后,馬克思更指出了拜物教的消亡需要在自由人聯合體(Gemeinschaft)的共產主義社會才可能實現。也就是說,只有當人與人之間的生產分配關系是“極明白而合理的”狀態下,商品拜物教才能消失。

此外,馬克思本打算在《資本論》中專門論述國家與法的問題,然而未能付諸行動。即便如此,馬克思對于國家的思考仍貫穿其中,他不僅在第一卷中分析了資產階級國家產生的經濟根源,論證了國家的政治強制對于資本生產方式起到的鞏固作用,更在第三卷闡述勞動地租涉及的生產工具所有者與生產者之間的關系中指出了一切上層建筑的秘密都根源于生產關系。毫無疑問,國家的類型要受到經濟基礎結構的制約,宗教、法律等其他上層建筑也都會隨生產方式的轉換而趨于消亡(見表7),因此將馬克思拜物教批判局限在經濟學中的理解是極其片面的。

結語

恩格斯晚年書信中提出的歷史唯物主義觀念影響深遠,并長期作為經典表述流傳于世。然而,這種通行的解讀也引發了后世學界的諸多爭論。20世紀晚期以來,哈貝馬斯、望月清司以及阿爾都塞等都嘗試從不同視角解讀歷史唯物主義的內涵,也提出了頗具震撼的觀點。但無論哪一種觀點,都尚未對歷史唯物主義思想精髓切中肯綮。正如柄谷行人所指出的:“馬克思的確要比恩格斯晚些把握到歷史唯物主義。這種‘落后來自于馬克思身處黑格爾左派之中而執著于‘宗教批判。他把國家和貨幣作為另一種宗教來把握,《資本論》便是這種志向的發展和延伸。”事實上,在青年黑格爾派對于黑格爾思想的繼承與批判中惟有馬克思青出于藍,然而這種超越也并非一蹴而就。從這個意義上講,我們不僅要回到馬克思,還要回到黑格爾,歷史唯物主義的原像才能水落石出。

[責任編輯 付洪泉]