基于髹漆的傳統木鑲嵌工藝研究

摘 ?要:木鑲嵌工藝在其應用中多伴隨髹漆工藝,這兩種工藝結合既有效地延長了木質器物的使用年限,又增加了修飾的美感。通過對基于髹漆工藝的傳統木鑲嵌工藝的相關研究,了解該工藝在歷史長河中的的輝煌與燦爛,這是古人留給我們的智慧與巧思。在日益精湛的技藝之中,表現出的是大國的“工匠精神”和一個文明古國的起承轉合,它承載了中華民族上萬年的文明歷程,并將經久不衰地往后延續。

關鍵詞:傳統手工藝;木鑲嵌;髹漆工藝;文化創意

基金項目:本文系江蘇省研究生實踐創新計劃項目“傳統木作鑲嵌工藝的創新表現研究”(SJCX19-0824)研究成果。

鑲嵌技術起源于萬年前的舊石器時代。就目前所知,山西朔縣峙峪遺址便出土了一件距今約2.8萬年的鉞形石刀,在刀的兩肩之間有短柄狀突出,研究者認為應當是鑲嵌在骨木柄內使用[1]。將單一的工具通過鑲嵌工藝加工成復合工具,這種制作方法便成為了鑲嵌工藝的雛形,為后來多種鑲嵌工藝的出現打下了良好的基礎。其中骨木嵌、螺鈿嵌、瓷鑲嵌、紅木嵌銀、百寶嵌等均為以木為本體的鑲嵌,這種鑲嵌方式,在木質結構大量運用的我國古代應用甚廣,也因其取材容易、工藝精彩繼承發展至今。

一、工藝種類

鑲嵌工藝種類甚多,以木為底的鑲嵌工藝卻是以骨木鑲嵌、螺鈿鑲嵌、瓷鑲嵌、紅木嵌銀、百寶嵌五類見長。傳統的木鑲嵌工藝是木雕、鑲嵌、髹漆工藝相結合而產生的。木鑲嵌工藝多應用于器皿、樂器、家具等裝飾,呈現出來的物件大都精美絕倫,以制作的精細和用料的雍容華貴傳世。

(一)骨木鑲嵌

由于古時人們對于物料的獲取方式有限,而獸骨、象牙、木頭作為常見又易取的材料便成為了當時制作器物的不二之選。獸骨多選用牛骨,而木頭多選用顏色鮮亮的黃楊木。在鑲嵌的技法上分為平嵌、高嵌和混合嵌三種,平嵌較多地應用于家具上,其題材廣泛,喜聞樂見,且具有良好的裝飾效果;高嵌多用圓雕的手法將象牙、黃楊木雕刻成型鑲嵌于紫檀等名貴的木材之上,其工藝更為復雜;混合嵌是將骨、木兩類不同的材料做成鑲件,然后根據制作需要混合嵌于物件之上,這也是骨木鑲嵌較之以前的創新之處,打破了原有的單一鑲件的局面,色彩、質感上更加豐富,使得裝飾效果更加強烈。

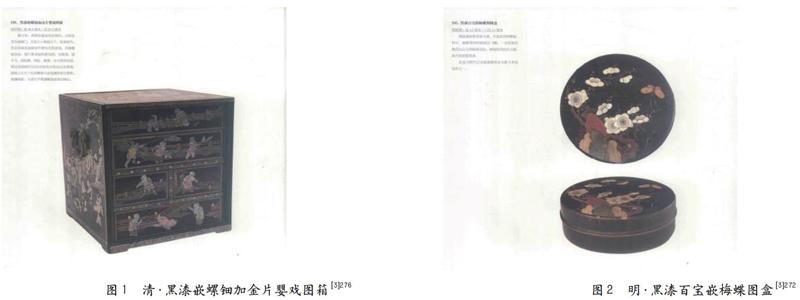

(二)螺鈿鑲嵌

現在看來無比常見的貝殼,在兩萬多年以前的山頂洞人時期,是被當作昂貴的飾品佩戴的,甚至在對海洋開發甚少的商秦時期,貝類曾一度作為貨幣使用。貝殼因其色彩絢麗、花紋千變萬化、質地適中、便于裁切而作為鑲嵌的材料,被稱為螺鈿鑲嵌。在王世襄注釋的《髹飾錄解說》中有云:“錦霞,即螺鈿、老蚌、車螯、玉珧之類。有片有沙。天機織貝,冰蠶失文。”[2]11由此可見,螺鈿作為鑲嵌材料有多種應用方式,同時也表達出螺鈿鑲嵌之精美。螺鈿鑲嵌工藝在其鑲件的材料上不斷地精細化,《髹飾錄》中提到“殼片古者厚,而今者漸薄也”[2]76,從中足以看出螺鈿鑲嵌自身的發展變化,以滿足更精密要求的工藝制作。螺鈿以其自身的精美色彩和光澤在鑲嵌材料中脫穎而出,應用至今。

(三)瓷鑲嵌

《髹飾錄圖說》楊明注言:“有隱起者,有平頂者。又近日加窯花燒色代玉石,亦一奇也。”[2]121由此可見,明代的瓷鑲嵌用繪有圖案的瓷片鑲嵌其中亦有百寶嵌的風采,在玉石、金銀鑲嵌盛行的時期,瓷鑲嵌倒也成了一奇觀。在清代,瓷鑲嵌的木質屏風、桌椅等家具盛行,將中國畫作為瓷板畫的主要畫面也成為這一時期的風尚。瓷鑲嵌以繪畫為基礎,在陶瓷板上進行所需畫面的描繪,進而進行燒制。瓷板畫的運用將陶瓷制品從三維形態帶到了二維形態,而瓷鑲嵌所制成的物件又將瓷板畫的形態回歸到了三維。

(四)紅木嵌銀

較其他幾種木鑲嵌工藝,紅木嵌銀工藝源起較晚,清代道光年間才出現。紅木嵌銀融合了木工、金工、漆工三個工種的制作工藝,多應用于拐杖、桌面等的鑲嵌。黃成所著的《髹飾錄》中提到:“嵌金、嵌銀、嵌金銀。右三種,片、屑、線各可用。有純施者,有雜嵌者,皆宜磨顯揩光。”[2]79 紅木嵌銀工藝以銀為筆進行畫面的鑲嵌,結合大漆工藝,所呈現的作品色彩對比鮮明;由于銀絲較軟,且銀可做片狀、屑狀,根據畫面中造型的需要進行彎曲,使得畫面更顯靈動。紅木嵌銀是對商周時期金銀錯工藝的繼承與發展,也是對木鑲嵌工藝種類的拓展。

(五)百寶嵌

百寶嵌集多種木鑲嵌種類于一身,采用象牙、琥珀、翡翠、玉石等多種名貴材料作為鑲件,拼出山水、人物、花鳥等圖案,嵌于黃花梨、紫檀等名貴硬木之上,再加以大漆工藝髹飾,盡顯雍容華貴、富麗堂皇,因此,百寶嵌多應用于皇家器物中。百寶嵌興盛于清代乾隆時期,宮廷中多處用其來作為裝飾,后來呈階梯式由上到下流傳至民間。百寶嵌不僅是多種鑲嵌種類的集合,其中也包含了雕刻技法,有浮雕、圓雕。百寶嵌顯示出來的除了工藝上的精湛,也表達出了當時統治階級的審美觀念。

二、工藝的發展歷程

木鑲嵌是一種將各種質地的材料嵌入木中,從而組成各種具有裝飾效果的圖案的傳統手工藝。在木鑲嵌工藝發展之初,多以骨木、螺鈿為鑲嵌材料。骨木鑲嵌最早可以追溯到距今約4000年左右的新石器時代晚期的龍山文化,可見用獸骨作為木鑲嵌材料的工藝在史前就已出現。

在經濟繁榮、商貿國際化的唐朝,木鑲嵌工藝得到一定程度的發展。隨著手工制造業的發展成熟,木鑲嵌工藝在明代實現了跨越式的發展,在這一時期以陶瓷為材料的木鑲嵌家具和建筑鑲嵌裝飾較為普遍,鑲嵌材料和應用范圍的拓展提高了木鑲嵌工藝的社會價值和藝術價值。清朝作為我國歷史上經濟高度發達的時期,催生了新的鑲嵌形式的出現,木鑲嵌工藝在此時期也得到了相應的飛速發展,使得該工藝的各種風格、形式在這一時期百花齊放。“裝飾手法有雕刻、鑲嵌、彩繪三種。而裝飾材料則多種多樣,有各種木雕、竹雕;有各色玉石、瑪瑙、翡翠、水晶、孔雀石、青金石等寶石;有珍珠、取帽、珊瑚、螺錮、象牙、犀角、獸骨等天然材料;有金、銀、銅、鐵等金屬:有各色琺瑯、各種鳥類的羽毛、絲織品和紙帛畫等,還有施色漆加彩繪的,真可謂‘空前絕后。”[4]清朝晚期至民國時期,社會動蕩不安,大量低價舶來品傳入,以及近代工業的興起對中國傳統手工業造成強烈的沖擊,使得手工藝人地位下降,傳統手工藝在此時期停滯甚至后退,木鑲嵌工藝自然不能幸免。

新中國的成立使得時局逐漸穩定,經濟復蘇,國家將手工業的改造作為重要的改革對象,至此,手工業得以重見天日,繼續發展,實現了手工業的“百花齊放,推陳出新”。“文革”時期,木鑲嵌工藝呈停滯不前之狀態。改革開放以來,中國的經濟社會得到了長足的發展,手工業也在國家政策的支持下得以復興。

三、工藝的傳承與現狀

基于髹漆技藝的木鑲嵌工藝作為傳統手工藝的支流,歷經時間的洗禮留存至今。隨著國家對傳統手工藝的復興,各級《非物質文化遺產名錄》的建立、知識產權保護的升級等有效措施的實施,為傳統手工藝的繼承與發展提供了沃土。信息化的時代和科學技術的發展,使得傳統手工藝不得不面對時代的挑戰。“怎樣使傳統的變成當代的、民族的變成世界的”已經成為傳統手工藝人必須要去思考的問題,這也是對傳統手工藝的發展創新所必須要做出的考量。

我國在工業化到來之前,經歷了上千年的以家庭為單位的手工業生產,傳統手工藝直到現在仍大部分保留著以家族為單位的傳承。當然,這樣的傳承方式有利也有弊,家族傳承導致技藝壟斷在單一的家族中,缺乏與其他技藝的交流,不利于工藝的創新與發展,限制了技藝的包容性,也有手工藝因囿于傳承的維度而失傳,這不失為一件憾事。但從另一方面來說,以家庭為單位的傳承方式卻更有利于技藝的言傳身教以及工藝特征最大程度地保留。“因技藝掌握在比較安定的家庭環境中,使創作者能夠無形中強調造物過程的感情化,將自然流露出來的一種潛移默化的和諧氣氛體現在作品之中,如隨意性和情感性的發揮,功利性和審美性的協調統一,都有充分的展示。從文化學的意義上來講,家庭作為造物的空間,能充分促使人本能力量的顯現,展示出藝術的個性特征來。”[5]

在當今社會中,隨著信息網絡的公開和擴大,人們對自然生產生活方式的追求,以及國家對保護和發展傳統技藝政策的實施,使越來越多的傳統技藝走出了家族傳承的局限,以更大的包容性進行技藝的傳播和新的藝術形式的創作。

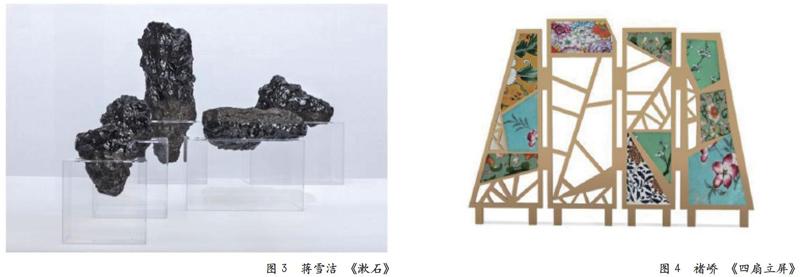

將當代的藝術設計理念融入到傳統技藝中,使作品呈現出既具有現代藝術美感,又不失傳統工藝韻味,現代的和傳統的相互碰撞,最終將這一矛盾進行有機的結合。蔣雪潔的作品《漱石》[6]就是將螺鈿工藝運用其中,與現代的材料相結合,創作出一系列當代裝置藝術作品的;褚嶠創作的《四扇立屏》和《座屏》[7]將陶瓷鑲嵌工藝運用其中,并且利用了現代噴墨打印技術,在圖形設計上采用形式構成的切割方式,打破了中國傳統的“求大、求滿、求全”的設計理念,虛實有序地進行陶瓷鑲嵌;紅木嵌銀工藝源于清朝時期的濰縣,劉春麗、李俊峰所著的論文《基于眼動追蹤技術的傳統紋樣在濰坊紅木嵌銀飾品中的應用研究》,將先進的科學技術運用到了傳統手工藝的創新發展中。眼動追蹤技術的應用不僅改善了濰坊紅木嵌銀工藝創新性低的狀況,也推動了傳統工藝的產業創新發展。

無論是當代藝術理念的融入,還是先進科學技術的加持,都已經成為傳統工藝創新發展道路上不可或缺的一部分,這是時代發展的要求,也是工藝發展的要求。近年來,“文創”已經成為一個社會熱點詞語,這是我國傳統手工藝在當今社會發展的一個大潮流,傳統技藝的創新與發展也能夠在文創作品中得到最直觀的體現。張夫也說:“我們發展文創產業,就是要思考在非物質文化遺產的元素中可以借鑒什么,提取什么,應用什么。在工藝美術的創作中,可以從非物質文化遺產的元素中借鑒什么,提取什么,應用什么。其源頭和根本就是非物質文化遺產,這也是中國傳統文化精神的根源和載體。從本質出發,向著文化產業文創產品或者手工藝美術等領域進行延伸,并為它們的發展提供精神力量。”[8]

四、結語

通過對基于髹漆工藝的傳統木鑲嵌工藝的相關研究,了解了該工藝在歷史長河中的的輝煌與燦爛,這是古人留給我們的智慧與巧思。在日益精湛的技藝之中,表現出的是大國的“工匠精神”和一個文明古國的起承轉合,它承載了中華民族上萬年的文明歷程,并將經久不衰地往后延續。

參考文獻:

[1]中國社會科學院考古研究所.新中國的考古發現和研究[M].北京:文物出版社,1984 :22。

[2]王世襄.髹飾錄解說[M].北京:生活·讀書·新知 三聯書店,2013.

[3]黃成.髹飾錄[M].北京:中國人民大學出版社,2004.

[4]黃成.髹飾錄圖說[M].楊明,注.長北,譯注.濟南:山東畫報出版社,2007.

[5]故宮博物院,編.故宮漆器圖典[M].北京:故宮出版社,2012.

[6]胡德生.清代家具裝飾紋樣[J].故宮博物院院刊,1995(4):29-39.

[7]潘魯生.民藝學論綱[M].北京:北京工藝美術出版社,1998:333.

[8]蔣雪潔.《髹飾錄》中綜合螺鈿技法在現代漆器設計中的應用[D].北京:北京工業大學,2018:46.

作者簡介:柳炳云,蘇州科技大學藝術學院美術專業碩士研究生。