藝術與科技的融合

摘 ?要:在高校文化創意產品開發設計課程中,不僅要于講授文創產品開發設計理論,還應合理引入博物館文創設計主題,引導學生進行傳統文化學習與創新設計,綜合運用Photoshop、Illustrator、Rhino、Keyshot等計算機技術,結合3D打印模型制作方式,將藝術與科技相融合,開發相關文化創意產品,促進設計成果轉化落地。從理論到實踐,以賽促學,可有效地提高學生的創新思維能力和設計實戰能力,強化課程教學效果,并且有助于廣泛傳播地域性優秀傳統文化藝術。

關鍵詞:藝術;科技;博物館;文創設計

基金項目:本文系2020年度河南省社科聯立項項目“河南省博物館文化創意產品開發設計與推廣”(SKL-2020-1563)研究成果。

文化創意產品設計是藝術設計專業的一門必修課程,主要培養學生在產品設計過程中的創新思維能力,綜合運用學科知識和技術發現產品設計中存在的問題,進而分析問題、解決問題的能力[1]。

一、課程教學中存在的問題

在文化創意產品設計課程教學中,多偏重理論講解,追求理論知識的系統性和完整性,以至枯燥乏味,學生接受度較低。實際項目欠缺,學生在進行文創產品設計時,缺少具體實際研發項目,大多以虛擬設計為主,致使文創產品設計目標定位不夠準確、具體,考核標準與市場需求脫節,設計成果轉化率低。文創產品設計展示效果不真實,傳統的產品設計展示方式以手繪草圖、計算機輔助設計效果圖展示為主,停留在二維展示方式上,缺少可觸、可感、實用且美觀的三維實物產品展示。

二、課程改革思路

(一)完善課程培養目標

基于教學中存在的以上問題,結合藝術設計專業的特點,應該促進學生的藝術設計能力與科學技術相互結合,改進課程的教學內容和方法,以培養適應社會發展和產品開發所需,具備較強創新能力和實戰能力,掌握新技術的設計人才。以“創新型、藝術與新技術應用型”人才為培養目標,在學生的知識構建上把握好藝術設計與科學技術相輔相成的關系,有效引導學生尋求產品創新設計的途徑。

(二)引入博物館文創設計主題

隨著國家文化強國戰略的提出,國務院印發了《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程意見》,提出傳承中華文脈要堅持創造性轉化和創新性發展,目標是“具有中國特色、中國氣派的文化產品更加豐富”[1]。各地市大力發展文化創新產業,博物館文創產品設計不僅能帶動地方企業轉型升級,弘揚地域特色傳統文化,也可以創造一定經濟效益和就業機會。縱觀博物館文創設計大賽的發展走向,希望文創設計產品落地投產是大多數文創設計大賽的舉辦宗旨。例如一年一度的河南省博物館文化創意設計大賽,主辦方河南博物院的主旨即通過大賽,讓人們關注保護傳承中原文化遺產,合理運用博物館藏品資源進行創意設計,開發設計出主題鮮明,能夠充分體現文物信息與價值,富含中原文化底蘊及其延伸的現實價值,實用、有趣、接地氣且賞心悅目的文創產品。通過博物館文創產品的開發、設計、銷售推廣,不僅讓人們將博物館文化帶回家,傳播中原地區悠久的歷史文化,也帶來了可觀的經濟效益。與時俱進,在文創產品開發設計課程中導入博物館文創產品設計主題非常有現實意義。

該課程早期以文創產品開發設計基本理論的講解為主,中后期結合國家、省、市級設計大賽,或從企事業單位引入具體設計實戰項目,組織學生在校內外進行廣泛的設計實踐,針對具體的文創產品設計方向指導學生進行深入的開發設計,將課程與實戰項目緊密結合。通過參賽實戰,充分調動學生的專業學習積極性,將學生的理論知識與實踐能力更好地結合在一起,增強學生的專業應用能力與社會適應性,與市場需求緊密結合。

(三)傳統文化的學習與創新設計

針對具體門類的博物館文化創意產品設計主題,在課程中增加傳統歷史文化方面的授課內容。優秀的文創產品設計離不開傳統文化的學習,因此,在引導學生積極參與實地調研,考查調研博物館文物藏品及相關文創產品時,不僅要觀察文物的紋樣、色彩、外觀形態、材質等方面的視覺元素,同時關注文物的歷史背景、文化內涵,感悟我國傳統文化的深層次魅力。博物館文物藏品作為客觀存在的有形體,其紋飾、形態、結構各不相同,觀者在觀賞的過程中可以形成對其外觀美的感性認識,并且在記憶中存儲該文物藏品的美學特征元素。

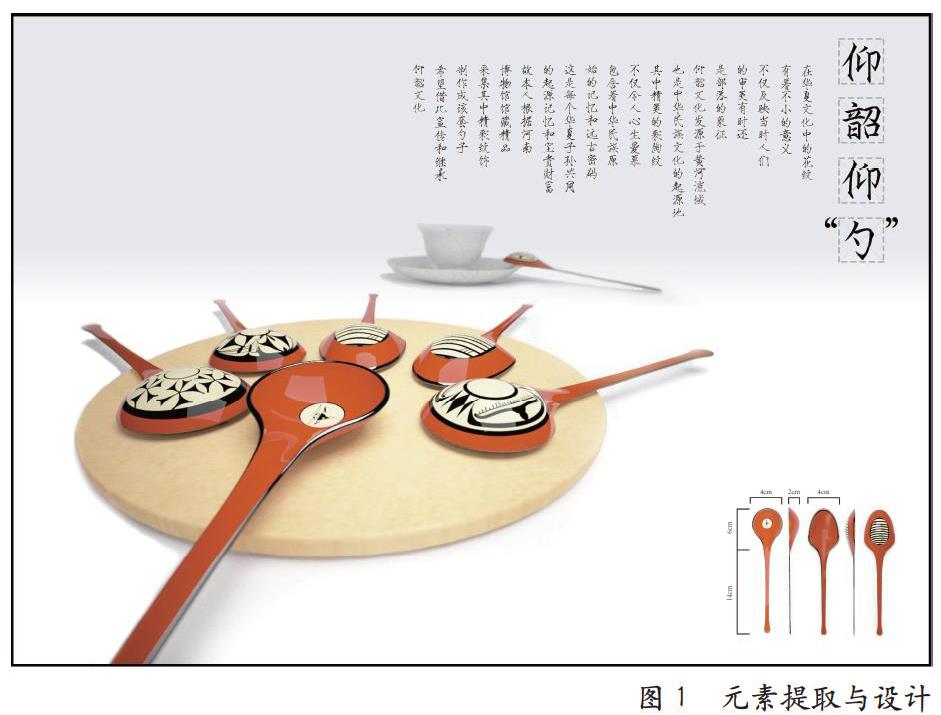

通常,博物館文物藏品與現代產品之間存在較大差異,對于文物藏品形態原型元素的甄選不宜實行簡單的拿來主義。可從形態、色彩、功能以及材料工藝等不同方面入手,對博物館文物的原型意象進行分析,以獲得不同的原型信息和多種設計思路,并能使博物館文物在向文化創意產品轉化設計中延續其視覺美和文化的典型性[3]。在深入進行線上線下調研分析后,通過對文物藏品歷史文化內涵、形態特征的分析,篩選出其典型的美的特征元素,并將其與新產品進行特征關系匹配,創新設計以開發出新的文創產品。如何進行博物館文創產品設計,是有章法可循的。首先,在教學中引導學生運用發散思維、聯想思維、從不同的角度解讀文物元素,實現文化符碼的轉化。具體的方法有三種:1.文物特色美感元素的提取。通過提取原型文物具有辨識度的典型紋飾、圖案、色彩、造型等特征,用平面設計或繪制的方式,結合印刷、噴繪等技術手段,將其附著于文創產品之上,創造出具有較高文化附加價值和藝術審美價值的產品(如圖1)。提取仰韶彩陶紋樣并優化處理,結合餐具勺子的形態,進行美觀化創意化的設計,使產品兼具實用性與美觀性。2.功能組合式。根據產品的功能需要,將文物的文化元素或者造型形態予以簡化,或解構重組,與產品的使用功能融為一體,使其符合人體工程學理論和消費者的身心需求,在潛移默化中使人們聯想到原型文物的美。這種元素符碼的轉化應平衡好文創產品的美觀性與易用性。3.意境傳達式。是要求較高的設計方式,需要設計者對文物的文化內涵和藝術審美有深刻的感悟,對藝術韻味和意境有很好的理解,通過創意設計將其融入到產品中,使產品有效傳達同樣的文化意蘊,并能使消費者產生共鳴,切身感受到類似的藝術美感[4]。

(四)新技術的綜合應用

1.計算機軟件的應用

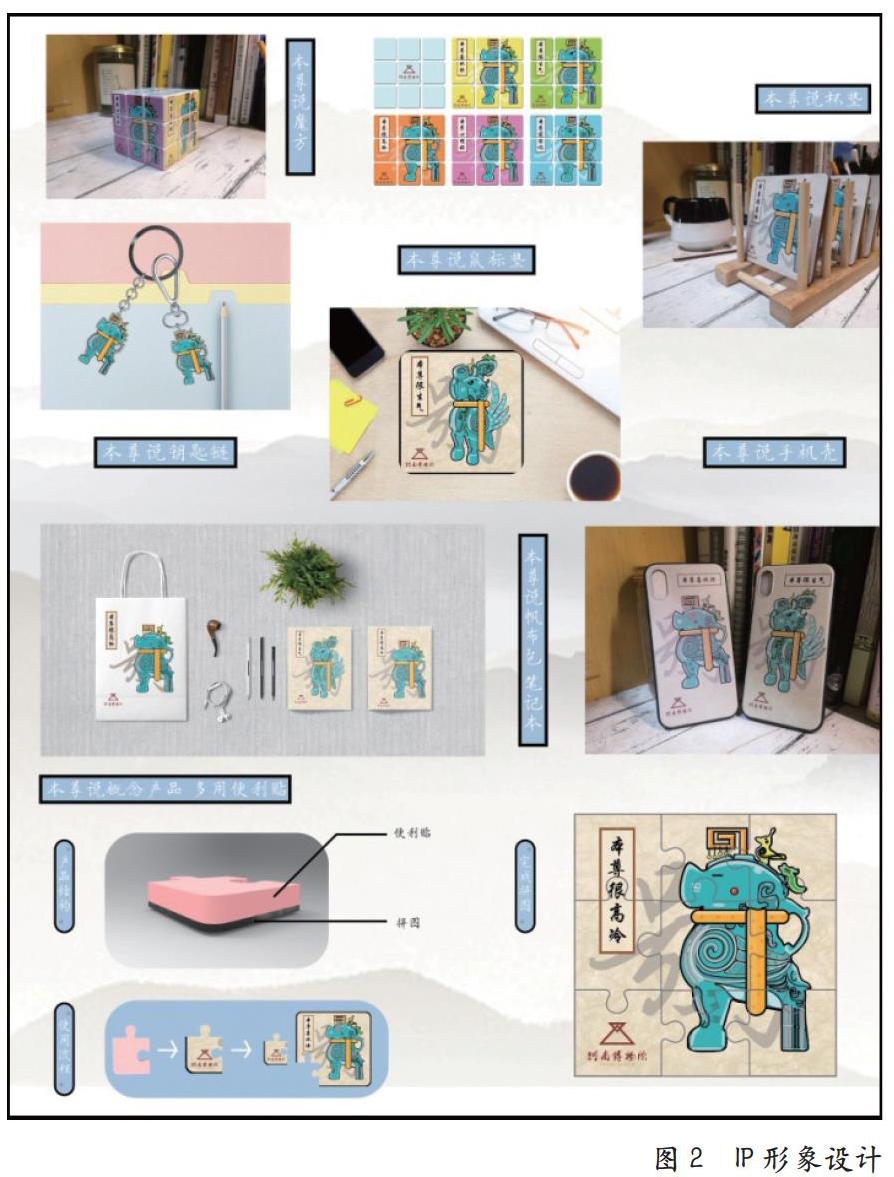

在進行頭腦風暴、創意思維聯想的草圖繪制后,學生進入到軟件制圖階段,二維類的文創產品設計可結合Illustrator、Photoshop制圖軟件進行繪制創作。兩種軟件之間通用性強,可高效開展原創圖形設計、IP形象設計,將設計制作好的原創圖形形象結合加工工藝應用到日用百貨類、文具類產品之上,使其兼具實用性與審美性,為人們的生活增添幾許情趣(如圖2),IP形象設計及衍生品設計。IP形象設計在Illustrator里設計完成后,可深化開發設計,延伸成趣味橫生的靜態表情包;或結合Animate動畫制作軟件,延伸成活潑可愛的動態表情包,在互聯網上進行廣泛傳播推廣,適應當前年輕時尚消費群體的審美趣味。三維類的文創產品設計需要結合Rhino軟件進行建模,在Keyshot中進行渲染,形成美觀的視覺呈現效果。

2.3D打印技術的應用

文創產品開發設計涉及各類材料,如金屬、木材、塑料、織物、玻璃等,不同的材料帶給人不同的美感體驗,但加工工藝復雜、精度要求高,制作周期長,安全風險高,需要專業人員才能完成制作。針對三維異形類的文創產品設計,增加3D打印模型制作技術的實踐教學環節,以高科技的數字技術手段代替傳統手工制作模型環節,能更加高效地促進學生創新能力轉化落地。

傳統的產品開發設計呈現形式多為效果圖,缺乏實物感,轉化率較低。近年來,為了助力企業轉型升級所設置的眾多創新創意設計大賽,也都鼓勵以實物產品參賽,以提高產品的轉化率,數碼技術和3D打印技術的綜合應用能夠快速準確美觀地將各類虛擬數字產品方案轉化為可感、可觸、可視的仿真實物,解決了產品由虛擬轉化為實體這一關鍵問題。三維類的文創產品開發,如何從數字形態轉化為實物的存在,一方面可聯合生產廠家進行打樣,也可以在學校的3D打印實驗室中完成。應用3D打印技術生成的模型為白色模型,之后需要采用噴漆、局部顏料繪制、打磨等技法,從而完成博物館文創產品實物模型的制作(如圖3),3D打印制作的陶瓷杯。模型的制作過程增強了文創產品設計的可觀性、可感性、可觸性,促進學生愛設計、愛科技、愛創意的學風。應用新技術有利于強化學生完成實戰項目的能力,制作實物模型的過程可有效增強學生對產品的觸感體驗、觀感體驗、使用體驗。3D打印技術在教育領域的應用,不僅帶來了教育教學手段的變化,更帶來了教育思維的變化[4]。

三、結語

通過在文化創意產品開發設計教學中導入具體的博物館文創設計,以“實戰項目”為導向,將設計理論講解、傳統文化學習與創新設計、軟件應用、3D模型制作融合為一個有機整體,形成完善的文創產品開發設計教學模式。它拓展了學生的創新思維能力,增強了學生動手實踐能力,有效地提高了教學效果。學生在參加博物館文創設計大賽中經過磨練,最終獲得眾多獎項,增強了自信心,提高了學習積極性;文創產品設計成果轉化投產,也助推了地方經濟發展,傳播了地域性優秀傳統文化藝術。

參考文獻:

[1]張凌浩,曹鳴.產品設計核心課程的再定位:從方法導向到問題導向[J].裝飾,2016(7):128-130.

[2]楊悅.文化創意產品設計教學啟示[J].美術觀察,2018(5):128-129.

[3]張力麗,趙淑華.基于原型理論的博物館文創產品設計研究[J]. 四川戲劇,2017(7):173-176.

[4]陳凌云.博物館文化創意產品開發研究[M].上海:上海社會科學院出版社,2019:158-163.

[5]楊南粵,周敏,李爭名.基于3D打印技術的產品開發與模具設計實訓教學[J].實驗室研究與探索,2017(8):243-246.

作者簡介:王歡,鄭州大學工業設計教研室講師。研究方向:文創產品設計、設計藝術學。