粵西“年例”民俗器物與藝術及產業的融合發展研究

黃志慧 鄒嘉俊

摘 ?要:“年例”是廣東西部地區臨江、羅江流域的民間慶典,該地區有“年例大過年”的說法。粵西“年例”歷史悠久,是極具地方特色的傳統民俗活動,是廣東省非物質文化遺產之一。粵西“年例”融民間信仰與諸多民俗藝術形式于一體,其所用器物如各類神器、樂器、食器、服飾、年畫、燈籠、彩旗、花車以及舞臺裝飾物等,都是伴隨“年例”民俗活動而生,有特定的形成方式與特定的含義。粵西“年例”器物與民俗、民間藝術在歷史長河中不斷交融,促進了其文化與產業不斷向前發展。

關鍵詞:粵西;民俗;年例;器物;藝術產業化

一、粵西“年例”器物的研究現狀

廣東茂名在2012年成功申請“年例”為廣東省非物質文化遺產,隨后湛江吳川也將“年例”申遺成功,但目前學術界對“年例”器物的研究成果卻較少,在“中國知網”檢索“年例”關鍵詞得到的相關文獻也不過百來篇。它們有的介紹了“年例”的起源,有的分析了“年例”民俗儀式的當代意義,有的從經濟、文化、娛樂、心理等方面對粵西“年例”進行了研究。這些研究大多是探究“年例”的歷史淵源及論述儀式活動的過程和意義,對“年例”的看法僅局限于其作為傳統節日的宗教屬性和民俗屬性,從非遺文化的角度探討粵西“年例”器物的學術成果較少。因此,結合民俗從藝術設計的角度去研究“年例”器物的變遷與其產業發展具有重大意義,有很大的研究空間[1]。本文旨在從非物質文化遺產的角度研究器物與民俗、藝術的融合情況及探討其產業化發展的可行性。

二、粵西“年例”民俗中的器物應用

“年例”是融宗教儀式與民間節慶為一體的民俗活動,它的宗教部分源于古代驅鬼、祭神和消災祈福儀式,節慶部分源于傳統元宵燈市和民間游藝。目前“年例”的民俗活動主要由做年例、看年例、食年例三部分組成[2]。

“做年例”對于粵西地區人民來說,就是一場祭祀祈福的民俗活動,這是宗教儀式的延續。村落里面每家每戶年例當天都會起早準備好雞、豬、海鮮等食材,然后做成貢品供菩薩神靈“嘗新”,民間稱為“擺盅”。

幾百年來,各類祭祀用具、神器已成為活動中的重要部分。如粵西地方的特色竹蔬籃,就成為了當地“年例”祭祀活動中不可或缺的一部分。一般祭神前,各家各戶會在家中準備好豐盛的祭品,用蔬籃盛裝好,然后再用扁擔挑到祭祀指定的地方集中進行聯合“擺盅”。當到了指定地點端出祭品后,各家各戶的蔬籃和扁擔會集中擺放在祭臺下面,這時也是暗暗的一種手藝的較量,因為各家的蔬籃的編織技法基本都不一樣,人們甚至不用做標記也可在散場的時候迅速找到自己家的蔬籃。手工編織的竹蔬籃,具有因人而異的審美和使用習慣,有的人喜歡把它編成直線造型,有的人喜歡編織成弧線造型,大小也不盡一致。蔬籃一般用曬干的竹片進行編織,竹片細薄,韌性十足。蔬籃用久了會呈黃褐色,卻不失質樸。“擺盅”時上百個形狀各異的蔬籃擺放在一起,場面十分壯觀,是只有粵西年例才能看到的特色景象(如圖1)。

“看年例”就是諸神靈菩薩出游巡門,俗稱“游神”,十分熱鬧。其中伴有許多其它的節目,這些節目就是傳統元宵節活動與民間游藝的融合。如開路官跳儺舞、木偶戲、舞龍舞獅、武術表演、舞樁、煙花、擺青、飄色、看年戲,等等[3]。這些節目都有著各式各樣的油紙燈籠、游行彩旗、游行花車和特有的服飾裝飾輔助。

“食年例”就是主人家設宴席宴請諸多親朋好友,相聚聊天、聯絡感情。宴席本身寄托了人們對安穩美好生活的憧憬,同時,作為維系親朋好友情感的紐帶,也提高了年例宴席文化的品位。餐具食器作為餐桌上承載美食的器物,人們往往給它賦予了美好的定義。

三、粵西“年例”器物的藝術特征分析

“年例”器物在屬性上屬于物質,與年例活動息息相關。年例的節慶性和寓意也需通過器物的形式表達出來。藝術設計行為是人類的天性,也是文明演進的原動力[4]。在歷史發展中,器物與民間藝術結合升華不斷發展傳承。藝術家的作品轉化為生活器具,物質文明日益精進豐富。不僅物品本身具有獨特性,而且能改善人們對生活品味的需求。我們以具有代表性的花燈、木雕、陶瓷器等年例器物作以說明。

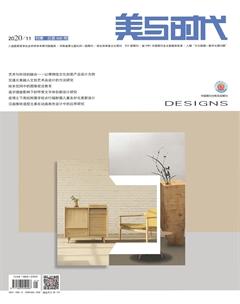

(一)紙作:花燈的應用與寓意

花燈制作用到的是剪紙、紙扎等民間技藝。粵西剪紙、紙扎早在清代已經盛行。清代元宵,每五戶人家,用竹子搭建一個燈棚,匾聯掛上紅布,燈籠用紅白剪紙圍上,精心制作而成。清末民初,制作的花燈、風箏、龍柱、蟠龍、獅頭、龍頭等紙扎品,頗負盛名。粵西的年例常用器物——花燈,展現了傳統剪紙、紙扎品制作工藝的最高水平,具有以下特點:一是造型分坐立式、手持式和掛吊式三種,大小不一,結構復雜。二是花板圖案設計新穎,剪、剔、鑿、雕工藝精巧。三是結構對稱,燈飾上下、左右、前后、各種飾物的裝置,各個部件設計的尺寸都對稱、均衡。四是材料簡便:一般都以竹、紙為主要材料,造價便宜,易于普及[5]。

1983年起,每年年例期間,茂名地區在文化宮、公園等處舉辦花燈展覽,城內大街小巷各家各戶也張燈結彩。燈展、花燈無論從內容還是形式上無不傳達著節日的喜慶以及人民對美好生活的向往。

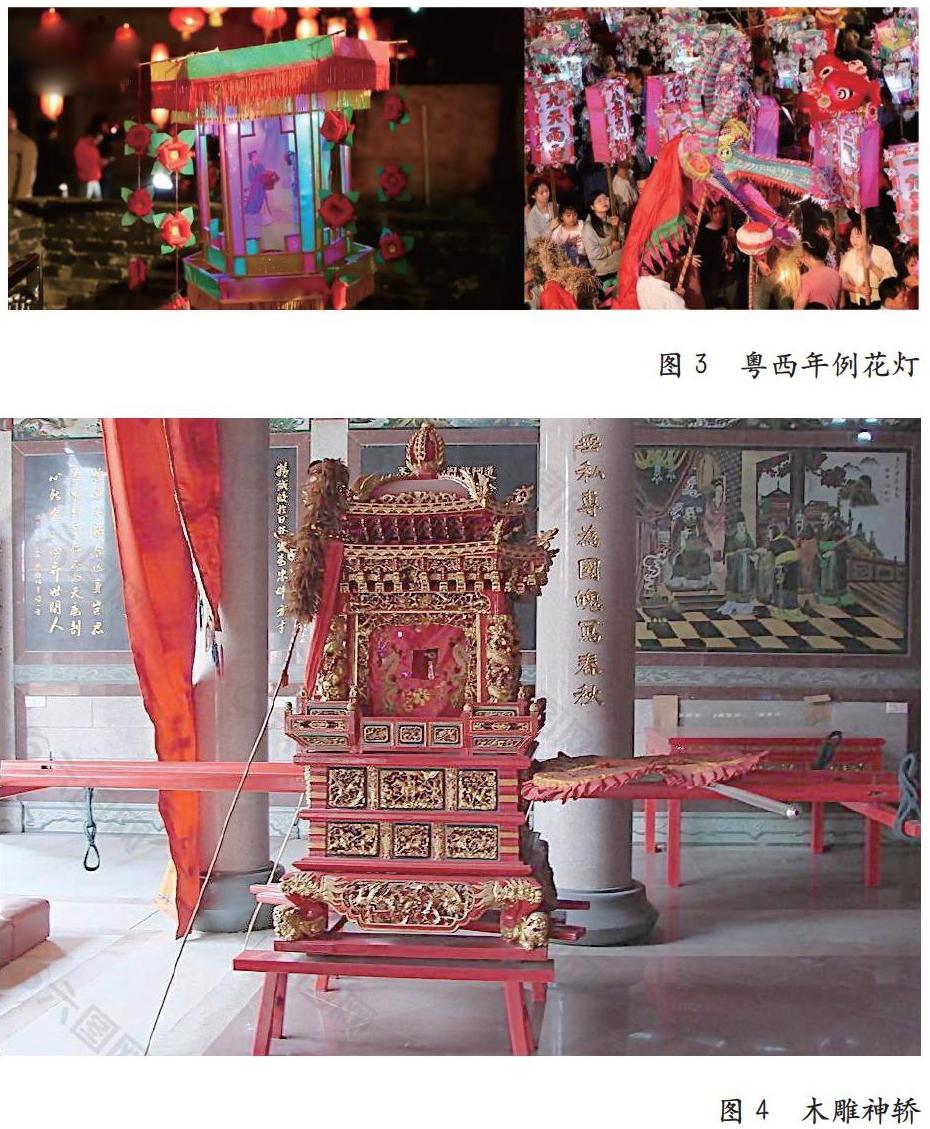

(二)木雕:制作精湛的神像、神轎

“看年例”有一項非常重要的娛神活動——“游神”。神像與神轎制作需要由木雕的技藝完成。木雕在神像和神轎的制作中可謂發揮得淋漓盡致,用高超的手法將每一位神像人物根據角色設定雕刻出個性。這里還流傳著一個故事:清末民初,邑人陳儒祥的人像雕塑技藝精湛,他只要看過顧客的衣著容貌,就能逼真地將其人的半身或立體像雕塑出來,令人嘆為觀止。他曾用香樟木為高城冼太廟雕塑冼夫人像,內裝機關,扳掣則神像能坐能立,能手捧金屬水煙筒點火吸煙,還能雙手作揖行禮如儀[5]。游神活動所用的神轎一般由轎身、轎桿、轎爪構成,為老爺椅樣式。神轎上裝飾了各種雕刻圖案,且多集中在底座上,手法以淺雕和透雕為主,圖案則以花草及寓意吉祥的動物為多(如圖4)。新中國成立后,隨著人民文化水平的提高和科學知識的普及,迷信活動大為減少,木雕也從只作庵堂廟宇的神佛像擴展至生活用具等多種木制飾品。

(三)陶瓷:樂器、食器的造型與審美

制瓷“共計一坯之力,過手七十二,方克成器。其中微細節目,尚不能盡也。”這是明代科學家宋應星在《天工開物》中所描述的。陶瓷制作在粵西歷史悠久,粵西比較出名的陶瓷窯有湛江的雷州窯、高州的鎮江窯。其中湛江的雷州窯被譽為“廣東四大名窯”之一,鎮江更是素有粵西“陶都”的美譽。自古以來,民間使用陶瓷用具的普及性就較高,發展到現代,陶瓷已融入粵西人民民俗生活的方方面面。

粵西年例游神隊伍中所奏曲目都有一定的樂調詞牌,所用的樂器除了常見的鑼、鼓、嗩吶外,比較特殊的樂器就是陶鼓(如圖5)。陶鼓最早產于吳川陶鄉瓦窯村,該村環水靠坡,陶泥豐富,村民以燒制陶缸、罐、煲等為生。陶鼓就是用陶泥燒制成的長鼓,外身刻有精美的“龍”浮雕,并描上云彩花紋,涂上釉彩。陶鼓腰部細小,兩頭為大小不同的空間鼓口,蒙上羊皮后,用繩子把兩頭鼓面綁緊,可調節音節音色。演奏時,鼓手把鼓掛在胸前,右邊用手掌拍擊,左邊執小竹棍敲打,發出“叮”“碰”聲,音質清脆,質樸典雅,古色古香。現如今,瓦窯陶鼓幾成“絕唱”,非常具有地方特色。

粵西年例中食年例的宴會上, 一般最后會上一道酸菜,廣東話“酸”與“孫”同音,寓意兒孫滿堂,而制作酸菜必不可少的一個器具就是陶罐。粵西地區貯存酸菜的陶罐外身多呈褐黑色,表面粗糙,沒有精美的圖案裝飾,但十分質樸。陶罐一般上大下小,中間粗,呈橢圓狀,這類造型具有非常實用的現實意義,一方面是為了方便搬運(下端小可以側滾扶著走,省力),另一方面由于上端口收小,中間寬大,底部微縮,方便密封,同時也可以提高密封性能,充分體現了粵西人的智慧。

四、粵西“年例”器物產業化發展的探討

若要擴大“年例”民俗文化的影響力,擴大“年例”器物的市場價值,那么,推進“年例”器物產業化發展是必經之路。“年例”器物的產業化也將會給粵西地區經濟發展注入新的活力。首先,要建立“年例”器物的品牌,例如前面介紹的花燈、木雕、陶瓷等民間藝術價值比較高的產業。政府部門可考慮出具相關政策,注入創新元素,建立相關品牌,并大力促進其發展,把“年例”打造成粵西地區的一張特色名片。其次,要建立“年例”旅游區,帶動年例器物消費市場。“年例”畢竟是粵西地區春節期間的民俗節日,具有“時效性”,客觀上不利于它的文化影響力發展。旅游區的建立,可以將年例民俗活動的縮影融合到景區中,包含祝福儀式、年例節目、餐飲文化,等等,讓外地游客隨時可以過來體驗“年例”。非物質文化遺產“年例”作為一項重要的可以開發的旅游資源[6],將會無形中擴大年例文化的影響和帶動器物的消費。

五、結語

“年例”器物經過長期的發展,已與粵西地區的民俗風情、民間技術相融合,但其產業化市場發展還不成熟,結合民俗、藝術設計角度去研究“年例”器物的變遷與其產業發展還具有很大的空間。通過建立“年例”器物品牌,注入創新元素,發展“年例”旅游文化,將會擴大“年例”器物消費市場,促進其產業化進一步發展。

參考文獻:

[1]鐘周,潘婷.粵西“年例”器物的研究價值分析[J].藝術科技,2018(11):165,221.

[2]陳漢威,翁綠虹,謝雪珠.湛江傳統民俗研究——以“年例”為例[J].現代商貿工業,2015(16):30-31.

[3]羅遠玲.鄉土情感:傳統節慶現代轉型的文化血脈——以粵西茂名年例為例[J].廣西師范大學學報(哲學社會科學版),2016(5):1-7.

[4]羅偉民.論藝術與設計之生活器物[J].牡丹江大學學報,2014(5):42-44.

[5]黎慶文,張均紹,黃柱輝.高州縣志[M].北京:中華書局,2006.

[6]黃海,梁敏,鄧國婷,許秀苑,孔繁燦.民俗情懷與現代文明的碰撞——年例文化旅游發展的新路徑研究報告[J].成功營銷,2018(10):102.

作者簡介:黃志慧,廣東工業大學碩士研究生。

鄒嘉俊,廣東工業大學。