先知、先驅、誘惑者——尼采對德國藝術、文學和哲學的影響

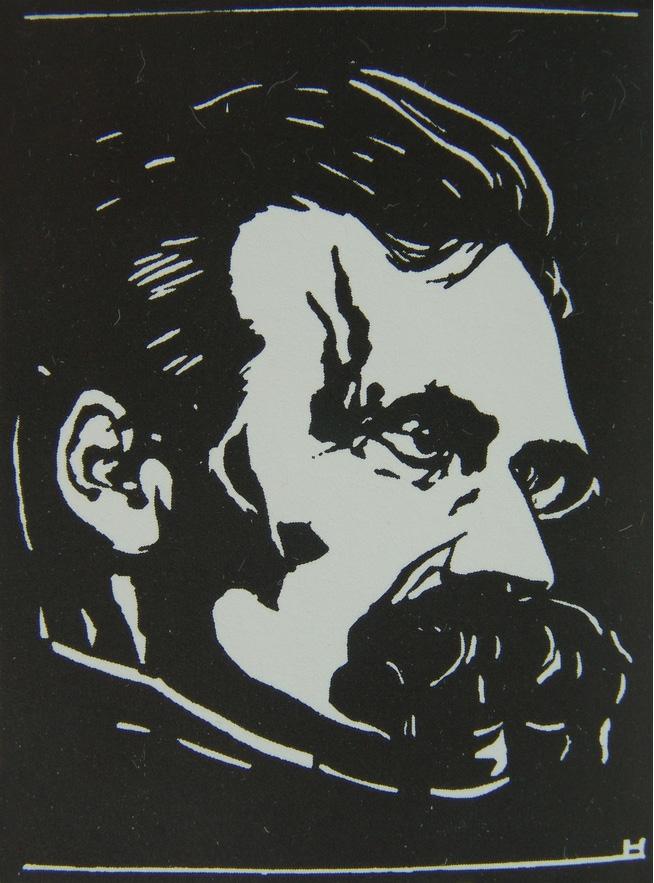

1941年,一位年輕的德國飛行員參觀了位于魏瑪的尼采檔案館。當他還是一名學生時,就已經對尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)的著作進行過深入的研究,并被哲學家文獻的混亂狀態所震驚。隨后,他創作了一幅名為《美景宮后的五月,魏瑪1941年》(Mai hinter Schloss Belvedere, Weimar 1941)的小畫。這位在當時還完全不為人所知的年輕藝術家就是約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)。這幅畫本身不需要我們特別在意,但是在同一張紙上還寫有33行文字,20歲的博伊斯在這些文字中闡述了他的思想,那也許是他理解尼采的精髓所在。人們從中讀到這樣的句子:“人可以通過他的天賦和狂熱的意志去做他想做的任何事情……阿波羅和迪奧尼索斯。”(1)1978年,當博伊斯已成為舉世聞名的藝術家時,他創作了另一幅以《日食和日冕》(Sonnenfinsternis und Corona,圖1)為題的拼貼畫,這件作品是明確獻給尼采的。這幅拼貼畫的構圖極其簡單:它由兩張照片組成,一張貼在另一張上面,在每張照片上,博伊斯都用紙打孔器打上了三個孔,并將圓孔的邊緣全部涂成了棕色。下面的照片顯示的是一個沉悶的室內場景,上面的照片則是尼采瘋了之后那幅著名肖像畫的復制品,這是由漢斯·奧爾德(Hans Olde)于1899年,也就是尼采去世前幾個月完成的。上述兩件作品不僅證明了博伊斯對尼采的長期關注,而且顯示了德國人對尼采作品接受方面的變化。尼采的藝術理論使年輕的博伊斯著迷。尼采認為,阿波羅和狄奧尼索斯代表著兩個基本原則,而這兩個基本原則是所有藝術創作的基礎。前者代表美、和諧和理智清晰,后者代表生機、迷醉和狂喜。尼采哲學的另一個核心宗旨是,“意志”是所有生命和全部人類歷史的主要動力。博伊斯為自己的拼貼畫選擇了“日食”這個標題,可能有兩個寓意。一方面,它可能指的是尼采生命最后10年的狀況,當時他的先知頭腦因瘋狂而黯然失色。另一方面,它可能象征著尼采對即將發生的事情的預測:歐洲虛無主義的興起,所有價值觀的逆轉,道德的淪喪以及上帝的死亡。

在藝術家、作家和哲學家的行列中,博伊斯只是沉迷于尼采的一個例子,一個相對較新的同時也是典型的例子。實際上,這一現象已經持續了90年。除了卡爾·馬克思,沒有任何一位19世紀的德國思想家對德國思想的發展有如此巨大的影響。鑒于尼采在世時幾乎無人知曉這一事實,這一現象就更加令人驚訝了。

一部充滿矛盾的作品

弗里德里希·尼采生于1844年,是一位新教牧師的兒子,曾在一所優等寄宿學校普夫塔中學(Schulpforta)接受教育。他后來又在波恩和萊比錫學習了幾個學期的神學和古典文學,并在24歲時成為巴塞爾大學古典文學教授。年輕的尼采曾受到阿圖爾·叔本華(Arthur Schopenhauer)的悲觀主義和理查德·瓦格納(Richard Wagner)的藝術理論的影響。作為一名古典主義者,他關于希臘悲劇起源的論文受到了同行的猛烈抨擊。當作為一名古典學者失敗后,尼采逐漸成長為哲學家、心理學家和當代問題評論家,對我們這個世紀(20世紀)將會發生的事態發展有了預見性的認識。他批判基督教和基督教道德,并在歐洲的衰落中預見了西方傳統敗落的跡象,以及隨之而來的虛無主義的出現。1870—1871年普法戰爭后,他成為一名俾斯麥創立的帝國的堅決反對者,并批評了威廉二世時代資產階級的傲慢。他反對一切共產主義或社會主義思想,鄙視議會制民主。在《查拉圖斯特拉如是說》(Also sprach Zarathustra,1883-1885)一書中,他設想通過產生一種新人類來解決歐洲的危機,他將這種新人類稱為“超人”(der Ubermensch),一個能征服其他種族的“雅利安優等種族”的成員。然而,他并不是一個本著后來的國家社會主義意識形態精神的反猶太主義者。在他的作品中,人們發現了許多贊揚猶太教的段落,同時也發現了一些批評猶太教-基督教宗教傳統及其“奴隸道德”(slave morality)的段落。

尼采自幼就患有多種疾病。1879年,在他35歲時,由于健康原因辭去了巴塞爾大學的教職。1989年初,他精神失常了,可能是由于梅毒感染所致。在此期間,他漫無目的地在恩加丁(Engadin)和意大利北部輾轉旅行。這也許可以解釋為什么他沒有留下系統的哲學理論。在他最后的寫作生涯中,他偏愛的文學形式是片段、警句、隨筆和辯論短文。作品中充滿了矛盾。幾乎任何尼采的引文都可以與另一個與之相矛盾的或限定它的引文相匹配。這將對他的作品的接受產生影響:在尼采的著作中,任何人都可以找到他想要的東西。一個奇怪的事實是,被視為其主要著作的《權力意志》(Der Wille zur Macht)不是由他以我們所知道的形式寫成的。在這個標題下出版的1067條箴言和片段無一例外都是在尼采去世時尚未出版的文本,是根據他妹妹伊麗莎白(Therese Elisabeth Alexandra F?rster-Nietzsche )的指示整理并編輯的。沒有人知道他將允許出版哪些作品,也沒有人知道該作品整體上是否符合他的意圖。墨索里尼(Benito Amilcare Andrea Mussolini)在草擬法西斯思想體系時曾明確提到的這本著作,包含了尼采可能不認可的現存形式的學說,這算得上是思想史上具有諷刺意味的事件之一。難怪,一方面,像阿爾弗雷德·鮑姆勒(Alfred Baumler)這樣的哲學家根據自己的權力意志理論和對新英雄人物的設想,聲稱尼采是民族社會主義的先驅;而另一方面,像托馬斯·曼(Thomas Mann)這樣受納粹分子迫害的德國流亡者和受害者,則把尼采看作是“新時代”最重要的哲學家、未來的先知。尼采的學說從未被完全采納,而是始終被有選擇地接受。

對尼采學術的接受開始得很晚。的確,早在1888年,丹麥文學史家格奧爾格·布蘭德斯(Georg Brandes)就在哥本哈根大學開設了“關于德國哲學家弗里德里希·尼采” (über den deutschen Philosophen Fridrech Nietzsche)的講座,這些講座在斯堪的納維亞半島引發了人們的極大興趣,特別是對斯特林堡(August Strindberg)產生了影響,但最初,尼采卻幾乎沒有被德國的大學所注意到。在德國,最早發現他的是藝術家和作家。

向異議作家致敬

藝術家和作家迷戀尼采的原因是顯而易見的: 尼采以一種完全現代的風格寫作。他是一位杰出的文體學家,其精妙的語言之美使人想起諾瓦利斯(Novalis),這是他對海因里希·海涅(Heinrich Heine)的智力反諷(2)。大多數德國學者沒有尼采那種學術嚴謹、語法復雜、術語難懂的特點,尼采所說的總是有關時事的話題,即使他在寫歷史。在19世紀末,所有這一切打破陳規的觀點必定會撞擊年輕人的靈魂。年輕人閱讀尼采,因為他還不是一個在學校和大學里被正式討論的作家。年輕人更喜歡閱讀他的著作,是因為他的學說與德國老一輩的觀點形成了鮮明的對比。他被視為一名異議作家(Protest Writer)。甚至可以說,到世紀之交,尼采已成為一個時髦的哲學家,這一現象更多地屬于波希米亞圈子和文學界,而不是講堂和學術期刊。

1894年,藝術評論家兼作家尤利烏斯·邁耶·格雷夫 (Julius Meier Graefe)與他的朋友,詩人奧托·尤利烏斯·比爾鮑姆(Otto Julius Bierbaum)和理查德·蒂默爾(Richard Dehmel)一起,創立了一個名為“潘”(Pan)的協會。在同名雜志的第一期中,邁耶·格雷夫刊載了出自《查拉圖斯特拉如是說》的一些摘錄。這部作品所要傳達的重要信息是“新人類”的思想,因而也是一個“新時代”的思想。必須克服資產階級道德的舊規范。一旦廢除了現實生活中的習俗和謊言、威廉二世時代的頹廢和庸俗,未來的人就會有很多不同的可能性。正是這種新時代的黎明、新的啟程的觀念,主導了對尼采的早期接受,而邁耶·格雷夫于1899年在達姆施塔特(Darmstadt)建立藝術家聚集地時,完全秉承了尼采的精神和風格,迎接“我們正在經歷的黎明”,并補充說:“正午也許會給我們帶來偉大的東西。”

此外,邁耶·格雷夫的朋友建筑師彼得·貝勒斯(Peter Behres)也以自己的方式改編了尼采。貝勒斯最初是畫家,自學建筑,并成為新建筑概念的先驅之一(勒·柯布西耶(Le Corbusier),瓦爾特·格羅皮烏斯(Walter Gropius)和路德維希·米斯·凡·德·羅(Ludwig Mies van der Rohe)后來都曾在他的建筑事務所工作過)。他的第一座建筑是他在達姆施塔特的藝術家聚居地為自己設計的房屋(圖2)。他于1900—1901年建造了這座建筑,力圖通過宏大的立體幾何裝飾將查拉圖斯特拉的世界轉化為建筑。

在同一時間,另一位建筑師也受到尼采的影響,或者說完全被他迷住了。這就是是比利時人亨利·范·德·維爾德(Henry van de Velde),他于1902年被任命為魏瑪新成立的工藝美術學院的院長。他在那兒一直待到1914年,在此期間,他成為德國“新藝術運動”的首要設計師和建筑師。凡·德·維爾德在他的自傳中寫道:“許多的夜晚是在《查拉圖斯特拉如是說》和尼采的其他作品的閱讀中度過的。我長時間地思考著這位哲學家的思想……對我來說,這比真正的食物更有營養。”(3) 凡·德·維爾德還是伊麗莎白·弗爾斯特爾-尼采的私人朋友,她在1900年哥哥去世后,把自己在魏瑪的房子改建為他的紀念館。尼采檔案館就設在那里。凡·德·維爾德負責檔案館的布置,并為一座尼采紀念堂草擬了方案。(圖3)

馬克斯·貝克曼和弗蘭茨·馬爾克:早期爭議

人們不能嚴格使用“接受”一詞來描述建筑師給予尼采的待遇,其中還應提及布魯諾·陶特(Bruno Taut):他對尼采更多的是一種敬意,一種莊嚴的致敬。當然,哲學只能間接地轉化為另一種媒介。尼采既沒有寫過建筑理論,也沒有寫過關于美學的系統論著。最多只能說,一些藝術家通過閱讀尼采,證實了他們自己的意圖。畫家也是如此,盡管尼采被他們接受的歷史是隱秘而非顯而易見的。大多數藝術家并不用理論來表達自己,有些人甚至連日記都沒有留下。就像我們不能確認尼采對建筑的影響一樣,我們也不能確認尼采對繪畫的影響。盡管如此,人們還是注意到了馬克斯·貝克曼(Max Beckmann)和弗蘭茨·馬爾克(Franz Marc)之間的爭議,這場爭議的部分文字在1912年的《潘》雜志上發表。(4)貝克曼擁護凡·高(Van Gogh)、熱里柯(Théodore Géricault)和戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes),排斥以高更(Paul Gauguin)為代表的那種“有氣無力”的古老而原始的風格。貝克曼尋求的是一個新的英雄人物,他采納了尼采的觀點,認為有創造力的藝術家具有超人的力量。一切創新,一切與時代合拍的藝術,都源于與社會的沖突。沖突的參與者通常都是具有創造力的個體。

在貝克曼看來,倫勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)、塞尚(Paul Cézanne)、格倫納瓦爾德(Matthias Grünewald)和丁托列托(Tintoretto)是這種英雄主義藝術存在的典型代表。在貝克曼的《復活》(Auferstehung,1909,圖4)中,我們可能會發現尼采的直接影響。與基督教傳統相反,復活的死者并沒有被分為被拯救者和被詛咒者。它們形成了無窮無盡的人流,向著畫面上部散發著光芒之處飛升。被救贖的人類從此超越了自身,可以說,在這幅畫中,尼采對“新人類”(the New Man)的愿景獲得了一種特殊的解釋。

世界是純粹內在世界:沒有來世,生命是必須肯定的終極價值。這種生命屬于創造精神,即行動者。對于貝克曼來說,這是在與弗蘭茨·馬爾克的辯論中使用的主要論點。弗蘭茨·馬爾克對人類持悲觀主義態度,因此認為人類不值得描繪(圖5)。【我們應該在這里指出,只有年輕的貝克曼受到了尼采活力論(Nietzschean vitalism)的強烈影響:正如我們從貝克曼后來的作品中看到的那樣,第一次世界大戰的經歷導致了對這種人類英雄形象的批判性修正。(圖6)】

毫無疑問,尼采的作品在19與20世紀之交的藝術界得到了廣泛的閱讀和討論(圖7、8、9)。例如,我們知道,喬治·德·基里科(Giorgio de Chirico)1905年至1908年在慕尼黑學習期間讀過尼采,他自己也說過他對尼采特別著迷。因此,尼采與都靈市作為德·基里科畫中的主題所賦予的中心意義之間有著直接的聯系:“如果都靈的經歷給我留下了深刻的印象,那是因為它是尼采的城市,因為尼采曾經穿行于這些廣場并在這里產生了他的思想。”(5)(6)然而不僅是在藝術活動中心的人們關注尼采,在沃爾普斯韋德(Worpswede)藝術家聚集地的遙遠世界中,女畫家保拉·莫德爾松·貝克爾(Paula Modersohn Becker)也經常在詩人萊納·馬利亞·里爾克(Rainer Maria Rilke)(7)的影響下,在日記中引用《查拉圖斯特拉如是說》中的文字。但是,她的丈夫奧托·莫德爾松(Otto Modersohn)卻很少有時間去了解尼采所體現的新價值觀。他在日記中抱怨道:自我主義,冷酷無情——這是一種新疾病,尼采是它的父親。”(8)然而,相對于視覺藝術家,許多年輕的詩人和作家在更大程度上對尼采持懷疑態度。

如果沒有在19世紀末的維也納長大的詩人和作家,20世紀講德語的歐洲文學是不可想象的。其中最重要的便是他們早年讀過尼采的作品。阿圖爾·施尼茨勒(Arthur Schnitzler)并不在乎尼采,但雨果·馮·霍夫曼施塔爾(Hugo von Hofmannsthal)和萊納·馬利亞·里爾克卻并非如此。“盡管霍夫曼施塔爾可能很少明確地談到尼采,但他仍然是尼采最意氣相投、最公開地與他達成協議的年輕一代中的杰出人物。”(9)霍夫曼施塔爾所作的大量筆記表明,他已經在世紀之交之前閱讀了尼采所有的主要作品。 并于1891年將尼采的《善惡的彼岸》(Jenseits von Gut und Boese)譯成了法文。但是,在霍夫曼施塔爾自己的作品中,卻沒有發現尼采真正的影響。這位維也納新浪漫主義者將自己視為西方基督教傳統的追隨者,他所繼承的遺產幾乎比任何其他作家都要廣泛。想要打破這一傳統(西方基督教傳統)的尼采,無法融入霍夫曼斯塔爾的作品中。直到去世前兩年,霍夫曼施塔爾才在論文《文學作為國家的精神境界》(1927年)中承認尼采是他那個時代最有影響力的思想家。里爾克(圖10)也是尼采的早期讀者,但只有在他的后期著作中,尼采的影響才顯現出來。在1922年的《杜伊諾哀歌》(Duineser Elegien )第九首中,我們發現了這樣的詩句:“這里是可言說的時間,這里是它的家園……大地,我的摯愛,我要你。”

尼采的查拉圖斯特拉曾要求我們“忠于大地”(remain true to the earth)。正是在這樣的背景下,里爾克的新理解才得以顯現。人只有通過對當下和此在的承諾才能發現自己的身份,不僅要接受世俗的事物,還要贊美它們。因為大地是人類的家園。

表現主義者中的時髦哲學家

然而,盡管不僅霍夫曼施塔爾和里爾克,而且斯蒂芬·喬治(Stefan George)都與尼采保持著批判的距離,但年輕的表現主義詩人們卻以無窮無盡和不加批判的熱情擁抱著他。在時代精神的指引下,他們一心一意地把尼采作為一種生命哲學的發起者,這種生命哲學是由德國的威廉·狄爾泰(Wilhelm Dilthey)和喬治·西梅爾(Georg Simmel)以及法國的亨利·伯格森(Henri Bergson)分別提出的。《查拉圖斯特拉如是說》的作者被視為這種思想之父。“查拉圖斯特拉是表現主義者偉大的接受事件……他們以誤解為基礎的非理性主義和針對虛無的行動主義呼吁尼采作為自己的權威。他們以漫無目的的熱情沖出了尼采以獨特的批判性感知所壓制的現實。”(10)在他們所用的語言中,緊張情緒取代了理性,狂喜取代了邏輯論證。這種情緒的代表人物有后來傾向于國家社會主義的漢斯·約斯特(Hanns Johst)和后來成為馬克思主義者的約翰內斯·R·貝克爾(Johannes R. Becher),還有卡西米爾·埃德希米德(Kasimir Edschmid)、喬治·凱澤(Georg Kaiser)和卡爾·斯特恩海姆(Carl Sternheim)等許多現在被人們遺忘的作家。庫爾特·希勒(Kurt Hiller)認為尼采是自柏拉圖以來最偉大的思想家——多么怪誕的夸張!與尼采達成和解的任何重大嘗試,例如阿爾弗雷德·多布林(Alfred D?blin),都是罕見的。與格奧爾格·海姆(Georg Heym)一起是那個時期最重要的抒情詩人的戈特弗里德·貝恩(Gottfried Benn)后來總結了當代對尼采的接受:“實際上,我們這一代所討論的一切……已經被尼采表達并窮盡了,他對一切都給出了明確的表述。他那富有魅力的寫作方式,充滿雷鳴閃電般的光芒,他無情的措辭,他拒絕讓自己獲得任何田園詩般的休憩或任何普遍的解釋……整個精神分析,整個存在主義,這都是他做的。他是后歌德時代的宇宙巨人。”(11)

由流行哲學家尼采撰寫的《查拉圖斯特拉如是說》成為這些作家的絕佳教育經歷。在此之前,只有歌德的《浮士德》(Faust)產生過類似的影響。盡管對于尼采的接受是片面的,不加批判的,但其影響卻是巨大的。大概只有結合德國“青年運動”的興起才能理解這一點。這場運動絕不局限于知識領域,它在“候鳥”(Wandervogel)(12)和“童子軍”(the Scouts)等組織中得到了具體體現。它的特點是抗議晚期資產階級文化在道德和文明上的空洞和虛偽。我們必須牢記,海德格爾(Martin Heidegger)、海森堡(Werner Karl Heisenberg)和雅斯貝爾斯(Karl Jaspers)年輕時就屬于這個運動。巴特(Karl Barth)、蒂利希(Paul Tillich)、布爾特曼(Rudolf Karl Bultmann)、瓜迪尼(Romano Guardini)和阿爾伯特·施韋澤(Albert Schweitzer)等神學家,滕尼斯(Ferdinand T?nnies)、菲爾坎特(Alfred Vierkandt)、曼海姆(Karl Mannheim)和弗賴爾(Hans Freyer)等社會學家,以及斯普朗格(Edward Spranger)、利特(Theoder Litt)和諾爾(Herman Nohl)等教育家也是如此。尼采對資產階級文化的抗議在這樣的圈子中被理解為對父親和祖父的理想和生活方式的抗議。這是很正常且可以理解的。使這樣的接受變得危險的是整個運動的非理性主義,它因此在政治上產生了偏見,并使德國的知識分子接受了國家社會主義。針對那些片面解讀尼采的人,我們肯定有必要為尼采進行辯護。早在1884年6月,《查拉圖斯特拉如是說》的第四部分尚未寫完時,尼采就寫信給他的妹妹,表達了對那類沒資格的和完全無能的人的想法的擔憂,怕他們有一天會把自己當作他們的權威。然而,尼采本人的想法對于他的接受歷史來說并不重要: 重要的是如何理解他。

作為國家社會主義先驅的尼采

最遲在1933年,當國家社會主義者上臺時,尼采的擔憂悉數發生了。由于先前的接受,從他的詞匯中獲取的隱喻和短語(例如“上帝死了”“權力意志”“超人”和“優等民族”等)已淪為純粹的口號,更準確地說是納粹集會的口號。通過納粹集會的口號,將尼采意識形態化的過程很快就在德國大學中展開了,這一過程尤其受到尼采專家阿爾弗雷德·鮑姆勒的推動,他將哲學家的權力意志概念、英雄概念,以及其對基督教的批判與納粹的種族觀念聯系在一起,而無視尼采的任何與之相矛盾的聲明。(13)這是德國接受尼采最黑暗篇章的開始。關于尼采的官方論點也影響了藝術,像阿諾·布雷克(Arno Breker)和約瑟夫·托拉克(Josef Thorak)這樣的雕塑家創作了紀念性雕塑,他們試圖表現理想化的人物,他們的突出品質是活力和英雄主義。1937年,也許是對尼采的直接回應,布雷克創作了他的《狄奧尼索斯》(圖11)。同年,格奧爾格·科爾貝(Georg Kolbe)設計了一座尼采紀念碑,隨后在1943年設計了被部分完成的名為《查拉圖斯特拉》的雕像(圖12)。對于后者,科爾貝本人寫道:“一個高大、有力量的人解放了自己——那是任務,也是我獲得個人自由的途徑。查拉圖斯特拉是一個可以普遍理解的人物。”(14)

可以說,1933年以后,尼采成了智力強奸的無法自衛的受害者。然而,哲學理論從來都不是完全無可指責的。正是因為尼采從未表明自己的政治立場,才引發并助長了對他的思想的這種片面的臆測。此外,非理性是當時德國特有的一種傾向。如果沒有尼采,像奧斯瓦爾德·斯賓格勒(Oswald Spengler)的《西方的沒落》(Der Untergang des Abendlandes,1918)或路德維希·克拉格斯(Ludwig Klages)的《作為靈魂的敵人的精神》(Der Geist als Widersacher der Seele,1929)這樣的作品,連同他們所有的非理性,簡直是不可想象的。因此,馬克思主義文學理論的主要代表人物格奧爾格·盧卡奇(Georg Luk?cs)可以在1954年出版的《理性的毀滅》(Die Zerst?rung der Vernunft)(15)中有正當理由寫道:尼采是一個間接的帝國主義的辯護者,“反對民主和社會主義的斗爭,帝國主義的神話,采取野蠻行動的呼聲不能不說是出現了價值觀的空前逆轉。”如今,當人們讀到阿爾弗雷德·鮑姆勒的有關“尼采與國家社會主義”的文章時,(16)不禁傾向于同意盧卡奇的觀點。尼采作為國家社會主義宣傳工具,伴隨著整整一代德國年輕知識分子走上了二戰的戰場。這方面的一個例子是年輕的博伊斯的經歷,在本文開始時就對此進行了介紹。

在20世紀30年代和40年代,德國大學對尼采的關注達到了第一個高峰。為了公平起見,我們必須補充一點,這絕不是一成不變的政治傾向。1936年,卡爾·雅斯貝爾斯出版了一篇重要而頗具批評性的有關尼采的專著。(17)然而,其最初的影響卻是微不足道的,因為雅斯貝爾斯是不受國家社會主義者歡迎的人。即便是馬丁·海德格爾關于尼采的講座,起初也只有相當有限的影響力。海德格爾對尼采的詮釋長達1000余頁,直到1961年才出版,即使到了今天,它們也未激起公眾更大的興趣。但是,在這里我們必須為海德格爾說幾句話,海德格爾是自尼采以來最重要的德國哲學家。自1927年著名的《存在與時間》(Sein und Zeit)一書問世以來,海德格爾就被視為德國存在主義哲學的奠基人。他對從柏拉圖(Plato)到笛卡爾(René Descartes)的傳統哲學進行了激進的批判,認為這是歐洲形而上學的一條錯誤之路。與亞里士多德的邏輯和笛卡爾的理性主義相反,海德格爾認為人類的存在主要是由精神狀態、焦慮和恐懼感、對死亡的認識以及采取果斷行動的需要所決定的。在這里,最初的沖動也來自尼采,來自他嘲笑所有客觀性的相對主義,來自他對必須勇敢面對生活中所有逆境的英雄人物的想象。 1930年至1950年之間,《存在與時間》的巨大影響不可避免地導致了尼采的間接接受。并且,這種接受對于德國哲學某些領域的意義是不可低估的。

“海德格爾和尼采一致認為,人類以往的所有目標和標準,特別是基督教的慈善事業,都已經過時”。(18)與這一主張所反映的知識分子思想氛圍相吻合的是,1933年,海德格爾與戈特弗里德·貝恩一樣,應該對德國新的出發點的“宏偉”和“輝煌”有過短暫的熱情。(19)盡管他很快就與國家社會主義拉開了距離——為此采取了最大的謹慎態度——海德格爾的態度仍然是第三帝國保守資產階級知識分子中很大一部分的典型代表。

托馬斯·曼或另一個尼采

從表現主義開始到存在主義結束——兩者都援引尼采作為它們的主要靈感,除了這一傳統之外,還有尼采的文學接受,它更具批判性,也遠不那么專一,因此更為公正。它也始于世紀之交,并且涉及的作家的名字與國家社會主義無關,他們的作品遭到納粹的禁止和焚毀。其中包括阿爾弗雷德·多布林(Alfred Doeblin)、羅伯特·穆塞爾(Robert Musil)、斯特凡·茨威格(Stefan Zweig)、海因里希·曼(Heinrich Mann)和托馬斯·曼(Thomas Mann)。

托馬斯·曼是杰出的代表。在尼采影響的所有作家中,托馬斯·曼與其關系最為密切。他在文章中反復討論尼采,從早期的短篇小說到晚年著作,他從未停止提及尼采的思想。有時,他甚至把尼采的直接引語納入他的小說中:在《魔山》(Der Zauberberg)中,他把尼采的思想放到了角色塞特姆布里尼(Settembrini)的口中,他后來的小說《浮士德博士》(Doctor Faustus)則部分基于尼采自己的生活,部分基于尼采對藝術家生存的設想。(20)托馬斯·曼對尼采著迷的地方只能在以下幾個標題中加以說明:他的語言的才華,具有諷刺意味的是,他不僅成為海因里希·海涅的繼任者,而且還成為法國道德主義者的繼任者;他對德國性格的批判;他的心理學預見了西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的一些見解;他對藝術家角色的理解;“健康”生活與疾病之間的創造性互動。這些都是表現主義者幾乎不感興趣的東西,并受到國家社會主義者的壓制。

1945年以后,似乎對尼采的任何興趣都成為禁忌。他不再在大學中聲名顯赫,新一代的德國作家,最著名的有海因里希·伯爾(Heinrich Boell)、君特·格拉斯(Guenther Grass)、漢斯·馬格努斯·恩岑斯伯格(Hans Magnus Enzensberger)、馬丁·瓦爾瑟(Martin Walser)和彼得·魏斯(Peter Weiss),他們似乎對尼采既沒有印象也沒有受到他的影響。直到20世紀60年代,情況才開始發生變化。尼采作品的新版本開始出現。(21)特別是,我們現在可以閱讀他生前未出版過的文本的原始版本,以及他的妹妹和朋友以經常歪曲和故意捏造的形式出版的重要信件的原始版本。在過去的十年中,出現了許多專著,其中尼采的成就得到了比前幾代人更多樣的方法來評估。到20世紀末,尼采已逝世100周年。這位在所有哲學家中最具德國(精神)的哲學家是否會經歷一次新的復興,并繼續在經典著作中占據一席之地,還有待觀察。