常見淡水魚類體表發白癥狀疾病的早期診斷及防治探析

蔣小珍 黃華慧韋宇

(廣西農業職業技術學院,廣西 南寧 530007)

在淡水魚病中,早期出現體表發白現象(白點、白斑、白色物質)的常見疾病有多種,如鯉魚痘瘡病、白頭白嘴病、白皮病、鯉魚白云病、小瓜蟲病(白點病)、水霉病、卵甲藻病、黏孢子蟲病等。這些出現體表發白現象的疾病一直以來都為害淡水魚,給養殖戶造成了嚴重的經濟損失。其中較為典型的病例就是小瓜蟲病。這類疾病如不及時發現治療或與其他引起體表發白相似癥狀的疾病混淆或適得其反用藥,病死率會達到60%左右,嚴重時甚至超過80%以上。因此,對于這些引起體表發白類似臨床癥狀的疾病,如果能早期發現并做好鑒別診斷,正確用藥治療并控制病源,可以有效地降低養殖戶的損失。本文著重對產生體表發白臨床癥狀的常見淡水魚類疾病早期診斷和防治進行對比總結,為廣大養殖戶和一線水產技術人員提供參考,達到快速診斷、對癥下藥的目的,減少養殖病害發生。

1 體表發白臨床癥狀的淡水魚類常見疾病對比

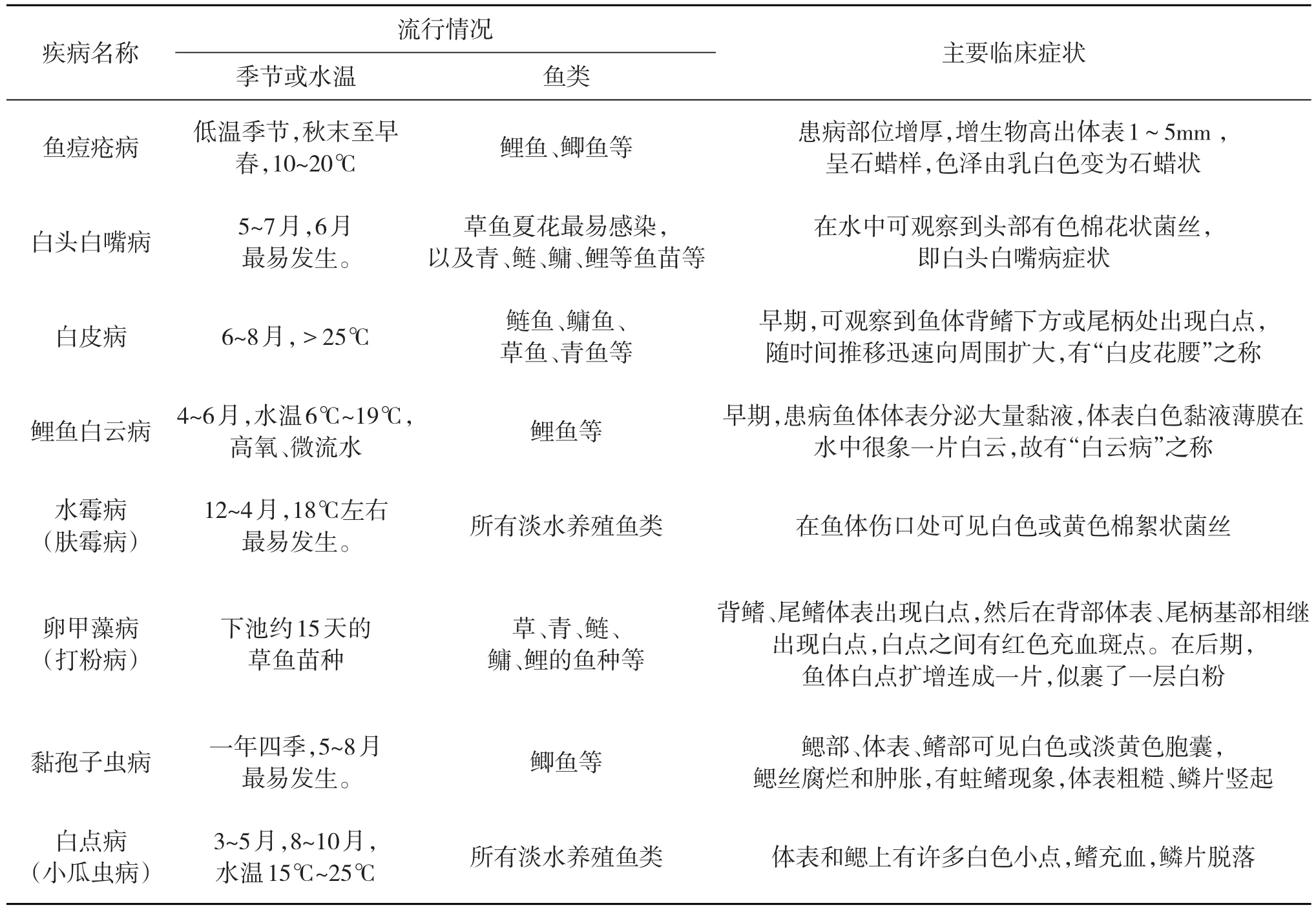

一些常見的引起體表發白的淡水魚類疾病的鑒別診斷見表1。如,傷口有棉絮狀菌絲的水霉病,病原體為真菌。鯉魚皮膚表現為白色的疾病最常見的是鯉魚白云病。打粉病(卵甲藻病)和白點病(小瓜蟲病)在發病早中期,都表現為魚體表有小白點,但打粉病白點之間有紅色充血斑點,白點病則沒有。如早期觀察到魚尾部出現白點,緊接著魚體背鰭基部后方也發白并迅速向周圍擴大,可初步診斷為白皮病。有石蠟狀增生物和癬狀痘瘡的為魚痘瘡病。有白色或淡黃色胞囊的則是鯽魚黏孢子蟲病。

1.1 魚痘瘡病臨床癥狀及流行情況

發病早期,仔細觀察患病魚體表,會發現乳白色小斑點,表面光滑。病情逐漸加重,白點大小增加、數目增多,甚至遍及全身。患病部位增厚,增生物高出體表1~5mm,呈石蠟樣,色澤由乳白色變為石蠟狀,表面由初期光滑、柔軟變為粗糙、堅硬,形似痘瘡,故稱痘瘡病[1,2]。

魚痘瘡病危害的魚類有鯉魚、鯽魚等。由于該病原體最適水溫范圍在10℃~20℃,因此在秋末至春初季節容易發生。此外,在水質肥沃的池塘,鯉魚易發生此病,1齡以上鯉魚最易感染[3,4]。

1.2 白頭白嘴病臨床癥狀及流行情況

發病早期,巡塘時發現病魚水面浮游,能明顯見看到頭部(自吻端到眼球)皮膚發白,在水中明顯觀察到棉花狀菌絲,故稱白頭白嘴病。隨著病情加重,病魚吻端至眼球體表發生潰爛,體表顏色發生改變而呈現乳白色,唇部腫脹,開張遲鈍造成呼吸困難[5,6]。

表1 淡水魚類常見體表發白癥狀疾病流行情況以及臨床癥狀對比表

白頭白嘴病主要流行季節在5~7月,尤以6月最為嚴重。危害對象主要是草魚夏花,草魚、青魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚等,魚苗魚種也時有發生[7,8]。

1.3 白皮病臨床癥狀及流行情況

發病早期,可觀察到魚體背鰭下方或尾柄處出現白點或白斑,隨著時間推移迅速向周圍擴大,因此有“白皮花腰”之稱。后期病情加重,魚尾朝上而呈現垂直游動,不久便會死去[9,10]。

白皮病好發于水溫大于25℃的高溫季節,因此每年6月~8月為高發期,主要危害的對象為鰱魚、鳙魚。發病時間短,2~3天出現死亡,死亡率高達50%以上[11,12]。

1.4 鯉魚白云病臨床癥狀及流行情況

由于患病魚體表黏液分泌增多,黏液在病魚體表形成薄膜,在水中好似一片白云,故有“白云病”之稱。發病早期薄膜主要出現在病魚頭部,然后蔓延到背部、尾鰭。患病魚體鱗片基部充血、水腫,從而導致鱗片豎立,甚至脫落。患病魚體的肝臟和脾臟也會出現明顯充血[13,14]。

鯉魚白云病最適水溫6~19℃,好發于溶氧高、水體流動、水體透明度高的養殖模式,如網箱養殖。此病多與豎鱗病、水霉病并發,病魚死亡率達65%以上。在沒有流水的池塘養殖模式中很少發生。該病主要感染對象為鯉魚,不感染草魚、白鰱、鯽魚等魚類[15,16]。

1.5 水霉病臨床癥狀及流行情況

水霉病在發病早期臨床癥狀不明顯,肉眼很難觀察,隨著病情加重,在患病魚體的傷口部位會出現肉眼可見的白色棉絮狀水霉菌絲。患病魚體分泌黏液增加,出現活動緩慢、少食等癥狀,后期傷口發展成潰瘍,最終因繼發性感染細菌性疾病而死亡[17,18]。

水霉病感染對象廣泛,幾乎能感染所有的水生動物。最適水溫范圍在5℃~26℃,一年四季均可發生,但在水溫18℃左右的早春、晚冬最為流行[19,20]。

1.6 卵甲藻病臨床癥狀及流行情況

發病早期,患病的魚表現為體表黏液增加,背鰭、尾鰭體表出現白點,然后在背部體表、尾柄基部相繼出現白點,白點之間有紅色充血斑點。患病的魚游動緩慢、反應遲鈍。在后期,魚體白點擴增連成一片,似裹了一層白粉,因此有打粉病之稱[21]。

卵甲藻病主要感染草魚,尤以入池半個月時期的魚苗魚種最易感染,此外,青魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚的魚苗魚種也時有感染[22]。

1.7 黏孢子蟲病臨床癥狀及流行情況

患病魚的鰓、體表出現白色或淡黃色胞囊,胞囊大小不等,并伴有黏液增加、蛀鰭、體表粗糙、鱗片豎起等臨床癥狀;如寄生位置為肌肉、鰓弓中,黏孢子蟲不形成胞囊,孢子分散在組織中,鏡檢可見大量散生的孢子蟲體;如寄生位置為腦部和其他內臟器官,解剖可見白色胞囊[23,24]。

黏孢子蟲病全年都會發生,無明顯季節性,但5~8月發病率高。發病水域廣泛,遍及世界各地的河流、池塘等,尤其以池塘精養模式發病最為嚴重[25,26]。

1.8 白點病臨床癥狀及流行情況

白點病的病原為小瓜蟲,因病魚的體表可以觀察到明顯的小白點,白點病據此得名。小瓜蟲寄生通常引起魚的皮膚分泌大量的黏液,不仔細觀察易與水霉病引起的菌絲癥狀混淆,因為水霉病表現的癥狀為棉花狀菌絲,仔細觀察或借助顯微鏡可進行分辨。隨著病情發展,白色小點增多,病魚開始變得浮躁不安、少食、逐漸消瘦、反應變慢、離群獨游、間歇性亂串等異常行為。體表和鰓上可見小瓜蟲包囊,并有逐漸增多趨勢,各鰭上有充血現象,并伴有鱗片脫落。認真觀察可見體表白點呈球形、均勻布滿白色小點的囊泡,病魚死后2~3h白點消失[27,28]。

白點病最適溫度范圍為15~25℃,各種淡水魚類均易感。30℃以上蟲體不能發育,因此,白點病一般發生初夏和夏末[29,30]。

2 引起體表發白臨床癥狀常見淡水魚類疾病的防治

2.1 魚痘瘡病防治

魚痘瘡病是一種病毒性疾病,病原體為魚皰疹病毒。魚痘瘡病防治:當水溫高于25℃或水質改善后,痘瘡會自行脫落;改善水質,多注入新水;用生石灰徹底清塘,調節水體pH值至9.4~10,能有效控制病原體;嚴格隔離病魚,用10%的聚維酮碘消毒液0.45~0.75mL/m3或用38%的甲醛按5~20mL/m3潑灑全池消毒,效果較好[31,32],或選擇國家允許的其他抗菌藥物控制繼發感染。

2.2 白頭白嘴病防治

白頭白嘴病是一種細菌性疾病,病原體主要為粘球菌。在25℃魚苗密度大、體表受傷、溶氧不足、魚體瘦弱時易感染[33,34]。白頭白嘴病防治:①預防。清塘需徹底;魚苗長到2cm以上時,全池潑灑漂白粉或強氯精等藥物,用藥0.3~1g/m3,隔10~15d再用一次,捕撈魚苗時注意勿傷魚體;魚苗放養前,用2%~3%的食鹽溶液浸浴10~15min[35,36]。 ②治療。每667m3水體用白芷、金銀花各1.35g,甘草、白術、干姜各90g,煎汁拌豆漿全池潑灑[37,38],或選擇國家允許的抗菌藥物治療。

2.3 白皮病防治

白皮病是一種細菌性疾病,病原體為白皮假單胞菌。水質不好,魚體受傷易引起病菌侵入,引起魚體感染[39,40]。白皮病的防治:清塘需徹底,糞肥需要嚴格發酵,流行季節可采用口服或掛簍掛袋等用藥途徑進行預防;煉魚或分塘時避免魚體受傷,發現魚體有寄生蟲時應及時治療以減少魚體外傷;內服抗菌劑氟苯尼考粉和高能免疫劑VC,使用5~7d;用漂白粉1~2mg/m3全池潑灑,每月1次;每立方水體用干制中草藥五倍子2~4 mg磨成細粉,煮沸10~15min后分2次進行全池潑灑,每天1次,連潑2天[41,42]或選擇國家允許的其他抗菌藥物。

2.4 鯉魚白云病防治

鯉魚白云病是一種細菌性疾病,病原體為惡臭假單胞菌。多在魚體損傷和虛弱時容易入侵感染[43,44]。鯉魚白云病的防治:①預防。選擇健壯、體表無外傷的鯉魚,放養前用2%~3%食鹽水浸浴4~10min,或 使用20mg/L高錳酸鉀浸浴 15~20min;在流行季節,100kg飼料用磺胺類藥物40~50g投喂,連用5d[45,46]。②治療。如水溫大于20℃以上,此病不治自愈;用生石灰25g/m3化漿全池潑灑或用漂白粉1g/m3全池潑灑;用38%甲醛200mL/m3浸洗魚體5~20min,每天1次,連用3~6d[47,48]或選擇國家允許的其他抗細菌藥物。

2.5 水霉病防治

水霉病是一種真菌性疾病,又稱膚霉病,引起這種病的病原體到目前已經發現有十多種,其中最常見的是水霉和綿霉。水溫驟變、體表受傷、放養密度過大等原因均可導致霉菌感染魚體,引發水霉病[49,50]。水霉病的防治:清塘需徹底;煉魚或分塘時避免魚體受傷,發現魚體有寄生蟲時應及時治療以減少體表外傷;加強親魚培育,提高魚卵的受精率;苗種放養前,用2%~3%食鹽水浸浴10~15min,或 使用20mg/L高錳酸鉀溶液浸浴15~20 min[51,52];養殖水體使用4kg/m3黃連(或川楝子、烏梅)的煎煮液,浸浴25~30min,連續使用3~4d;養殖水體用8kg/m3五倍子、虎杖、黃芪等的煎煮液;養殖水體用1000~1500mL/m3福爾馬林,浸浴虹鱒魚卵10~15min,能夠有效防治虹鱒魚卵的水霉病[53,54],或選擇國家允許的其他抗真菌藥物。

2.6 卵甲藻病防治

卵甲藻病是一種藻類性疾病,病原體為嗜酸卵甲藻,發生于酸性水體[56]。卵甲藻病的防治:用干塘法進行徹底清塘;用生石灰10~25 g/m3消毒水體,10~15d一次;卵甲藻病時期易與車輪蟲病并發,治療順序為先治卵甲藻病后治療車輪蟲。為了不加重病情,切記不能使用酸性藥物(硫酸銅、硫酸亞鐵等)[57,58]。

2.7 黏孢子蟲病防治

黏孢子蟲病是由于黏孢子蟲寄生引起的一類寄生性病害[57,58]。黏孢子蟲病的防治:清除過多淤泥,清塘需徹底殺滅塘底黏孢子蟲的孢子;從黏孢子蟲病不發生或發生頻率低的地區引進魚種;入塘前需進行魚體消毒,如用敵百蟲、聚維酮碘、高錳酸鉀等藥物對魚種進行浸泡殺蟲;品種輪養對控制池塘復發黏孢子蟲病起到有效的作用[59,60],或選擇國家允許的其他抗寄生蟲藥物。

2.8 白點病防治

白點病是一種寄生蟲性疾病,病原為多子小瓜蟲,水溫較低時易寄生魚體[61,62]。白點病的防治:①預防。如果是曾發過此病的池塘,需加大生石灰使用量(每667m2用生石灰100kg)做到徹底清塘,工具用消毒劑浸泡消毒;新進苗種必須嚴格檢查,甚至在條件允許下隔離飼養5~7d,及時觀察有無異常表現;對水體要進行定期消毒[63,64]。②治療:用3mg/L亞甲基藍或90%晶體敵百蟲或生姜和辣椒混合劑對養殖水體進行全池潑灑,每667m3水體用辣椒粉0.39g和姜0.75g混合煮水對養殖水體進行全池潑灑;在水族箱中,將水溫提高至25℃以上,小瓜蟲將從宿主身上脫落而死亡[65,66],或選擇國家允許的其他抗寄生蟲藥物。

3 建議與展望

魚類生活在水中,健康狀況不容易及時了解,比較容易錯過早期診療最佳時機而出現群體死亡,所以預防和早期發現疾病顯得尤為重要。如果等到魚病出現明顯的臨床癥狀或死魚才開始用藥,大多數魚已被感染,對魚體傷害嚴重,治療也會變得十分困難。由于養殖的淡水魚類大多數個體較小,數量較大,可以通過每周定期取樣的方法觀察魚體是否出現早期的臨床癥狀,達到早發現早治療的目的。

疾病的發生主要由病原體、宿主和環境三大因素共同決定,具有體表發白臨床癥狀的常見淡水魚疾病,因病原體不同,其分類也不同(一般分為五大類:病毒性、細菌性、真菌性、藻類性以及寄生蟲性),對早期臨床癥狀及疾病變化過程不僅要仔細鑒別區分,同時還要結合疾病的流行情況加以綜合分析,才能做到對癥下藥,達到預期療效。

隨著國內江河的生態保護性禁漁,淡水魚類養殖也呈現集約化、密集化,易導致許多水產疾病的集中爆發,因此,應對其發病規律和變化趨勢進一步研究,以便更好地服務漁業生產。