篆隸更適合初學者

王守華

篆書和隸書是出現較早的兩種書體,是楷、行、草書演化的源頭。因此,書家往往把篆書和隸書所體現的精神稱為“古意”。學習中國藝術講求取法乎上,所以篆隸得到了書家的極力推崇。

為什么我們說從篆隸入手對書法的學習非常有益呢?我總結了以下幾點:一、線條均勻,書寫難度主要在結構的把握,相對簡單;二、字比較古,上追甲骨,下承楷行;三、習氣較輕,適合轉型。

秦篆對書體發展的貢獻不僅改變了古文字“體異眾多”的情況,還在書法線條、結體、章法等方面有所創新。與甲骨文、金文相比,秦篆的結體存在明顯的規律,結體嚴謹統一,布白勻稱。字的外形基本為長方形,高與寬的比例約為三比二。結構對稱,有適當的疏密對比。章法上排列整齊,橫豎布局,行距、間距具有一致性,規整而不死板。清汪維堂《摹印秘論》中曰:“空處可以走馬,密處毫不容針。”充分體現了秦篆精彩之處。

按照中國文字的發展演變:先有篆隸,后有楷行。篆隸的學習,強調線條的質量。若在此基礎上學習其他書體,有助于提高筆畫的力度。比如年齡小的學生,學隸書的效果比篆書要好很多,原因是:年齡大的孩子具有抽象思維,而且知識面比較廣,記憶力比較強,從篆書入手的話可以記字形,并且可以聯系記憶它的簡體字是什么,而不是一味地機械書寫。而隸書相對接近現代的簡體字,筆畫如波浪起伏,比較能吸引孩子和老年人的注意力和興趣。在此我推薦《曹全碑》,《曹全碑》的秀麗飄逸,是比較適合轉型的,習氣也不是很重,可以讓初學者在轉型之后手法依舊靈活。它是我國漢碑中的經典之作,不會把手“練壞”。習《曹全碑》之后,可以轉型歐楷或褚遂良,行書、草書也可以傳承下來,不會有“接觸不良”的情況發生。

至于篆書,本身即是一種很好的入門字體,不過它更適合有自學能力的人學習。因為它的字形比較古老,現代人難以分辨它到底對應著哪個簡體字。所以,有自學能力的人就會有意識地去對照、去記憶。這樣會形成一個良性循環,在練習基本功的同時也增加了自己的知識面,何樂而不為呢?篆書在初期帶給人最大的好處就是線條和空間!尤其是鐵線篆,講究粗細一致,空間分布均勻。這兩點是最簡單的,也是最難的,簡單的是好像絲毫沒有技術含量,難的是,這需要對手和筆有精確的控制,需要眼和手完美地配合,也需要足夠的空間感。當我們具備這幾點的時候,臨帖也就有了一個巨大的進步,再進行其他碑帖的學習也會易如反掌。所以,我們推薦有自學能力的初學者,從篆書入手,一定會對將來的發展有一個好的鋪墊。

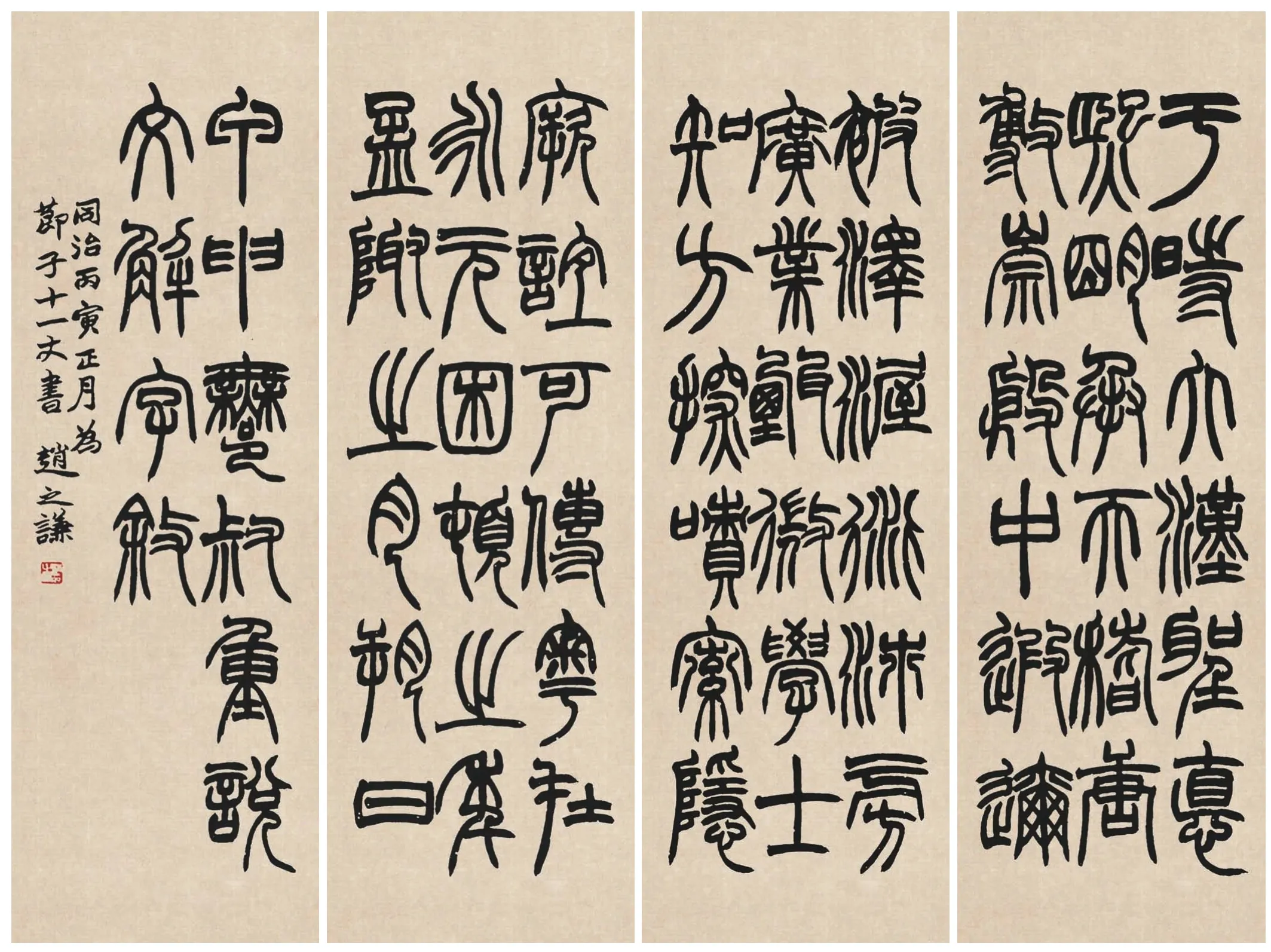

《說文解字序四條屏》清·趙之謙

總之,我認為篆隸對中國書法的影響功不可沒。大眾學習書法多從楷書入手,然后寫行草,處于實用字和藝術作品兼顧的審美狀態,這樣我們首先重視的應該是結體。因為筆法由篆隸始,發展到行楷已經很成熟很復雜了。如果直接學行楷,我們面臨的結果很可能是入門很慢,空有整齊的結體,而在筆法上卻容易有“不入紙”的輕浮感,特別是對藝術成就很高的二王手札的臨習。即便堅持不懈取得了一定成功,若沒有篆隸的豐厚給養,寫出來的作品也是“多妍而少質”的。趙孟頫云:“書法以用筆為上,而結字亦須用功。”很多書家都深研過篆隸,只是由于朝代的主流所限,他們一般不以篆隸示人,而是將其作為深厚的基礎融入其他書體中去了。如啟功作品中纖細柔韌、使轉流暢、筆力剛健的“筋書”,一定有小篆的功底。沈延毅論書詩中說:“十年磨墨墨磨人,費紙千張未得神。索本求緣還上溯,方知隸篆是前身。”這些都表現了歷代書家對篆隸極高的重視。