非“世遺”土樓體驗性民宿再設計研究

張知祺 孟雯婷

摘要:本文從“體驗性民宿”概念入手,結合《世界文化遺產公約》內涵,對未劃分成“世遺”的土樓進行再設計探討,得出非“世遺”土樓民宿化改造的必要性和可行性,以極具土樓特色的圓寨為例,妥善定位并將其再設計與改造,使之與適宜現代人的旅居環境有機結合,并使其既能以“民居變民宿”的形式被妥善保護,又滿足旅居趨勢下旅者對土樓地域文化的體驗要求,為土樓民宿再設計提供理論參考。

關鍵詞:土樓;民宿;世遺;圓寨;設計

0 引言

土樓民居聚落是千年歷史傳承的物質見證。自2008年7月部分土樓群成功列入世界遺產名錄以來,土樓成為熱點旅游地。遺憾的是,福建的3萬座土樓只有46座被列入《世界遺產名錄》,剩下的絕大多數非“世遺”土樓因自身固有的文化價值挖掘不足而發展受限。

為滿足游客需求,近年來少數非“世遺”土樓已完成民宿化改造,但更多非“世遺”土樓保護與延續率低,應對舉措實施緩慢。民宿基建設施供不應求的現狀降低了旅者民宿體驗感,且文化傳承感、認同感不強。本文從民宿體驗性角度出發,以民宿再設計研究活態遺產保護。

1 體驗性民宿概念與設計

1.1 體驗性民宿概念

體驗性民宿是基于當地人文、生態景觀、地域景點隨之產生的社會參與性旅游文化現象,是近年來深受旅者喜愛的家庭型住宿方式。多利用極具當地地域特色且閑置的民房資源改造而來,是一種可為旅者提供極具當地傳統群落特色的“食、住、導”包攬型、全方位、深度型住宿設施[1]。

1.2 體驗性民宿設計

“體驗性民宿設計”是民間自發為旅者在旅居過程中主觀建立的、可對旅行地產生直觀感受的宿居設計。本文中“體驗性民宿設計”則是在圓寨土樓建筑基礎上再設計,將情感落實到建筑本身,以此增強旅者的感官體驗及人文地域情感共鳴,見證土樓的傳承與發展,增強人們對土樓世遺文化的認同及傳承感[2]。

2 非“世遺”土樓保護現狀與改造對策

2.1 非“世遺”土樓實際問題及人文現狀

現今經營的土樓基建設施尚不完善,更缺乏體驗性設計。從基本基建來看,部分土樓木構件長久失修腐爛,內部供給、排水設施和消防設施需要完善,居住區較為無秩序,環境衛生不盡如人意[3],更少有對適宜現代人居的設計改造,但旅者對土樓民宿環境的要求卻早已超出宿居原始范圍。這說明民宿設計需在保證實際住宿條件的基礎上,探尋民宿本身與當地文化一致的厚重感及精神體驗。

土樓存在大范圍民宿同質化現象。由于當地原住民土樓保護意識不強,重發展、輕保護,生態發展失衡。大多數土樓民宿局限于初級連鎖農家樂狀態。此外,隨著社會的發展,現代化科技體驗的普遍缺乏使傳統旅游業疲態盡顯,更加難以與旅者日漸提升的情感交互體驗品位吻合。再者,大多數民宿主傳承意識不強,缺乏對民居的前瞻探討,少有對土樓進行現代人居的活態遺產保護。

2.2 非“世遺”土樓體驗性需求及改造

應以土樓現狀問題為基礎,對其進行重新定位,以此加以改造。《世界文化遺產公約》提出:“若有價值的文物正受環境威脅,這就要把它置于更合適的環境中。”未被劃入“世遺”點的土樓亦是如此,只需要在基建基礎上增設體驗性設施,將其置于“一個更合適的環境”中。

從改善基建設施入手,提取每棟土樓的獨特優勢,增設體驗性設計。首先,應明確遵循“天人合一”和可持續發展原則,發揮人的主觀能動性;然后,針對土樓建筑的歷史遺留問題,通過內部布局完善體驗設計,附以人文因素于設施中,通過建筑布局和內部基建優化來逐步完善;再者,建立民俗藝術再現區和世遺文化傳承區,減少商業布局,留住歷史積淀,進行活態遺產保護。

3 圓寨民宿再設計

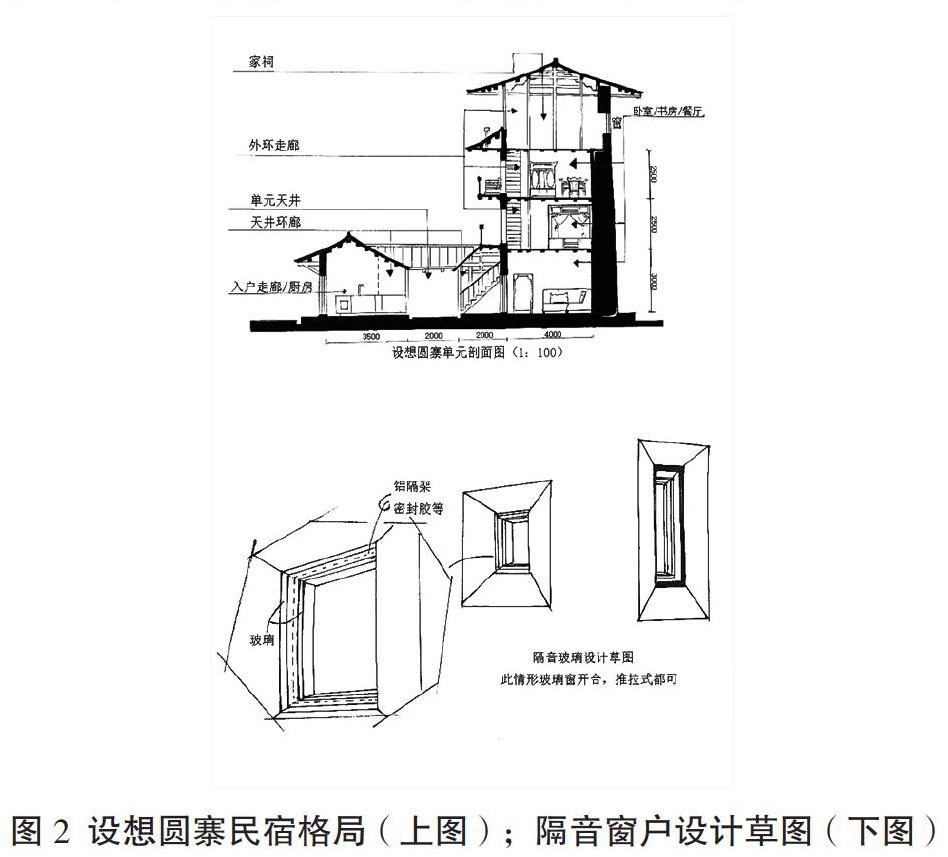

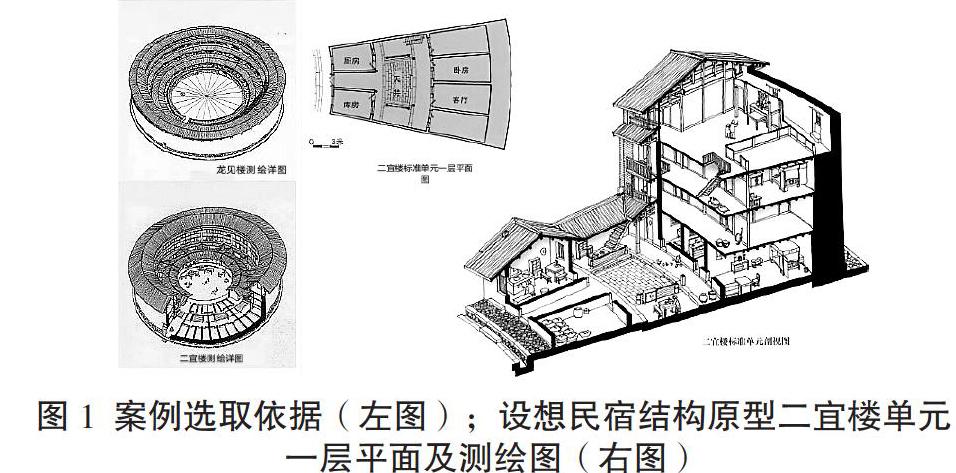

土樓構造極其精妙,本文選取一個較大代表性的四層雙環單元式圓寨的結構樣式進行分析(圖1)。

3.1 引入感官體驗設計

3.1.1 生態建筑隔音設計

結合生態建筑改善隔音問題[4]。即以土樓的自然生態原則為設計依據,保證再設計依舊能滿足人、建筑、自然三者之間的可持續發展活態保護,尤其是對于綠植、木質原材以及光照等自然要素的運用。從人與建筑的角度,考慮到民宿是按單元套房居住,在布局上將套房房間錯位(圖2上),避免相鄰兩套活動區域接近,規劃整體空間嚴密錯綜。同時,將自然融入建筑中,并滿足人的基本隔音需求,裝飾含地域風格的生態隔音板,放置木制家具、吸音綠植、布藝制品(如厚窗簾、布制沙發等)增加反射面,多方擴散吸音。同時,中庭的木窗可改為雙層隔音玻璃推拉設計(圖2下)。

3.1.2 內部空間通風設計

圓寨內的空間通風設計是根據樓層布局進行功能分區及公共空間優化。夯土的建造技藝精巧,卻也有通風不暢的弊端,針對通風、采光不佳的問題,對可控院落進行夯土原貌保留、適當改造或改建盡量保證修舊如舊。再設計的過程分為兩步:一是在古建可承受范圍之內,在室內隔墻上多開漏窗、洞窗,不僅可將室外景色多視野、多角度引入室內,而且可以改善土樓通風不暢、采光不佳等問題;二是須優化墻體構造,增設結構構造柱,保證墻體在多開了窗口透氣通風的同時,還能維持傳統墻體的抗震性及夯土材料的耐久性,提升建筑性能,并最大限度消除原結構的安全隱患。

3.2 融合情感交互設計

3.2.1 更新民宿交互體驗感

民宿的交互體驗感的更新需遵循與古建整體的和諧統一。在立足原始交流的基礎上,在民宿公共空間內,增設民宿文化互動交流區。再者,在人與人原始交流的基礎上,加上IXD互動展示。合理劃分功能分區,如于下堂口處、院落中堂、圓寨公共天井內及其他大型堂屋的公共空間內設置多功能展廳,如民俗體驗廳、文物修復中心等,并嚴格通過空間層次感和生態綠化調節進一步完善交互體驗空間[5]。渲染交互氛圍,尤其注意對空間角落的利用,完善圓寨內主空間和灰空間的穿插,最大限度增添民宿的交互體驗。以期達到現代科技與古典“天人合一”設計理念的融合[6]。

3.2.2 優化民宿新媒體技術

增設融入城市元素的虛擬化新媒體設施是體驗性民宿再設計的主要內容之一。因此,對民宿進行現代化交互改造,并給人以地域風情與人文文化體驗必不可少。新媒體元素的融合與原始村落的現實形成強烈對比,體現現代與古典的碰撞交融。可設大數據后臺數據庫,建立VI模擬訪客體驗打卡程序,輔以重現圓寨的建造過程,感受古老的夯土技術,在虛擬互動意境中促發旅者情緒。對于圓寨這一特定的建筑領域,進行創新式衍生,輔以新媒體理念下的文化產品設計,要將概念化的圓寨文化、系統化的文化理念梳理清楚,打造視覺動態化圓寨文創,建立模擬立體化民間文化,達到沉浸式體驗效果[7]。

3.3 地域文化特色設計

3.3.1 民宿民俗藝術再現

為改善原住民商業化現狀,需在圓寨公共區域內建民俗區。從當地民間藝術、美食藝術角度展開,其含圓寨鍛造技藝、民宅內部的雕塑欣賞等,大小吃食涉及客家捶圓、簸箕飯、閩西八大干等家常菜,并附外售體驗,體現民間風俗文化的廣博多樣,同時抽取客家建筑文化元素,附帶設計具有圓寨特色的文創衍生品[8]。增強旅者“食、住、導”體驗,構成吸引游客前往的長遠規劃良性循環[9]。

3.3.2 民宿世遺文化傳承

于圓寨土樓天井內建立世遺文化體驗區。在鋪天蓋地的文化傳承口號下,為游客呈現家庭式影院風格的土樓申遺歷程、民俗故事[10],同時,除去個體民宅地域文化傳承的原始宣傳外,開辟另一條科技化非“世遺”圓寨民宿改造歷史文化傳承鏈。在圓寨巧奪天工的穹頂之下、天井之內落下大幕,借助VI(視覺識別系統)成像,系統化再現世遺文化的魅力。

4 結語

傳統民居獨有的文化是自歷史發展、人文衍生中形成的,并隨著深度體驗旅游逐漸成為熱點。民宿產業的發展作為山野旅游的必然產物,也將越來越受社會關注。土樓傳統民居有深厚的人文歷史背景、文化積淀等較好的文化產業鏈效應。基于此類民宿越來越受追捧的現狀,筆者于體驗性層面進行民宿再設計,將民俗藝術重組,以大數據、新媒體藝術交互設計增強與古建的聯系,旨在為土樓的文化傳承、古建的保護延續提供新的思路。

參考文獻:

[1] 白麗君,田曉冬.基于生態美學的生態公共藝術研究[J].美術教育研究(上),2018(11):60-61.

[2] 施恒,張乘風.閩南古厝在室內裝飾中的創新應用[J].家具與室內裝飾,2019(08):120-121.

[3] 何曉寒,李永昌.淺析鄉村景觀對美麗鄉村建設的意義[J].大眾文藝,2018(22):107-108.

[4] 丁振興,葉潔楠.綠化技術在生態建筑中的集成應用分析[J].美術教育研究,2020(6):89-90.

[5] 張榮杉,梁晶.商業空間中的植物造景藝術研究[J].大眾文藝,2019(19):62-63.

[6] 潘琳炫,葉潔楠.家具設計藝術與文人審美世俗化的結合以及相互作用[J].美術教育研究,2020(10):67-68.

[7] 高婧,湯箬梅.空間、自然與人文的融合性探索——關于大地藝術的美學思考[J].美術教育研究,2019(24):40-41.

[8] 蘇長志,刑小剛.途駐民宿品牌形象設計——衍生品設計與應用[J].大眾文藝,2019(23):66-67.

[9] 郭貝,蔣暉.淺析扎哈·哈迪德的建筑設計理念[J].美術教育研究,2020(8):85-86.

[10] 高婧.敘事與體驗:城市公共空間的沉浸式設計與表達[J].美術教育研究,2020(13):92-93.

作者簡介:張知祺(2001—),女,江蘇鎮江人,本科在讀,研究方向:環境設計。

孟雯婷(2001—),女,江蘇無錫人,本科在讀,研究方向:環境設計。

指導老師:繆玲(1986—),女,江蘇靖江人,碩士,講師,研究方向:室內與家具設計。