消化道出血行內鏡治療后發生早期再出血的 危險因素分析*

高境蔚,李羅紅,歐艷,楊小莉,陳麗,陳莎

(四川大學華西醫院 消化內科,四川 成都 610041)

消化道出血是臨床相對常見的急診癥狀,主要表現為嘔血、黑便、便血和胃腸引流管可見血性液體等,且死亡率較高[1]。隨著內鏡診療技術的發展,有經內鏡注射硬化劑止血、金屬鈦夾止血、冰去甲腎上腺素止血術等多種方式止血,多數消化道出血患者經內鏡治療后均可有效止血,但仍有部分患者在內鏡治療后仍發生早期再出血[2-3]。目前,研究消化道出血患者行內鏡治療后發生早期再出血的危險因素的報道雖并不鮮見,但受研究對象個體差異、樣本數量等多因素影響,不同報道結論也不盡相同[4-5]。本研究將本院收治的行內鏡治療的消化道出血患者納入研究范圍,著重分析此類群體發生早期再出血的危險因素,為消化道出血的臨床治療提供一定的參考意見。

1 資料和方法

1.1 一般資料

選取2016年1月-2018年12月在本院進行內鏡治療的消化道出血患者167例。按內鏡治療后是否發生早期再出血分為再出血組(n =33)及對照組(n =134)。經內鏡治療術中成功止血、確認無再出血的患者,在術后1 周內原發病灶再出血、血紅蛋白濃度進行性下降或48 h 輸血量達1 000 ml 患者,即可判定為術后早期再出血。納入標準:①符合消化道出血診斷標準[6];②術前凝血功能正常;③符合內鏡治療指征;④皆知曉內鏡治療利弊且自愿簽定手術知情同意書;⑤無消化道出血以外的其他潛在出血部位。排除標準:①凝血功能異常;②非消化道出血所致的嘔血、黑便癥狀,如呼吸系統疾病所致的咯血癥狀;③病情不明或是死亡患者;④食源性黑便,如進食鐵劑等。

1.2 方法

查閱病歷資料,記錄患者年齡、性別、合并癥(糖尿病、高血壓等)、病因、臨床癥狀及體征、飲酒、吸煙、幽門螺桿菌(helicobacter pylori,Hp)感染、Rockall危險評分(Rockall risk score system,RS)、Glasgow-Blatchford 評分(Glasgow-Blatchford score,GBS)、急性上消化道出血AMIS65 評分、出血量、入院時血小板指數、入院時血紅蛋白值和輸血情況(輸血比例、輸注冰凍新鮮血漿以及輸注懸浮紅細胞比重)。

1.3 統計學方法

采用統計學軟件SPSS 19.0 處理數據,評分資料、年齡等計量資料用均數±標準差(±s)表示,行t檢驗;性別、合并癥以及病因等計數資料用率(%)表示,行χ2檢驗或者Fisher 確切概率法;消化道出血行內鏡治療后發生早期再出血的危險因素分析采用多因素Logtisic 回歸分析,檢驗水準α =0.05。

2 結果

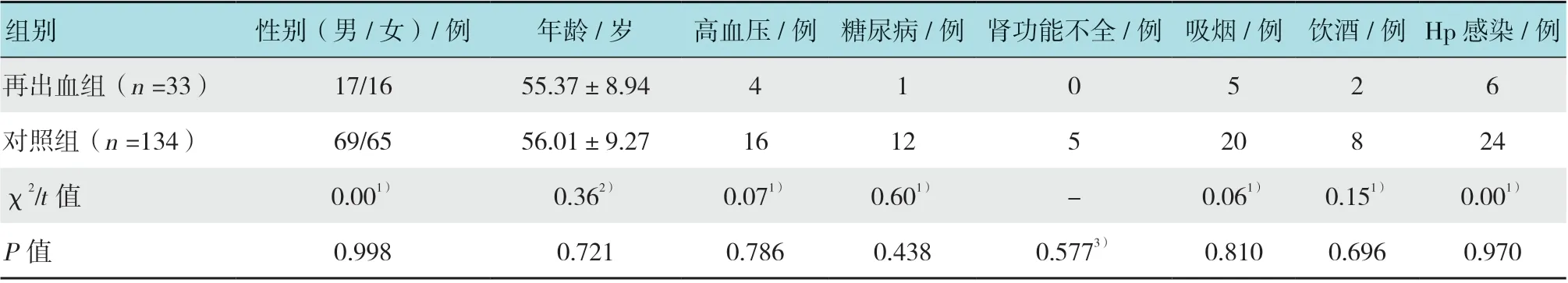

2.1 兩組患者一般資料比較

兩組患者性別、年齡和合并癥等一般資料比較,差異均無統計學意義(P >0.05)。見表1。

2.2 兩組患者病因、臨床癥狀和體征比較

兩組病因、臨床癥狀和體征比較,差異均無統計學意義(P >0.05)。見表2。

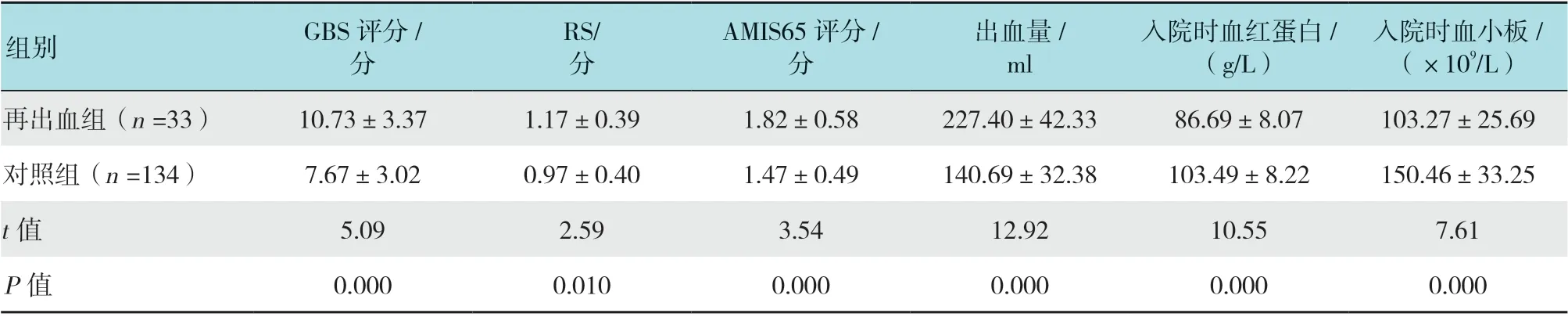

2.3 兩組患者病情比較

再出血組GBS 評分、RS 評分、AMIS65 評分和出血量高于對照組,入院時血紅蛋白、入院時血小板低于對照組,差異均有統計學意義(P <0.05)。見 表3。

2.4 兩組患者輸血情況比較

兩組輸血比例及輸注血漿類型比較,差異均無統計學意義(P >0.05)。見表4。

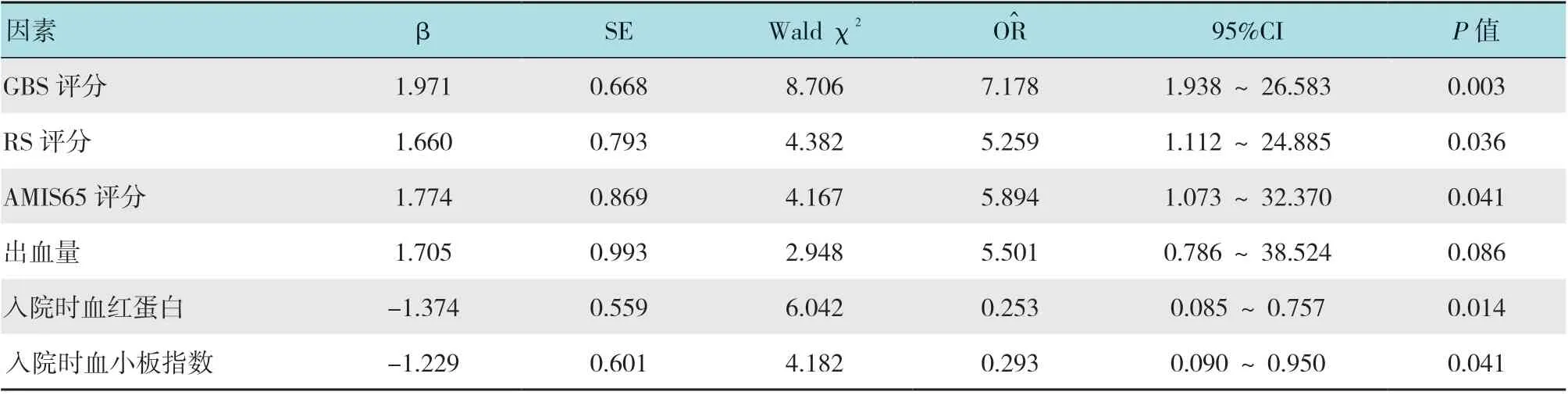

2.5 消化道出血行內鏡治療后發生早期再出血的多因素Logtisic 回歸分析

將上述分析有差異(均原值輸入)選項納入多因素Logtisic 回歸分析模型,結果顯示,僅RS、GBS、AMIS65 評分、入院時血紅蛋白及血小板指數是消化道出血行內鏡治療后發生早期再出血的獨立影響因素(P <0.05)。見表5。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general information between the two groups

表2 兩組患者病因、臨床癥狀和體征比較例Table 2 Comparison of etiology, clinical symptoms and signs between the two groups n

表3 兩組患者病情比較 (±s)Table 3 Comparison of conditions between the two groups (±s)

表3 兩組患者病情比較 (±s)Table 3 Comparison of conditions between the two groups (±s)

?

表4 兩組患者輸血情況比較例Table 4 Comparison of blood transfusion between the two groups n

表5 消化道出血行內鏡治療后發生早期再出血的多因素Logtisic 回歸分析Table 5 Multivariate-factor Logtisic regression analysis of early recurrent bleeding after endoscopic treatment for hemorrhage of digestive tract

3 討論

對于消化道出血患者,內鏡可發揮定性、定位價值,經內鏡治療已成為消化道出血患者的主要治療方式之一,多數患者經內鏡治療可取得滿意效果。但仍有部分患者經內鏡治療后發生早期再出血,加重病情,病死率極高[7]。因此,探究消化道出血治療后早期再發出血的危險因素十分必要。本研究中,出血組RS、GBS 和AMIS65 評分明顯高于對照組,這與趙寧寧等[8]的報道結論相一致。其中RS、GBS、AMIS65 評分均是消化道出血治療后早期再發出血的危險因素,RS、GBS、AMIS65 評分越高,再出血風險越高。其中GBS評分綜合反映收縮壓、性別、血紅蛋白、血尿素氮、癥狀和體征等,分值越高,病情危險性越高;RS 則是年齡、并發癥和休克體征等的綜合評價,AMIS65 評分則包括血漿白蛋白值、收縮壓、國際標準化比值(international normalized ratio,INR)、意識概念以及年齡的綜合評價,上述兩種評分皆與GBS 類似,均是臨床評價消化道出血病情嚴重程度的重要評分[9-10]。

本研究顯示,再出血組入院時血紅蛋白值明顯比對照組低,且入院時血紅蛋白值是消化道出血內鏡治療后早期再發出血的獨立影響因素,入院時血紅蛋白值越低,再出血風險越高,這與陳宗銜等[11]的報道結論相一致。血紅蛋白值較低會影響病灶血氧供應,血氧供應不足便可導致創面愈合延遲,增加再出血風險。同時,再出血組血小板指數亦明顯比對照組低,且入院時血小板指數也是消化道出血內鏡治療后早期再發出血的獨立影響因素,這與張建新等[12]的報道結論不一致,可能與研究對象存在差異有關,其報道主要針對急性非靜脈曲張性上消化道出血的患者,而本研究對象則有靜脈曲張性消化道出血、消化道腫瘤等多種類型疾病的患者。

但本研究也存在一定的局限性,再出血組樣本數量相對較小,有一定偏倚,加之為回顧性分析,受資料采集條件限制,尚未能完全排除內鏡治療操作差異、是否存在操作不當、用藥情況和治療方式等混雜因素影響。因此,筆者認為,消化道出血內鏡治療后早期再發出血的危險因素仍有待深入探究。

綜上所述,GBS、AIMS65、RS 評分及入院時血紅蛋白、血小板指數為消化道出血內鏡治療后早期再發出血的獨立影響因素,并具一定的預測價值,臨床應重視上述獨立影響因素的術前評估,對高危患者采取適當防治措施,最大限度地降低再出血風險,提升內鏡治療效果。