國別視域下余華文學作品影視化的考察

摘 要:余華的作品《活著》和《許三觀賣血記》在中國和韓國都有著極高知名度,兩部作品寫作時間和主題相近,張藝謀和河正宇分別對兩本小說進行了改編,卻在實際效果呈現上產生了巨大差異。小說文本和電影文本互證,中韓兩國電影兩相比較,這種不同實際是在國別差異之中被重新審視和重新敘述之后的新故事,電影的改編不僅有導演的改編意圖不能忽視的是不同的國家視野對電影改編同樣有著極其重要的影響。

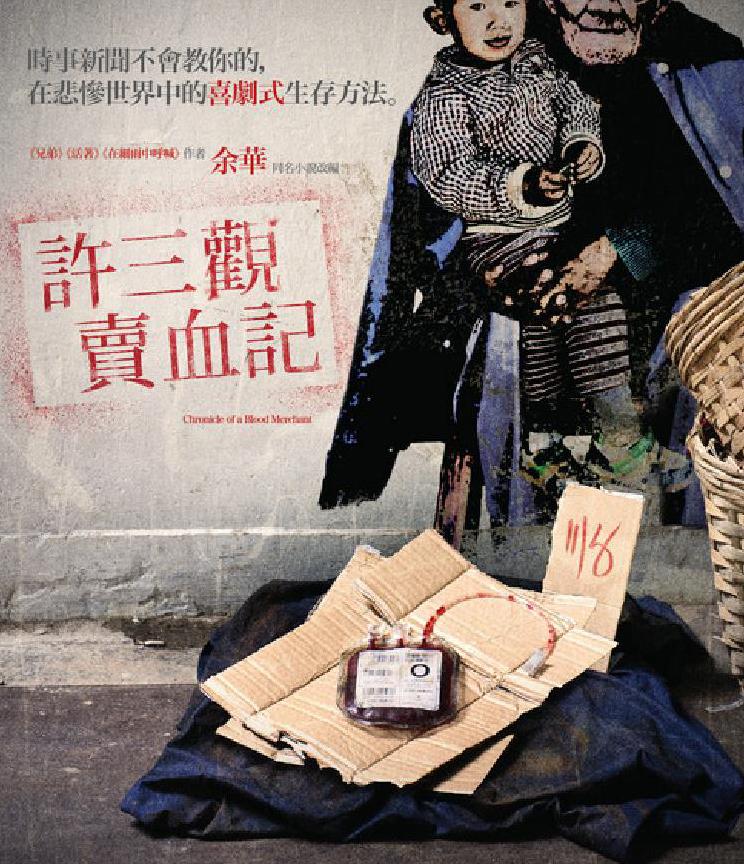

關鍵詞:《活著》;《許三觀賣血記》;電影改編;國別

一、從文本到電影:重構的故事

余華作品在中國當代文學史上有著舉足輕重的地位,他的作品中,《活著》和《許三觀賣血記》分別被中國導演張藝謀和韓國導演河正宇所改編成電影《活著》與《許三觀》。就總體來說,文學作品《活著》與《許三觀賣血記》是有相通之處的,這兩部作品一前一后分別于1993年與1995年出版,在故事的大致主題上都指向了中國人在各個時代中如何負重前行而活著的這一主題。兩部作品,被地理位置、文化氛圍相近的兩個國家里的導演分別加以改編,卻在電影表達的最終效果上呈現出非常大的差距,因此本文立足于文學作品與、電影和國別的差異,考察兩部作品的影視化差異呈現的具體原因。《活著》與《許三觀賣血記》都是優秀的文學作品,兩部電影都是在原有的文本基礎上拍攝而來。文學和電影作為不同的藝術門類,對同樣一個故事進行表現時,無論如何都會呈現出異質的結果,“對影視的文學化想象,是從文學的經典維度對影視作品進行更深層次的意義闡釋,絕非將影視藝術文本與文本等同一體;它依然要遵循影視與文學二者的藝術邊界,必須建立在尊重影視語言特殊性的前提上。”[1]因此,對《活著》與《許三觀賣血記》文學與電影比較中,定然要結合文學文本與電影語言兩者。《活著》和《許三觀賣血記》的文學文本與改編而成的電影不是一一對應的關系,就其最終呈現的結果來說,兩部作品實際上都表現了巨大的差異性,當文本轉換到影視時,無疑經歷了一次重構的過程,除了視覺音效和鏡頭這些電影語言的進入,最重要的無疑是電影對原小說敘事的反叛。兩部電影的一部分主體是基于原來的小說基礎上,因此觀眾在觀看電影時能感知兩者之間的聯系,但同時,在電影里,故事被重新組織和修改,電影呈現了令人驚喜的不同。

余華的《活著》講述了福貴歷經中國的解放戰爭、大躍進等大時代,遭遇了人生的各種苦難和意外,身邊的親人相繼死亡,最后只剩下一頭老牛與他相依為命的故事,電影則主要是在故事情節上進行修改而成,總體來說在電影《活著》里,大多是對小說進行的修改而非刪除,在保留了原來大致脈絡的情況下增添了新的內容。首先是刪除性的改編。在小說《活著》中,余華采用了雙第一人稱的雙視角,起初的敘述者“我”是一個去鄉間收集民間歌謠的人[2],之后小說主體敘述者“我”的視角則轉移到了小說主人公福貴那里。在電影中,最為重要的是對敘述者的刪減,而在張藝謀的《活著》中,明顯區別于原小說中兩個“我”的雙線敘事視角,不僅刪除了民間采風的“我”的視角,還將福貴的第一人稱變成了第三人稱視角。其次是增加性的改編。第一種是人物設定的增加。在小說中,福貴只是一個紈绔的富家少爺,愛好賭博,后輸光家產以務農為生。在電影里,張藝謀給福貴增加了皮影愛好和特長,這一重要設定貫穿福貴各歷史階段,不僅是愛好也是謀生手段。小說中福貴作為解放軍的俘虜,被放回了家,在電影里則增加了福貴為解放軍辦事并獲得革命證明的設定。第二種是情節的增加。在小說中,描寫鳳霞的確是因為生孩子后大出血死去,“鳳霞生下了孩子后大出血,天黑前斷了氣。”[2],鳳霞的死亡是突然的沒有任何人為和社會因素的,而在電影中,給鳳霞之死增加了醫生教授的故事,教授因為太餓吃了太多福貴買的饅頭之后不省人事,而當日的醫生護士是學生能力不足,最后錯過了救治鳳霞。最后是改變性的改編,這類大致延續了書本里的設定,但是在具體之處進行了改變,這種改變不是簡單的語句潤色,而是指涉全局的有文化意味的改變。例如在小說里,家珍離家是被其父親用“披紅戴綠的花轎,十來個年輕人敲鑼打鼓擁在兩旁“[2]嫁女兒似地把家珍接走的,而在電影里,家珍則是自己主動離開福貴家回了娘家。對于龍二之死,在小說中,龍二死的時候,福貴親眼去看了龍二的行刑,龍二還說:“福貴,我是替你去死啊。”[2]在電影里,變成了福貴沒有去看現場的行刑,只是聽到了行刑的聲音而嚇得發抖,此外最重要的改變是對家珍等人物設定的改編。在小說里,圍繞福貴的人都一一死去,但在電影里則變成了家珍雖然體弱但是并未嚴重危及生命,苦根和王二喜也并未如小說里死去,而是一家人溫馨且樸素地活了下去。

余華的《許三觀賣血記》講述了許三觀在新中國成立之后經歷了大躍進、文化大革命等歷史大事件,以及他在大時代背景下多次賣血支撐家庭度過苦難,最后因為年老體弱再也不能賣血而無所適從的故事,而它的電影化改動相較于《活著》更加巨大。《許三觀賣血記》在韓國拍成電影后命名為《許三觀》,電影針對原著的改編,主要體現在刪減性改編和改變性改編上。首先,是改變性改編。在《許三觀》電影中,改變性改編主要是對小說原本符號和意象的改變,從而適應韓國的語境,可以說電影《許三觀》是在保留原本小說的骨架基礎上,將小說的肉盡數剔除換上了另一副血肉,除了部分的內核其他表象已然發生了改變。第一是整個故事的環境改變,小說的故事發生在中國的小鎮,而在電影里則改變成為了韓國的公州小鎮,時間設定在韓國戰后百廢待興的時候,跟隨著環境設置的變化,小說中最重要和最具儀式性行為的炒豬肝和喝黃酒變成了吃血腸和喝濁酒。第二是人物身份設定的改變。在原小說中,許三觀是絲廠工人,而到了電影里則變成了建筑工地上的工人,同樣的小說中許玉蘭是油條西施,而在電影里則變成了賣爆米花的,何小勇從小說中的機械廠工人變成了和軍方做貿易的商人。第三是情節的改變性改編。在小說中,許三觀去賣血的緣由是為了印證四叔所說的“在這個地方沒有賣過血的男人都娶不到女人。”[3]為了證明自己身強力壯才和阿方根龍去醫院賣血,又比如,當一樂患病時,許三觀到處籌錢,當面對何小勇妻子時,何小勇的妻子和女兒沒有猶豫地湊了十七元給許三觀,但是在電影里何小勇的妻子表現得非常之吝嗇,并沒有伸出援手。其次,是刪減性改編。電影版對于原版來說最大的不同不是改變性的改編,而是刪減內容的改編,甚至已經影響到整個故事思想的表達上。整體來看,電影《許三觀》對《許三觀賣血記》內容進行了大幅度的刪減,在小說中占重要比重的把許玉蘭作為妓女進行批判的情節以及一樂、二樂作為知識青年上山下鄉插隊的情節在電影里都被刪減了,最重要的是在故事長度上也進行了刪減,小說中最后許三觀年老懷念賣血想再度賣血卻被血頭拒絕的情節,在電影中直接被刪去,電影定格在一樂病被治好之后,一家人大團圓生活的場景中。最后,增加性的改編。在電影中,增加性的改編不是很多,作為電影情節并沒有對整個故事結構發生影響,只是在內容的容量上進行了一定量的擴充,如,在電影中,許三觀和兒子在便利店時,郵差給何小勇送信鬼使神差把信交給了一樂,引起了三觀的不悅;又如增加了為了搞清楚一樂血緣歸屬之謎而去驗血的情節。

可以看到,無論是《活著》還是《許三觀》都在保留原著故事特征的基礎上或增加或刪除或修改,對原本故事進行了改編,這些改編實質上已經對原來文本的敘述以及思想表達形成干擾甚至替換,在導演的敘述中重構了另外一個故事。

二、從中國到韓國:影視化的策略

對于張藝謀來說,電影《活著》和原小說的分歧在于呈現一個怎么樣的事實真實,張藝謀看重的是平常人所經歷的真實,而余華所看重的是哲學層面上普遍的真實,不僅如此,張藝謀對《活著》的改編是不僅為了適應中國的普通大眾所看的需求還涉及到歐美觀眾的欣賞,所以對余華原本的小說進行了極大的改造。

首先,電影對小說的改編是完全在中國語境下,因此對包含中國情境的那些內容與情節都原封不動的得到了保留,從解放戰爭到大躍進再到文革,這一切富有中國特色的歷史事件是國人所熟知的,所以并未和觀眾接受度相抵觸,因此《活著》電影對這些進行了充分的保留。其次,張藝謀對《活著》的改編是為了呈現一個普通人所熟知的歷史真實,而小說《活著》是為了呈現余華所理解的形而上的人生真實。就余華來說,他作為作家的目的是寫作,而他的寫作是趨向于內心的,正如他在《活著》的中文版自序里所說:“一位真正的作家永遠只為內心寫作,只有內心才會真實地告訴他,他地自私、他的高尚是多么突出。”[2]因此,在余華那里,寫作只為內心,也就是作家所思所想,他對福貴命運的書寫是他如同讀到美國民歌《老黑奴》時所感受到的苦難時內心所得到的感受,這時小說的一切都是為了在內心與現實的緊張感中尋找內心所認識到的真實,因為余華認為外部的真實可能不是真實的,充滿了丑惡和陰險,“作家要表達與之朝夕相處的現實,他常常會感到難以承受。”[2]甚至,余華對于現實的態度并不是友好的,隨著余華寫作的深入在內心與現實的緊張中,他認為作家寫作的使用不是發泄或者去揭露什么,而是展示一種對待萬事的超然理解,所以余華認為“描寫斤斤計較的人物時……作家本人也在斤斤計較。這樣的作家是在寫實在的作品,而不是現實的作品。”[2]所以在小說中,余華是通過福貴這坎坷的一生來表達“人是為活著本身而活著的,而不是為了活著之外的任何事物所活著。”[2]因此,在余華的筆下,《活著》的意義面向了“人”這么一個普遍的概念,和國別、民族等外在的任何事物無關,具有廣泛性和超越性,他在福貴背后所要追求的是人的真實,而不是中國人的現實。相反的,張藝謀對《活著》的改編則體現了他強烈的現實性,他追求對生活真實的刻畫和記錄——這個生活是中國人經歷過且非常熟悉,就像把記憶還原在大熒幕上,觀眾對電影的欣賞是對過去歷史的追求,能夠喚起塵封的記憶,通過這段歷史記憶的喚醒達到中國人對這段歷史的反省和反思。正如張藝謀所說:“我認為這是一種中國人所特有的生存境界……我們許許多多的人就是這么活過來的,其中有許多東西令我們感動。“[4]張藝謀著眼于許許多多人令人感動的事件,而這些事件存在于歷史中,所以張藝謀為追求歷史感,還原歷史的現實的真實,采取了和余華對人生真實不一樣的策略,因此,張藝謀在改編中就力圖展現中國原汁原味的故事。

改變雙線敘事為單線敘事拉近觀眾與影片的距離,增強影片的歷史感與見證感。在小說中,兩個“我”的第一人稱敘述不過是為了突出福貴說話時的“我”的真實性與地位,詩歌收集者的“我”僅僅是一個采風人、旁觀者,不對故事的主體橫加任何的干涉,沒有評判更沒有在敘事時的介入,福貴的“我”則將故事的娓娓道來。然而,在兩者的雙線敘事下,讀者的閱讀感是有變化的,當詩歌收集者的“我”出現時,讀者在一個情境里,當福貴的“我”再度出現時,讀者的身份急劇轉變,提醒讀者作為旁觀者和敘述者兩者的存在事實,就好像電影里的交叉蒙太奇,詩歌收集者的“我”就如同福貴大事件轉折處的畫外音,造成折斷,提醒著讀者形式上的事實——讀者正在閱讀福貴的故事,帶入情景的時候又會抽離出來,既在表達一個讀者認為的真實故事不至于沉湎于福貴的敘述,福貴歷史的苦難和當下田野間平靜的的風景形成對比,雙視角的轉換最終形成了讀者與福貴敘事內容的距離。在電影里,張藝謀將雙線改為了單線敘事,全片的視角跟隨著福貴移動,讓觀眾的視角一直聚焦在福貴身上,原有的倒敘結構也被改變成順序的結構,順從歷史發展的痕跡,由此影片將他的一生完整地觀看下來,脫離了雙線的形式而進入被還原的歷史現場之中,相較于小說中用詩歌收集者“我”來隱晦的提示福貴的每一次命運轉折,在電影里張藝謀采用了更加直觀的字幕提示,字幕明確的表明了歷史發生的時間和所處的歷史事件,解放戰爭、文革等一系列詞做了明確的標識,電影歷史感得到加強。

增加歷史細節,人物下沉至真實的史實中。對于小說而言,余華秉持著“斤斤計較的現實”不是真正的真實的概念,因此他的小說中用著現實主義的筆觸但事件的發生卻并不符合現實中人們能理解的邏輯。比如,在小說中所有的厄運頻繁密集地降臨在福貴地身上,福貴地命運被概念化,包括鳳霞、有慶的死亡前后巧合地在同一家醫院里,這些頻繁的重復以及巧合造成了故事的戲劇性太強,而不符合現實的真實。電影中要避免這些刻意的所有的災難與不幸都發生在同一個人的身上,要將福貴的故事體現歷史的真實性,不成為小說中獨特的例子,張藝謀的根本目的在于“符合大多數中國人的心路歷程。”[4]因此,為了克服太戲劇化的小說,將中國人的心路歷程展示出來,張藝謀選擇了增加歷史細節,讓人物沉浸在歷史的史實當中,比如去戲劇化,中國人經歷大躍進文革等歷史時,雖然遭受苦難,但還是活了下來,所以電影里將死亡停止在了鳳霞的死去,并沒有把二喜、苦根也戲劇性地死去,而是在從舊歷史中出來并向著新未來堅強地活著;又如將人物與歷史緊緊相連,去偶然化與宿命化。電影里,龍二被審判時,福貴聽著槍聲顫抖,是對當下歷史地驚悚,而不是“福貴我是替你去死”命運錯位的偶然性;有慶在小說中是意外地抽血死亡,但是在電影里是春生所害,這也去掉了偶然性把人物之死和大躍進的歷史相聯系起來;再如鳳霞之死,小說中僅僅是交待了鳳霞產后突然的大出血,但是在電影里,將鳳霞之死和文革中對老教授的迫害紅衛兵小將的荒唐聯系起來,增加了對歷史批判的深度;此外在歷史細節的呈現上更是,影片里對不同的歷史環境場景做了最大化的還原,比如鳳霞與二喜結婚時的合照口號等,展現了中國人那一代人獨特的歷史記憶。

在表達中國歷史時兼顧歐美對中國情景故事的想象。除了在表達中國人所經歷的那段苦難歷史時,張藝謀對《活著》改編策略實際上還體現了那時中國導演向歐美觀眾展現中國歷史也順勢滿足其對中國歷史的想象,正如學者所說“對于當代中國史……關心的是余華怎樣敘述當代史”[5]。據統計,余華作品的傳播區域主要集中在歐洲和亞洲,其中的規律是:經濟發達地區如歐洲和文化相近的亞洲國家如韓國日本。[6]這卻和張藝謀等第五代導演的向外輸出又是吻合的,這一代導演除了拍中國的故事還有著強烈的走出去愿望,對于張藝謀等來說是歐美的諸如三大電影節有著不小的吸引力,在拍攝《活著》之前,張藝謀的《紅高粱》《菊豆》等作品已經打開了歐美觀眾的視野,因此歐美觀眾對于中國故事有了更多期待。小說中余華對福貴命運塑造的超然性反而缺少了能滿足域外觀眾的想象,因而在電影里,張藝謀則加深了政治性的故事背景如“大躍進”、“文革”等內容,而在中國獨特的元素上則增加了皮影戲等傳統元素。

河正宇《許三觀》相較于原小說和《活著》相比,改編的目的和意圖更加簡單,他的改編策略更加偏向于韓國本土化,面向的是韓國本土觀眾的接受,在本土化的時候不可避免地就要去中國化,而另一方面滿足歐美觀眾的想象又不是河正宇導演想要的欲求,所以韓國的本土化任務為最重要的策略內容。

首先,電影屬性的韓國化。在《許三觀》里,所有的情境都在力求韓國化。對于一部作品,觀眾基于對自身生活經驗的積累對文藝作品有著接受的尺度和接受的期待,因此在如第一部分所分析,小說《許三觀賣血記》完全是地地道道的中國環境下的中國故事,而到了《許三觀》里已經轉變為韓國環境下的韓國故事。在電影里,除了原本小說人物的主要架構,對小說中的符號都進行了韓國化,如小說里的許三觀帶許玉蘭去消費時的小籠包子、餛飩、話梅、糖果就變成了韓國當時所有的香水等物品;小說中許三觀工作的絲廠等也換成了許三觀在建筑工地工作;小說中最重要的儀式性符號吃炒豬肝和喝黃酒也相應的換成了韓國所有的血腸和濁酒;甚至,為了加深韓國時代背景,還突出了半島戰爭的背景,如增加了美國軍隊軍人的身影,相應在標語口號上也突出韓國時代和韓國特色,加深韓國的本地化程度,符號韓國觀眾的觀影體驗。

其次,電影內核的韓國化。河正宇所導演的《許三觀》不僅是在視覺符號上進行韓國化,還在故事內核上也在韓劇化。余華的《活著》和《許三觀》賣血記早在1990年代就已經被譯介進入韓國,可是兩部作品在韓國接受程度卻不一樣,“時隔七年之后,《許三觀賣血記》的銷售排名仍在《活著》之前,說明韓國讀者對《許三觀賣血記》的接受程度和接受范圍要高出對《活著》的接受。”[7]但是有學者研究指出《許三觀賣血記》中被韓國讀者所接納的是生活不屈、百折不撓的精神英雄形象對他們進行支持,因為1997年韓國遭遇了經融危機,人民的生活難以為繼。[7]這在文本的接受上已經使缺乏中國歷史實干的韓國人偏離了小說中原本的深刻之處,即使到了河正宇2007年改編的時候對《許三觀賣血記》形成的價值選擇已經形成,當然會不同于余華當時對社會的記錄與反映,而是對故事內核進行轉化符合韓國的精神倫理價值。《許三觀賣血記》與《活著》兩者的差別最多就在于所涉及的中國政治事件上,借由書籍上的經驗,電影化的時候就勢必會將中國的故事內核進行改編以適合韓國觀眾的接受,因此在河正宇將《許三觀賣血記》改成了《許三觀》,賣血記這一儀式行為重要性被削弱,正如在影片中吃血腸和濁酒的儀式性被徹底取消一樣,著重點不是賣血為生,而是許三觀這個人物——父親以及丈夫形象,這也和觀眾對于小說的接受——期待英雄人物形象相契合;在影片中,河正宇避免了一切可以用于政治解讀的背景,包括八九十年代韓國本土可用于來替換中國政治語境的事件,在情節中塑造了何小勇夫妻表里不一的形象,形成韓劇套路而對原小說中沒有任何壞人大家都是奔著生存而去的理想進行了反叛,將社會議題轉移為突出圍繞許三觀家庭倫理,突出許三觀這個符合韓國理想氣質的父親、丈夫形象以及許三觀、許玉蘭和三個孩子典型的韓國家庭形象,最后在觀感上《許三觀》是個合格的韓國影視作品,而在整體上卻深深的體現了中國小說《許三觀賣血記》在韓國影視化的水土不服,至少對原著的人文精神價值的繼承呈現出更深的曲解和遺失。

因此《活著》因為講故事給中國人和感情興趣的外國人,所以它的影視化越發的貼近歷史事件,試圖展示一個活生生的歷史真實,在保留小說的基本脈絡不僅體現了同樣的深邃同時也表現了電影改編本身深厚的文學藝術的價值,而《許三觀》經歷的是中國故事到韓國土地的契合,因此它大幅轉化方向,從文本的符號到文本的情感力圖韓國本土化,同時又沒有將小說中原本深邃的文學藝術價值成分在韓國土壤中找到合適的對應物而離原著高超的人文價值越來越遠,形成對中國小說曲解式的韓國改編。

三、結論

余華的小說《活著》和《許三觀賣血記》本質上都在講述關于人活下去的故事,他要撕開生活的迷霧洞穿人生的真實,導演張藝謀和河正宇根據原小說改編的《活著》和《許三觀》卻在很大程度上重構了余華的敘述中心和中心思想。張藝謀在《活著》中試圖還原一個歷史和現實的真實,將人置于中國各個歷史大事件的背景墻下,人物不僅僅是宿命的活著,同時也承擔了展示社會的使命,這種改編一方面是為了喚起觀眾熟悉的記憶同時也滿足了中國情景之外的觀眾的好奇與期待;河正宇則致力于把《許三觀賣血記》韓國化,因此原本的敘述內核被打亂,承擔意義的歷史背景和符號徹底被改寫,而變成了故事的表面,以表現理想氣質的韓國父親形象適應韓國觀眾精神的需求。可見基于不同國家,對小說的文本接受和影視改編呈現了有別于原著的多樣訴求,在國家情境下的不同改編最終導致在藝術呈現上深刻性與影響力的不同。

注釋:

[1]趙玉.媒介場中基于欲望主體的文學存在方式動態研究[M].中國社會科學出版社,2017

[2]余華.活著[M].作家出版社,2010:2、162、31、66、2、3、4

[3]余華.許三觀賣血記[M].上海文藝出版社,2004:5

[4]王斌.活著·張藝謀[M].人民文學出版社,2011:22、18

[5]王桂平.余華小說的域外傳播與中國形象的建構[J].揚子江評論,2018.No.71(04):108-111

[6]劉江凱.當代文學詫異“風景”的美學統一:余華的海外接受[J].當代作家評論,2014(06):134-145

[7]張雨晨.余華作品在韓國的譯介與傳播[D].2018

作者簡介:

牟同生(1996--)男,漢族,重慶市萬州區人,武漢大學文學院在讀碩士研究生,研究方向:中國現當代文學。