對中國流行音樂的多維度宏觀考察

【摘要】 基于傳播學、聲學、社會學的視角對中國流行音樂進行宏觀考察,進而得出相應的結論:第一,基于傳播學視角下的中國流行音樂——傳播媒介越來越多樣,助力流行音樂演唱的發展;流行音樂與科技的結合越來越緊密;流行音樂的大眾性突出,但受眾分流嚴重且逐漸年輕化等。第二,基于聲學視角下的中國流行音樂——流行歌手的歌手共振峰相對不明顯;歌手共振峰與聲音的尖亮沒有直接的關系等。第三,基于社會學視角下的中國流行音樂——商品性越來越強,藝術性忽隱忽現圍繞商品性波動;在社會文化環境、社會思潮與社會心理等因素影響下,中國流行音樂演唱風格呈疊加性發展趨勢等。

【關鍵詞】 中國流行音樂;演唱風格;傳播學;聲學;社會學

[中圖分類號]J61 [文獻標識碼]A

在對中國流行音樂的研究中,學者從微觀的角度涉及較多,如針對流行音樂演唱的某個技巧、某位流行歌手的演唱方式與形態、某個階段的流行音樂事件等,而從宏觀的角度對中國流行音樂進行考量的研究相對較少。筆者現從傳播學、聲學、社會學三個較為重要且時常被學界忽視的視角(尤其是聲學與傳播學的視角),來對中國流行音樂進行整體性的關照,考察其中幾個較為重要但被大家忽視的事項。

一、基于傳播學視角下的中國流行音樂

(一)傳播媒介越來越多樣,助力流行音樂演唱的發展

傳播媒介的發展與變遷對流行音樂演唱風格有很大影響,其擴大了受眾的覆蓋面。傳播媒介自古至今經歷了自然傳播和技術傳播的時代,具體來講,經歷了個體自然傳播、樂譜、唱片、無線電廣播、電視、互聯網等變遷,形式越來越多樣,傳播效應越來越大,而且這些媒介屬于疊加式存在。改革開放初期,鄧麗君“甜美、委婉、柔情”的演唱風格就是通過磁帶(唱片)媒介傳播開來的。如果沒有錄音機在大陸的出現以及磁帶的普及,她的演唱不會迅速廣泛傳播。同樣,電視節目也對演唱有很大影響,通過電視劇《渴望》的播出,大家認識了毛阿敏;電視劇《雪城》的熱播,成就了歌手劉歡,其帶有濃重鼻音的演唱風格也讓大家熟知。另外,網絡的發展直接導致了“網絡歌手”的出現,雪村的音樂評書、龐龍親民性的演唱等都與傳播媒介的發展有著重要的關系。

(二)流行音樂與科技的結合越來越緊密

藝術與科技的發展是密不可分的。其中,流行音樂與科技的發展最為緊密,因為它是社會工業化之后的產物。流行音樂演唱是一門“帶電”的藝術,它不像美聲唱法、民族唱法那樣可以不依附任何的擴音和放音設備。試想一下,如果沒有電的發明、錄音技術、麥克風、電吉他、電貝司等電子化設備與技術,流行音樂演唱這種形式是不可能產生的。那么,以歌手張薔為代表的“電子嗓”演唱風格是科技發展最為直接的結果。“電子嗓”是通過計算機軟件對歌手的演唱進行電子化處理后的演唱。這種演唱與其說是歌手唱出來的,不如說是計算機做出來的,如果沒有計算機技術的發展,不可能有這種演唱風格的出現。另外,錄音技術的出現、拾音技術的提高,才使歌手演唱中的各種技巧,如氣聲、沙啞聲、顫音等有可能惟妙惟肖地展現在聽眾的耳畔。這些技巧是歌手演唱風格中最為重要的特點與標志,如果沒有科技的支撐,其演唱風格是很難形成的。

(三)流行音樂的大眾性突出,但受眾分流嚴重且逐漸年輕化

由于演唱風格的細化,導致受眾的分流。在中國流行音樂早期階段,由于演唱風格有限,主要集中在民間小調、爵士風格方面,這時的受眾相對集中。隨著風格的不斷衍生,尤其是到了當代,各種風格開始細化,如僅搖滾樂就有流行搖滾、朋克、重金屬、民族搖滾、融合搖滾等風格,這樣致使每種細化出來的風格都有各自的不同受眾。另外,早期的音樂受眾以一些貴族、有權勢的人為主。因為往往只有這些人才有能力去娛樂場所消費,買得起留聲機和唱片。而這些人群又以中年人為主,他們擁有大量的社會財富。伴隨著傳播媒介的發展,欣賞流行音樂,越來越便捷和低廉,再加上青年人追求時尚、求新求變的審美心理,與流行音樂的本質相契合,因此,受眾逐漸年輕化。

(四)流行音樂受眾人群的性別變化

中國早期男性為主的娛樂化訴求,致使流行音樂演唱的受眾人群主要為男性。隨著社會的發展,女性地位的不斷提高,男女已經平等地享有各項權益。在當代中國,流行音樂的受眾已經沒有性別的差異,甚至其受眾人群中女性似乎還偏多一些。因為,女性比男性更容易進行偶像崇拜,這是由其自身的心理特點決定的。大家審視一下周圍的歌星“粉絲”人群就會發現,女性歌迷的數量遠遠大于男性,也就是說女性更愛“追星”。從普遍意義上來講,這與女性相對于男性更趨于感性有很大的關系。

二、基于聲學視角下的中國流行音樂

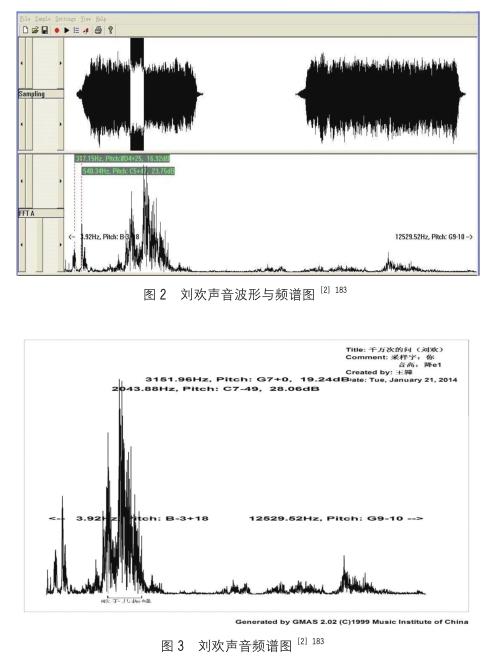

流行音樂演唱強調個性,風格也非常多樣。為了對流行歌手的演唱進行更加科學且客觀地分析,筆者利用中國音樂學院音樂科技系韓寶強教授開發的聲學測試軟件——“通用音樂分析系統(GMAS 2.0B)”,選取了在中國各個時期演唱風格具有典型性的58位流行歌手,對他們演唱中的代表性聲音片段進行了聲學頻譜測試,導出聲音頻譜圖與測試數據表,如中國首位流行歌手黎明暉的聲音頻譜圖(圖1)與測試數據表(表1)。此創新舉措目的是使歌手抽象的聲音轉換為直觀可視的圖像,有助于我們從客觀的角度來觀察、分析、評價歌手的聲音形態與演唱風格、方式。

在對這些流行歌手的聲音進行測試后,經過大量的對比分析,筆者發現歌手演唱時的音色與歌手共振峰有著密切的關系,整體情況如下:

第一,流行歌手的歌手共振峰相對不明顯。這從黎明暉、鄧麗君、王菲、李谷一、楊鈺瑩、李瓊、朱哲琴、楊魏玲花等歌手的頻譜中(由于篇幅有限,除黎明暉外其他歌手未列出)可以看出。究其原因,最重要的一點是流行歌手演唱時腔體打開有限,不追求共鳴,主要依靠麥克風、音響設備來擴聲,這也是由流行音樂演唱的審美特點來決定的。共鳴的大小對歌手共振峰的形成有很大的關系。另外,直白、干澀、無顫音、氣聲、混聲、輕聲、虛聲、空靈、發散不集中、音量小的聲音往往歌手共振峰不明顯。

第二,歌手共振峰較為突出的:1.腔體打開較大,如劉歡(圖2、圖3);2.偏美聲唱法,如李香蘭、白光;3.顫音較重,如劉德華、黃家駒;4.共鳴強、高泛音,如劉歡、孫楠;5.帶有濃重鼻音,如劉歡、吳鶯音;6.帶有濃重哭腔,如尤雅、遲志強;7.帶有戲曲唱腔,如姚蘇蓉、李玲玉;8.聲音厚重、低沉,如白光、黎明、丁薇;9.短時間內聲音有力且集中(說唱風格),如周杰倫、解曉東。

第三,特別高亢或低沉的聲音往往泛音較多,并呈現為多個部分(區域)分布。例如:聲音低沉、渾厚的歌手姚莉、蘇小明、吳鶯音泛音呈現為兩個部分分布,費翔、張國榮、陳奕迅呈現為三個部分,聲音高亢、明亮的歌手孫楠呈現為兩個部分。

第四,歌手共振峰與聲音的尖亮沒有直接的關系。例如:從嚴華與許冠杰的頻譜對比中就可發現。

第五,峰的寬度與選取的模塊范圍大小有關系,選取的模塊范圍越大泛音狀況越復雜,數量越多,峰越寬,反之亦然;但是峰的高度是相同的。

第六,男聲的實際音高(頻譜顯示)比正常記譜低八度,如劉文正、王夢麟、張國榮等的聲音采樣標本。

第七,字的聲韻對頻譜有很大影響。例如:遲志強演唱歌曲《愁啊愁》中的采樣字“愁”,要是不根據旋律的走向,正常發“二聲”,與實際演唱時的頻譜有很大差異。因為發“一聲”音高平直,聲音相對穩定;“二聲”音高上滑;“三聲”最復雜,先向下滑再向上滑;“四聲”音高下滑。即便是相同字、相同音高,如果是不同的韻律,頻譜也會出現很大變化,甚至有些是質的變化。

第八,搖滾歌手的聲音泛音較多,但排列不規則。這說明此聲音屬于復合音,有噪音成分。另外,有些搖滾歌手的歌手共振峰后移,如丁武、羅大佑等的聲音采樣標本。

第九,“西北風”與搖滾演唱的頻譜特征有相似性,例如:歌手共振峰后移現象,“西北風”代表歌手范琳琳也有此現象的發生。這一點從聽覺效果上也不難發現,搖滾和“西北風”演唱的聲音都比較沙啞、有沖擊力。

第十,演唱時力度較大的,往往會出現歌手共振峰后移,如孫楠、韓紅、蘇芮等的聲音采樣標本。

第十一,爵士與布魯斯演唱風格,聲音大多比較低沉,歌手共振峰比較突出,如爵士歌手丁薇、布魯斯歌手姚莉等的聲音采樣標本。

三、基于社會學視角下的中國流行音樂

(一)商品性越來越強,藝術性忽隱忽現圍繞商品性波動

流行音樂是大眾文化,其娛樂性、商品性突出。尤其在當代的大陸地區,隨著改革開放、社會主義市場經濟體制的建立,其商品性日益突出,但也出現了諸多問題。正是在金錢利益的驅使下,很多歌曲的創作呈庸俗化,演唱呈媚俗化趨勢發展,有些作品的藝術性幾乎喪失殆盡。往往在這些作品及演唱遭到批評后,又開始出現一系列藝術性較強的音樂作品及演唱;慢慢地又在利益驅使下,為了追求視聽感官刺激,俘獲更多的受眾,又開始出現大量偏重商品性、娛樂性,忽視藝術性的作品——呈一個循環鏈條式的發展。但這其中也不乏很多商品性和藝術性雙贏的作品及歌手,例如:鄧麗君的演唱既有很強的藝術性一面——其至今在華語歌壇都是一面旗幟,唱功與舞臺表演都無懈可擊——又產生了巨大的商業效應,發行唱片多達百余張,舉辦演唱會近百場。總的來講,流行音樂的商品性越來越強,藝術性圍繞商品性上下波動。

(二)社會文化環境孕育多種流行音樂演唱風格的誕生,中國流行音樂演唱風格呈疊加性趨勢發展

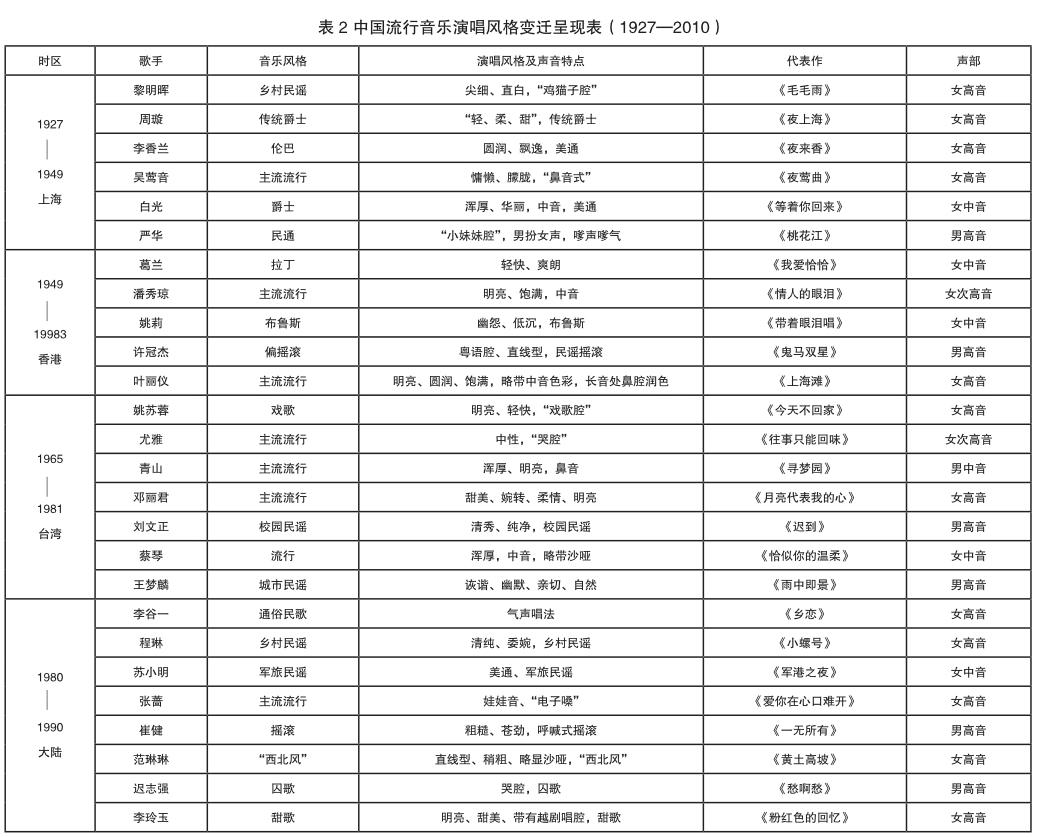

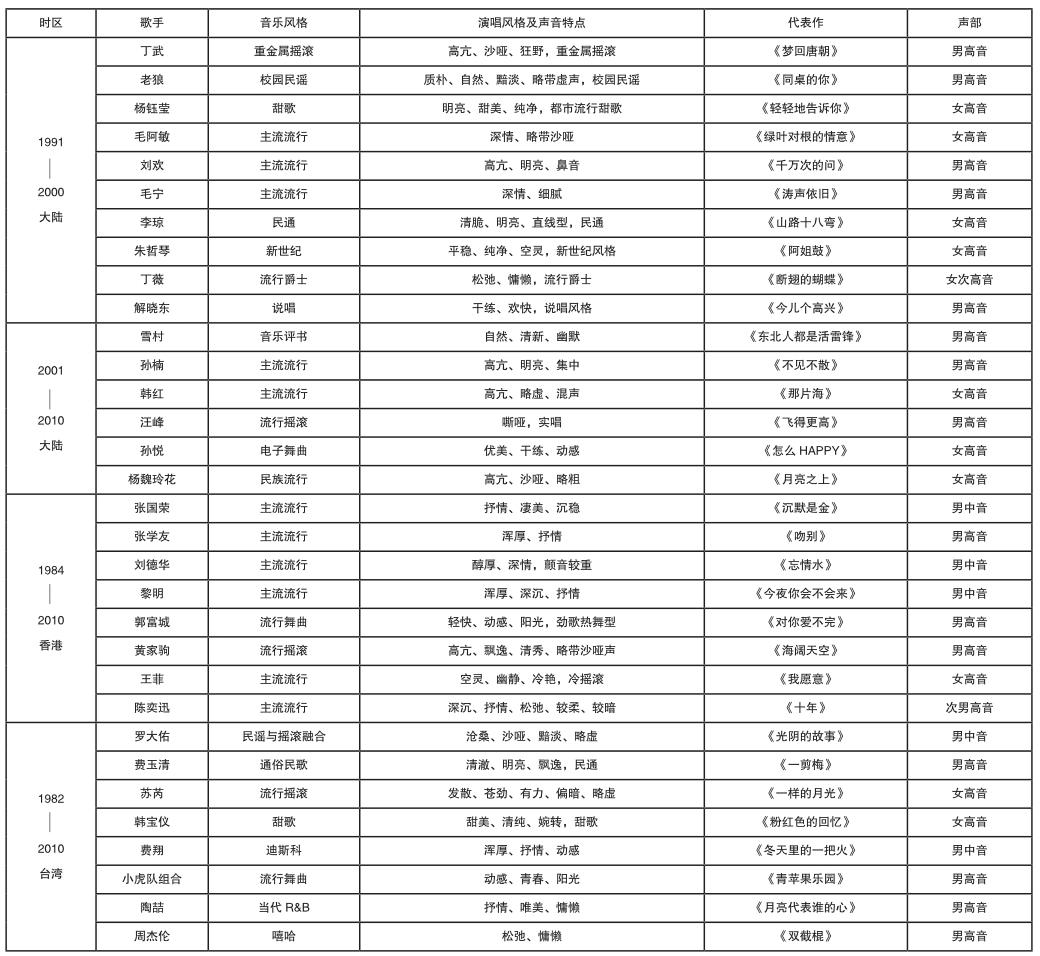

中國社會的發展孕育了多種流行音樂演唱風格的誕生。各種演唱風格的出現均有當時的社會文化環境、社會思潮、人們的社會文化心理相契合。自1927年中國流行音樂誕生直至當下,中國流行音樂演唱風格的發展屬于疊加性的,而非替代性的,風格越來越多樣且細化。為了明晰闡述,筆者以表格的形式對整個中國流行音樂演唱風格按照時間、地區等信息來進行體現(表2)。

誠然,對于中國流行音樂的宏觀考察,不僅僅局限于以上三個視角。基于其他文化學學科視角,如史學、美學、教育學、人類學、語言學、地理學等對中國流行音樂進行整體性的關照,一定會產生諸多學術性、理論性的研究成果。這對于中國流行音樂學理性發展、相關問題的深入性探索更具意義和價值。

參考文獻:

[1]王韡.中國首位流行歌手黎明暉演唱風格的音樂學分析[J].文化藝術研究,2017,(02).

[2]王韡.中國流行音樂演唱風格研究(1980—2010)[M].北京:中國文聯出版社,2016.

◆ 基金項目:中國博士后科學基金資助項目“中韓流行音樂教育體系的比較研究”(Funded by China Postdoctoral Science Foundation,資助編號:2020M670688);2020年河北省博士后科研擇優資助項目“中韓流行音樂教育體系的比較研究”(項目編號:B2020002046);中國傳媒大學中央高校基本科研業務費專項資金資助項目(2020年中國傳媒大學青年教師托舉項目)“流行音樂學的設置與建構研究”(項目編號: CUC200B018);2019年中國傳媒大學亞洲傳媒研究中心科研資助項目“韓國傳媒音樂教育體系研究——以流行音樂教育體系為例”(項目編號:AMRC2019-12);2020年中國傳媒大學教育教學改革慕課課程建設項目“流行音樂演唱”(項目編號:JG20001);2020年中國傳媒大學研究生論文寫作訓練項目“音樂學學術論文寫作”(項目編號:JG20112); 2018年中國傳媒大學“雙一流”學科建設新時代青年拔尖科研人才支持項目“中韓流行音樂教育體系的比較研究”(項目編號:CUC18QB38);北京中外文化交流研究基地項目“北京對外文化交流的路徑與策略研究”(項目編號:BFSUSKJD-15002);韓國高等教育財團(KFAS)2018—2019年國際學術交流資助項目“中韓流行音樂教育體系的比較研究”(項目編號:ISEF2018—2019);2019年中國傳媒大學通識教育核心課程建設項目“中國傳統音樂文化的歷史與審美”(項目編號:JG20190109)。

作者簡介:王韡,音樂學博士,音樂學與教育學雙博士后,中國傳媒大學音樂與錄音藝術學院副教授、碩士生導師、博士生導師組成員,精英集團有限公司與河北大學聯合招收在站博士后,河北傳媒學院特聘教授,研究方向為流行音樂。

[責任編輯:萬書榮]