詩意與現實交織:電影《燃燒》敘事策略解讀

【摘要】 《燃燒》在敘事上糅合了現代主義文學多層次、開放性的敘事結構,呈現出曖昧和多義的敘事特征。影片開放性敘事的建構過程,即大量隱喻被敘述、解讀、最終生成的過程。不同敘述視角的交錯轉換,使影片的敘述在受敘者認知層面上產生強烈的“不可靠性”。同時,電影中的大量“去情節化”的描寫充分展現了導演的詩意美學和現實關照。

【關鍵詞】 《燃燒》 ;李滄東 ;敘事策略

[中圖分類號]J90 [文獻標識碼]A

小說家出身的韓國導演李滄東被稱為“電影詩人”,他善于將文學的表意方法與電影語言相融合,通過情感累積與意象層疊營造詩意效果,對社會現實亦不乏深刻觀照。《燃燒》是李滄東繼2010年的《詩》后暌違影壇八年的第六部作品,改編自村上春樹的短篇小說《燒倉房》,同時還參照了威廉·福克納短篇小說《燒馬棚》。相較于前五部作品對遵循時間和因果邏輯的寫實敘事風格的偏重,《燃燒》在繼承原作《燒倉房》寫意敘事的同時,糅合了現代主義文學多層次、開放性的敘事結構,影片兼具詩意性與現實感,并呈現出曖昧和多義的敘事特征。正如戛納電影節常任主席蒂埃里·弗瑞默(Thierry Fremaux)所評價的:“他用單純的場面調度完成了深邃的美學表達,同時引導觀眾知性思考,充滿詩意和神秘。” [ 1 ]

本文將基于熱拉爾·熱奈特(Gérard Genette)、安德烈·戈德羅(André Gaudreault)、弗朗索瓦·若斯特(FranecoisJost)和弗朗西斯·瓦努瓦(Francis Vanoye)等人的電影敘述學理論,分析《燃燒》詩意與現實交織的敘事特征如何通過隱喻的敘述與解讀、敘述視角的交錯轉換和視聽語言的“去情節化”描寫等敘事策略得以形成。

一、隱喻的敘述、解讀與生成

戈德羅和若斯特認為,有聲電影敘事至少具有詞語與畫面的雙重交錯性,這兩種敘述模式的交錯運作,對于理解全部情節具有決定性的作用。[ 2 ] 3 3其中,人物的有聲對話作為最直觀的表意方式,在電影中常用于減少視覺陳述的模糊性,輔助畫面表意和暗示鏡頭與鏡頭切換所遵循的邏輯。電影中的人物對白或書面化、或口語化,不同的對白發揮著諸如講述、說服、逗樂、使人信服等功能,并營造出直接的、寫實的、戲劇性的或間離的效果。[3]60

《燃燒》敘事的詩意性和神秘性直觀地源自于人物對白的書面化和“去自然主義”風格。影片中的對白多以口頭敘述為主,這種講述帶有明顯的非寫實性特征。敘述主體在對話中掌握話語的主動權,其講述的意圖并非“交際”,而重在自我抒發,并不企圖讓對話的另一方做出推動下一步行動的回應,這種非寫實的對白風格,營造了陌生化的間離效果。與此同時,人物所講述的內容在電影故事整體中生成了新的故事層。

熱奈特認為:“敘事講述的任何事件都處于下一個故事層,下面緊接著產生該敘事的敘述行為所處的故事層。” [ 4 ] 1 5 8由此他將敘事劃分為故事外層、第一敘事和第二敘事。第一敘事的敘述主體為故事外主體,第二敘事即元故事,敘述主體為故事內主體。熱奈特的敘述分層更適用于單一媒介的小說敘事,在電影中,敘述由多種表現材料糅合而成,顯然更為復雜。在電影中,“大影像師”(1)作為主敘述的敘述主體,通過對畫面、話語、文字、音響、配樂等表現材料進行有特定邏輯的組織完成故事的敘述,觀眾則作為整個電影故事的受敘者。而電影中人物的口頭講述則為次敘述,受敘者為與其對話的另一人物,他們所講述的內容即為熱奈特所稱之為的“元故事”。

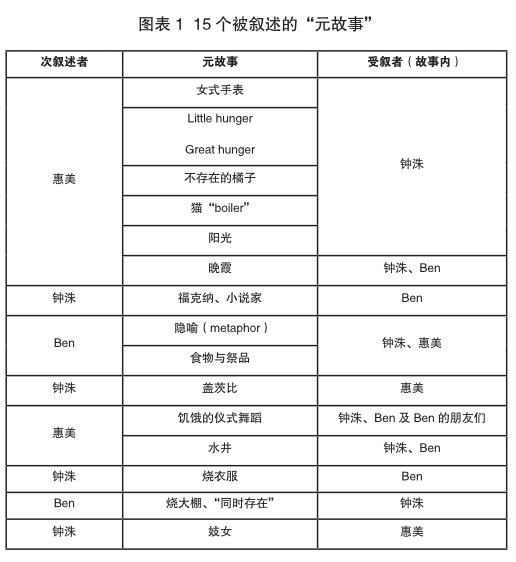

在以寫實主義為主的影片中,次敘述通常用以交代人物具體前史、對故事情節進行補充敘述等等,但在《燃燒》中,次敘述的內容似是而非,帶有一定的神秘性,它與主敘述間始終保持著距離。《燃燒》中的大量隱喻首先在主角鐘洙、Ben和惠美三人對話的次敘述中如同“謎題”一般被拋出,作為影片整體的“元故事”開始運作。縱觀全片,我們約可按照次敘述者、故事內受敘者及時間順序,整理出以下15個被敘述的“元故事”(圖表1)。

《燃燒》曖昧和多義敘事的建構過程,即影片中大量隱喻被敘述、解讀、最終生成的過程,而這一過程往往發生于影片主次敘述層的共同作用中。安插于人物對白的、被次敘述者直接說出的元故事,不僅被故事中的受敘者(即參與對話的其他人物)所接收,也被作為故事外層受敘者的觀眾所接收。而由于對白敘述在電影敘述中的直觀性,以及這種非寫實對白風格所產生的陌生化效果,使得被說出的元故事足以引起故事內受敘者和觀眾的注意,故事內人物和觀眾對元故事的解讀也就由此開始產生。

下面,筆者試以貫穿影片后半段的重要隱喻“燒大棚”做進一步分析。

作為元故事的“燒大棚”首先出現在Ben與鐘洙的對話中,Ben向鐘洙敘述自己燒大棚的興趣和過程。而作為受敘者,鐘洙對Ben的“燒大棚”故事提出了疑問,并且得知Ben在兩個月前燒過一次大棚,正在為籌劃下一次燒大棚前來勘察地形。于是鐘洙認為,Ben要燒的下一個大棚就在附近。后來鐘洙問Ben大棚燒了沒有,Ben回答已經燒了。Ben的話讓鐘洙無法確認真實性,“燒大棚”究竟是確有其事還是另有所指?

影片在主敘述中通過影像向我們展示了鐘洙對“燒大棚”的“解謎”行動:為確認“燒大棚”是否真實存在,鐘洙搜尋了自家附近所有大棚,沒有發現被燒的痕跡,他開始暗中跟蹤Ben;此后,惠美神秘失蹤,未與任何人聯系,家中打掃整潔,行李箱未帶走,從未出現的貓“boiler”依然沒有出現;惠美在賣場的同事手上戴著與惠美一模一樣的手表;Ben的身邊隨即出現了新的女孩,與惠美同樣平民出身、打工為生;在Ben家中還出現了一只貓,鐘洙喚之“boiler”,似乎得到了貓的回應;Ben家中原本裝有許多女人首飾的抽屜里,出現了一塊手表,與惠美所戴的手表樣式完全相同。

貓、打工女孩、手表,種種此前在次敘述中被提及的與惠美密切相關的事物,通過影像和對話再度出現。種種跡象使鐘洙愈發肯定,“燒大棚”是Ben所拋出的隱喻,且只有自己才能察覺到它作為隱喻的深層含義。這也正暗合了Ben此前對惠美所說的:“祭品也不過是種隱喻(metaphor)罷了,是什么隱喻?你問鐘洙去吧。”

影片并未直接通過鐘洙本人的口頭敘述表明他對于“燒大棚”真正含義的理解,而是在最后用幾個長鏡頭調度展現了以下場面:窗內的鐘洙在惠美家中使用電腦寫作;Ben從衛生間里拿出化妝盒,在客廳為女孩描唇;Ben與鐘洙見面,鐘洙拿刀將Ben殺死,并將Ben的尸體、保時捷車和他的衣服焚燒殆盡。

“燒掉無用的大棚”是否暗指“殺死無用的人”?惠美是否是Ben口中的“祭品”和無用的“大棚”?Ben又是否將惠美殺害?這些解讀在影片中并未通過任何的口頭敘述(如答案由鐘洙親口說出)或場面的直接展現(如直接展現Ben殺死惠美的畫面)得到實質性的確認。謎題的解讀事實上是由作為影片全部敘述的受敘者——觀眾給出。瑣碎的線索所生成的不同隱喻在指向上相互矛盾,總是在使謎題在是與不是之間來回搖擺,影片并未給出解答,而是在為觀眾提供無數種解讀的可能性。

正如導演李滄東在接受采訪時所說:“我不是要觀眾接受某種結論和意圖,我只是將它拋出來,希望觀眾可以自然地接收。”[ 5 ]“如果說隱喻是意義又是觀念的話,電影的破舊塑料棚超越了意義與觀念只是那個形象(影像)本身而已。……這種超越意義與觀念,無法說明的特性非常電影(符合電影的特質)。不止是塑料棚,像這樣超越意義與觀念的形象散落在電影的各個角落。電影與文字不同的是通過影像來表達,而影像不就是光線在熒幕上制造出的假象嗎?觀眾面對著什么都沒有的那個地方用著各自的方式去接受。各自賦予其意義與觀念。”[6]

隱喻的生成和運作并非孤立,而是緊密聯系、相伴相生的。在對一個元故事展開解讀時,往往會牽涉其他元故事,或是畫面中曾經出現過的一切人物和場景,甚至是觀眾自身的觀念與經驗,由此共同構成隱喻的聚合與組合。而由于被人物敘述出的元故事本身所指不明,再加上影像敘事在表意上的曖昧不清,不同的聚合和組合方式常會產生不同的解讀。解讀的過程,既是觀眾對元故事乃至影片故事整體試圖進行還原式二次敘述的過程,也是隱喻生成的過程。(2)

二、敘述視角的交錯轉換

影片中不同敘述視角的交錯轉換,是使《燃燒》的敘述在受敘者認知層面上產生強烈“不可靠性”的深層原因。(3)下文試結合《燃燒》中人物敘述的視角轉換和主敘述的視角轉換兩個層面做詳細探討。

茲維坦·托多羅夫曾言:“構成故事環境的各種事實從來不是‘以它們自身出現,而總是根據某種眼光、某個觀察點呈現在我們面前。”[7]64敘述視角把敘述者對故事的感知經驗局限于某一個局部主體意識,從而將整個敘述置于這個局部主體意識的能力范圍之內,因此,敘述視角是敘述的支點,從兩個不同的視角觀察同一個事實,就有可能敘述出兩種不同的“事實”。

熱奈特在《敘述話語》中從敘述者如何觀察人物的角度出發,提出“聚焦”(focalization)概念,即根據不同的敘述視角劃分出三種“聚焦”:零聚焦敘述、內聚焦敘述和外聚焦敘述。[4]129其中,內聚焦敘述,即借助某一人物的意識感知,從某一人物的視角出發,敘述其體驗的世界。而外聚焦敘述,即敘述者以一種“非人格化”的冷漠態度敘述其“所見所聞”,僅限于描寫可見的行為而不加以解釋,不介入到任何人物的內心活動中。

因此,在電影中各個人物的口頭敘述、書面敘述和主觀鏡頭的呈現,即是一種基于個人主觀視角的內聚焦敘述。當敘事完全由某個單一人物的視角出發時,敘述的可靠性常為人物的價值觀念和感知方式所左右。《燃燒》中多處運用了內聚焦敘述的切換,以增強敘述者和敘述內容的不可靠性。如惠美所敘述的小時候掉入水井中的故事,就有惠美、鐘洙、惠美母親、鐘洙母親、邑長大爺五個不同的敘述版本。在惠美的敘述中,水井是存在的,卻只有鐘洙發現了自己;在鐘洙的敘述中,自己已經忘記了兒時曾將惠美從井中救出的事,并不確定水井是否存在,因此他將惠美所敘述內容進行了重述,卻飽含深情;而在惠美母親的敘述中,水井根本不存在,也并沒有發生過惠美掉入井中的事,惠美很會編故事,到了幾可亂真的地步;在鐘洙母親的敘述中,家附近確實有一口水井;而邑長給出的回答是,不記得這里有過井。針對“水井”事件,五個不同的視角給出了五種不同的敘述版本,這非但沒有使其得到更加客觀立體的還原,反而更加復雜難辨。

《燃燒》中的主敘述,即影片故事主體所采用的敘述視角,則以外聚焦敘述為主。影片大量使用手持跟鏡頭拍攝,攝影機以一種近似于“跟隨的旁觀者”的方式介入故事,僅限于描寫和展示可見的行為而不加任何解釋。如《燃燒》影片開頭即為一段跟隨拍攝的長鏡頭,攝影機取鐘洙身后一點作為觀察視點,在鐘洙的背后跟隨其行動進行敘述。

外聚焦敘述的“旁觀者”視點使《燃燒》的鏡頭語言敘述常給人一種中立克制、冷靜疏離的感受。事實上,在影片的敘事中存在大量外聚焦視角所無法觸及的“空白”,即情節在某一或某幾個鏈條上存在敘述的缺失,觀眾僅能跟隨鐘洙的行動獲取他所處時空所產生的表層信息,無法掌握同一時間、不同空間或是同一空間、不同時間中的其他信息,與此同時,觀眾無法通過鏡頭透視鐘洙的內心活動,當然也無法掌握他人的所思所想。而正是這些敘述的留白,為觀眾營造出了廣闊的二次敘述空間。

作為主人公的鐘洙在主敘述中幾乎始終“在場”,但有一處例外在影片最后:鐘洙在惠美家中用電腦進行寫作,緊接著,畫面切換至Ben家中,Ben拿出衛生間里的化妝盒,走到客廳,為一個女孩描唇。在兩個場景的連接中,影片巧妙地完成了敘述視角的交錯切換。

第一個場景中,鏡頭先是選取鐘洙背后一處作為視點并緩緩拉近距離,后切換為正面近景呈現鐘洙寫作場景,并用一個移動的長鏡頭將景別由近景緩慢拉至遠景,此時攝影機的視點也從窗內移動至窗外遠處的空中,最終以一種遠景俯拍的方式,在畫面中呈現出以下情形:在城市一角的一棟矮舊房子里,透過窗戶可以看到鐘洙正在惠美家中使用電腦寫作。

攝影機向觀眾呈現了鐘洙的寫作行為,卻并未透露出他的寫作內容。這段影像所留出的敘述空白,成了向觀眾拋出的又一個謎題,并結合影片反復提及鐘洙的作家身份,暗示了另一種可能性:影片所敘述的全部或某一部分情節,或許正是作家鐘洙所創作的小說中的情節。于是第二個場景即鐘洙在全片中唯一一處“缺席”的場景,成了影片給予觀眾的一處暗示:鐘洙并未親眼見到Ben為女孩畫眉。這是全知視角下同一時間不同空間所“真實”發生的事件,抑或僅僅是鐘洙的主觀虛構?這種虛構從何處開始,又到何處為止?

這一巧妙的設計使得影片的主敘述與鐘洙的敘述交織混雜,敘述的不可靠性由此生成。觀眾無法確定影片中任一鏡頭所呈現的畫面是“真實發生”的客觀事件,還是鐘洙在小說中對事件的主觀還原,又或僅僅是從未發生過的、由鐘洙在小說中所虛構的想象。

這種虛實相生的不確定性,正應合了惠美所敘述的關于橘子的故事:“你不能以為這里有橘子,而是要忘掉這里沒有橘子,更重要的是你真的想吃到它。”《燃燒》所敘述的故事,既真實又虛構,既存在也不存在。

三、視聽語言的“去情節化”描寫

《燃燒》圍繞著鐘洙、惠美與Ben三人的關系展開故事情節,影片后半段則是以惠美的消失和鐘洙對惠美的尋找作為故事的行動主線,但并非所有的敘述都僅僅圍繞著三人的關系和“消失——尋找”這一行動主線進行。在《燃燒》中,導演使用了大量“去情節化”的描寫,用帶有紀實性風格的視聽語言展現詩畫美學和現實關照。

弗朗西斯·瓦努瓦提出:“(作為符號的詞)用來指稱,影像用來呈現,所以任何鏡頭(如任何名詞、任何動詞等)都具有描寫性。”[3]95而所謂“去情節化”描寫,即淡化以因果關系的邏輯結構為推進動力的情節性,著重于通過簡潔的調度直觀地呈現出畫面中空間與人、人與人之間多層次的豐富信息。這些信息中只有某一部分與人物發生關系,參與下一步故事情節的生成,推動人物行動,而多數信息則作為輔助性描寫。在沖淡戲劇性、放慢敘事步調的同時,也制造了審美距離,為影片的敘述整體起到了鋪墊人物生活背景、豐富細節和人物形象、渲染情緒和氛圍的作用。

在鏡頭語言上展現出的紀實性風格在鏡頭的構圖、景別、景深和鏡頭運動及長度上都有所體現。影片畫面多處使用了開放構圖,使得敘事不局限也不著重于畫面內部所展現的事物;在景別上,《燃燒》的畫面以中景和全景為主,多使用二人或三人同時入畫的關系鏡頭展現人物形象和人物關系,偶爾使用正反打近景鏡頭展現對話情景和人物表情反應,幾乎不使用表現力和沖擊力極強的特寫鏡頭;而景深鏡頭的多處使用則解放了觀眾的視覺選擇,在畫面中呈現多層次的豐富信息,給予了更大的解讀空間,也使得生活場景更加鮮活真實,如鐘洙與惠美兩次在餐廳時所使用的景深鏡頭,后景中顧客的活動清晰可見,真實地再現了普通餐館的熱鬧景象。

影片在多處使用移動長鏡頭進行描寫,最具詩意性的一處即惠美半裸上身在夕陽下翩翩起舞的場景。在這個鏡頭中,攝影機以不易被察覺的緩慢速度跟隨惠美的形體姿態、身體移動方向及動作節奏進行拍攝。背景音樂結束,鏡頭在惠美出畫后繼續緩慢向左上方移動,隨著鏡頭的挪移,遠處朦朧的暮色漸次陰郁,最終落幅于深藍色天空中一簇隨風顫動的樹枝。在這一長鏡頭中,惠美內心的復雜情緒與飄忽不定的舞姿和將逝的暮色融為一體,仿佛是對生命和存在的質問。最后的空鏡在延緩詩化意境的同時,留給人無限遐想的空間。

展現階級差異是《燃燒》隱藏于故事主線之下真實而深刻的社會命題,而影片并不直接在故事中通過制造強烈的戲劇性沖突來展現階級差異與階級矛盾,而是通過視覺上的并置對比對這一主題進行鋪陳,使其成為鐘洙、Ben和惠美三人故事發展的背景。

場景并置所產生的對比效果最直接地體現在鐘洙、惠美與Ben從烤肉店出來后的情景中:一邊是鐘洙和他身后的破舊白色貨車,另一邊是Ben、惠美和身后的灰色保時捷。兩個正反打鏡頭直觀地表現出了影片表達的階級命題。此后,貨車與保時捷時常并置于同一畫面中,用以強調Ben和鐘洙之間懸殊的階級差距。影片中鐘洙以一種“偷窺者”的仰望姿態跟蹤和窺視著Ben,這一點在多處場景的刻畫中也有所體現:鐘洙吃著三明治,仰望高樓,而高樓內的Ben在跑步機上健身,攝影機用仰拍和俯拍兩個角度呈現這一場景;鐘洙駕駛貨車跟蹤Ben來到了一處無人的湖畔,Ben站立著眺望遠方,而鐘洙卻藏在保時捷車后半蹲著偷窺Ben,在遠景鏡頭中,二人一站一蹲的情景不僅在構圖上富于美感,也形成了鮮明的對比,但這種對比所產生的強烈沖擊力又為遠景畫面所疏離。

除此之外,影片還巧妙利用畫外聲源點明韓國青年人當下的失業問題。鐘洙在家中吃飯時看著電視新聞,此時鐘洙在畫內,電視在畫外,影片并不直接呈現電視屏幕上的內容,而是通過電視所播放的新聞播報聲進行提示:“根據最新數據顯示,韓國青年失業率在OECD成員國中正以最快的速度增長。”導演將自身對社會的關照偽裝為新聞報道這一生活化的元素,以一種不露聲色的敘述方式表現對當下韓國青年生活現狀的憂慮。

結 語

正如導演李滄東所言:“我想通過這個電影來表現電影媒介本身的mystery。”[6]《燃燒》的敘述在保持文學性意涵的同時,也是對電影媒介的一次突破性的探索。但與此同時,“電影媒介本身的mystery就如同反映了我們人生的mystery。人類不斷地追問眼前看起來毫無意義的世界到底意味著什么。而這個世界無論何時都只剩mystery。就算是這樣,某些人仍不放棄去追尋生存的意義。”[6]

在運用多種敘述技巧充分探索電影媒介敘事可能性的同時,作為導演的李滄東仍然保有以藝術關照社會的作家品格,由此形成了其電影作品詩意與現實交織的鮮明風格,在虛實相生的影像中流露出人文關懷。“電影的本質其實就是生活,但電影是體現真實的藝術,電影必須去尋找被生活隱藏的真實。”[ 8 ]

注釋:

(1)“大影像師”概念由阿爾貝·拉費最先提出,后由麥茨、戈德羅、費斯特等人認同并沿用。

(2)還原式二次敘述,即按文化規約找出敘述的“可理解性”,對情節有一定混亂的文本再建敘述性。參照趙毅衡《論二次敘述》,《福建論壇·人文社會科學版》2014年第1期。

(3)廣義的“不可靠敘述”包括了修辭層面的“不可靠敘述”和認知層面的“不可靠敘述”,參照申丹《何為“不可靠敘述”》,《外國文學研究》2006年第4期。此處所論之敘述的“不可靠性”指后者。

參考文獻:

[1]范小青.韓國作家導演研究之李滄東——人物李滄東和李滄東電影的人物研究[J].當代電影,2018(12).

[2]安德烈·戈德羅,弗朗索瓦·若斯特.什么是電影敘事學[M].劉云舟,譯.北京:商務印書館,2005.

[3]弗朗西斯·瓦努瓦.書面敘事·電影敘事[M].王文融,譯.北京:北京大學出版社,2012.

[4]熱拉爾·熱奈特.敘事話語、新敘事話語[M].王文融,譯.北京:中國社會科學出版社,1990.

[5]時光網.李滄東:超級英雄真能拯救世界嗎?[EB/OL].http:// news.mtime.com/2018/06/19/1581614.html.

[6]尋求生存意義的舞——與李滄東導演的簡短對話[EB/OL]. https://movie.douban.com/review/9369888/.

[7]茲維坦·托多羅夫.文學作品分析[M].黃曉敏,譯//張寅德.敘述學研究.北京:中國社會科學出版社,1989.

[8]水草.李滄東:電影的本質就是生活[J].電影,2008(1).

作者簡介:詹曉君,廈門大學人文學院中文系戲劇與影視學2019級碩士研究生。

[責任編輯:萬書榮]