癌癥病人對生前預囑態度的質性研究

生前預囑指人們在健康或意識清楚時簽署的一份關于在不可治愈疾病或臨終時對醫療、護理措施選擇的指示性文件,其目的在于通過自主選擇實現生命的尊嚴,提高臨終階段的生活質量[1-2]。但是,在社會文化背景、法律保護、倫理困境、死亡教育欠缺等因素的共同影響下,生前預囑在我國并未得到廣泛的推廣。因此,本研究以生前預囑為主題,對癌癥病人進行深入訪談,了解其對臨終關懷和生前預囑的態度,分析生前預囑制定、實施等各環節存在的阻礙因素,旨在為生前預囑推廣策略的制定及開展提供依據。

1 資料與方法

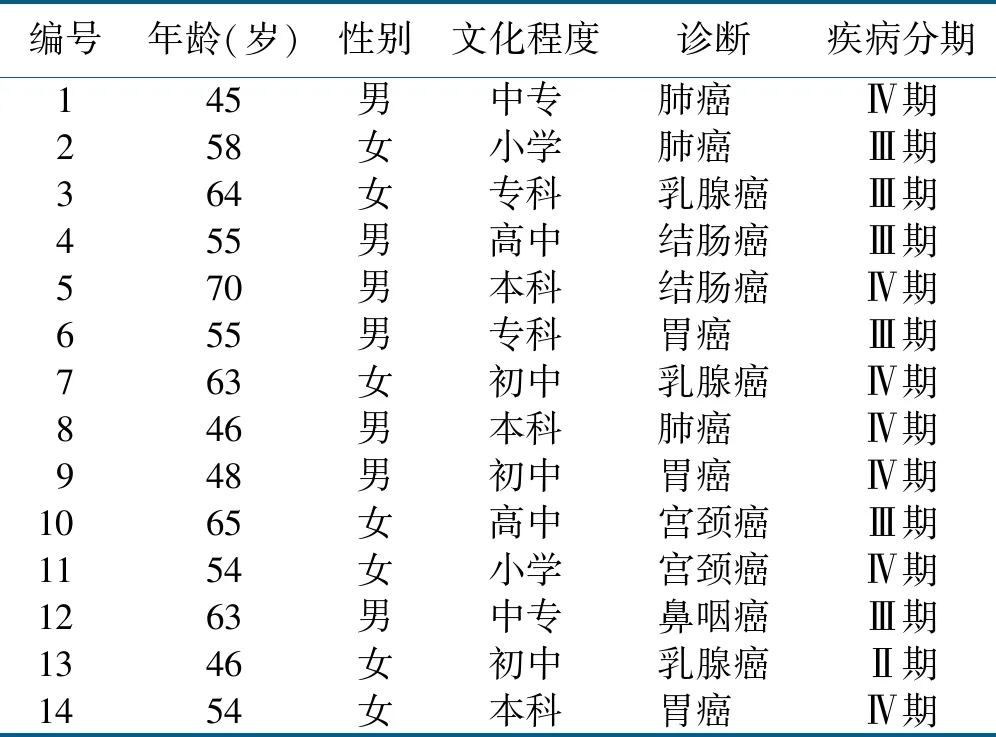

1.1 一般資料

采用目的抽樣法抽取2018年5月—2018年11月在武漢市某三級甲等醫院腫瘤科住院的癌癥病人為訪談對象。納入標準:經病理檢查確診為癌癥;年齡≥18歲;有完整的語言表達能力;知情同意,愿意接受訪談者。訪談人數的確定為資料飽和后,再訪談1例或2例病人,仍無新主題出現則結束納入新的訪談對象。本研究最終納入14例受訪對象,編號1~14。具體受訪者資料見表1。

表1受訪者一般資料(n=14)

編號年齡(歲)性別文化程度診斷疾病分期145男中專肺癌 Ⅳ期258女小學肺癌 Ⅲ期364女專科乳腺癌Ⅲ期455男高中結腸癌Ⅲ期570男本科結腸癌Ⅳ期655男專科胃癌 Ⅲ期763女初中乳腺癌Ⅳ期846男本科肺癌 Ⅳ期948男初中胃癌 Ⅳ期10 65女高中宮頸癌Ⅲ期11 54女小學宮頸癌Ⅳ期12 63男中專鼻咽癌Ⅲ期13 46女初中乳腺癌Ⅱ期14 54女本科胃癌 Ⅳ期

1.2 研究方法

通過文獻回顧和專家咨詢,確定本研究的訪談提綱,主要內容包括病人對生前預囑的了解情況、對生前預囑的態度、既往在臨終關懷或幫助親友決策方面的經驗、臨終時治療如何選擇、治療決策的制定者等9個開放式問題,如:“您知道生前預囑嗎,知道哪些內容”“你對生前預囑的接受程度如何”“你認為在做醫療決策時應該由誰來決定”“當生命到了晚期你認為主要的治療應該是什么”等。在正式訪談前,選取符合納入標準的訪談對象1名或2名進行預訪談,并根據其反饋意見對訪談提綱和訪談方式進行調整。本研究在基于提綱的基礎上對病人采取面對面、半結構深度訪談的方式進行資料的收集。

1.3 資料收集與分析

正式訪談由1名經過專業培訓的護士實施,訪談前先向受訪者解釋訪談目的、步驟、時長等,征得病人同意并簽署知情同意書后開始訪談并錄音。選擇在安靜的辦公室或病房進行訪談,訪談時間30~40 min,同時記錄下訪談對象的回答要點及伴隨動作、語氣、表情等非語言性表達。訪談在無新內容出現時停止。每次訪談結束后24 h內將受訪者的語音逐字轉錄成文字內容,并導入Nvivo 10軟件進行分析。采用內容分析法分析所得資料,通過扎根理論析出主題。

2 結果

通過對訪談資料的分析、提煉和總結,共得出以下5方面的主題。

2.1 對生前預囑知識的了解程度

14例受訪者中有6例對生前預囑完全不知曉,5例病人部分知曉,3例病人知曉。個案1:“對這個不了解,醫生護士也沒有講過”;個案7:“聽別人提過,好像是關于遺囑的事情,但是不知道具體的內容,而且我現在還沒有考慮過這個問題”;個案5:“我知道,手機、電視上都有看到過”。針對生前預囑不了解的病人,研究者對其進行了詳細的講解,包括生前預囑的內容、形式、目的、國內外的發展情況等,以保證后續的訪談能夠繼續進行。

2.2 生前預囑知識的獲取途徑

病人獲取生前預囑相關知識的途徑大多通過網絡、公眾號、影視作品、朋友介紹等,相對缺乏專業性的指導。個案9:“我住院的時候聽旁邊的病友說過,但是不詳細,后來我就自己到網上去查的”;個案14:“我在電影上看過,講的應該就是臨終前簽一個同意書,決定在晚期的時候應該做什么治療吧”;個案8:“我聽朋友說過,他以前是學醫的,了解一些。我自己找了相關的書籍看過”。

2.3 對生前預囑的態度

對于是否支持生前預囑,本研究中5例受訪者表示支持,5例表示不確定,4例表示不支持。另外,對于有照顧臨終家人經歷的病人更容易接受生前預囑。個案1:“我支持,我認為自己的治療方案還是應該由自己決定”;個案2:“我媽媽以前生病臨終時,家里人都很尊重她的想法,最后平靜地走了,我們都覺得很安心,我也希望能這樣”;個案13:“這個不好說,我覺得治好的希望還是很大的,這么早不會考慮這些問題,而且孩子都不會同意的”;個案10:“我不支持,現在寫了這個(生前預囑)那不就等于放棄治療了,現在醫療技術這么好”;個案7:“我覺得生的病很難治,但是還是應該用積極的態度面對,哪怕快不行了,家里人都很積極,沒有討論過死的事情”。

2.4 臨終決策的制定者

關于臨終階段的治療由誰來決定這一問題,4例受訪者表示由病人自己決定,4例表示與家屬商量共同決定,病人一定要參與,6例表示由家屬或醫生決定。個案11:“我還是愿意由自己來決定,家屬已經夠累了,不想給他們添麻煩”;個案1:“在自己很清醒的時候和家屬商量好,做好決定,我想應該避免以后后悔或者遺憾吧”;個案6:“我對自己的病情很了解,而且家屬從一開始就沒有隱瞞我,所有決定都是我們一起商量的”;個案10:“我對治病都不了解,這個決定哪能自己定,聽醫生的,聽我兒子的”。

2.5 臨終階段的治療側重點

關于到了疾病的終末期,治療的側重點應該是什么這一問題,大多數病人表示應該盡可能地讓病人舒服。個案2:“如果這個病真的治不好了,那就讓我舒服點吧”;個案13:“我以前看到過一個病人,最后那個痛啊,真是難受,別說他自己,我們看的人都覺得難受,所以還是要舒服”;個案4:“真到了那個時候,就不要花那些錢了,舒服一點,讓家屬也不要那么辛苦”;個案7:“如果還有治療希望,我還是愿意試試,現在新藥那么多,聽說免疫治療效果很好,所以不要那么早放棄,治吧”。

3 討論

3.1 生前預囑在國內外的研究現狀

生前預囑最早由美國律師Louis Kutner提出,目的在于提高臨終病人的生活質量,臨終階段的治療取決于病人本人的治療意愿,也可讓家屬知曉病人的意愿,避免過度治療[3],目前在美國已有相關法律保障生前預囑的執行[4]。近年來,我國臺灣和香港地區也相繼頒布了相關條例或行業規范以促進臨終關懷和生前預囑的推行[5-6]。而在我國內地,生前預囑最初多以民間組織的力量推進,直到2017年2月,國家衛計委下發了《安寧療護實踐指南》,為生前預囑的推廣提供了更多的支持。

3.2 病人及家屬對生前預囑的理解存在誤區

在訪談中發現,大多數受訪者對生前預囑不了解或有誤解,多數人認為簽署生前預囑相當于寫“遺書”,相當于“放棄治療”,對生前預囑的內涵缺乏真正的認識。分析原因,病人不愿意直接面對死亡的問題、缺乏獲取相關知識的途徑、獲取的途徑缺乏專業性。在國內傳統文化背景下,死亡教育缺乏,死亡是談論的禁區,病人或家屬都不愿意直接討論死亡的問題[7-8]。家屬出于對病人的保護,也不愿意醫務人員跟病人直接談論死亡和臨終治療決策的問題。因此,為了促進生前預囑的推廣工作,進一步加強對病人和家屬生前預囑、死亡方面相關教育是非常有必要的。與此同時,對于既往有照顧臨終病人或經歷過臨終治療決策制定過程的病人,可以先行開展生前預囑工作。

3.3 醫務人員在推廣生前預囑中存在困境

在醫務人員方面,有研究表明,醫務人員對生前預囑的知曉程度總體較高,相對于病人和家屬更容易接受和支持生前預囑,但是在實際工作中進行推廣還存在困境[9-11]。在我國香港及臺灣地區,臨終關懷的推廣和應用較內地發展廣泛,但在研究中發現,雖然94%醫務人員支持生前預囑,但是在實際工作中僅有49%的醫生有向病人和家屬介紹和推廣生前預囑的經歷[12]。許多臨床醫生認為缺乏具體的實踐經驗來運用,并且不熟悉相關指南,而且存在培訓不足的情況[13]。因此,有必要在醫務人員中深入開展宣傳和教育工作,以此來推動該工作。

3.4 臨終階段病人的治療決策現狀限制了生前預囑的開展

病人對自身疾病和治療有知情權,但事實上,一方面很多家屬要求醫生向病人隱瞞病情,另一方面,更多的治療決策都是由家屬決定,甚至未征詢過病人本人的意愿。有研究發現,103例癌癥病人中69.9%認為在其治療上表明自己的態度很重要,但實際上37.9%的病人并未表達自己的態度[14]。本研究結果發現,病人對自己終末期的治療都有一定的期望和想法,多數病人希望自己決定或者參與臨終決策的制定。因此,需在轉變病人及家屬觀念的基礎上,根據病人意愿逐漸改變臨終治療的決策模式,加大病人參與自身決策的比重,從而促進生前預囑的開展。

4 小結

病人的自我決策意識已有很大程度的改變,他們對生前預囑的態度雖然存在一定的矛盾,但是也有一定程度的接受。隨著安寧療護工作中的不斷推進,醫療大環境的改變,為進一步推廣生前預囑提供了更多的保障。