新冠肺炎疫情期民眾心理與行為分析及對策建議

范 鵬 成兆文 張亞來 高學德 莫興邦 張曉蓉 路 華 崔 瓏 何 毅

一、前言

“新型冠狀病毒肺炎”疫情發生以來,黨中央高度重視,習近平總書記指出,要堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,特別要求加強人文關懷、心理危機干預和心理疏導,按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求,全面開展疫情防控工作。甘肅省委、省政府根據黨中央決策,全面部署和動員,啟動了突發公共衛生事件一級響應機制,采取了有力措施。

黨旗所指,就是團旗所向。面對這場突如其來的疫情,共青團甘肅省委積極響應團中央、甘肅省委省政府號召,總體籌劃、全面部署相關工作,全團上下堅定不移把中央決策部署落到實處。在動員和號召下,甘肅省青年志愿者協會充分發揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,積極參與志愿服務,成立了甘肅省青年防疫志愿者服務總隊和五支直屬應急服務隊,根據防疫工作要求適時從秩序維護、專業醫護、物資協調、社區防控及心理援助五個方面投入工作。

面臨疫情的嚴重形勢和紛繁復雜的疫情信息,一般民眾會產生諸如焦慮、擔憂、恐懼、悲觀等一系列不良心理應激反應,不同程度地影響著人們的身心健康和工作生活。為切實了解2020新型冠狀病毒肺炎疫情時期甘肅民眾的心理與行為,有效開展針對性的科學研究和調查分析,更好地支持當前和今后的疫情防控及心理疏導援助工作,甘肅省科學技術協會、甘肅省心理咨詢師學會、甘肅省青年防疫志愿者總隊心理援助志愿者大隊積極發揮成員的學科優勢,從民眾疫情期間心理特點、行為方式及心理建設與防治的角度出發,編制《甘肅省青年防疫志愿者總隊心理建設問卷》,于2020年2月8日至2月15日公開發布調查,后組織專業從事心理學研究和心理健康教育的專家學者進行研究分析,提出甘肅省社會心理服務體系建設等相關建議。

二、調查目的

本次調查重點針對甘肅省民眾在新型肺炎疫情期間的心理與行為進行調查分析,旨在了解疫情時期民眾的心理特征與行為方式,更好地支持當前和今后的疫情防控及心理援助工作,對常見的心理應激反應進行科學分析,并給出各種應急狀態下心理應對的方法及心理危機干預措施,針對不同人群提供具體可行的心理調適方法,以減輕疫情對大眾心理的干擾和可能造成的心理影響,從而幫助和指導大眾消除不穩定情緒,從身體和心理兩個層面給予關懷關愛,為相關政府部門培養民眾自尊自信、理性平和、積極向上的心理狀態,營造和諧社會提供政策建議。

三、調查內容

本次調查主要采用的調查工具為課題組根據調查目的編制的《甘肅省青年防疫志愿者總隊心理建設調查問卷》,主要包括三部分內容:基本信息(調查者年齡、性別、受教育程度、職業及所在地等)、心理與行為特征(認知、情緒、行為方面的感受及預期)和心理援助需求。

四、調查對象

在共青團甘肅省委、甘肅省科協及相關單位的大力支持和號召下,通過個人、團體和社會各界組織的大力宣傳,以微信問卷形式向廣大人民群眾發出邀請并開展調查。截至2月15日12時,累計參與調查人數1426人,回收有效答卷數量1426份,回收比率100%。

本次調查群體就性別分布而言,男性占44.39%,女性占55.61%;就年齡分布而言,18-25歲、26-35歲、36-45歲、46-55歲、56歲及以上人數的占比分布為56.87%、12.9%、18.3%、10.52%和1.4%;就學歷分布而言,初中及以下的人占1.89%,初中學歷的人占2.31%,高中學歷的人占19%,大學專科學歷的人占38.01%,大學本科學歷的人占34.5%,研究生學歷的占3.51%,博士學歷的占0.77%;就職業分布而言,學生占51.61%,教師占12.69%,私企/民企員工占5.19%,醫護人員占5.12%,事業單位公務人員占4.98%,國企員工占4.42%,公務人員占2.45%,警察占1.61%。

五、調查結果分析

(一)疫情期間民眾心理行為特征的總體狀況

1.疫情認知和信息獲取

(1)民眾對疫情的關注度較高

調查發現,44.67%的被調查者會頻繁地觀看疫情相關的視頻,46.35%的被調查者選擇刷各種新聞資訊,近40.81%的被調查者會選擇不同次數的轉發疫情相關新聞,52.66%的被調查者會將自己看到的信息轉發給親友。

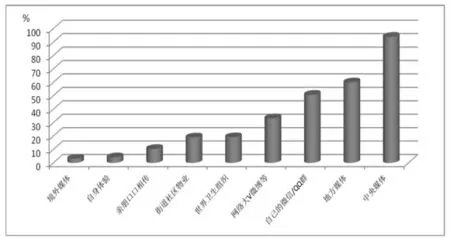

(2)主流媒體和自媒體成為信息獲取的主要來源

調查發現,在關于獲取疫情相關信息主要來源的選項中,93.97%的被調查者選擇“中央媒體(人民日報、新華社、央視新聞等)”,59.96%的被調查者選擇“地方媒體”,調查還發現,50.7%的被調查者選擇自己的微信/QQ群或朋友圈。

圖1 疫情信息的獲取渠道

2.疫情影響下的民眾情緒

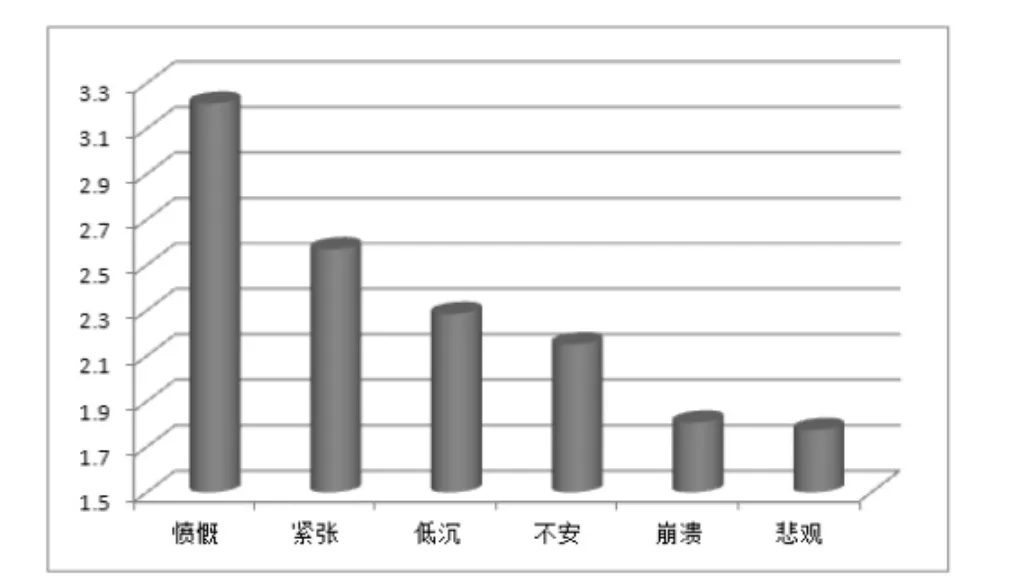

(1)民眾的整體情緒狀況良好,少部分民眾出現憤慨、情緒低落等負面情緒

調查發現,大多數被調查者整體情緒狀況良好,積極情緒占主導地位。但同時我們也發現,少部分調查對象出現了憤慨、緊張、低沉、不安、崩潰、悲觀等負面情緒。43.76%的被調查者因為疫病傳播期間負面新聞感到極為憤慨,有30.23%的被調查者控制不住翻來覆去地想和疫情有關的事,12.07%的被調查者會無緣無故感到疲乏,10.44%的被調查者覺得悶悶不樂、情緒低沉,甚至有3.08%的被調查者有過毆打和傷害別人的沖動。可以看出,疫情的發展、確診病例人數的增加以及網絡媒體、電視新聞對疫情的報道消息對民眾的情緒有一定的影響,甚至影響了個人的身心健康,值得重視。

(2)政府效能和專家意見是民眾積極情緒獲得的重要來源

圖2 一周以來調查對象的主要不良情緒狀況(平均數)

我們調查了與疫情有關的讓受訪者獲得積極情緒的來源,結果發現,在“如何帶來積極情緒(愉悅、欣慰、有希望感等)”的選項中,64.03%的被調查者選擇“醫護人員、軍隊進駐武漢抗擊疫情”;57.71%選擇“專家表示疫情拐點即將出現”;56.17%選擇“疫情期間出現治愈案例”;47.9%選擇“政府相關部門盡職盡責”。

圖3 民眾獲得積極情緒的重要事件

3.疫情防控行為和應對方式

(1)疫情期間健康防護行為保持較好

95.44%的被調查者能夠基本做到在公共場合戴口罩;93.97%的被調查者能夠基本做到勤洗手、勤消毒;95.02%的被調查者能夠基本做到減少外出、不聚會。在身邊人的健康防護行為方面,90.81%的被調查者認為身邊的人能夠基本做到在公共場合戴口罩;87.66%的被調查者認為身邊的人能夠基本做到勤洗手、勤消毒;88.85%的被調查者認為身邊的人能夠基本做到減少外出、不聚會。從中可以看出,民眾對于防疫新冠病毒肺炎的日常行為比較重視,對于今后民眾關注健康、保持良好的衛生習慣有積極的作用。

(2)疫情應對方式多樣,缺乏積極指導

調查對受訪者的不同疫情應對行為進行了因素分析,37.8%的受訪者采用囤積口罩、消毒液等防護用品、不停拿新冠肺炎癥狀對照自己和家人的反應、頻繁地看疫情相關的視頻等過度消極方式應對疫情;13.3%的人采用專心于感興趣的事、找人聊天、編發娛樂段子等轉移注意力的中性應對方式來緩解沖突減輕對疫情的恐慌等;48.9%的受訪者愿意投入幫助他人的積極應對。

(3)心理援助意識薄弱,方式隱蔽單一

從調查中可以看出,只有107人選擇了需要心理援助,其中,選擇網絡咨詢的有76.64%;選擇電話咨詢的有15.89%;選擇面談的有7.48%。從中可以看出,大多數被調查者選擇網絡咨詢,不愿意透漏個人信息,體現出對于突發疫情帶來的消極情緒以及正確應對方式較匱乏,同時也體現出民眾對于專業的心理學科知識缺乏,心理防疫的任務任重而道遠。還可以認識到,雖然很多人沒有選擇心理援助,并不代表這些被調查者真的不需要,或者說心理狀況良好,這點也是心理工作者需要引起重視的。

(二)民眾心理建設的群體差異

1.民眾獲得疫情信息的渠道表現出一定的群體差異

調查發現,不同年齡群體獲得疫情的信息渠道有較大的差異,年輕人獲得有關疫情信息的渠道更為多元,除了中央和地方媒體等官方媒體外,他們更愿意通過網絡大V的微博等網絡媒體獲得信息,而年齡越大者則更愿意通過自己的微信/QQ群等方式獲得信息。我們還發現,相對于年輕人,老年人更愿意分享有關疫情的信息給其他人。

圖4 疫情信息來源的年齡比較

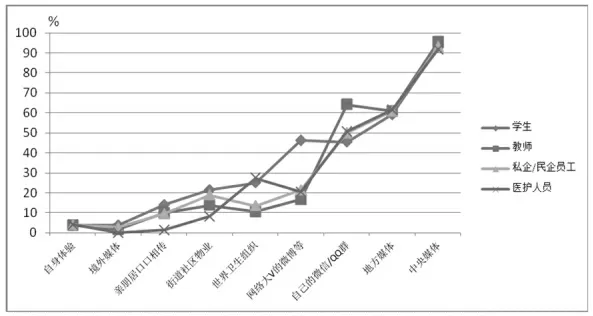

對樣本量最大的四類職業群體進行了統計,結果發現,他們在信息渠道的獲得上也表現出了一定的差異性,學生比其他職業群體更可能通過網絡大V的微博等網絡媒體獲得信息,而教師則比其他職業群體更可能通過自己的微信/QQ群獲得信息,醫護人員和學生從世界衛生組織獲得疫情信息的人數比例遠高于其他職業群體。

圖5 疫情信息來源的職業比較

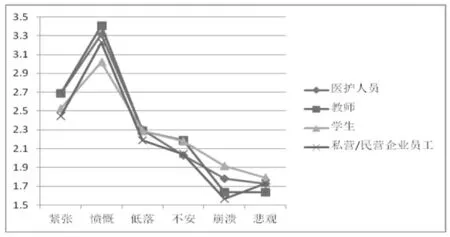

2.整體而言,不同群體的社會情緒表現出較高程度的一致性,不具有特異性

我們的調查發現,不同職業群體在六種主要的社會情緒上表現出了較為一致的特點,無論是醫護人員、教師、學生還是企業員工,他們都對疫情期間出現的負面信息極度憤慨,也較平時更為緊張、不安和情緒低落。

圖6 一周以來民眾基本情緒的職業比較

在其他人口學變量上,我們也未發現不同年齡、不同性別、不同婚姻狀況、是否參與疫情防治以及是否有湖北親朋好友等不同群體的受訪者在以上社會情緒方面表現出顯著差異性。這說明,當前甘肅省民眾表現出的社會情緒不具有特異性。

3.不同群體在疫情應對方式上表現出較大的差異性

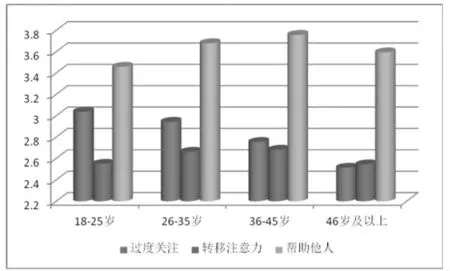

調查發現,不同年齡段的調查對象在應對方式上有較大的差異性。年齡越小,越傾向于采取更為消極的應對方式。相對于年長者,年輕人更可能對疫情過度關注,如頻繁地看疫情相關的視頻,不停地刷各種新聞資訊,經常轉發疫情相關信息。

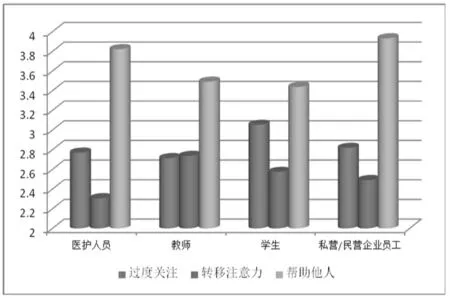

從不同職業群體的應對方式來看,醫護人員和私營/民營企業員工更傾向于采取幫助他人等積極的應對方式,這可能與他們本身的職業特點有關,而學生群體的消極應對方式更常見,教師群體則更多采用專心于感興趣的事等轉移注意力的方法來應對疫情。

圖7 疫情應對方式的年齡比較

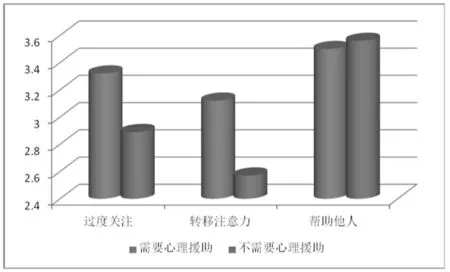

4.心理援助需求與疫情應對方式上的關系

結果發現,一方面那些更需要心理援助的調查者其疫情應對方式更為消極,他們會更多地尋求與疫情有關的各種信息以獲得社會支持,也更多采用找人聊天或專心于感興趣的事情以減輕對疫情的恐慌;另一方面,助人者也顯示需要獲得更多的心理援助和支持。

圖8 疫情應對方式的職業比較

圖9 是否需要心理援助群體應對方式的比較

六、建議與對策

(一)加大甘肅省內官方信息發布平臺建設和宣傳力度,加強輿情信息發布的及時性、公開性與透明度,讓廣大民眾可及時獲取疫情病例發展情況、救治出院情況、確診病例活動軌跡、科學有效的預防措施及交通、民生方面的管治辦法等信息,打造全省權威官方信息發布平臺,積極提升政府公信力。

(二)建立心理援助應急服務隊,提供心理危機干預服務。成立甘肅省疫情心理危機干預中心,組建在甘院士牽頭的疫情防控高級別專家組,為疫情防控提供心理支援及危機干預,從社會群體心理、個體心理行為及應急管理等角度制定相應的支持性策略,避免防控措施引發社會情緒失穩、群體心態失衡、個體行為失控,導致引發更多繼發性社會問題。

(三)加快社區心理健康服務體系建設。在疫情防控要求下,社區心理健康服務體系顯得尤為重要。通過專業的心理學知識以及科學的心理學設備對社區居民的心理問題進一步診斷及治療,一方面可及時到位地緩解居民疫情心理壓力、釋放消極情緒、調整身心狀態,另一方面社區居民可以通過咨詢服務了解自身心理健康狀況,有效預防及干預心理問題發生。

(四)加強青少年群體心理健康指導。開展青少年群體疫情影響下的認知、情緒和應對方式的研究和分析,特別面向大學生群體,制定有針對性的線上線下分類指導方案,如心理服務援助熱線、一對一提供心理關懷和危機干預等合理有效方式,引導他們理性看待疫情和正確表達情緒,指導他們運用建設性的應對方式和行為,構建青少年積極有效的心理建設社會網絡和社會支持系統。通過科普講座、教師心理基礎培訓及輔導熱線等方式普及心理健康知識,提升教師心理資本。建議非心理學專業的教師均應參加中國科學院心理研究所的《心理咨詢師基礎培訓》認證,加強教師自我關愛,掌握學生應激反應情緒認知及調節技巧,發揮教師在社會疫情防控及青少年積極引導方面的支撐力量。

(五)建立心理服務轉化機制,引導消極心理向積極心理轉化。疫情期間許多人呈現出消極情緒具有一定的必然性,民眾的情緒隨疫情發展呈現出一定波動,辯證認識消極情緒非常必要。長時間的負面情緒對身心健康和事業發展都有消極影響,但短期的挫折感可促使人們反思與冷靜,變得深沉與穩重。建議以社會心理服務建設為目的,通過對教師、干部、社區人員和企業職工的線上線下心理專業培訓,幫助人們克服消極情緒。創造消極情緒轉化的條件,幫助人們認清負面情緒的真相。

(六)以培養社會主義核心價值觀為目標,弘揚中華優秀傳統文化,加強愛國主義教育,增強人類命運共同體意識。這次疫情對人們的思想認識有很大沖擊,除意識到中國醫療體系和公共衛生管理體系方面的不足之外,更多的是激發了人類命運共同體意識。建議進一步引導理性的愛國主義教育,培養廣義的健康觀,把個人與他人健康與國家健康結合起來,弘揚傳統文化中家國一體、愛己及人的美德,在心理健康教育中加入社會主義核心價值觀培養,提升個人、社會、國家和人類權利與義務相統一的認識。

(七)建設社會心理服務的基礎性工程,適度營造復工的輿論氛圍。中小企業人員在疫情期間情緒波動較大,心理總體上還是受到經濟物質條件發展的影響,如果疫情短時期內無法結束,一部分收入嚴重受到威脅的人群心理將受到重大影響。建議在積極抗疫的同時,根據全國和甘肅省具體形勢,營造好復工復產的輿論氛圍,早日消除疫情對民眾心理健康的消極影響。

(八)創新甘肅省社會心理服務體系建設,助推甘肅省社會治理體系和治理能力建設水平,形成社會共治共享格局。創新甘肅省社會心理服務體系建設,初步形成自上而下、明確、專責的行政體系和責任主體。整合甘肅省各高校、科研院所和實踐領域專家隊伍,提高社會心理服務專業化水平。成立由省科協牽頭,相關社會組織參與的“甘肅省社會心理服務學會(協會)聯合體”,在發生重大公共事件時,具有一定應急響應能力,配合甘肅省委省政府統籌對重大公共事件中心理健康問題的干預。繼續做好“陽光甘肅—全民健心”系統工程,建立民眾人文關懷、心理危機干預的長效機制。培育社會心理服務企業,協調發揮政府、社會組織和企業在甘肅省社會心理服務體系建設中的協同作用。