臺州市黃巖區近70年早稻生產探討

貝道正

摘要? ? 介紹臺州市黃巖區在中華人民共和國成立70年來早稻品種、生產方式、種植面積、產量等的演變,并提出相應的建議,以期為當地早稻產業的發展提供借鑒。

關鍵詞? ? 早稻;品種;生產方式;浙江臺州;黃巖區

中圖分類號? ? S511? ? ? ? 文獻標識碼? ? A

文章編號? ?1007-5739(2020)02-0047-02? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID)

黃巖地處浙江省中部沿海,地形地貌可用“七山一水二分田”來形容,人多地少,經濟比較發達,建國后行政區域經過3次大的調整。早稻是我國重要的糧食作物,黃巖曾經是我國糧食高產縣之一,糧食平均產量最先跨《綱要》、過千斤、超雙綱。中華人民共和國成立70年來,黃巖區的早稻生產從集體化生產方式到家庭聯產承包責任制,再到種糧大戶集約化生產,面積與產量曾占當地水稻總面積和總產量的50%左右,但近年來早稻退出居民的主要口糧,僅用于加工用糧;黃巖區早稻品種的演變,用矮稈品種更換高稈品種,新育成品種替代老品種,早稻的產量不斷提高,應加大政府扶持力度,繼續加強早稻新品種選育、示范、推廣,發展早稻生產,提高單位面積產量。現對黃巖區早稻生產的變化進行闡述,并提出相應建議。

1? ? 早稻生產方式的演變

1.1? ? 集體化生產方式

中華人民共和國成立后進行了土地制度改革,建立了農業合作社,早稻種植進入以生產隊為基礎的集體化生產,對于早稻新品種的推廣應用發揮了較好的作用,如中華人民共和國成立初期早秈503品種的推廣,60年代高稈品種改矮稈品種,70年代廣陸矮4號、青桿黃的推廣,發揮了集體化生產方式的作用。

1.2? ? 聯產承包責任制生產方式

1978年后,我國農業生產實行家庭聯產承包責任制,早稻的生產方式從集體化轉為以家庭為生產單位,調動了農戶的生產積極性,早稻新品種的推廣速度更快,新品種、新技術以示范方式得以推廣,如80年代二九豐、90年代浙733的推廣。

1.3? ? 種糧大戶的集約化生產方式

2000年后,隨著經濟的發展,農業稅、糧食訂購政策的改變,農業種植業結構的調整,經濟作物大幅增加,早稻面積逐年減少;大批農民棄農從商、從工,促進了耕地流轉,政府對種植早稻補貼的增加,扶持種糧大戶的發展,2010年前后,以家庭為單位的早稻生產已退出,早稻生產基本上由種糧大戶承擔。

2? ? 早稻種植面積和產量的演變

2.1? ? 20世紀50年代

1949—1960年早稻面積41.13萬hm2,年均3.43萬hm2,平均產量2 400 kg/hm2,占同期糧食總產的42.44%,占水稻總產的47.6%,其中1958年早稻產量3 082.5 kg/hm2,較1949年增產90.28%。

2.2? ? 20世紀60年代

1961—1970年早稻面積30.67萬hm2,年均3.07萬hm2,平均產量4 080 kg/hm2,占同期糧食總產量的49.59%,占水稻總產量的54.80%。

2.3? ? 20世紀70年代

1971—1980年早稻面積30.13萬hm2,年均3.01萬hm2,平均產量5 220 kg/hm2,占同期糧食總產的47.32%,占水稻產量的53.80%,其中1978—1980年產量在6 000 kg/hm2以上,1979年為6 360 kg/hm2。

2.4? ? 20世紀80年代

1981—1990年早稻面積22.04萬hm2,年均2.20萬hm2(行政區域調整),平均產量6 253.5 kg/hm2,早稻占糧食總產的43.54%,占水稻總產的49.35%,其中1986年早稻產量6 630 kg/hm2。

2.5? ? 20世紀90年代

20世紀90年代年早稻面積2.0萬hm2左右,1994年行政區劃調整后,早稻面積在0.67萬hm2左右,之后逐年下降,2000年為0.4萬hm2左右,產量約6 300 kg/hm2。

2.6? ? 2000年后

早稻逐步退出居民的主要口糧,常年面積700 hm2以內,2007—2008年早稻生產進入低谷時期,黃巖區一年三熟的糧食生產制度已轉變成為單季稻為主的一熟耕作制度。2009年開始重視早稻生產,政府加大了早稻生產的補貼力度,扶持種糧大戶,面積恢復到500 hm2左右,產量6 375 kg/hm2左右[1-2]。

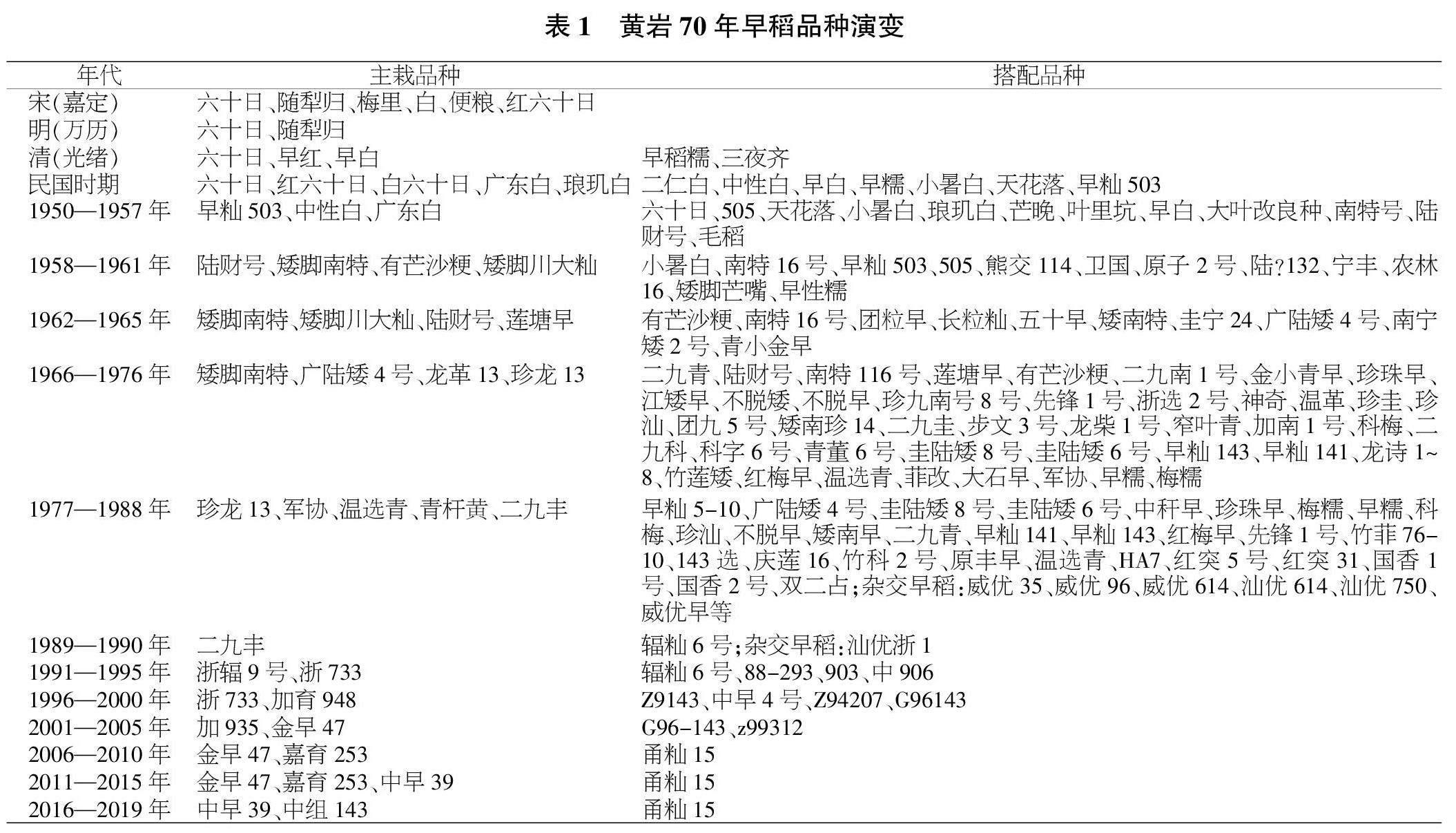

3? ? 早稻品種的演變

3.1? ? 中華人民共和國成立前

從宋(嘉定)到民國時期,黃巖區的早稻品種為農家品種,主要有六十日、隨犁歸、梅里、白、便糧、紅六十日等以及早紅、早白、白六十日、廣東白、瑯璣白、二仁白、中性白、早白、早糯、小暑白、天花落、早秈503、早稻糯、三夜齊等。

3.2? ? 中華人民共和國成立初期

中華人民共和國成立后,黃巖區十分重視早稻的生產,陸續開展早稻品種的篩選利用工作,重點推廣早秈503, 1955年占早稻面積的65%,1957年占早稻面積的73%;1953年引進試驗南特號,1957年占早稻面積的12%;1958—1961年推廣的早稻品種有陸財號、矮腳南特、有芒沙粳、矮腳川大秈,其中有芒沙粳面積達到1.93萬hm2,同時減少了早秈503的種植面積。

3.3? ? 20世紀60年代

早稻矮稈品種比高稈品種的抗倒性增強,增產優勢明顯,1957年引進矮腳南特品種進行試驗,1962年占早稻面積的12%,1964年占早稻面積的63%,達3.07萬hm2,平均產量4 095 kg/hm2,比高稈品種增產35%左右;1965年基本完成了早稻矮稈品種的推廣利用,隨后大批新育成品種引進試驗推廣,1966年開始推廣的新品種有廣陸矮4號、圭陸矮、二九青、龍革13、珍龍13。

3.4? ? 20世紀70年代

1976年開始推廣雜交水稻,實現早稻、雜交晚稻的連作生產方式,早稻主導推廣品種有廣陸矮4號、龍革13、珍龍13、軍協、溫選青[3];1978年從浙江省農業科學院引進試驗早稻新品種青桿黃,結果比對照品種軍協增產4%,1981年占早稻面積的51.7%。

3.5? ? 20世紀80年代

20世紀80年代前推廣的主導品種為青桿黃,1984年引進二九豐品種,米質和產量優于青桿黃,1987年占早稻面積的49.41%,青桿黃占45.41%,至1990年早稻以二九豐為主導品種。

3.6? ? 20世紀90年代

1991—1999年推廣浙733品種,其中1990—1991年的過渡品種為浙輻9號、輻秈6號。

3.7? ? 2000年后

2003—2013年早稻金早47為主導品種,搭配嘉育253、甬秈15;2014—2019年中早39為主導品種,搭配甬秈15, 2019年引進中組143。

此外,雜交水稻推廣后,同時引進威優35、威優96、威優614、汕優614、汕優750、威優早等雜交早稻品種,1989—1990年引進汕優浙1試種并組織制種,由于雜交早稻品種的綜合優勢不明顯,推廣面積較少。具體品種演變如表1所示。

4? ? 建議

中華人民共和國成立后的前50年,早稻在糧食生產中起到重要作用,是居民的主要口糧之一;2000年后,隨著雜交水稻產量的提高、米質的改善以及居民食物品種的增加,大幅減少了對早稻的口糧需求,早稻基本用于加工用糧。

4.1? ? 加大政府扶持

近10多年來,早稻的價格比較穩定,而其他物資價格的上漲,導致早稻生產成本上升、效益下降,政府要繼續加大對早稻生產的扶持,適當提高早稻的生產補貼和收購價格,增加農民的收入[4-5]。

4.2? ? 創新耕作制度

單一的早稻生產效益不高,為提高種植效益,應發展早稻和經濟作物的連作種植,如早稻—西蘭花的連作,雜交稻作早稻種植,收獲后再生稻的利用,以有效提高早稻生產的效益[6]。

5? ? 參考文獻

[1] 金美清,陳以定,葛人友,等.黃巖農業志[M].上海:三聯書店上海分店,1991.

[2] 方福平,徐春春,龐乾林.我國早稻發展研究[J].農業經濟問題,2009,30(12):25-28.

[3] 楊國才,周雷,劉凱,等.長江中游雜交早稻的現狀及發展措施[J].湖北農業科學,2015,54(2):275-278.

[4] 陳尾弟,李道品,張永鑫,等.溫州早稻生產現狀及發展對策[J].浙江農業科學,2015,56(10):1546-1551.

[5] 李丁民.發展優質早稻改善稻米品質[J].廣西農業科學,1999(2):6-7.

[6] 陳昆榮,張呂望,盧王印,等.浙江省早稻品種演變與產量發展的關系[J].浙江農業科學,1996(5):3-7.