基于GIS的扎魯特旗地名語言文化空間特征及成因

蘇都爾,那順達來

(內蒙古師范大學 地理科學學院,內蒙古 呼和浩特 010022)

地名是人們賦予某一特定空間位置上自然或人文地理實體的專有名稱[1].中國地名淵源解釋方面的研究有相當悠久的歷史,古時期地名論著主要涉及地名命名、淵源及考釋[2].地名既反映當地歷史時期和現實階段自然地理環境的特征,又記錄著諸如民族興衰、社會變遷、經濟生產、軍事活動等紛繁的文化景觀信息[3].華林甫總結了中國歷史上各個階段的地名學成就及其地名命名、淵源及演變規律[4].顧永總結了近代國內學者的地名研究成果[5].牛汝辰綜合探討了清代邊疆地區地名研究的文章及論著[6].蒙古地區地名研究方面,金峰初步探討了蒙古地區歷史地名的更名、翻譯當中存在的問題[7],那順達來用以圖校稿的方法分析了清代史料當中喀爾喀地名的訛誤記載及原因[8].

前蘇聯地名學者B.A.茹奇凱維奇指出,地名是人們工作、生活不可缺少的工具;也為語言學、地理學、歷史學、民族學等學科的相關研究提供珍貴資料[9].國外地名相關的研究當中傳統地名學研究比較注重定性方法,這類方法主要運用描述、記述等手段探究地名的來源、淵源、演變、類型劃分、地名群及其反映的自然與社會、經濟文化現象等[10-12].史蒂芬·杰特(Stephen C.Jett)對美國亞利桑那州納瓦霍錫安峽谷和青利大峽谷地區的地名與其環境及人們的生活觀念的關系進行系統研究[10],卡爾·英奇·桑德雷德(Karl Inge Sandred)研究不斷演變的社區內地名元素的改變狀況[11],格雷姆·吉爾(Graeme Gill)深入探究了莫斯科地區地名的革新[12].

20世紀末以來,國內一些學者開始在地名文化景觀研究當中應用GIS空間分析法以及統計分析法,如文朋陵、許建國應用定量分析的方法,進行地名文化景觀的區域劃分和分析,這些方法改變了傳統地名研究當中定性分析法的一些缺點,如存在一些主觀性或者隨意性等,使地名文化景觀研究逐漸向以定量、嚴謹為特點的理論化、系統化邁進[13-17].陳晨等人用GIS 當中的核密度估計法對北京地名進行了景觀分析[18],孫百生等人研究了承德市鄉村地名空間分布特征[19],王彬、黃秀蓮等人首次利用“地名層”的概念研究了廣東地名[20].張小軍、吳瓊、萬紅蓮等人運用相近的方法在黃山市、南昌市、會寧縣等地進行了類似的研究[21-23].

隨著空間思維及空間技術的應用,地名研究越來越可視化、定量化,但是多數研究集中于地級市及核心城市的空間尺度,而縣級尺度的研究較少,尤其對于民族地區的地名語源的定量化、空間分布的研究更少,本文從地名的語源屬性探究地名的空間規律,研究尺度上選擇了較小的縣級尺度,試圖解決不同語種地名的分布與自然環境、民族、經濟、歷史等因素的關系.

1 數據來源與研究方法

1.1 研究區域概況

扎魯特旗位于內蒙古通遼市北部,經緯度范圍119°14′-117°06′E,43°50′-45°50′N,處于大興安嶺南向遼河平原、科爾沁沙地過渡的地帶,地勢西北高、東南低.北部多山地,中部以低山丘陵為主,南部以沙丘與平原為主.其氣候類型屬于中溫帶季風氣候,是溫帶大陸性氣候向溫帶季風氣候過渡的類型,年平均氣溫6.6℃,年平均降水量382.5mm.境內有9條河流,屬于嫩江和遼河兩大水系.經2014年行政區劃調整,本地區共有15個鄉級行政區(蘇木/鎮)及16個國有農牧林漁場(如圖1,圖2).全旗人口達到了305309人(2015 年),民族組成有蒙古族、漢族、回族、滿族、朝鮮族等14 個民族,其中蒙古族人口最多,全旗有154075人(2015年),其次為漢族,人口142348人(2015年),其他民族人口合計有8886人.經濟生產主要以農業與畜牧業為主.

1.2 數據來源

本文的地名名稱來源于《內蒙古自治區地名志——哲里木分冊》《扎魯特山水地名》等資料及《中國-國家地名信息庫》公布的第二次國家地名普查數據、互聯網地名坐標查詢平臺等,共搜索并統計到了扎魯特旗地區的3349個地名及其空間坐標信息,其中旗縣級地名46個,蘇木/鄉級地名61個,嘎查/村級地名3244個.扎魯特旗行政區劃的矢量數據為2015年的測量數據,本研究所用的社會經濟指標數據及人口統計數據均來源于《2015年扎魯特旗統計年鑒》《2015年通遼市統計年鑒》及《扎魯特旗志》等.

1.3 研究方法

1.3.1 核密度估計法 此方法的原理可解釋為經過設定某一個固定半徑的移動搜索的窗口計算出點或線的密度,再將所有窗口的密度值相加,分析點或線狀要素的空間分布狀況.

其數學表達式為:

其中f( )

x表示核密度值,h表示預先設置的窗口半徑,n表示預先設置窗口范圍內的地名個數,地名點的核密度值為該搜索半徑范圍內的所有密度值的總和.

1.3.2 Ripley’s K函數(多距離空間分析函數) 這是一種分析事件點數據的空間模式的方法.公式如下:

A表示區域,N表示點數,d表示距離,K(i,j)表示權重.如果特定距離范圍內的K 函數觀測值(即L(d))大于K 函數的預期值,表明與該距離(分析尺度)的隨機分布模式相比,該分布的模式更可能是聚類分布的模式.如果K觀測值(即L(d))小于K函數的預期值,則與該距離段的隨機分布模式相比,該分布更可能是離散分布的模式.如果K函數的觀測值大于HiConfEnv(最高置信區間),意味著該距離段的空間聚類存在統計顯著性;如果K函數的觀測值比LwConfEnv(最低置信區間)小,意味著該距離段的空間離散存在統計顯著性.

1.3.3 局部空間自相關分析(Getis-Ord G) 空間自相關分析解決的問題是確定某一空間幾何要素是否在空間上相關及其相關程度[24].通過運行Arcgis 當中的Hot Spot Analysis 工具得出空間上的“熱點區”及“冷點區”等.其公式為:

標準化公式為:

其中,Wij表示空間權重,E(G*i)表示數學期望,表示方差,若值顯著且為正值,說明該區域的要素值要比鄰近區域的要素值高,為高值空間聚集區(熱點區),反之,則是低值空間聚集區(冷點區).

2 地名分類及主要用字分析

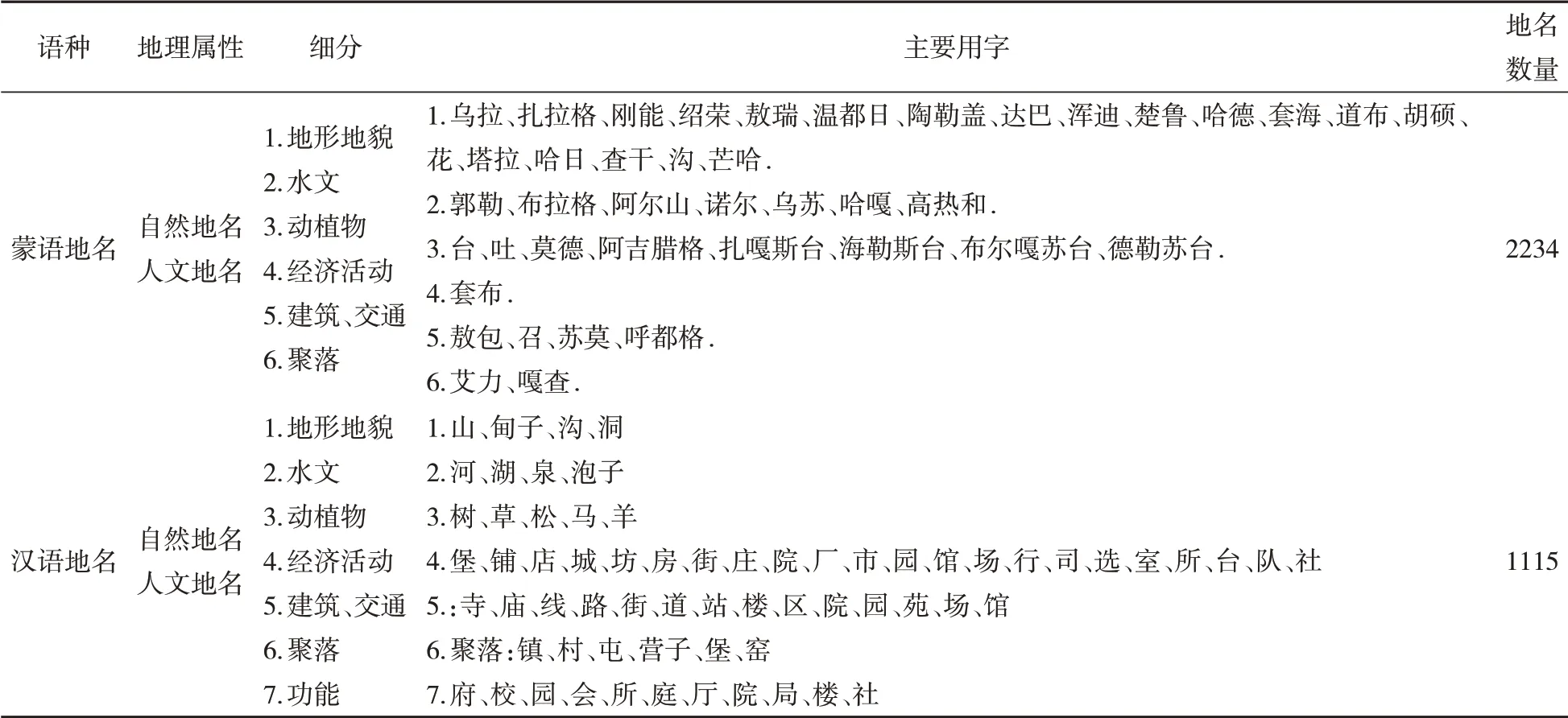

將地名按照其語源分為蒙語、漢語兩大類,又將兩類地名進一步分為自然類、人文類,然后統計其主要用字(表1).

表1 地名語源與地理屬性類型及主要用字Tab.1 Place name etymology and geographical attribute type and main characters

從表1可以看出,蒙語地名的數量是2234處,在此次統計的地名總數中占比為66.71%,而漢語地名為1115處,占總數的33.29%.蒙語地名的主要自然地名類有地形地貌、水文、動植物等,人文地名有經濟活動類、建筑與交通類、聚落類等,其中自然地名的用字類型較多,數量為自然地名占多數,為1954個,人文地名280個.漢語地名有7種小類,多于蒙語地名1類,且人文地名的用字類型較多,數量上也是人文地名較多,人文地名有791處,自然地名324處.

3 地名空間分布模式分析

利用GIS空間統計分析工具中的多距離空間聚類分析工具對兩種地名進行了聚類分析,將計算的距離段設置為十段距離,置信區間設置為99.9%.根據圖3可以看出,計算的結果中蒙語、漢語兩種地名均為K函數觀測值高于K函數的期望值.雖然蒙語地名在個別距離段上顯示觀測值低于期望值,但整體上仍為觀測值較高,表明相對于該距離內的隨機分布,這兩組地名點分布均屬于聚類分布.兩類地名點的K觀測值遠高于最高置信區間,由此可判斷其空間分布都屬于顯著的聚類分布.說明扎魯特旗蒙語地名及漢語地名在空間上較明顯的集中,這是由于地名的密集與離散和人類活動的頻繁程度有關系所致,人類活動在早期嚴格受到自然地理環境的限制,導致人類集中在氣候相對溫暖、地形相對平緩、水源更充足的區域,間接導致地名的分布也集中于這些區域.

另一個原因是不同民族長期在固定的區域內繁衍生息,從事生產活動導致不同語源地名在其活動較多的區域內集中.雖然在城鎮化過程中可能多民族混合在城鎮區域中,但在上世紀工業和第三產業較弱的時期民族的集中分布特征是較為明顯,因為不同民族間的生產方式存在差異,在農牧交錯帶更是如此.

4 地名空間分布特征

空間分布特征被廣泛運用于道路系統、優化城市空間布局等研究中[25],地名領域主要體現出地名所反映的自然、歷史文化現象的空間格局.在確定兩類地名在全局空間上屬于聚類分布的模式后,就要對地名進行局部的分布特征分析,從而確定兩類地名集中分布于哪些區域.從圖4可以看出,扎魯特旗漢語地名的幾何中心在偏東南部的魯北鎮范圍內,其主要分布方向是“西北-東南方向”.而蒙語地名的幾何中心相對于漢語地名更偏于中部,這是由于蒙語地名分布的范圍較廣泛,其分布方向雖然也是“西北-東南”,但是要比漢語地名稍微偏“南-北”的方向.從圖4的核密度分布圖可以發現,蒙語地名在北部與西南、東南部分布較多,這些地區的部分范圍內的核密度值可達到3000以上,而中部以及西北段一些地區核密度值只有0-757.54之間.漢語地名在中部的核值最高,在1355.40-1694.29之間,是東南部與西北部、北部多數地區的3-5倍.造成這種分布特征的一方面原因是自然條件所致,中部的水熱條件較好,平均溫度比北部地區高(緯度與海拔相對北部要低),降水量高于北部,無霜期也相對北部要長,加上地形條件相對于北部的高山、丘陵區要平緩,適宜農業的發展,因此以農耕為主要生產方式的漢族居民集中在中部.而游牧區是需要通過季節性移動尋找適宜牲畜生長發育的區域,如扎魯特旗北部格日朝魯蘇木至今有牧民夏季向北遷徙至霍林河的夏營地,海拔的升高使溫度降低,相對低的地方吸血的蚊、蟲也較少,在炎熱的夏季對牲畜來說更為舒適.圖5表明,蒙語地名分布較多的地區正是自然地名的熱點區.自然地名熱點區內地形高程的變化較多(參考圖2),這些高程變化較多的地區是地形地貌類型的過渡區,這些區域的山谷、川地是歷史時期蒙古族牧民經常活動的區域,因此蒙語地名在北部分布最多,其次是西南部與東南部,中部分布最少.蒙語地名出現最多的詞是與地形相關的“烏拉”“扎拉格”“溫都爾”“紹榮”“剛能”等,及歷史時期的建筑,如“敖包”等.另一個原因是歷史上的一些移民及政策導致,如清末柳條邊開放后,山東、河北、遼寧等地區的居民大量遷入蒙古地區.在訪談當地居民后了解到,清末右翼扎魯特王通過請指招墾也引入了部分內地農民.

根據地方志、地名志以及公開的地名普查數據考證可知,蒙語地名當中的山水地名多為明末形成,從《蒙古游牧圖》及清代的實測地圖也可以證明這一點.而蒙語聚落地名,尤其是北部以牧業為主的地區,多數在偽滿洲國時期“集屯并戶”甚至在解放后的1984年成立霍林郭勒市之后才出現,這就足以說明蒙語地名當中人文類較少是因為蒙古族聚集的地區定居的時間較晚,而聚落景觀的出現又是人文地名產生的基礎.早期的蒙語人文地名主要為與游牧以及封建傳統相關的敖包、寺廟等少數類型.漢語地名的形成時間雖然相對較晚,但也對地區的經濟、教育、醫療等方面的發展有促進作用,尤其解放后,漢語地名當中出現了很多經濟活動、建筑、交通、功能等地名類型,這些漢語地名都體現了城鎮化與現代化所帶來的新型地名文化.結合圖5的人文地名熱點區可知,漢語地名幾乎都聚集在中部.

5 結論

本文收集扎魯特旗3349處地名,對地名進行語源分類后,利用多距離空間聚類函數、核密度估計法、局部空間自相關等方法分析了空間分布的模式及其特征.結果發現:扎魯特旗蒙語地名及漢語地名的K函數觀測值都高于K函數期望值與最高置信區間,可判斷為這兩類地名整體上均屬于聚類分布.而空間分布特征上,蒙語地名多集中于西北部及西南、東南部,與自然地名的冷熱點區較相近,而幾何中心在中部.蒙、漢語地名的分布方向均為“西北-東南”,但是蒙語地名的幾何中心在漢語地名幾何中心的西北方向.漢語地名主要集中分布于中部,其分布與人文地名的冷熱點區相近.氣候、地形、水系等自然環境、歷史時期蒙古族及漢族的生產活動、清朝政策、人口移民等多方面因素導致了這一空間格局的形成.