桃細菌性穿孔病測報及生產防治關鍵技術

盛玉 潘海發 陳紅莉

1.安徽省農業科學院園藝研究所,安徽合肥 230031;2.園藝作物種質創制及生理生態安徽省重點實驗室,安徽合肥 230031;3.碭山縣植保植檢服務中心,安徽碭山 235300;4.安徽農業大學,安徽合肥 230031

摘要 近幾年,桃細菌性穿孔病在全國各地的桃園均有發生,部分地區有逐年加重的趨勢。該文明確了桃細菌性穿孔病的規范測報及生產防治關鍵技術,以期為生產者和農技推廣人員提供理論及技術支撐。

關鍵詞 桃細菌性穿孔病;測報;防治

近幾年,桃細菌性穿孔病在全國各地的桃生產區域均有發生,特別是安徽省有逐年加重的趨勢,少數區域2016年大爆發,致使桃園減產50%以上,嚴重影響桃生產效益。因此,規范桃細菌性穿孔病測報,對指導桃園桃細菌性穿孔病適期科學防治意義重大,在保障桃生產者利益最大化的同時,也有利于同一區域桃園統一管理,助推標準化生產。筆者經多年生產實踐及統計分析,總結了桃細菌性穿孔病的防治指標、預測方法、病情調查、生產防治關鍵技術等,為廣大農技推廣人員及生產者提供理論及技術支撐。

1田間調查方法

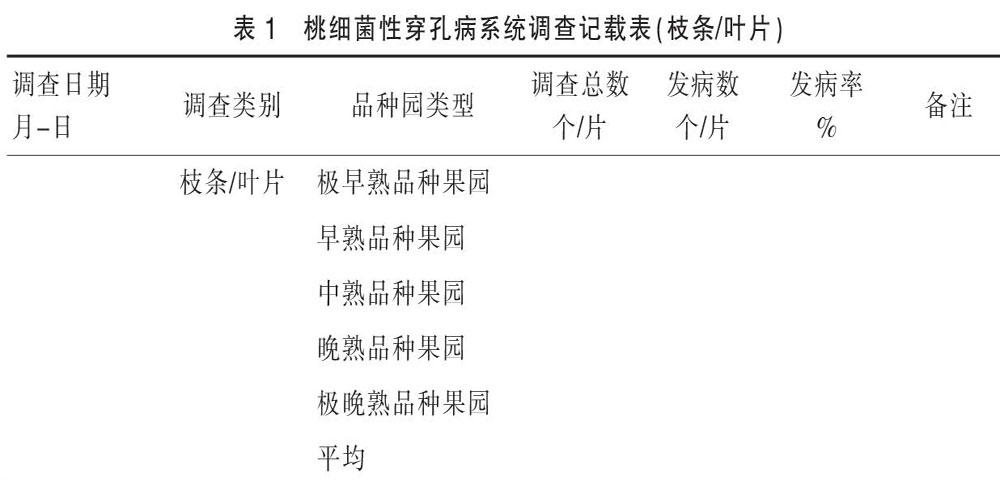

桃樹落花后踏查,發現病葉或病枝后即開始調查,至果實采收完結束,每旬逢第3天、第8天調查1次。選擇當地常年發病較重、有代表性、栽培面積不少于667 m2的極早熟、早熟、中熟、晚熟、極晚熟品種桃園各2~3塊,每園單對角線調查5株,每株按東、西、南、北、中5個方位各固定5個枝條,調查枝條及其葉片的發病情況,結果記入表1。

2測報資料的統計與匯總

2.1發生程度劃分標準

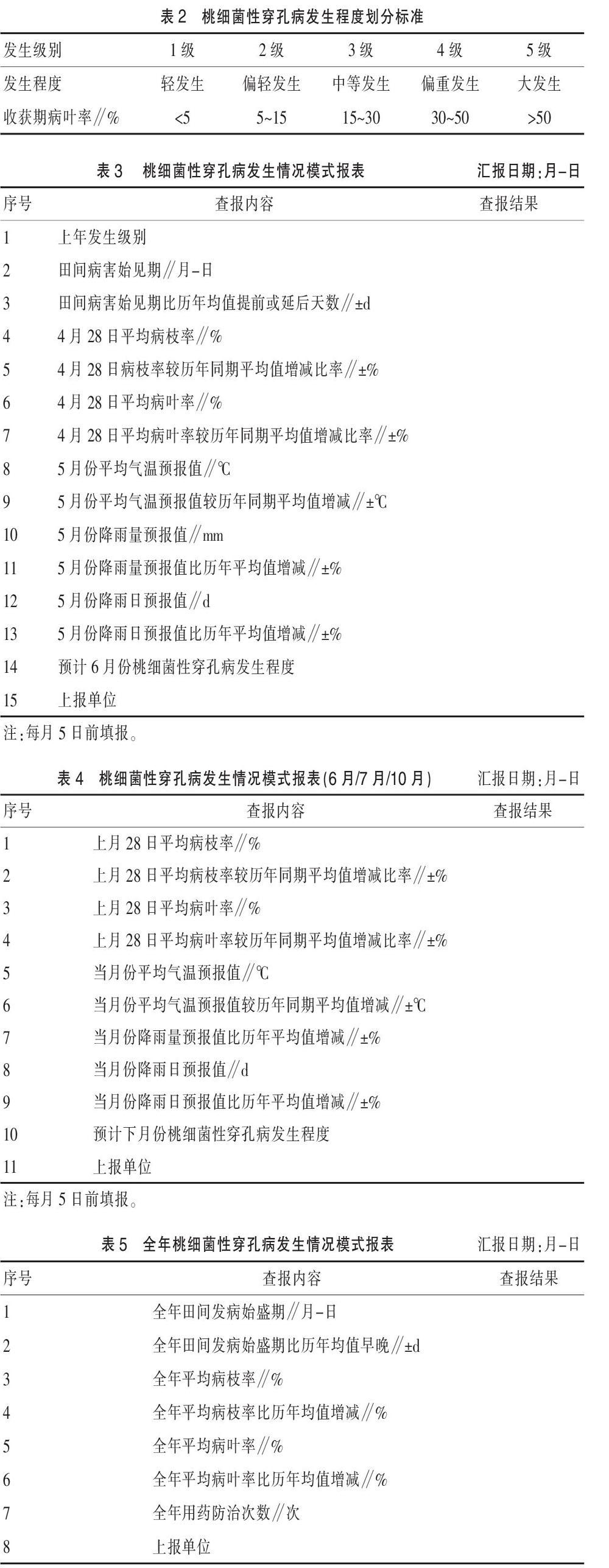

發生程度以采收前病葉率為指標劃分成5級,劃分標準見表2。

2.2測報資料收集

2.2.1預測預報資料? ?桃細菌性穿孔病預測預報,需收集下列有關資料:①各類熟期桃樹面積,桃樹主栽品種及其面積,主栽品種生育期及其必要的栽培管理資料。②當地氣象臺(站)主要氣象要素的預測值和實測值。

2.2.2發病及防治情況記載桃細菌性穿孔病發生面積、發生程度、防治面積和防治措施等,總結發生特點(表3~5),并進行原因分析。

3生產防治關鍵技術

3.1了解危害癥狀,確診是否為細菌穿孔病

細菌穿孔病主要危害葉片,也侵害枝梢和果實。葉片發病時,最初出現水漬狀小斑點,直徑約0.5~1.0 mm,病斑周圍有黃綠色暈環。然后病斑外緣逐漸形成環狀裂紋,病斑干枯脫落,形成穿孔。發病嚴重時大量落葉。新梢受害大多在芽附近出現病斑,以皮孔為中心呈暗綠色水漬狀斑點,以后逐漸變成褐色圓形或橢圓形斑塊,中央略凹陷,表皮龜裂,嚴重時至枝梢枯死。幼果發病時無明顯病斑,但能導致果實干縮,長期殘留于樹上。

3.2根據測報統計分析,精準掌握桃園的發病規律

細菌穿孔病除危害桃外,還危害李、杏、櫻桃等核果類果樹。一般病菌在病枝條皮層組織內越冬,春季萌芽期隨著氣溫上升開始活動。開花前后遇到雨露條件,病原細菌從病組織中溢出,借雨水和昆蟲傳播,經葉片氣孔、枝條芽痕或果實的皮孔侵入。在多雨、多霧和溫暖潮濕的環境下發病重,干旱少雨時發病輕。樹勢衰弱、果園積水和通風透光不良的桃園易發病,一般5—6月份的梅雨季節是全年發病高峰期。

3.3防治措施

發生過細菌穿孔病的桃園冬季必須徹底清園消毒,即在秋天落葉修剪后,清除殘枝病果病葉,用1∶1∶100倍式波爾多液全園均勻噴施1次(含園區道路、溝渠、周圍防風林、電線柱等),萌芽前即桃芽鱗片松動時再噴施1次5°Be石硫合劑+無機銅(如可殺得等),鏟除越冬菌源。

生長季節根據測報情況及時科學合理防治。桃園發病程度為輕發生或偏輕發生級別時不需采用化學防治,應加強肥水管理、注重修剪、合理負載、打造陽光桃園,使之通風透光,促進桃樹健康生長;當桃園達到中等發生級別及以上時,視桃樹健壯情況及天氣條件可適當采用化學防治;當桃園達到偏重發生級別或以上級別時需要及時進行化學防治。由于大部分桃品種的果實對無機銅敏感,因此,在桃樹生長季特別是掛果期間不能用無機銅類藥物防治,只能使用有機銅類藥物,如喹啉銅、噻唑酮(噻唑鋅)、噻菌銅、噻霉酮、代森鋅、代森錳鋅、異菌脲、苯醚甲環唑、吡唑醚菌酯·代森聯、硫酸鋅石灰液(硫酸鋅∶生石灰∶水=1∶2∶250)、春雷霉素、中生菌素等交替使用。

參考文獻

[1] 高月飛.桃樹細菌性穿孔病發生規律與預防措施[J].農業開發與裝備,2019(1):201-202.

[2] 相棟,楊杰,張樹武,等.林芝光核桃穿孔病發生及其危害調查[J].農學學報,2019,9(10):13-17.

[3] 許長新,焦蕊,張林林,等.桃穿孔病的比較鑒別與防治[J].河北果樹,2019(2):55-56.

[4] NYT424-2000,綠色食品鮮桃[S].北京:中國標準出版社,2000.

[5] GB-T8321.1-2000,農藥合理使用準則(一)[S].北京:中國標準出版社,2000.

[6] DB34/T 881-2009,桃樹病蟲害綜合防治技術規程[S].合肥:安徽省植保總站,2009.

責任編輯:李楊