制造業產業升級的層次化度量研究

華斌 吳諾 聞磊

【摘要】隨著技術進步和經濟全球化進程的加快,世界各國都把發展以信息技術為基礎的新型工業視為推動經濟增長的重要動力。為促進對于制造業升級的數量化研究,本文針對制造業升級的度量方法進行了文獻歸類梳理,并在此基礎上嘗試、設計了一種分層度量的基本方法,并注重了方法的系統性與易用性的設計考量。

【關鍵詞】制造業產業升級層次化度量指標體系

一、引言

制造業的興衰直接決定了一個國家的發展能力和戰略地位,具有明確的不可替代性。制造業產業升級是在不斷市場競爭中自然發生的,以及由于科技進步和全球化進程的加快而導致的,同時也帶動了技術進步與經濟發展。

目前對于制造業產業升級的度量方法多偏重價值鏈角度和產業經濟表征的度量方法,這使得產業升級的概念宏觀性過強,制約了對于制造業升級概念的進一步的量化研究空間。為此,本研究嘗試了一種層次化度量制造業產業升級的基本方法。

二、制造業產業升級的基本概念

從全球價值鏈的角度來看,產業升級的本質是附加值較低的環節被相對較高環節代替的過程。學者Gereffi提出,產業升級就是實現從代工生產、貼牌生產,到掌握設計環節,再到擁有核心品牌的轉變。很多學者認為,全球價值鏈下的產業升級一般包括工藝流程升級、產品升級、功能升級直至價值鏈條升級,該升級層次是一般產業升級的典型方法,也是制造業企業提高其獲取價值能力的重要方法。

通過對文獻的梳理我們發現,制造業產業升級的基本概念可以總結為:制造業產業升級具有微觀、中觀和宏觀三個方面的含義,微觀上是產業內企業通過優化資源配置、技術進步來提高生產率,進而獲取更多利潤的過程;中觀上是從某個產業的角度來考慮,包括生產要素、產品種類、價值鏈位置和產業競爭能力的升級;宏觀上是資源在國民經濟各產業之間的流動和國家整體產業結構的質量提高。

制造業產業間具有天然的、不可分割的相互關聯、相互作用關系。制造業產業升級從市場經濟的角度看,就是一個依靠市場競爭驅動的、由微觀驅動中觀、中觀驅動宏觀升級的自然過程。即企業為生存,就必須在激烈的市場競爭中通過對工藝流程優化、科學技術創新、引進等一切手段謀求生存與發展所需要的利潤支持,而產業中各類企業的產品升級必然促進整個產業的技術升級、要素升級和鏈條升級,從而實現中觀的制造業產業升級。最后,制造業各個產業間的技術交流與新技術產品的組合、新理念的相互借鑒必將逐漸傳播至各個制造業產業,從而推動宏觀的制造業產業升級。如此循環往復,形成了一個動態的、可見的自然發展規律。從系統科學角度看,制造業產業升級就是一個開放系統的自然運動過程。

制造業產業升級的度量可以分解為以制造業企業的普遍技術升級行為、產業可比的水平升級和國家制造業總體水平的度量三個層級進行科學度量,使結果能夠分別展示不同層面制造業升級的基本概念和基本內涵,進一步還可以研究層級之間、層級要素之間的作用關系。

三、制造業升級的度量方法研究

1.微觀度量的指標體系研究

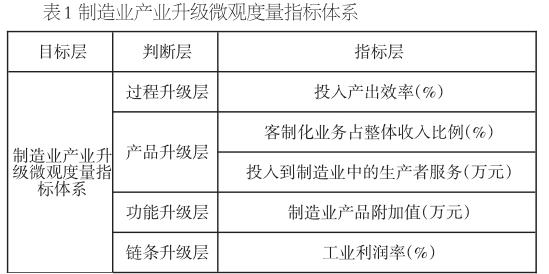

制造業升級的微觀度量,主要是從企業的角度進行研究,也就是針對企業內部價值鏈的調整和變化來研究。從已有的文獻總結來看,我們可以采用過程、產品、功能和鏈條升級的4個層面來分析企業價值鏈的升級。

(1)過程升級層:

基于此,可以運用數據包絡分析法(DEA)對制造業企業的投入產出效率進行分析,進而衡量過程升級。投入產出效率可以反映資源的有效利用情況,為1是投入產出平衡的最佳狀態,不為1時表示可能存在投入冗余或產出不足。

(2)產品升級層

產品升級則是在過程升級的基礎上,深度挖掘客戶需求,進行新產品的研發,從而獲得超越競爭對手的產品優勢;另一方面,企業要轉換視角,提高生產者服務業所占比重,生產者服務是指為其他商品和服務的生產者提供中間投入的服務,企業要想獲取更高利潤,就必須提高售后、維修、交通運輸水平等。

對于產品升級層,可以用客制化業務占整體收入比例和投入到制造業中的生產者服務(MPS)共同衡量制造業企業產品升級。客制化業務代表了一個企業的業務定制化水平,反映企業對于用戶需求調研和對應客制化生產的投入高低。

(3)功能升級層

制造業轉型升級的重中之重是對于核心技術的掌握,技術能力決定一個企業在價值鏈上的位置。一方面,企業需要通過自主學習,增加內部研發投入,引進高層次研究人員,提高產品的技術水平;另一方面,需要積極吸納外部資源,與處于價值鏈高位置的企業接軌,兼容并蓄,提高自身科技水平。

我們在這里運用制造業產品附加值對功能升級層進行定義,附加值是產品的最終價值與初始輸入價值的差值,定量地體現了生產制造、設計、銷售等全流程中,產品內部的價值流動過程。產品的科技含量越高,技術所創造的附加值占比則越大。

(4)鏈條升級層

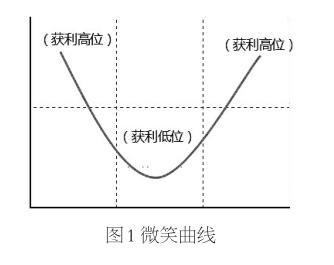

價值鏈理論展示了價值的活動過程,根據微笑曲線理論,技術與市場處于劣勢地位的制造業企業位于微笑曲線的底端,所獲利潤也較少;而擁有高新技術、寬廣市場和優良服務的企業則處于微笑曲線的兩端,相應獲得較高利潤(如圖1)。

鏈條升級,就是離開原來利潤較低的價值鏈,尋求新的高利潤價值鏈的動態進程,這個過程的核心是尋求戰略性環節。根據邁克爾·波特的"價值鏈分析法",企業生產出一項產品,會涉及需求分析、方案設計、實施生產、營銷、交通運輸等多個環節,但是價值占比較高的,只有其中一些環節,即“戰略環節”。企業要進行制造業產業升級,本質上就是企業在價值鏈的這些特定戰略環節上保持優勢。

基于此,本文在度量鏈條層時,采用工業利潤率,其作為一個相對指標,反映了企業在價值鏈上的位置所在。

綜上所述,我們可以得到如表1所示的制造業產業升級微觀度量指標體系:

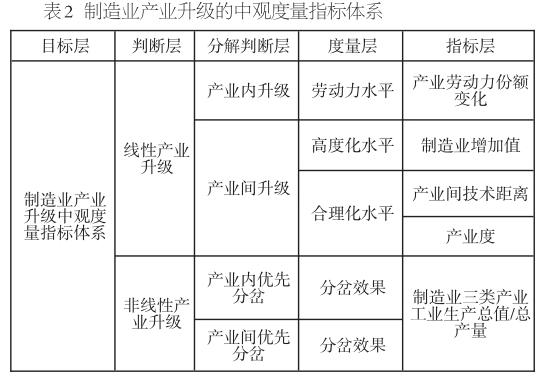

2.中觀度量的指標體系研究

制造業產業升級的中觀度量,需要從產業內部和產業間兩個角度進行研究。目前我國產業升級主要有產業內和產業間這兩種方法,產業內升級是一種垂直升級,從產業鏈下層向上層進行變動;產業間升級是一種水平升級,在滿足一定條件后,從某個產業向另一個相似產業進行跳躍。我國制造業產業升級主要依靠前者,但實際上產業間升級不可忽視。

產業升級按照升級方式包括線性和非線性升級。根據比較優勢演化理論,產業升級并不是無限的,在升級過程中,眾多因素會對其產生約束,所以,產業升級是向其最相似產業演變,即線性的產業升級。另一方面,根據擴展的比較優勢演化理論(張其仔,2007),產業升級是受其他產業影響的,不同產業之間的交融將會更有效地促進經濟發展,即非線性的產業升級。

對于線性產業升級的產業內升級部分,本論文采用產業勞動力份額變化作為度量指標,具體采用三位數產業勞動力占所屬兩位數產業勞動力的倒數。當所有三位數產業勞動力在所屬兩位數產業中分布均勻時,指標值最小。而當制造業產業有所升級時,勞動力也將從價值鏈下層向上層進行移動,產業勞動力份額會先變小后變大。對于產業間升級部分,一方面用制造業增加值(MVA)表現產業間升級的高度化程度,另一方面,采用技術距離和產業度,共同作為產業間升級的合理化程度的度量指標。產業間升級不是盲目地向價值鏈高端產業轉移,而是要衡量產業間技術距離,向距離最近的產業轉移,最大限度防止產業比較優勢斷檔。產業度則參考了圖論中度的概念,代表了產業的升級潛能,在進行產業間升級時,不僅要考慮目標產業的當前效益,還要目光長遠,考察后續產業的升級空間。

非線性產業升級包括產業內升級優先分岔和產業間升級優先分岔。前者指的是把產業內部升級放在第一位,當內部升級水平足夠高時,可以進行產業間升級,實現橫向發展。產業間升級優先分岔則與之相反,通過產業間升級促進內部升級。研究表明,一個國家的產業結構升級到較高水平后,會反過來促進低層次的產業內部的升級過程。基于此,非線性產業升級可以采用制造業三大類產業(勞動、資本和技術密集型制造業)工業生產總值與制造業總產值之比進行度量,具體而言,則是低利潤的勞動密集型產業占比減少,資本密集型先升后降,技術密集型比重提高。

對于制造業產業升級的中觀度量指標體系本文采用了如表2所示的度量方法:

3.宏觀度量的指標體系研究

制造業產業升級的宏觀層面分析,則是從國家制造業總體層面的角度進行研究。宏觀的制造業產業升級指的是制造業的要素從低級向高級發生變化,整體產業結構發生良性改變的度量問題。制造業宏觀升級受到國家政策、開放程度等因素的直接影響。

本文根據在綜合考慮全局性、合理性、有效性、動態性的原則下,從以下4個角度建立制造業產業升級宏觀度量指標體系:

(1)經濟效益:作為制造業產業升級的最直觀表現,在衡量經濟效益時,采用工業利潤率、制造業增加值、制造業增長率、制造業產品附加值和勞動生產率共5個指標綜合考察。

①工業利潤率。工業利潤率較為有效地展現了國家在制造業產業鏈上的角色。

②制造業增加值。作為一個絕對量指標,可以衡量制造業經濟效益,不易受到其他因子干擾。

③制造業增長率。制造業增長率與制造業增加值相關,作為相對量指標,二者結合,能夠更加全面地反映產業升級的經濟效益。

④制造業產品附加值。產品附加值反映了生產過程中的所有活動對原材料價值升值的貢獻度。高附加值產品利潤率高,反映了更高的技術水平。

⑤勞動生產率。勞動生產率是在特定時間內,勞動者的勞動成果與其消耗量之比,可以將一個國家各產業的勞動生產率按某種方式綜合形成全行業勞動生產率,據此衡量宏觀產業升級的經濟效益。

(2)技術能力。制造業產業升級的主要動力是技術創新,本文綜合考慮制造業的各種技術指標,采用了以信息化水平、全球創新指數、開放市場指數、新興產業產值比重4個指標度量一個國家的產業技術能力。

①信息化水平。信息化水平反映了一個國家宏觀的先進科技應用程度,我們采用了國際互聯網用戶數占總人口的比率進行代表,該指標與信息化程度成正比。

②全球創新指數(GII)。全球創新指數可以衡量國家科技創新能力,是由世界知識產權組織(WIPO)發布的指標體系,重點考察對象是創新因子的投入產出比,數據可以參考每年更新的《全球創新指數報告》。

③開放市場指數(OMI)。開放市場指數展現了一個國家的經濟交流開放水平。制造業產業間升級越來越成為制造業升級的重要形態,但其與國家的經濟開放程度有關。

④新興產業產值比重。新興產業產值比重的定義是新興高科技產業產值占GDP的比率。比率越高,說明高新產業發展勢態越好,國家的技術創新能力越強。

(3)產業結構。一個國家的產業結構升級表現為資源要素從低附加值、資源密集型產業向高附加值、技術密集型產業的變動過程,可以從速度和方向兩個層面考察。變動速度指的是不同產業之間的相互變動速度,可以用霍夫曼比例及三大產業產值變動率來衡量;變動方向說明了產業變動的合理與否,可以用泰爾指數來衡量。

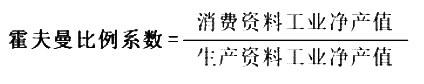

①霍夫曼比例。霍夫曼定律指的是在國家工業化的前進過程中,霍夫曼比例持續下降,反映了產業結構演進的高度化程度。

霍夫曼比例的計算方法如下圖:

②三大產業產值變動率。三大產業產值變動率可以反映產業結構的變化過程。

③泰爾指數。泰爾指數利用信息論中的熵來衡量產業結構升級的合理化程度,計算方法如下圖,泰爾指數越接近0,表示產業結構越合理。

(4)資源利用率。在制造業產業升級過程中,不可忽視的是對生產要素的利用效率,主要表現為由低利用率向高利用率的轉變過程。本文將從能源技術效率、單位經濟總量能耗和、能耗結構3個角度考察資源利用率。

①能源技術效率。表示在生產制造過程中的能源轉化率,指標值越高,表示由能源轉化為最終產品的效率越高,資源利用率越高。

②單位經濟總量能耗。單位經濟總量能耗是每生產一單位GDP時,所消耗的能源量,展示了能源使用效率的高低,反映經濟是否可持續發展方式。能源消費構成(原煤、天然氣)、經濟增長方式(粗放型、集約型)、自然條件、設備技術水平等都會對單位GDP能耗產生影響。

③能耗結構。能耗結構反映了一個國家能源消耗的合理化程度,用可再生資源和不可再生資源分別占能源消費量的比重表示,合理的產業結構中,可再生資源占比應大于不可再生資源。

本文從經濟效益、技術能力、產業結構和資源利用率4個層級共15個指標建立制造業產業升級宏觀度量指標體系,如表3所示:

四、結論與展望

隨著互聯網應用的廣泛普及,知識的流動對于制造業的競爭與升級的推動性越來越強,互聯網+的概念形成與物聯網技術的普及,對于制造業的轉型升級形成了廣闊的空間。為此,進一步對于制造業升級的層級間作用研究、層級中的要素作用研究都具有十分重要的研究價值。如果本文的研究結果能夠在制造業升級理論的研究中發揮一點作用,我們就達成了研究的目標。

參考文獻:

[1]Gary Gereffi. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain. Journal of International Economics, 1999(48): 37-70.

[2]劉志彪.全球化背景下中國制造業升級的路徑與品牌戰略[J].財經問題研究,2005(05):25-31.

[3]高傳勝.中國生產者服務對制造業升級的支撐作用——基于中國投入產出數據的實證研究[J].山西財經大學學報, 2008(01):44-50.

[4]陽立高,龔世豪,王鉑,晁自勝.人力資本、技術進步與制造業升級[J].中國軟科學,2018(01):138-148.

[5]盛豐.生產性服務業集聚與制造業升級:機制與經驗——來自230個城市數據的空間計量分析[J].產業經濟研究,2014(02):32-39+110.

[6]張琴,趙丙奇,鄭旭.科技服務業集聚與制造業升級:機理與實證檢驗[J].管理世界,2015(11):178-179.

[7]朱有為,張向陽.價值鏈模塊化、國際分工與制造業升級[J].國際貿易問題,2005(09):98-103.

[8]紀玉俊,張彥彥.互聯網+背景下的制造業升級:機理及測度[J].中國科技論壇,2017(03):50-57.

[9]韓紅麗,劉曉君.產業升級再解構:由三個角度觀照[J].改革, 2011(01):47-51.

[10]焦勇.兩化融合與產業結構變遷:理論與實證[D].山東大學,2018.

作者簡介:華斌(1963年-),男,博士生導師,研究方向:管理科學與工程。

注:本文系天津市哲學社會科學規劃項目《互聯網廣泛運用與天津市制造業產業升級研究》的階段性研究成果,項目編號:TJYY17-027。