移動社交用戶自我表露差異化的影響因素探析

王藝萌

【摘 要】步入移動社交時代,越來越多的用戶喜歡在社交平臺上分享自己的信息進行自我表露,期望進行個人形象的建構、情感的宣泄和社會資本的維護等,然而目前不少用戶在不同社交平臺上的自我表露狀況存在一定的差異。本文首先對“自我表露”的概念及相關理論進行了闡釋,基于理論提出了三個假設,并對新浪微博的相關文本進行了文本分析和數據采集,配合深度訪談得出初步結論,又采用調查問卷驗證了部分結論。本文得出社會交往壓力、感知收益和隱私關注等因素會造成用戶在不同社交平臺(微信和微博)自我表露的差異。

【關鍵詞】自我表露;社交平臺;差異;社會交往

中圖分類號:G206文獻標志碼:A? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1007-0125(2020)06-0176-03

一、背景及總述

移動社交平臺目前發展迅速,已深入國人的日常生活。社交網絡服務為用戶帶來信息溝通與交流的便捷。在移動社交平臺上,用戶可以將自己的工作與生活內容、個人照片及視頻、個人情感表達內容等信息發送到社交平臺上,與他人進行分享和互動,獲得交流溝通的滿足。據《2018微信年度數據報告》顯示,2018年,每天有10.1億用戶登錄微信,龐大的用戶規模可謂是當之無愧的社交霸主。與此同時,2018年 11月28日,微博發布2018年第三季度財報。截至9月30日,微博月活躍用戶達4.46億,繼續保持7000萬的同比凈增長,日活躍用戶也增至1.95億。微博一直以來都是熱點事件傳播發酵的首選甚至獨家平臺,具有在熱點事件發現、傳播、討論上具備的領先優勢,這都是其獲取新增用戶和提升活躍的獨特能力。社交網絡平臺目前已演化成為一個自我表露、自我建構、自我確認的過程。

據美國社會學家馬克·格蘭諾維特指出,社會交往是由“強關系”和“弱關系”組成的,家人、朋友等我們經常與之互動的人構成“強關系”,反之,其他人群則與我們構成“弱關系”。對比微信和微博兩者而言,微信更偏向于基于“強關系”和高黏合度的社交媒體,而微博則對于用戶來說,更偏向于是基于“弱關系”的社會化媒體。用戶在意見發表過程中受到復雜心理動機的影響,因此在兩個平臺自我表露的狀況也有著顯著差異。

自我表露,是人際傳播的基本理論,最先是由Jourard(1958)提出、界定并開展發展性研究的。自我表露主要有以下兩種分類:Delerga 和 Margulis(1983)把自我表露分為兩種類型:描述性自我表露和評價性自我表露。前者主要與事實性信息相關,包括有關個人的思想、經歷等;而后者更多指個人對自己的感受、評價或判斷的自我表露,包括自我評價、內心感受等[1]。自我表露還可分為正向的自我表露和負向的自我表露,分別為積極正向的個人信息表露或對自己形象產生不良影響的負面內容展現;其中網絡自我表露可分為“靜態網絡自我表露”和“動態網絡自我表露”兩類[2]。其中,本文所討論的是移動社交用戶在社交平臺上的靜態自我表露內容,即是指通過社交平臺將自己的信息以文字、圖片、視頻等方式透露給他人的行為。

自我表露是各種社會關系形成的前提條件。社交網絡中的自我表露,是人們 通過在線內容生產,通過多種方式向他人傳遞信息,并以此達到維持在線信息溝通或滿足個人需求的一種信息傳播行為。目前隨著社交平臺的用戶規模增大,每個用戶面對的社會關系和目標人群更復雜,自我表露的內容和尺度也會因人而異。

2018年年末,針對微信的分組、屏蔽等功能,微博上網友也進行了熱切的討論,相關話題都擁有幾億的閱讀量,討論人數也至少幾萬人。其中對于“朋友圈三天可見有必要嗎”這個話題,將近8萬人對此進行了投票,約4.5萬人認為“有必要”,表示有些內容不需要其他人知道,而約3.4萬人認為“沒必要”,社交功能無須太過在意。

目前有研究表明用戶社交關系網絡穩定甚至萎縮,用戶信息分享熱情降低,甚至逃離社交媒體的現象逐漸增多,不少用戶產生了社交媒體倦怠的行為。[3] 微信作為基于強關系的社交媒體,隨著用戶關系的復雜,出現此類倦怠行為的用戶數量更多。微博話題“朋友圈的我和微博的我”一經發起,便迅速引發網民熱切討論,話題一度登上微博熱搜榜前幾位,截至2019年初,該單個話題的閱讀量達到3億,討論人數達7.4萬人。部分意見領袖以九張圖片的形式生動詳細對比了用戶在兩個社交平臺上發布內容的差異,單篇博文的轉發量、評論量超過3萬,點贊量超4萬,人們紛紛發表觀點并收獲共鳴。

二、研究問題及假設

用戶的自我表露涉及很多不同的理論,其中筆者主要選取以下幾種理論進行闡釋,并基于以下理論提出研究問題及假設。

去個性化的社會認同理論[4]認為網絡空間的匿名性引起網絡上個體自我意識減少、對網絡環境的認同增加,進而產生更多形式和更大程度的自我表露,同時網絡空間的自我表露更大程度上遵從網絡空間或特定溝通群體的既定規范。

社會互惠理論認為人際交往就是“得到東西回報相應東西。”影響領受表露信息者是否會回報相應表露的有四個方面的因素:對吐露者表露信息方式的感知;領受者是否想加強、建立和持續關系;關系的發展階段;表露者是否允許其回報表露。

溝通隱私管理理論(CPM)[5]用可滲透可伸縮的界限做比喻來區分隱私和公開之間的關系。個體通過一種隱私管理系統來控制隱私界限的可滲透性。根據該理論,表露隱私后會使人感到脆弱,因此個體通過建構溝通隱私界限來控制表露隱私后可能帶來的危險。[6]

基于以上理論和當前平臺上的社交現狀,可初步提出幾個假設:

(一)社會自我造成了自我表露的差異化。

每個人的自我表露受到圈子中社會規范的制約[7],受到所扮演的社會角色的影響,自我表露時更多展示的是社會自我。

(二)用戶的感知收益影響其進行自我表露的意愿。

這里的“感知收益”是指社交融入所收獲的愉悅及滿足感[8]。

(三)用戶的隱私關注造成其自我表露內容的差異化。

三、研究方法

(一)數據收集

本文以新浪微博相關熱門話題為考察對象,對話題內容,參與用戶進行分析。基于移動社交用戶在不同平臺上的實際情況,利用文本分析、深入訪談、問卷調查等方式進行本次研究。

通過專業的微博數據抓取軟件集搜客對熱門話題“朋友圈的我和微博的我”中熱門微博的熱門評論(點贊數大于等于10)和話題內博文發表的內容及參與討論的用戶信息進行初步抓取。可獲知對于朋友圈發表的意見看法,經語義分析系統基于完美雙數組TRIE樹的詞頻統計,可提取的前5位關鍵詞是“朋友”“屏蔽”“斟酌”“嚴謹”“生活”;同樣,人們對于微博的描述經篩選后統計得出的前5位關鍵詞是“放飛”“矯情”“凈土”“隨便”“真實”。經統計,參與討論并發表類似看法的女性用戶占了八成以上,主要年齡大致分布在23-30歲這個年齡段。對比《2017微博用戶發展報告》的用戶畫像,微博月活躍用戶中,30歲以下用戶超過八成,其中“23-30歲”用戶占比最多達38.6%,“18-22歲”用戶達27.6%,“18-30歲”用戶總體占比超過半數,是微博的主力人群。同時,來自三四線城市的用戶占微博月活躍用戶50%以上。對比兩者數據基本吻合,可結合用戶實際情況進行合理假設。

因微博文本的發表用詞較為隨性主觀,提取的文本用于分析和統計時需要大量人工篩選和語言的整理。因此,筆者自行將內容分類整理,并選取15名對象(年齡分布合理,且同時使用微信和微博)進行深入訪談,了解他們的使用方式、使用頻率、自我表露狀況和心理動機等,可得出以下結論:

1.用戶對于兩者的使用方式及功能有不同的認識

目前用戶傾向于把微博作為一個公開的社會化媒體平臺,使用用戶的范圍廣、信息來源多,主要用于熱點事件的搜索圍觀,主動獲取自己感興趣的內容,及時了解自己感興趣的知名人物的近況,很少用于熟人社交,2/3的訪談對象表示自己的微博好友圈中現實的親友占比20%以下;而微信仍舊是一個基于強關系的社交媒體,雖然目前添加了不少陌生人,但主要還是用于熟人社交,熟悉的親友占了聯系人列表的80%以上,微信目前仍主要用于生活和工作,作為一個即時性的通訊工具來維系人們的社會關系,社交圈子較為固定,信息來源也相對少,用戶普遍反感朋友圈的廣告營銷、雞湯泛濫等行為,信息獲取方式較為被動。

2.用戶對于兩者的心理動機不同,自我表露方式不同

從訪談對象來看,微博由于關注對象和粉絲人群中熟人較少,因此在微博更能擁有個人空間,原創博文的發表是對自我的記錄,自由度高,不用有太多顧慮,負面情緒的發布更多是出于發泄心理,對回應和共鳴的期待較小;朋友圈私密性較強,是面向他人的展示,在進行自我表露時伴有“分享”的心理,期望獲得回應、滿足受到關注等心理,自我表露的心理動機更強,期望通過微信進行“自我形象的建構”,形象建構的目的性較強,因此傾向于構建一個符合自我認知的形象,自我表露內容相對偏積極正面;

3.用戶出于對隱私的關注,自我表露的程度不同

目前,人們對于個人信息安全的保護意識進一步增強,微博作為一個公開性的平臺,陌生人居多,更多是轉發評論相關內容,用戶在進行自我表露時,真正有關自己的個人信息較少,只有當表露自己的情緒和內心深處更加私密的想法時,會傾向于選擇一個較陌生的社交環境;而微信作為熟人社交,總體自我表露程度較高,用戶會分享自己的生活和工作,其中隱含較多個人信息。但是對于情緒和個人真實想法方面的表露較為保守。

經過以上的訪談整理和文本分析整理,本研究可以得出目前信息過載和社交過載的狀況,以及群體壓力、群體規范的影響造成了人們的社會交往壓力,從而影響用戶的自我表露。此外,人們對于隱私信息的關注也造成了自我表露內容和程度的差異。

針對這些結論,本文發放了問卷對于目前用戶的自我表露狀況進行了統計分析,以期對于以上結論進行輔助驗證。問卷樣本回收數量為163份,除去在社交平臺的使用情況一題中選擇“一般只用微信”的19人(本研究探究自我表露的差異,樣本需同時使用兩種社交軟件),有效樣本量為144份。

(二)數據分析

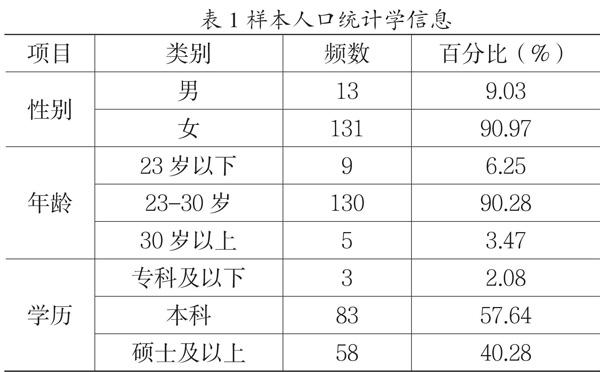

問卷的設計包含了部分樣本人口統計學信息,少量行為多選題,并對一些態度行為采用Likert五級量表的形式進行五級打分(1-5分),利用問卷可以得出部分直觀結論,下文將選取部分指標進行簡要描述性分析。

其中,調查對象大多分布在“23-30歲”,以女性用戶為主,學歷集中在本科及以上。

就調查對象的朋友圈可見天數設置情況來看,約53.47%的用戶將朋友圈設置為“三天可見”,約38.89%的用戶設置為“半年可見”,而設置為“全部可見”的用戶最少,約7.64%。對于“我發布朋友圈前一般會進行分組屏蔽”這一問題的均值(標準差)為2.83(1.09),在統計“微博的互關聯系人列表中現實親友所占的比例”時,答案集中在“20%以下”(48.65%)和“20%-40%”(41.37%)。可以看出社會交往壓力對于年輕用戶的社交行為是有一定影響的。然而三個問題之間沒有顯著的相關性,可推測除了因交往壓力產生的部分倦怠行為外,用戶行為還可能受到隱私關注等其他因素的影響。

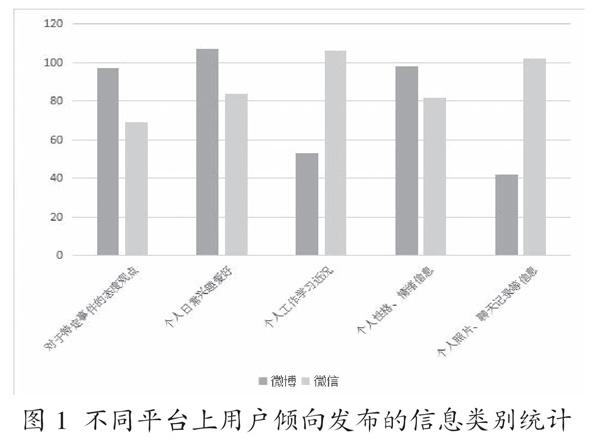

對于用戶更傾向于發表在微博(微信)上的信息類別,也可以進行統計:

由此可見,對于這一部分被調查用戶,他們對微信和微博的使用功能定位存在一定的差異性,微博更多作為一個興趣愛好、性格情緒的展現以及熱點事件的閱讀討論,而微信更多被用于工作學習近況的記錄和個人真實社交的呈現以維系社會資本,在微博這樣一個相對陌生的社交環境下,大部分人并不傾向于透露太多個人信息。

以上數值可以看出上述情境的設定是會不同程度上影響被調查用戶的自我表露狀況。之前的假設和訪談結論得到了一定程度的支持。然而參照馬斯洛的需求層次理論,在進行自我表露的用戶復雜心理動機方面,后期可以進一步研究。

四、結果與討論

首先,社會自我是自我表露的主要形態,出于“自我形象構建”的動機使得人們使用不同社交平臺時的自我表露內容存在差異。信息過載已成為當前社會生活現狀,社交過載使得人們的關系網絡趨向復雜,用戶在不同程度上都存在社會交往壓力。而交往壓力越大,對社交媒體的倦怠程度越高,用戶越期待擁有個人空間,這時對于不同應用的不同定位,就產生了自我表露的差異。對于調查的大部分人而言,微博是一個相對陌生的社交環境,負面情緒和部分不成熟的態度觀點的發表,也不會影響在現實交往對象面前“自我形象的建構”,不會對個人的社會關系產生影響。而微信目前作為熟人社交平臺,人們會面臨更多來自家人、同事、老師、領導等人的關注,在進行自我表露時較為保守,受到群體壓力、群體規范等心理的限制。

其次,在社交平臺上的感知收益也會對自我表露產生影響。在不同平臺的社交活動進行過程中,用戶與他人的互動越頻繁,互動的體驗感越好,用戶越傾向于在哪個平臺進行自我表露。因此移動社交用戶在不同平臺上的自我表露狀況(數量和內容)存在差異。

最后,用戶對于隱私信息的關注很大程度上影響了自我表露的內容。在微博這樣一個公開性的社會化媒體上面,人們之間的了解程度相對較低,人們更傾向于分享含有個人隱私線索較少的內容,如態度觀點、性格情緒等;而微信作為基于強關系的社交媒體,整體聯系用戶熟悉程度較高,人們也不介意分享更多的生活日常。總體而言,人們對于個人隱私的保護意識較強,自我表露的程度應該因人而異。

參考文獻:

[1]蔣索,鄒泓,胡茜.國外自我表露研究述評[J].心理科學進展,2008(01):114-123.

[2]謝笑春,孫曉軍,周宗奎.網絡自我表露的類型、功能及其影響因素[J].心理科學進展,2013,21(02):272-281.

[3]季忠洋,李北偉,朱婧祎,陳為東.情感體驗和感知控制雙重視角下社交媒體用戶倦怠行為機理研究[J/OL].情報理論與實踐1-8[2019-01-14]。http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1762.g3.20181205.1306.010.html.

[4]Douglas K M, Mcgarty C. Identifiability and self-presentation: computer-mediated communication and intergroup interaction[J]. British Journal of Social Psychology, 2011, 40(3):399-416.

[5]Petronio S. Boundaries of privacy: Dialectics of disclosure.[J]. New England Journal of Medicine, 2002(15):1505-1506.

[6]劉魯川,李旭,張冰倩.社交媒體用戶的負面情緒與消極使用行為研究評述[J].情報雜志,2018,37(01):105-113+121.

[7]葛紅寧,周宗奎,牛更楓,陳武.社交網站使用能帶來社會資本嗎?[J].心理科學進展,2016,24(03):454-463.

[8]牛更楓,鮑娜,周宗奎,范翠英,孔繁昌,孫曉軍.社交網站中的自我呈現對生活滿意度的影響:積極情緒和社會支持的作用[J].心理發展與教育,2015,31(05):563-570.