德國職業(yè)教育附加資格模塊的施行及其價值

摘要:為強化職業(yè)教育系統(tǒng)與勞動力市場間的聯(lián)系,滿足不斷變化的勞動世界和學習者個性化的需求,德國引入了技術技能人才培養(yǎng)與資格認定的創(chuàng)新型資格化模塊——附加資格模塊。附加資格模塊的實踐價值體現(xiàn)在:作為職業(yè)資格的重要補充,促進了職業(yè)教育的現(xiàn)代化,提升了職業(yè)教育的吸引力;作為學生職業(yè)成長的重要路徑,滿足了學生的個性化需求,提高了畢業(yè)生的就業(yè)能力;作為企業(yè)和職業(yè)學校人才培養(yǎng)的重要工具,滿足了企業(yè)的個性化需求,提高了職業(yè)學校的辦學聲譽,也促進了校企雙元開展深度合作。德國附加資格模塊的成功經(jīng)驗,對我國開展1+X證書制度試點具有重要參考價值。

關鍵詞:德國;職業(yè)教育;附加資格模塊; 1+X證書制度試點

中圖分類號:G719? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1672-5727(2020)02-0086-07

2019年,我國頒發(fā)的《國家職業(yè)教育改革實施方案》明確提出:“深化復合型技術技能人才培養(yǎng)培訓模式改革,借鑒國際職業(yè)教育培訓普遍做法,制訂工作方案和具體管理辦法,啟動1+X證書制度試點工作。”德國近年來引入創(chuàng)新型資格化模塊——附加資格(Zusatzqualifikation,ZQ)模塊,旨在強化職業(yè)教育系統(tǒng)與勞動力市場間的聯(lián)系,滿足不斷變化的勞動世界和學習者個性化的需求。德國職業(yè)教育的附加資格模塊與我國1+X證書制度中的“X”具有一定的可比性,都是倡導職業(yè)教育的學習者在獲得學歷證書的同時,取得其他職業(yè)相關的資格證書,以提高畢業(yè)生的就業(yè)能力,改善職業(yè)教育的適應性。德國附加資格模塊,對我國的1+X證書制度的實施具有重要的借鑒意義。本文通過重點分析德國附加資格模塊的施行及價值,嘗試對我國1+X證書制度試點提出啟示。

一、德國附加資格模塊的內涵闡釋

(一)附加資格模塊的內涵

為強化教育培訓系統(tǒng)與勞動力市場間的溝通聯(lián)系,提高職業(yè)教育和高等教育間的滲透性,促進教育與實踐的交流,德國在2001年發(fā)起“職業(yè)教育+”(AusbildungPlus)改革項目,提出“職業(yè)教育+附加資格”和“雙元高等教育”①兩類人才培養(yǎng)模式。附加資格模塊作為其中重要的教育政策工具,旨在提高職業(yè)教育的適應性,彌合或縮小職業(yè)教育系統(tǒng)與勞動力市場需求之間的代溝,提供適時滿足勞動力市場和學生個性化需求的職業(yè)教育。2005年,德國修訂的職業(yè)教育法(Berufsbildungsgesetz,BBiG)中首次提出引入“附加資格模塊”。BBiG指出:“附加資格模塊是一種在教育職業(yè)的‘職業(yè)標準之外傳授的額外的知識、技能和能力,是面向國家認可的教育職業(yè)的學徒,在教育期間進行的其它補充內容的培訓。”從培養(yǎng)對象看,附加資格模塊針對在雙元職業(yè)教育制度框架下接受初次職業(yè)教育的學徒;從培養(yǎng)目標看,附加資格模塊的培養(yǎng)目標要高于職業(yè)教育條例和職業(yè)學校中規(guī)定的最低要求,是“職業(yè)標準”基礎上職業(yè)行動能力的深化和擴展;從培訓實施條件和時間看,要求附加資格模塊在學徒接受職業(yè)教育期間或之后立即進行,最短學習時長不低于40小時,必須通過能力考核認證才能取得最終的資格證書[1]。三個實施條件缺一不可。

(二)附加資格模塊的分類

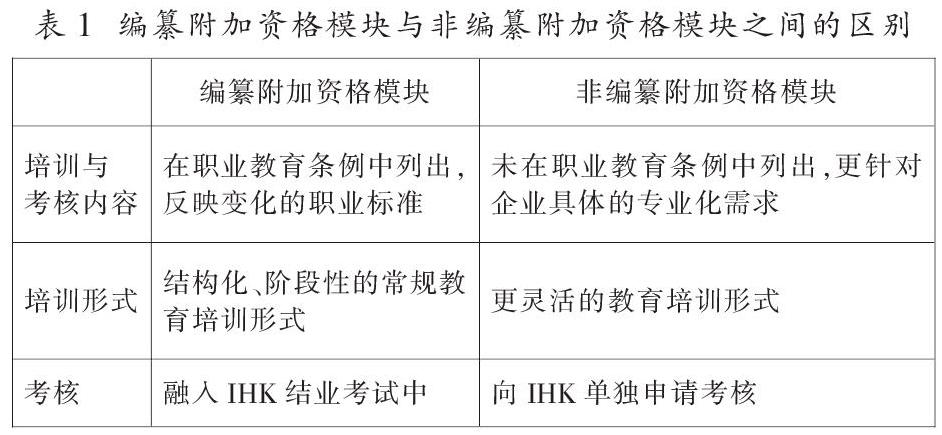

附加資格模塊,依據(jù)有無納入職業(yè)教育條例中,分為編纂附加資格模塊和非編纂附加資格模塊。兩類附加資格模塊都是采取自愿原則,即由學生決定是否選擇學習。編纂附加資格模塊是在教育職業(yè)的職業(yè)教育條例中有明確規(guī)定的附加資格模塊。教育企業(yè)提供常規(guī)的結構化培訓,將編纂附加資格模塊要求融入到教育培訓全過程中,最終的考核也融入到了最終的結業(yè)考試中。非編纂附加資格模塊是沒有被納入職業(yè)教育條例的附加資格模塊。這些附加資格模塊由教育企業(yè)獨家提供,教育企業(yè)在學習者附加資格模塊培訓結束后向行業(yè)協(xié)會單獨提出申請,學習者參加單獨組織的考核[2]。

與編纂附加資格模塊相比,非編纂附加資格模塊在數(shù)量上占主體地位。據(jù)“職業(yè)教育+”數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計,德國目前非編纂附加資格模塊種類達到400多種,每年有2000多個培訓組織提供約18000項附加資格模塊,有8萬多名學徒獲得非編纂附加資格。盡管編纂附加資格模塊數(shù)量相對較少,但值得注意的是,近年來德國編纂附加資格模塊的數(shù)量處于急劇發(fā)展階段。2009—2010年,德國僅有1個職業(yè)設有編纂附加資格模塊。2017年,設有編纂附加資格模塊的教育職業(yè)數(shù)量增至8個,2018年,該類教育職業(yè)數(shù)量增至20個(見表2)[3]。 編纂附加資格越來越多,根本原因為應對工業(yè)4.0背景下技術、工作要求的不斷變化。教育職業(yè)必須在原有的名稱下面能力需求進行擴展,但又沒有達到重新設立一個新教育職業(yè)或重新修訂教育職業(yè)標準的程度。預計未來德國將有更多的編纂附加資格模塊納入到教育職業(yè)的職業(yè)教育條例中,以此提高職業(yè)教育的靈活性與可擴展性。

二、德國附加資格模塊的運行機制

(一)精細嚴謹?shù)姆煞ㄒ?guī)

德國職業(yè)教育法中規(guī)定,附加資格模塊必須滿足以下要求:附加資格模塊的最低學習時長不得低于40小時;附加資格模塊的最低內容標準必須超過法規(guī)的最低要求,即能力要求要高于教育框架計劃和框架教學計劃中的內容;學習結束必須進行考核,以確定是否具備附加資格模塊能力,成績合格者頒發(fā)相應的證書[4]。

此外,提供附加資格模塊的職業(yè)學校也對其運行實施制定了具體的法規(guī)約束。例如,職業(yè)學院考核條例(Prüfungsordnung Berufskolleg,APO-BK)做了如下規(guī)定:職業(yè)學院應免費為學生提供附加資格模塊培訓;附加資格模塊認證可以由職業(yè)學院負責,也可由行業(yè)協(xié)會等其他機構負責;職業(yè)學院要與企業(yè),跨企業(yè)培訓中心,工商業(yè)協(xié)會或其他職業(yè)學院等機構開展培訓合作;附加資格模塊的培訓計劃要納入到職業(yè)學院的課程教學計劃中[5]。

(二)高效合理的學習時間

附加資格模塊培訓的時間也是制度運行過程中一個關鍵要素,直接關系到學習成效。相關研究表明,如果附加資格模塊的學習時間超過200小時,則學生放棄學習的可能性將增加10%[6]。“職業(yè)教育+”數(shù)據(jù)庫中有關附加資格模塊培訓的時間分布從40小時至1000小時以上。其中,超過1000小時占比僅為2.5%,500到999小時之間的附加資格模塊也只有6.7%,200到499小時的附加資格模塊占比較多,為24.1%,40至200小時的附加資格模塊也占比最多,為66.7%[7]。

此外,有大約三分之二的附加資格模塊,采取伴隨式的學習,即學徒在接受常規(guī)教育過程中,每周接受1~5個小時的附加資格模塊培訓。其余三分之一的附加資格模塊,需要學徒利用自己的業(yè)余時間完成。由于附加資格模塊學習需要良好的學習能力和專業(yè)基礎,因此,大多數(shù)的附加資格模塊在第二學年和第三學年開展,其中在第二年占比33%,第三年占比27%[8]。

(三)多元主體的培訓供給

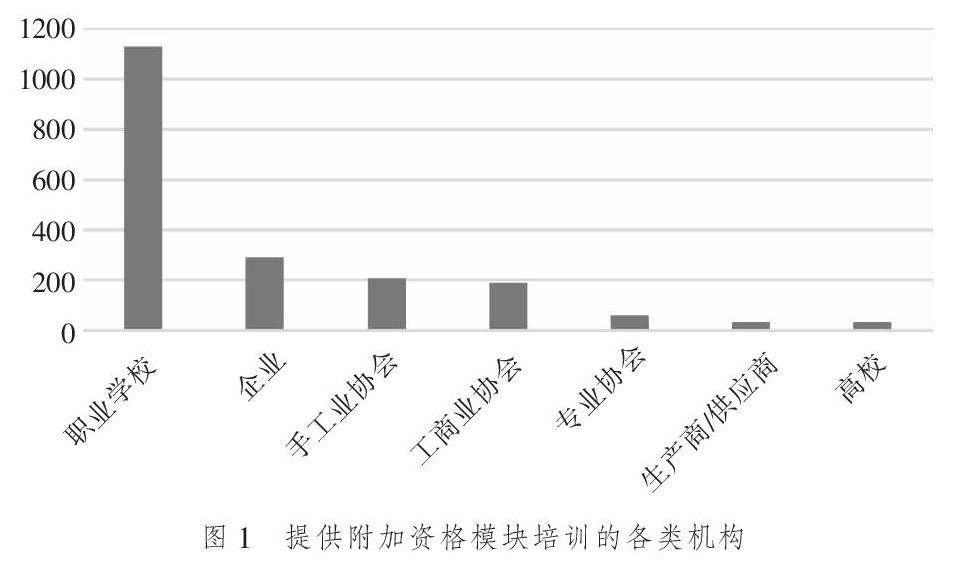

德國附加資格的實施主體則呈現(xiàn)多樣化特征,除職業(yè)學校之外,教育企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、生產(chǎn)供應商、普通高等學校都可以成為附加資格培訓的承擔者。其中,職業(yè)學校和教育企業(yè)一直是附加資格模塊最重要的實施主體。德國聯(lián)邦職業(yè)教育研究所的研究項目“附加資格模塊——協(xié)調的組織模式”通過對1883個附加資格模塊進行調研得出結論:職業(yè)學校是附加資格模塊培訓最主要的承擔者,占比為48.7%;排在第二位的是教育企業(yè),占比12.6%,且培訓大多集中在大中型企業(yè),因為大中型企業(yè)不僅能為附加資格模塊培訓提供更好的學習環(huán)境,同時附加資格模塊培訓也能為企業(yè)帶來高的投資收益率,達到“雙贏”。企業(yè)提供的附加資格模塊培訓大都與其業(yè)務發(fā)展密切相關,以便提早獲得優(yōu)秀的技術人才儲備。此外,各行業(yè)協(xié)會也是附加資格模塊的主要承擔者,其中手工業(yè)協(xié)會占比9%,工商業(yè)協(xié)會占比8.1%,其他專業(yè)協(xié)會(Fachverband)占比2.5%。其余19.1%的附加資格模塊培訓由高校、供貨商、跨企業(yè)培訓中心和其他教育機構承擔(見圖1)[9]。

(四)靈活擴展的內容形式

從附加資格模塊培訓內容上看,有垂直附加資格模塊和水平附加資格模塊兩種內容形式(見圖2)。

垂直附加資格模塊是在職業(yè)領域內,在學習者具備一定的職業(yè)基礎的前提下,補充擴展職業(yè)相關的知識和能力[10]。學習目標通常是為職位晉升做準備,學習者畢業(yè)就可從事更高一級的崗位。例如,零售營銷職業(yè)為有志向追求更高職位的學徒,提供了商業(yè)助理(Handelsassistent,zbb)的附加資格模塊。學徒在學習零售營銷專業(yè)知識技能的同時,可學習人力資源組織與管理、貿(mào)易營銷等額外的知識技能。學生畢業(yè)在獲得畢業(yè)證書的同時,也獲得商業(yè)助理的附加資格。學徒畢業(yè)即可直接晉升企業(yè)中層管理崗位,成為企業(yè)部門、團隊或分店經(jīng)理等[11]。

水平附加資格模塊是在職業(yè)或跨職業(yè)領域內,補充擴展知識技能,獲得職業(yè)或者跨職業(yè)領域的附加資格。水平附加資格模塊與崗位晉升沒有直接關系。例如,德國不來梅職業(yè)學校近兩年推行“電子商務初級助理”的附加資格模塊(E-Business Junior-Assistant,EBJA),目標是使商業(yè)職業(yè)教育中學習者獲得電子商務運營應用能力,培訓時間是40小時[12]。此外,附加資格模塊還包括一些與職業(yè)無關的資格,如學習獲得歐洲計算機執(zhí)照(European Computer Driving Licence,ECDL),項目管理、外語證書等。

目前,在“職業(yè)教育+”數(shù)據(jù)庫中大約登記有2300個附加資格模塊,具體內容分布見表3[13]。從學生數(shù)量分析,位列前四位的是國際化資格、營銷資格、應用科學大學(Fachhochschule,F(xiàn)H)入學資格和IT資格,表明學習者對這四類附加資格模塊培訓的需求尤為突出。此外,相關調研結果顯示,近三分之一的附加資格模塊培訓對學習者采取獨立編班,57%的培訓采用項目教學,13%的培訓對學徒進行個性化培養(yǎng),即針對每個學徒個體制定不同的學習方案,52%的培訓采用現(xiàn)代化的教育技術手段,如應用計算機輔助教學、互聯(lián)網(wǎng)在線學習等[14]。(詳見表4)

(五)透明公正的考核認證

為提高附加資格模塊在就業(yè)市場上的公信力,使年輕人和企業(yè)都從中受益,必須構建透明公正的考核認證制度。

第一,申請附加資格模塊考核的學生,必須證明其具備了良好的專業(yè)基礎與學習能力,一般需要向考試組織機構,如行業(yè)協(xié)會出示教育企業(yè)的教學計劃或教育培訓證明。

第二,附加資格模塊都設有單獨的考試,行業(yè)協(xié)會對成績合格的考生單獨頒發(fā)相應的附加資格模塊證書。附加資格模塊考核的結果不列入最終的結業(yè)考試總成績中,考核結果對學生正常學業(yè)沒有任何影響。未能通過考試的考生有兩次補考機會,補考則必須學徒自己支付考試費用。最終未通過考試也不會導致學徒期延長。考試一般分為筆試和口試兩種形式進行。以銀行企業(yè)管理附加資格模塊為例,筆試內容包括“銀行運營經(jīng)濟”和“銀行業(yè)務管理的專業(yè)問題和情境任務”兩部分;在口試過程中,考生要從兩個任務中選擇一個任務,通過口試證明考生能夠熟悉企業(yè)的具體情況和銀行經(jīng)營流程。口試正式開始前考生有15分鐘的準備時間。整個口試時間不超過20分鐘。

第三,考核通過可以獲得行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的國家認可的附加資格證書。該證書在勞動力市場中認可度很高。持有附加資格模塊證書的畢業(yè)生比一般的畢業(yè)生更受雇主歡迎。附加資格模塊的認證通常由行業(yè)協(xié)會,如工商業(yè)協(xié)會、手工業(yè)協(xié)會等負責。

三、實踐價值

(一)促進職業(yè)教育現(xiàn)代化,提升職業(yè)教育吸引力

對于職業(yè)教育體系來說,附加資格模塊作為一個靈活的資格模塊,為職業(yè)教育標準的現(xiàn)代化發(fā)展發(fā)揮了巨大的作用。近年來,德國職業(yè)教育加大了雙元職業(yè)教育與培訓體系現(xiàn)代化的治理力度。教育政策的制定者一直致力于設計符合時代要求的職業(yè)標準,來促進職業(yè)教育的現(xiàn)代化發(fā)展。因此,德國職業(yè)教育條例的組織設計者已經(jīng)達成共識,就是在修訂或是設計新職業(yè)的職業(yè)教育條例時,必須要考慮并設計附加資格模塊,或選修資格(Wahlqualifikation,WQ)模塊,或針對一個教育職業(yè)的不同的應用領域設計不同的專業(yè)化方向[15]。德國職業(yè)教育通過引入附加資格模塊,將職業(yè)標準模塊化設計,簡化了職業(yè)標準的更新流程,縮短了職業(yè)標準的更新周期,做到職業(yè)標準的“即時”更新。

(二)滿足學生的個性化需求,提高畢業(yè)生就業(yè)能力

對于學習者來說,附加資格模塊幫助其實現(xiàn)了個性化、差異化的職業(yè)成長,特別為學習能力強的年輕人提供了獲得復合型技術技能,實現(xiàn)職業(yè)生涯可持續(xù)發(fā)展的通道。第一,在任何情況下,僅僅依據(jù)職業(yè)教育條例中的職業(yè)標準構建的標準化的職業(yè)教育內容,都很難滿足學習者的特殊興趣與需求。附加資格模塊是個性化、差異化培養(yǎng)學生的工具,學習者針對自身的興趣需求,有選擇地建構專業(yè)知識和技能,獲得個性化和差異化的能力資質。第二,附加資格模塊為年輕人,特別是學習能力強的年輕人,提供了超出“職業(yè)標準”的學習機會。學習者在原有職業(yè)標準的基礎上擴展和深化專業(yè)內容,獲得職業(yè)領域最新、最專業(yè)化的技術知識和能力,成為勞動力市場中更受歡迎、有尊嚴的勞動者。

(三)滿足企業(yè)的個性化需求,實現(xiàn)技能積累與增值

對于教育企業(yè)來說,附加資格模塊是企業(yè)專業(yè)化人才培養(yǎng)的工具,滿足了創(chuàng)新型企業(yè)和異質型企業(yè)的特殊資質要求,為企業(yè)的技術技能積累做出了重要的貢獻。第一,附加資格模塊滿足了創(chuàng)新型企業(yè)的創(chuàng)新要求。由于附加資格模塊能夠更加靈活快速地應對勞動力市場對職業(yè)工作要求的變化,因此在新的職業(yè)教育條例修訂實施之前,則可通過附加資格模塊培訓滿足創(chuàng)新型企業(yè)的創(chuàng)新人才培養(yǎng)需求。第二,附加資格模塊滿足了異質型企業(yè)的特殊要求。由于不同企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)的特殊性,相同教育職業(yè)的學習者在不同教育企業(yè)教育內容應有所差異。例如,風力渦輪機企業(yè)要求技術工人能夠診斷并排除風力渦輪機的系統(tǒng)故障,但是普通的機電一體化工的行動領域幾乎接觸不到風力渦輪機[16]。即便企業(yè)開展相關培訓,如果沒有正規(guī)的考核認證,培訓質量也難以得到保證。因此,引入附加資格模塊,不僅為企業(yè)提供了專業(yè)化技術人員,還保障了培訓質量。

總之,通過附加資格模塊學習,學徒獲得職業(yè)標準之外企業(yè)專業(yè)化的資格能力,企業(yè)培養(yǎng)了專業(yè)化的后備技術力量,保持了自身的技術優(yōu)勢,保證了企業(yè)的技術技能積累與利潤增值。

(四)提高職業(yè)學校的辦學聲譽,促進校企雙元合作

在開展附加資格模塊培訓的各類機構中,職業(yè)學校已成為最重要的實施主體。對于職業(yè)學校來說,附加資格模塊提高了辦學聲譽,促進了校企雙元合作辦學。職業(yè)學校通過開展附加資格模塊培訓,履行了更加全面的教育使命,提升其在區(qū)域乃至全國的辦學聲譽。職業(yè)學校教師參與設計并實施附加資格模塊,更加有效地利用和豐富了教師自身的專業(yè)知識,也提高了教師隊伍的素質和水平。附加資格模塊也是促進產(chǎn)教融合、提升職業(yè)教育吸引力的有效手段。校企雙元合作是一個需要各種推動力、不斷改進的長期過程。教育企業(yè)和職業(yè)學校共同開發(fā)附加資格模塊,已經(jīng)成為校企雙元合作的一個重要的推動力[17]。

四、對我國1+X證書制度試點的借鑒意義

調整職業(yè)教育供給側結構是我國職業(yè)教育改革發(fā)展的關鍵。1+X證書制度有助于加快人才供給側結構性改革,增強人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)需求的吻合度,彌合或縮小職業(yè)教育系統(tǒng)與勞動力市場需求之間的代溝。德國職業(yè)教育提出附加資格模塊制度,與我國1+X證書制度試點具有高度的相似性,都是鼓勵學生獲得職業(yè)教育學歷證書的同時,積極取得多類職業(yè)技能證書,拓展提高學生就業(yè)能力,提升職業(yè)教育的靈活性與適應性。德國附加資格模塊證書制度,對我國1+X證書制度試點具有重要的借鑒意義。

(一)把握“X”的核心功能,提升職業(yè)教育的靈活性與適應性

滿足勞動力市場需求和人的發(fā)展雙重目標,并以此為邏輯主線設計建構靈活、可擴展的教育培訓體系,是德國附加資格模塊制度的核心價值。通過引入附加資格模塊,無縫對接勞動力市場需求,并為所有人提供個性化的教育培訓內容。我國未來的職業(yè)教育也必將是面向人人、高度彈性化的教育。學習者在完成基礎的職業(yè)教育課程的前提下,能夠結合自己的興趣愛好、能力基礎和實際情況選擇制訂學習內容和進度安排。學習者也可以瞄準未來就業(yè)崗位,從多樣化的附加資格模塊中選擇適合的模塊學習并取得相應的資格證書。但是,我國職業(yè)教育的基本體制與基礎與德國不同。這種國情包括中國龐大的學校職業(yè)教育體系、中國獨特的人力資源市場及其制度構成、中國教育部門與人社部門長期形成的兩套技能形成與鑒定體系,現(xiàn)有的技能人才評價制度還不甚完善[18]。我國1+X證書制度中兩類證書中的“學歷證書”部分,目前還不像德國“職業(yè)教育+附加資格模塊”中的“職業(yè)教育”部分,有著完善統(tǒng)一的考核認定制度,能夠證明學生已經(jīng)達到基本的職業(yè)從業(yè)資格。因此,我國不能完全照搬德國附加資格模塊制度。我國1+X證書制度中“X”,其核心功能要在承接基礎職業(yè)資格培訓與考核認定的部分功能的基礎上,同時具備附加擴展培訓與考核功能,以此保證職業(yè)教育體系與勞動力市場的適時有效對接,以及學習者的個性化可持續(xù)發(fā)展。

(二)以“雙需求”為邏輯主線,實現(xiàn)復合型技術技能人才培養(yǎng)

我國職業(yè)院校可以學習借鑒德國附加資格模塊的設計理念,在1+X人才培養(yǎng)方案設計中,將滿足學生發(fā)展和勞動力市場兩大需求作為邏輯主線,充分考慮學生和企業(yè)的個性化需求,設計與學生發(fā)展與勞動力市場需求緊密對接的1+X培養(yǎng)方案。職業(yè)院校可先進行勞動力市場需求的調研,與各用人單位建立定期溝通機制,適時掌握當前企業(yè)人才規(guī)格要求變化,并根據(jù)調研結果進行1+X培養(yǎng)方案的初步設計;同時,職業(yè)院校也應在學生中進行廣泛調查,了解其選擇“X”的動機和顧慮,在充分考慮學生需求的基礎上進行1+X的設計與修訂。

1+X證書制度改革的重要目標是培養(yǎng)高素質復合型技術技能人才。各院校圍繞該目標,通過“1”與“X”間的融合教育,拓展學生專業(yè)視野與跨專業(yè)能力、強化專業(yè)技術技能與職業(yè)素質,提高職業(yè)院校畢業(yè)生的就業(yè)能力。因此,在“X”的設計過程中,可以借鑒德國附加資格模塊的經(jīng)驗,將“X”的內容在職業(yè)技能的基礎上,適度深化拓展跨職業(yè)領域以及職業(yè)發(fā)展所必須的模塊,也就是說“X”可以是職業(yè)領域的專業(yè)知識技能的縱向深化,也可以是跨職業(yè)領域知識技能的橫向擴展,如外語、IT、營銷、管理等知識與技能,還可以是針對應用技術大學的入學考試所做的技術知識儲備等。

此外,各院校應把1+X證書制度試點視為院校專業(yè)升級調整的一項重要契機。各院校以“1”為核心,整合相關的“X”,建設專業(yè)群,實現(xiàn)跨專業(yè)領域知識技能的交叉融合,滿足社會對高素質復合型技術技能人才的迫切需求。

(三)制定精細的標準規(guī)范,提高“X”證書的公信力與吸引力

為保證1+X證書制度的順利實施,實現(xiàn)預期的改革成效,必須建立合理高效的運行管理機制。德國為了能夠讓附加資格模塊順利運轉,集中做好以下工作:一是法律法規(guī)保障附加資格模塊的有效施行,包括德國聯(lián)邦職教法、職業(yè)學院考核條例都明確提出了附加資格模塊實施的時長、最低內容要求等;二是強調校企深度合作,共同開發(fā)與培訓附加資格模塊;三是建立考核制度,堅持第三方認證,提高證書的公信力。

我國1+X證書制度試點應借鑒德國經(jīng)驗,從以下三個方面著力建立配套的管理體制機制。第一,制定精細的標準規(guī)范,保障1+X證書制度的順利落地。標準規(guī)范應包括 “X”的最低內容標準、學習時長、各等級學生入門要求、考核認證形式、以及費用承擔主體等。第二,校企深度合作,保障人才培養(yǎng)全過程質量。校企共同針對行業(yè)企業(yè)的用人規(guī)格,制訂科學合理的1+X人才培養(yǎng)方案,力求設計的人才培養(yǎng)方案能夠滿足企業(yè)的專業(yè)化技術人才需求;此外,院校也應引導企業(yè)在“X”的實踐培訓環(huán)節(jié)發(fā)揮積極作用,如提供實訓教師、實踐場地及設備設施、專家咨詢意見等。第三,建立“公正全面”的考核認證制度,提高證書的公信力與吸引力。堅持第三方認證,加大對“X”證書的社會宣傳力度,提升用人單位對“X”證書的重視程度,提高證書的含金量與行業(yè)認可度。同時,“X”考核成績可在學生的畢業(yè)證書上有所體現(xiàn),以提高學生參與“X”培訓獲得證書的積極性。建議對考試不通過者可以給予多次補考機會,“X”的最終成績不納入畢業(yè)總成績,不影響學生的升學與就業(yè)。此外,應根據(jù)各專業(yè)的特點,采取靈活多樣的考核形式,如筆試、口試、上機操作等,全面科學評價學生的職業(yè)技能等級水平。

注釋:

①雙元高等教育是普通高校學生在接受高等教育過程的同時,也接受職業(yè)教育培訓,相當于“職業(yè)教育+大學學業(yè)”。

參考文獻:

[1]鄂甜.德國職業(yè)教育附加職業(yè)資格的內涵、功能及對我國1+X制度的啟示[J].職業(yè)技術教育,2019,40(22):66-73.

[2]Annen S, Paulini-Schlottau H. Kodifizierte? Zusatzqualifikationen in anerkannten Ausbildungsberufen[J].BWP, 2009(3):23-26.

[3]Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2019[R].Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung,2019:79.

[4-5][10]Handreichung zum Erwerb von Zusatzqualifikationen und erweiterten Zusatzqualifikationen in Fachklassen des dualen Systems[R].Düsseldorf:MSB,2017:7-11.

[6][8][14]Zusatzqualifikationen in der Erstausbildung[EB/OL].(2012-01-11)[2019-05-17].http://www.ausbildungplus.de/html/942.php.

[7][9][13]KLAUS BERGER.Zusatzqualifikationen in der betrieblichen Ausbildungspraxis-Organisation und Erfahrungen[J].BWP,2001(1):35-39.

[11]Beschreibung der Zusatzqualifikation[EB/OL].(2018-09-12)[2019-06-11].https://www.bkb-duesseldorf.de/bildungsangebot/zusatzqualifikationen/handelsassistentin -eh.html.

[12]E-Business Junior-Assistant(EBJA)[EB/OL].(2018-09-15)[2019-05-13].http://www.bbs1goslar.de/bbs-1-goslar-fit-fuer-4-0/e-business-junior-assistant-ebja/.

[15]Bretschneider, Schwarz, Schroeder. Strukturierung anerkannter Ausbildungsberufe im dualen System[R].Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung,2015:5-7.

[16]Hartmann Martin D, Mayer Sebastian. Erneuerbare Energien—Neue Ausbildungsfelder für die Zukunft Didaktik und Ausgestaltung von zustzlichen Qualifikationsangeboten[J].lernen&lehren, 2012(3):108.

[17]Felix Rauner, Dorothea Piening. Die Qualitt der Lernortkooperation[R].Bremen, Heidelberg, Karlsruhe,? Oldenburg:A+B Forschungsnetzwerk, 2018:20.

[18]李政.職業(yè)教育1+X證書制度:背景、定位與試點策略——《國家職業(yè)教育改革實施方案》解讀[J].職教通訊,2019(3):30-35.

(責任編輯:張維佳)