產業鏈分工中的專業化生產和利潤轉移

王 馗 汪陳晨

隨著新技術革命的發展,新的生產部門和企業不斷從原有的生產部門和企業中分離出來,單個企業制造的產品越來越少,甚至只從事工種工藝過程,使分工越來越專業化。施蒂格勒認為廠商在從事一系列不同的“操作”,用“操作”來解釋專業化似乎已成為一種共識。操作在既定的技術水平下具有不可分性,但隨著技術不斷進步,操作也可以進一步細分,專業化程度不斷提高。專業化生產有利于提高勞動生產率和管理水平,提高質量和降低成本。然而在產業鏈分工的不同環節中,專業化給不同企業帶來了不同結果,位于中間環節的發展中國家的小企業不斷提高專業化程度,但專業化帶來的收益卻不斷轉移到兩端的大型跨國公司手中。

一、生產專業化與資產專用性

生產專業化與資產專用性具有一定的聯系。威廉姆森將投資分為專項投資與一般性投資,進行專項投資導致了資產專用性,即為支撐某種具體交易而進行的耐久性投資,專項投資從技術上說“固然”能節省成本,但由此形成的資產無法改變用途,會導致戰略上的危機。

資產專用性可分為四種類型:專用地點、專用實物資產、專用人力資產以及特定用途的資產。威廉姆森還從交易成本角度得到了“一個推論即:如果某家企業只生產、并且只購買一種產品或服務,在其他情況不變的條件下,該企業所使用的技術就會比市場上的技術具有更強的專用性”,從而將生產專業化與資產專用性聯系起來。一般來說,生產越專業化,就越需要進行專項投資,以降低成本、提高勞動生產率,但同時資產專用性也越強,面臨的戰略危機也越大。

威廉姆森認為,具有資產專用性的不同經濟主體在市場交易中都想將專用性的好處據為己有,從而增加了交易成本,縱向一體化可以降低資產專用性導致的交易成本問題,并且在一定程度上規避戰略危機,因此資產專用性越強,就越應該實行縱向一體化。

威廉姆森強調較高的技術水平以及具有較強依賴性的供求關系。企業生產專業化程度越高,其資產專用性越強,但只有更高的技術水平才有可能獲得專用性的好處,而低技術水平的專用性只會限制自身的發展。供求關系體現了雙方的依賴性,專業化生產加強了供求關系的依賴性,但是供求雙方數量的不等會導致供求關系不夠緊密,可能出現多對一或一對多的情況,作為多數的專用性資產會在供求關系中處于劣勢,難以獲得專用性收益。

二、專業化生產與企業的獨立性

專業化生產同時引出了產業鏈環節中的企業的獨立性問題,本文從某個企業能夠不依賴其他企業而生存的能力角度考察這種獨立性。如果某個企業的產品除了作為下一個環節的生產資料以外,還具有獨立的使用價值,可以認為這個企業是具有獨立性的;如果某個企業的產品能夠作為不同鏈條中的下一個環節的生產資料,但不具有獨立的使用價值,可以認為這個企業具有半獨立性;如果某個企業的產品只能作為單一鏈條的下一個環節的生產資料,不具有獨立的使用價值,可以認為這個企業不具有獨立性。也可以從生產資料來源考察獨立性:如果某個企業的生產資料只能從單一的環節獲得,那么這個企業就不具有獨立性;如果某個企業的生產資料可以從不同的產業鏈條中的前一個環節獲得,那么這個企業就具有半獨立性;如果某個企業的生產資料除了從前一個環節獲得,還具有自己的生產資料來源,那么這個企業就具有獨立性。

在產業鏈分工中,專業化生產對于技術水平不同的企業產生了相反方向的影響,技術水平較高的企業逐漸形成了對某個環節的壟斷,但是其上游或下游的環節技術水平較低,企業較多,因此技術水平較高的企業是完全獨立的;而技術水平較低的企業只能處于競爭激烈的環節中,但是其上游或下游的環節技術水平較高,被技術水平較高的企業壟斷,因此技術水平較低的企業是不獨立的。

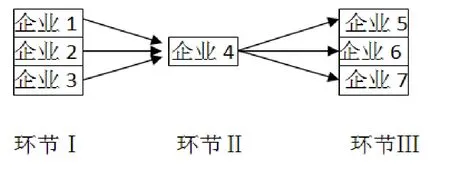

如圖1所示,假設環節Ⅰ與環節Ⅲ的技術水平較低,而環節Ⅱ的技術水平較高,由前文的分析可知,按照比較優勢原理,技術水平較高的企業特別是跨國公司(企業4)會對環節Ⅱ形成壟斷,而技術水平較低的企業將在環節Ⅰ與環節Ⅲ進行競爭,從而導致企業4壟斷了上下游的企業的產品銷路與原材料來源,從而使其上下游企業失去獨立性。

圖1 產業鏈環節的企業的獨立性示意圖

三、產業鏈分工中的環節控制

技術水平的高低決定了企業的獨立程度,技術水平越低就越難以獨立,就越容易受到上下游企業的控制。在產業鏈分工中,產業鏈低端的加工制造環節技術門檻較低,企業數量眾多,所屬環節競爭性強,可以相互替代。這類企業往往規模較小且只能提供中間產品或服務,并且其銷售渠道被跨國公司所壟斷,在產業鏈分工中不具有獨立性,即使購買更多設備、雇用更多工人,進行專項投資以提高專業化程度,但為了獲得更多訂單只能不斷壓縮自己的利潤,使中間環節利潤向兩端環節轉移,因此無法獲得資產專用性的好處。從整個市場來看,中間環節生產專業化程度越高,中間產品或服務供給越過剩,競爭越激烈,小企業的獨立性越弱,越容易受到上下游大型跨國公司的控制,進入一種惡性循環,有學者稱之為“產品內分工陷阱”。

大型跨國公司則具有一系列的優勢,如資本規模與技術水平較高、企業數量少、所屬環節壟斷性強,可以采取訂單制造、工序分工、產品內分工等方式將發展中國家的企業納入到自己的產業鏈中,控制上下游企業的原材料來源或銷售渠道,利用自己的資產專用性對中間加工制造環節進行控制。當然,這種控制以技術、品牌等壟斷地位為前提,因此這些跨國公司為保證其優勢能夠長久,需在研發設計、品牌營銷等方面不斷投入大量資金。

四、產業鏈分工中的利潤轉移

對于發展中國家的企業來說,利潤在產業鏈分工的中間環節向兩端轉移,類似于一種在市場交易過程中的“交易成本”,因此發展中國家的企業從理論上來看應通過縱向一體化減少交易成本,即減少利潤轉移。不過從資本規模或技術水平的實際出發,縱向一體化難以實現,發展中國家的企業為了獲得更多訂單,在專業化生產之外只能依賴勞動力成本較低的優勢,并不斷提高工人的勞動強度。這些從產業鏈中間環節向兩端轉移的超額利潤,主要來自于發展中國家工人的剩余勞動。

少數擁有技術優勢的跨國公司雖然紛紛進行技術創新,但只是在控制了核心技術的情況下才向中間環節拋出一些過時技術,并限制技術向發展中國家擴散。這些跨國公司控制了技術專利、商標品牌、銷售渠道等環節,就能夠同時保留自身的壟斷性和小企業的競爭性。跨國公司通過這種分工形式減少了交易成本,甚至通過產業鏈環節之間的利潤轉移獲得更多收益,可以將這種轉移利潤看作是一種“交易收益”,因此對跨國公司來說,不需要進行縱向一體化即可獲得從中間環節轉移而來的超額利潤,這種對核心環節的專項投資真正帶來了收益。

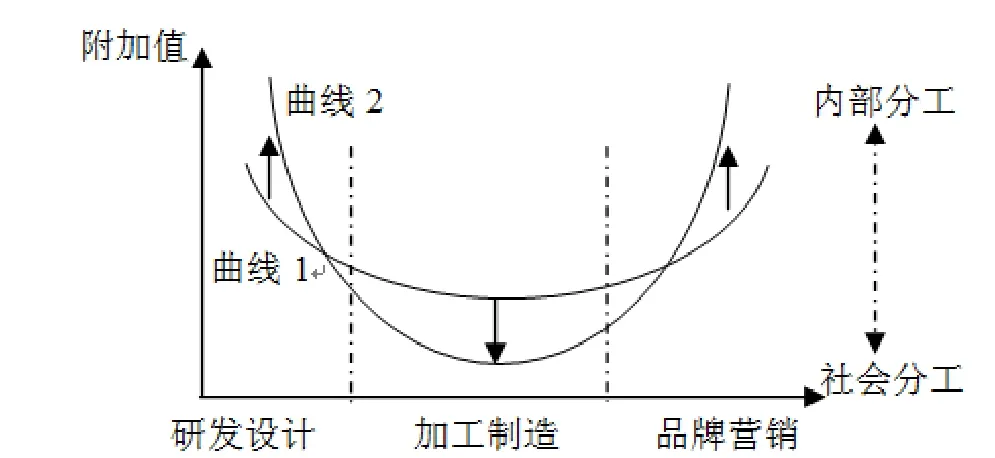

圖2 國際產業鏈分工的變化趨勢

發達國家的跨國公司一方面以整個行業的最終產品市場的競爭性作為掩護,另一方面卻在高端環節制造壟斷的局面,并且以比較優勢原理來維持壟斷地位。在比較優勢原理的影響下,這種看似公平的產業鏈分工對發達國家和發展中國家都有利。然而,跨國公司可以主動利用發展中國家企業的專業化生產來提高中間環節的競爭程度,發展中國家企業生產的產品越多,則向跨國公司轉移的利潤也越多。可以利用“微笑曲線”的變化表示產業鏈分工利潤變化趨勢(如圖2所示)。跨國公司作為產業鏈分工的主導者,為了爭奪產業鏈分工的利潤并減少生產成本,將產業鏈的高端環節控制在企業內部,而將產業鏈的低端環節交給其他企業,不斷提高兩端環節的利潤,而壓低中間環節的利潤。

五、結論

在產業鏈分工情況下,進行專業化生產的企業并不一定能夠獲得專業化帶來的收益。技術水平較低的企業進行專項投資雖然能夠提高勞動生產率,但往往使自身喪失獨立性,被其上游或下游企業所控制。而大型跨國公司由于掌握了其他企業無法模仿的核心技術,不能被其他企業所代替,對其所在環節形成壟斷,這種對核心環節的專項投資才能真正獲得資產專用性所帶來的收益。此外,中間環節專業化生產會增加中間產品或服務的供給,提高中間環節的競爭程度,在比較優勢原理的掩蓋之下,跨國公司主動利用這一趨勢獲得了更多轉移而來的超額利潤。