PNF 訓練對肩胛骨動力障礙的康復效果

王 爍,錢菁華

(北京體育大學運動醫(yī)學與康復學院,北京 100084)

肩關節(jié)損傷及不適困擾大眾和運動員,成為骨科醫(yī)生、教練、隊醫(yī)的難題。常表現(xiàn)為肩關節(jié)周圍的疼痛、關節(jié)活動受限、力量減弱等,嚴重影響了日常生活活動和比賽訓練。肩胛骨是肩關節(jié)的關鍵組成部分,肩關節(jié)的活動伴隨著肩胛骨的運動,肩關節(jié)及上肢的運動必須考慮到肩胛胸壁關節(jié)的活動[1]。肩胛骨動力障礙(scapular dyskinesis,SD)是指肩胛骨位置(靜態(tài)或動態(tài))和運動發(fā)生異常。肩胛骨動力障礙將影響肩關節(jié)的功能,已有研究證實肩胛骨動力障礙與肩關節(jié)損傷聯(lián)系密切,是潛在的損傷風險因素[2-4]。因此,改善肩胛骨的動力學障礙對預防及治療肩關節(jié)的損傷具有重要意義。目前對于SD 的康復主要集中于軟組織的放松:按摩牽拉胸小肌及肩部扳機點;肌肉力量練習[5]:增強斜方肌中下束及前鋸肌的力量。研究表明,肩胛骨周圍肌肉的激活順序,程度及比例,肌肉之間的協(xié)調(diào)用力都與肩胛骨動力障礙密切相關[6-8]。

本體感覺神經(jīng)肉促進技術(proprioceptive neuromuscular facilitation,PNF)作為一種治療技術,被廣泛的應用在康復領域。能有效增加關節(jié)的穩(wěn)定性,在多種感官的參與下改善動作協(xié)調(diào)性,增強神經(jīng)肌肉的控制。

本研究將立足于PNF 對神經(jīng)肌肉控制的改善,將PNF 應用與肩胛骨動力障礙患者的康復中。從肩胛骨靜態(tài),動態(tài)位置以及上肢功能3 個方面來評價干預效果,為臨床肩胛骨動力障礙康復和肩關節(jié)損傷預防提供理論依據(jù)。

1 對象與方法

1.1 研究對象

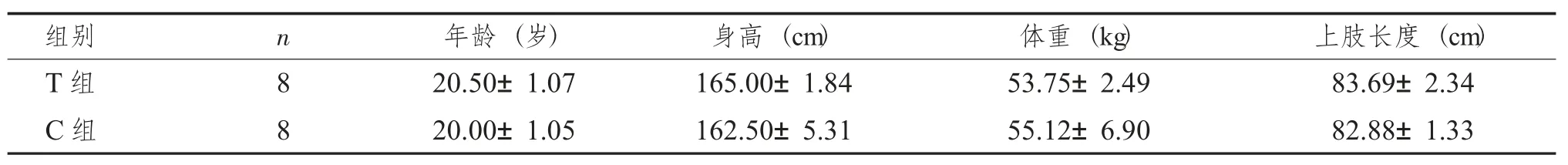

根據(jù)視診和肩胛骨平衡角(scapular balance angle,SBA)測試選取北京體育大學患有SD 的學科女生16 人(基本情況見表1),均無系統(tǒng)訓練史。隨機分為實驗組(T 組)和對照組(C 組)。

納入條件[9]:(1)SBA 大于7;(2)疼痛及不適位于肩關節(jié)或周圍;(3)無肩部肌肉萎縮,神經(jīng)卡壓癥狀;(4)年齡在18~22 歲。

排除標準[10]:(1)頸部疾病及不適;(2)肩部開放性創(chuàng)傷或感染;(3)急性損傷,骨折或近期手術;(4)肩關節(jié)腫脹;(5)反射性交感神經(jīng)綜合征;(6)肩部肌肉異常緊張。

表1 受試者基本信息()Tab.1 Basic information of subjects()

表1 受試者基本信息()Tab.1 Basic information of subjects()

1.2 主要實驗儀器及設備

關節(jié)角度尺(包含角度讀數(shù)和長度讀數(shù)),軟尺,Y-Balance 測試儀器。

1.3 研究過程

向受試者講解實驗目的及流程,并取得受試者同意后進行如下指標測試。

1.3.1 DASH 問卷評價 采用DASH 上肢功能調(diào)查表評價上肢的功能狀態(tài)。DASH 得分為0 時,表示上肢功能完全正常;DASH 評分值=(第1 部分得分+第2 部分得分-30)/1.20;DASH 得分為100 時,表明上肢功能極度受限。DASH 評分良好的信效度已經(jīng)得到驗證[11-12]。

1.3.2 體表標志及上肢長度測量 由同一名測試人員用黑色記號筆標記出受試者肩胛骨及周圍標志點,包括第7 頸椎棘突(C7)、第9 胸椎棘突(T9)、第10 胸椎棘突(T10),以及雙手置于體側、雙手置于兩側髂嵴及雙臂外展90°時肩胛下角位置。

上肢長度測量:受試者雙足站立,肩關節(jié)在額狀面外展90°,用軟尺量出第7 頸椎棘突到中指指尖的距離。

1.3.3 肩胛骨平衡角(scapula balance angle,SBA) 平衡角為兩側肩胛下角連線與C7、T9、T10棘突連線所成的2 個角度差值的絕對值。

1.3.4 肩胛骨側方滑移試驗(lateral scapular slide test,LSST)LSST 由Kibler 設計來評估肩胛骨在不同位置下的不對稱性[13]。該試驗在3 個位置下完成:(1)受試者肢體置于體側(放松位);(2)受試者雙側撐于兩側髂嵴;(3)受試者肩關節(jié)外展90°,內(nèi)旋,大拇指沖前。測試者分別測量3個姿勢下兩側肩胛下角到其臨近棘突的距離,進行對比,以1.5 cm為界,超過即認為呈異常狀態(tài)。

1.3.5 上肢Y-Balance 測試 測試時,受試者呈俯臥撐姿勢,支撐手置于Y 中心,手指不超過紅線,移動手分別將測試板盡力且緩慢地依次推向內(nèi)側,外下,外上3 個方向的最遠端,然后回到起始位置。

每側每個方向各進行3 次,最終結果取3 次測試的平均值。Y-Balance 得分=(內(nèi)側線+外上線+外下線)/(上肢長度*3);得分能反映肩關節(jié)的損傷風險:得分越小,則肩關節(jié)損傷的風險越大。

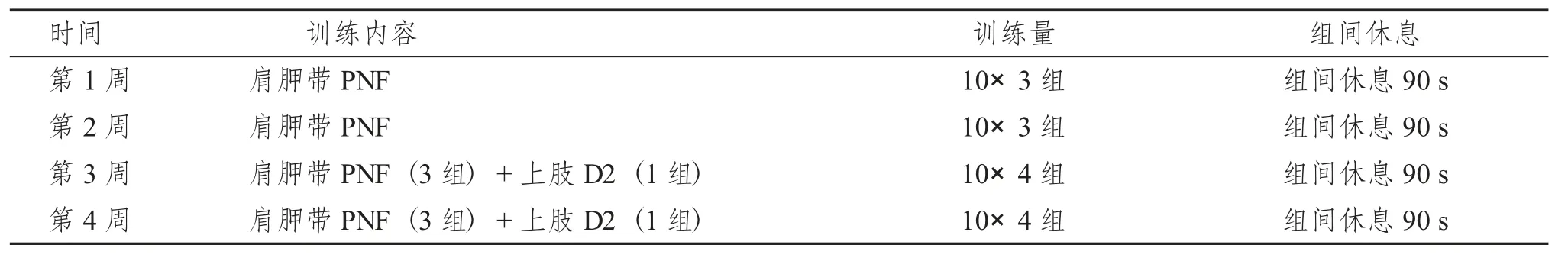

1.3.6 PNF 干預方案 訓練共進行4 周,前兩周選取肩胛帶的D2 模式[14]。包括前降和后抬兩個動作,并且在過程中又分為離心訓練和向心訓練:(1)從前降到后抬,向心動作;(2)從后抬到前降,離心動作;(3)從后抬到前降,向心動作;(4)從前降到后抬,離心動作;后2 周在此基礎上增加PNF 上肢D2 伸展模式的訓練。

實驗組按照表2 進行干預,每周訓練3 次,每次訓練至少間隔1 d。共進行4 周干預,4 周訓練結束后進行一次測試(內(nèi)容同干預前)。對照組在實驗結束后進行補償性治療。

表2 實驗組干預方案Tab.2 The intervention protocol of experimental group

1.4 統(tǒng)計學處理

利用SPSS 進行組內(nèi)配對樣本t 檢驗,組間進行獨立樣本t 檢驗,P<0.05 為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 肩胛骨平衡角

如表3 所示,干預前后前T 組平衡角出現(xiàn)顯著性差異(P<0.05),而C 組未出現(xiàn)顯著性差異(P>0.05)。

2.2 肩胛骨側方滑移測試(LSST)

如表4 所示,干預前后前T 組在手置于體側,肩外展90°時出現(xiàn)顯著性差異,C 組干預前后差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。

2.3 上肢功能

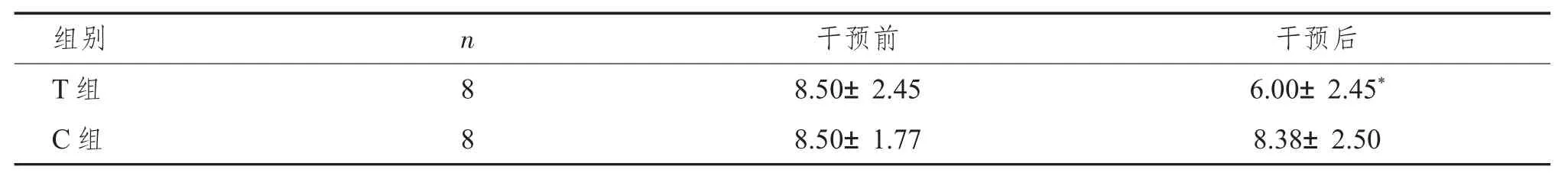

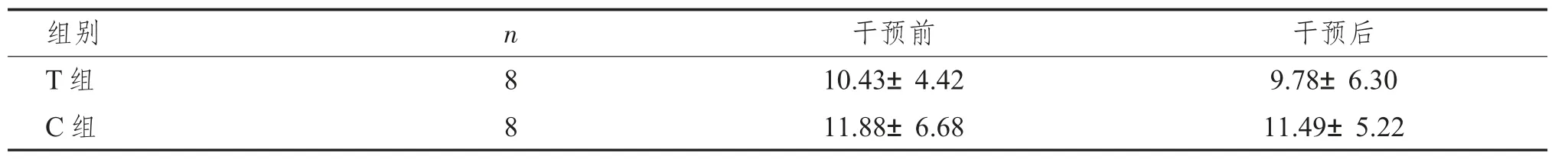

2.3.1 DSAH 評分 如表5 所示,干預前后T 組與C 組在DASH 評分上均未表現(xiàn)出顯著性差異。

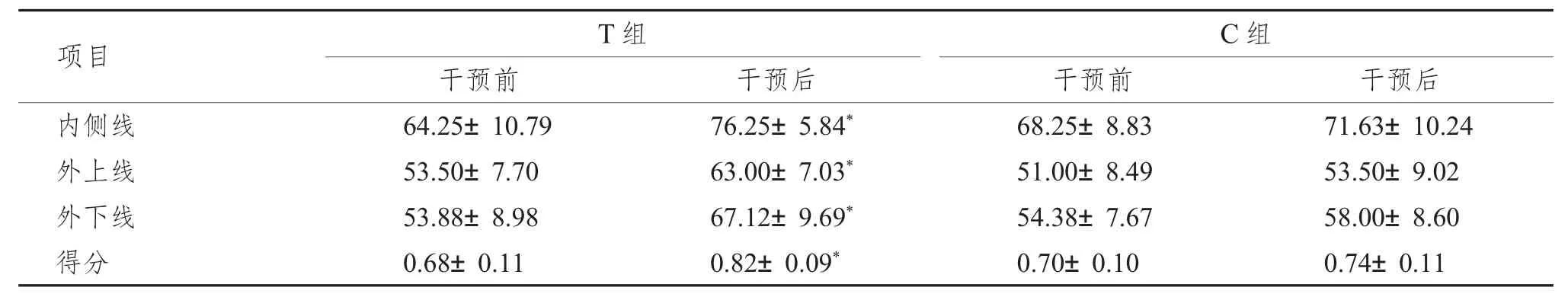

2.3.2 上肢Y-Balance 測試 如表6 所示,干預前后前T 組在內(nèi)側線,外上線,外下線及得分上均出現(xiàn)顯著性差異(P<0.05)。而對照組未出現(xiàn)顯著性差異。

表3 T 組,C 組干預前后肩胛骨平衡角[(),°]Tab.3 The balance angle of scapula in group T and group C before and after intervention [(),°]

表3 T 組,C 組干預前后肩胛骨平衡角[(),°]Tab.3 The balance angle of scapula in group T and group C before and after intervention [(),°]

組內(nèi)干預前后比較,*P <0.05;T 組干預前后相比:P=0.01,t=3.536。

表4 T 組,C 組干預前后肩胛下角到同一水平棘突的距離[(),cm]Tab.4 The distance from the inferior angle of scapula to the same horizontal spinous process in group T and group C before and after intervention [(),cm]

表4 T 組,C 組干預前后肩胛下角到同一水平棘突的距離[(),cm]Tab.4 The distance from the inferior angle of scapula to the same horizontal spinous process in group T and group C before and after intervention [(),cm]

組內(nèi)干預前后比較,*P <0.05;外展90°時:P=0.028,t=2.768。

表5 T 組,C 組干預前后DASH 評分[(),分]Tab.5 DASH scores in group T and group C before and after intervention [(),Points]

表5 T 組,C 組干預前后DASH 評分[(),分]Tab.5 DASH scores in group T and group C before and after intervention [(),Points]

表6 T 組,C 組干預前后上肢Y-Balance 測試[(),cm]Tab.6 Upper limb y-balance in group T and group C before and after intervention [(),cm]

表6 T 組,C 組干預前后上肢Y-Balance 測試[(),cm]Tab.6 Upper limb y-balance in group T and group C before and after intervention [(),cm]

組內(nèi)干預前后比較,*P <0.05;;T 組干預前后相比:內(nèi)側線:P=0.005,t=-4.065;外上線:P=0.008,t=-3.666;外下線:P=0.003,t=-4.437;得分:P=0.002,t=-4.604。

3 討論

3.1 PNF 干預對SBA 的影響

SBA 作為客觀指標可評估肩胛骨的位置及旋轉,對SD 的診斷具有高敏感度(72.73%)和特異性(90.91%)。平衡角作為一個可重復的,簡便易行的指標,同時具有高敏感度和特異性被納入評價指標[9]。PNF 干預后SBA 呈現(xiàn)減小趨勢。肩胛骨的運動發(fā)生在3 個平面上:SBA 可以反映出兩側肩胛骨冠狀面(上下)及矢狀面(內(nèi)外旋)的對稱性,與兩側肩胛骨的高度和有無翹起有直接關系。肩胛骨通過處于合適的位置,完成恰當?shù)膭幼鱽磔o助肩關節(jié)活動,改善肩關節(jié)的功能。正常的解剖位置和生理基礎才能創(chuàng)造正常的生物力學進而達到良好的功能。胸小肌靜息時肌肉長度縮短會引起肩胛骨的前伸[15],影響肩胛骨的上下位置,減小肩峰下的空間,可以通過胸小肌的長度來分析肩胛骨位置;并且因胸小肌的縮短而導致的肩胛骨運動改變與肩峰下撞擊非常相似。胸小肌、斜方肌上束、肩胛提肌的緊張,前鋸肌的無力都會影響肩胛骨的上下位置。肩胛骨內(nèi)側緣的翹起會影響肩袖力偶和肩關節(jié)的功能。研究表明,肩胛骨內(nèi)側緣的翹起會對肩關節(jié)內(nèi)旋的肌力產(chǎn)生影響[16]。本實驗結果提示,4 周的PNF 可以有效協(xié)調(diào)肌肉之間的關系,放松斜方肌上束和胸小肌,激活前鋸肌,改善肩胛骨的上移和內(nèi)側緣翹起。

3.2 PNF 干預對LSST 的影響

LSST 是評價SD 的一種簡單易行的方法并且能夠反映出肩胛骨在運動中的位置變化,易重復,信效度達0.8,故采用LSST 作為評價指標之一[17]。雙手置于體側時反映出肩胛骨靜息狀態(tài)下的外移程度。此時,不涉及動作中肌肉激活順序及程度的問題,僅與肌肉的長度與張力有關,此時的差異說明PNF 能有效放松與肩胛骨外移有關的肌肉(胸小肌),增強與肩胛骨回縮有關肌肉(菱形肌、斜方肌中下束)的力量。

當肩外展到90°時,肩胛下角與脊柱之間的距離減小,即肩胛骨外移減少。原因可能是在外展過程中斜方肌中下束及前鋸肌的激活,有效的制約了肩胛骨的過度外移[18]。對患有肩峰下撞擊綜合征的過頂項目運動員進行6 周的干預(包括俯臥位伸展和旋外、水平外展、側臥位前屈和外旋)后,發(fā)現(xiàn):斜方肌3 束的最大等長收縮增加并且在肩上舉過程中激活減少。斜方肌上束/前鋸肌明顯降低,斜方肌上束/斜方肌中束,斜方肌上束/斜方肌下束無明顯變化。斜方肌下束和前鋸肌與斜方肌上束相比,激活均提前,但是對激活順序并無影響[19]。

雙手置于髂嵴時并沒有顯著性差異;肩肱節(jié)律會因動作(外展,前屈)、運動平面(肩胛骨平面,冠狀面)、負重與否發(fā)生變化[20-21];在非負重情況下,肩肱節(jié)律約為2:1[22]。據(jù)此,在該實驗中,肩關節(jié)外展0~30°時,肩胛骨不動;在外展30~60°時,肱骨與肩胛骨按照2:1 的節(jié)律進行運動,即肱骨外展2°,肩胛骨外移1°。據(jù)此推算,肩關節(jié)外展到45°位時,肩胛骨只有5°的外移,并沒有為肌肉提供充足的收縮活動空間,且合并測量誤差未出現(xiàn)顯著性差異。另一方面,經(jīng)過4 周的PNF 干預可能沒有有效提高與肩胛骨外移相關肌肉(前鋸肌、菱形肌、斜方肌中下束)的激活程度,或激活時序仍有延遲。

在Mendez 的研究[23]中發(fā)現(xiàn),在突然發(fā)出的和可預測的兩種不同動作模式中,肩胛帶肌肉的激活不同:在突然發(fā)出的動作中,肩胛帶所有肌肉的激活都會提前,但沒有表現(xiàn)出特定的動作模式;然而在可預測的動作中,斜方肌下束,前鋸肌比斜方肌上束的激活要提前。在LSST 測試中,受試者清楚3 個動作的要求,可以將其歸為可預測的動作。由于動作可預測而導致的肩胛帶肌肉激活模式改善,也可能是使得肩胛骨外移減少的原因。

有研究表明,在與過頂有關的肌肉疲勞后,肩胛骨的位置會發(fā)生變化,表現(xiàn)為:在外展45°位及60°位時,肩胛骨外旋(翼狀肩),上回旋增加;在0°、45°、60°外展時均表現(xiàn)為肩胛骨外移增加[24]。在體側及外展90°時,肩胛骨外移的減少說明PNF 干預使得肩胛帶各肌肉處于平衡狀態(tài),減少了疲勞的產(chǎn)生。

3.3 PNF 對肩關節(jié)功能活動的影響

上肢的Y-Balance 測試用來評價3 點支撐位時,在閉鏈運動中上肢功能水平(靈活性和穩(wěn)定性)水平[26],同時與軀干旋轉、核心的穩(wěn)定有關[25]。測試是在穩(wěn)定自身重量的前提下,完成3 個方向上的最遠伸展。實驗結果表明,PNF 干預對上肢Y-Balance 測試成績有顯著提高,且提高表現(xiàn)在各個方向上。實驗結果說明:4 周上肢PNF 干預能有效改善肩關節(jié)的穩(wěn)定性,降低肩關節(jié)的損傷風險。該測試屬于自重負荷下的上肢閉鏈活動,評價個體在三點俯臥撐姿勢(單手和雙足支撐且雙腳與肩同寬)時的單側上肢活動能力,綜合展現(xiàn)出上肢的力量,靈活和穩(wěn)定。

肩胛骨是上肢帶的組成之一,在肩關節(jié)及上肢活動中扮演著重要角色,并起著連接上肢及核心的作用。Y-Balance 中外上線和外下線的測試均屬于伸展動作;在伸展動作中,肩胛骨必須足夠的上回旋來增大肩峰與肩袖之間的空間來降低撞擊和肩峰下的壓力,不但要求肩胛骨有良好的靈活度,對肩胛骨的穩(wěn)定和控制也提出要求。通過PNF 的干預,對肩胛骨力量、穩(wěn)定及神經(jīng)肌肉控制的進行了強化,對改善上肢功能有顯著意義。

實驗結果顯示,PNF 干預對DASH 評分無顯著影響。DASH 評分可以反映出上肢各個關節(jié)的功能障礙程度,PNF 練習有效地提高了上肢Y-Balance 測試成績,理應對DASH 評分同樣產(chǎn)生顯著影響。未出現(xiàn)陽性的原因可能為:受試者干預前DASH 評分較低,即上肢功能障礙不嚴重,能夠較高質(zhì)量的保證日常生活,并且受試者排出標準排出了可能存在的神經(jīng)癥狀。僅存的障礙可能需要更長的干預時間來解決。

4 周PNF 干預可有效改善肩胛骨靜態(tài)和動態(tài)位置:表現(xiàn)為肩胛骨平衡角減小,肩外展90°時肩胛骨外移減少;肩胛骨位置的改善能有效提高上肢功能。