小說《芳華》的現代性與電影改編的古典性

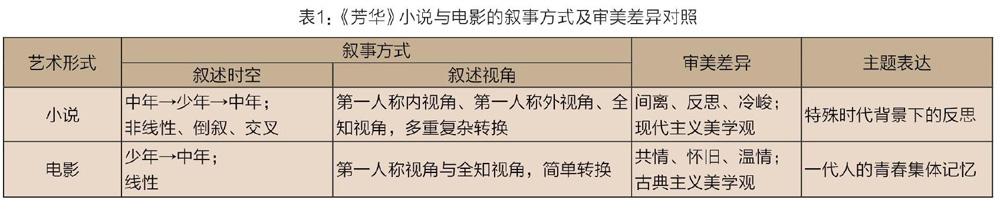

馮小剛導演的影片《芳華》改編自嚴歌苓的小說《芳華》。從主要內容看,小說和電影都講述了20世紀70年代部隊文工團的故事,通過劉峰、何小曼(何小萍)、蕭穗子等幾個主要人物描述了一個群體的青春“芳華”。電影改編基本保留了小說的核心故事,敘事也延續了“蕭穗子”的第一人稱視角,但是二者在敘事方式的選擇上卻有著極大的不同,并因此產生了明顯的審美差異(表1)。概括來說,小說《芳華》無論在敘事和審美上,都更具現代性特征,而電影改編則采用了經典(古典)敘事方式,也使其審美上更具傳統色彩。盡管在電影字幕中,嚴歌苓仍然是唯一署名的編劇,但是兩相對照就不難看出,作家嚴歌苓與導演馮小剛在不同的藝術形式中體現的不同作者意識,個人化的寫作藝術向更為大眾性的電影藝術轉換時,不可避免地發生變化。

一、敘事方式:繁復的多視角敘事VS簡化的線性敘事

(一)小說:兩種時空中的多重視角轉換,形成了繁復的敘事結構

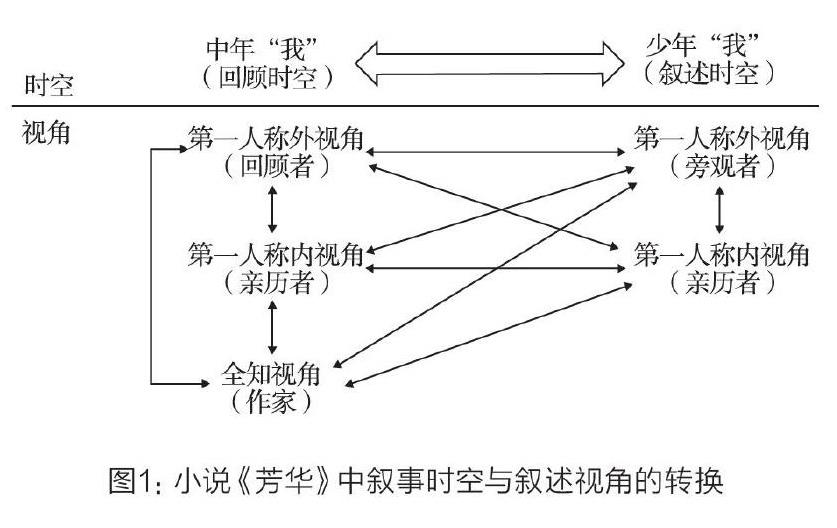

小說《芳華》的敘事具有現代主義特點的,用繁復的多視角轉換講述了一個跨越了四十多年的故事。其敘事線索主要由兩個時空構成:一個是中年蕭穗子的所見所聞及回顧和反思(回顧時空);另一個是對少年和青年時代經歷的敘述(敘述時空)。在這兩個時空中又分別采用了三種不同的敘事視角,即第一人稱外視角、第一人稱內視角和全知視角。[1]其中,以作家蕭穗子的第一人稱外視角為主敘述視角,隨著敘事在兩個時空之間的切換,敘述視角間也不斷地轉換,既有同一時空的不同視角間的轉換,也會跨越時空進行視角轉換。概括來說,小說繁復的視角轉換主要可從兩方面進行梳理(圖1)。

1.第一人稱視角在不同時空間的轉換

小說開始于中年蕭穗子與劉峰的邂逅,由此引出了“我”對文工團歲月的回憶,敘述由此回溯到四十多年前。但是進入敘述時空后,小說并沒有對事件進行簡單的線性敘述,而是不時地打斷時空的連續性,時而從少年蕭穗子的視角對當時的故事做敘述,時而又從中年蕭穗子的視角做回顧性敘述或評論,這就使得第一人稱視角在不同時空中轉換為不同的敘述視角。

具體來說,又有兩種視角轉換。第一人稱內視角,即第一人稱敘述中的“我”正在經歷事件時的視角,小說中以少年蕭穗子的視角講述了許多發生在20世紀70年代文工團中的故事,這些部分基本上是以第一人稱內視角寫就的。第一人稱外視角,即回顧性敘述中敘述者“我”追憶往事的視角及作為故事見證人的觀察者“我”的視角。除了蕭穗子親歷的事件外,無論是20世紀70年代文工團中其他人的故事還是此后四十年跨度各自不同命運的敘述,都有很大一部分是由蕭穗子作為旁觀者而非事件中心人物來敘述的,這些部分采用了第一人稱外視角。

2.第一人稱視角向全知視角的轉換

除了在不同時空的第一人稱外視角和第一人稱內視角間轉換,嚴歌苓還常通過第一人稱視角向全知視角的轉換來豐富敘事,這種轉換是通過以下兩種方式實現的:

第一,以他人的講述為依據實現轉換。比如,“觸摸事件”是林丁丁向“我”講述的;而劉峰生命的最后階段是由陪伴他的何小曼講給“我”的。在這些描述中,敘述者“我”是不在場的,沒有親眼目睹事件的過程,也沒有聽到人物的對話,更不可能得知他們當時的心理活動。但是通過視角轉換,“我”卻從全知全能的視角做了細致的敘述和描寫。

第二,以作家身份的想象實現轉換。比如小說中對何小曼身世背景的描寫,嚴歌苓就毫不掩飾地一再強調是自己的想象,并明確地說“何小曼”從名字到家庭背景都是自己的“設想”,那么從全知視角描寫“我”原本不可能得知的她來文工團之前的生活細節,也就顯得合情合理了。

所以說,小說《芳華》的敘事方式是復雜的。嚴歌苓以第一人稱外視角為主線,靈活向其他視角模式轉換,有時以親歷者的身份講述,有時以旁觀者的視角講述,有時進入全知視角做全面描述。同時,她還刻意使讀者清晰地察覺:在這些敘述視角的背后,都有一個或隱或現的作家“我”不時地對敘述進程進行干預、對敘述事件進行評論。

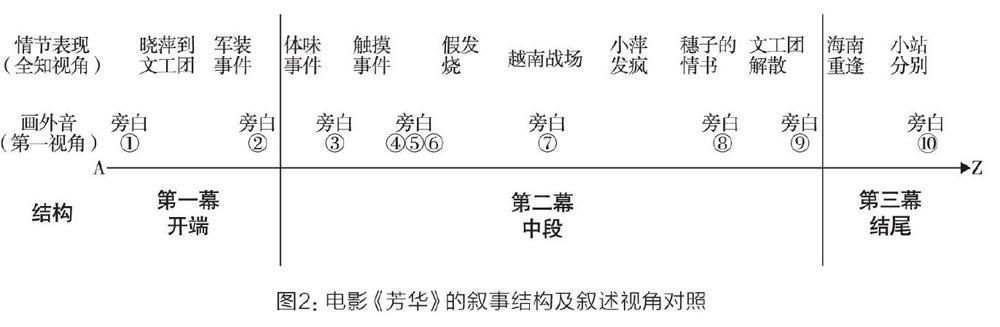

(二)電影:通過聲畫對位實現兩種視角的簡單轉換,推進線性敘事結構

電影《芳華》商業片的定位決定了其風格的大眾化,因此在敘事風格上也更傳統,在大量刪減情節的同時,更簡化了小說復雜的時空和敘述視角轉換。通過對電影的主要情節及蕭穗子的旁白進行結構性分析(圖2),可以看到,相較于小說繁復的現代主義敘事結構,電影則遵循了經典的三段式戲劇結構。

電影雖然保留了小說中蕭穗子的敘事視角,并以旁白的形式呈現,但是鏡頭呈現的故事卻是按照時空線性組織的。其敘事從何小萍來到文工團開始,在幾個表現20世紀60年代末期時代環境的畫面后,人物就出現在鏡頭中直接拉開了故事的序幕。此后,故事情節便沿著時間順序依次展開,從文工團到越南戰場到改革開放后的海南,最后結束于1995年劉峰、何小萍的小站話別。

從敘事視角來看,電影在采用全知全能的視角對事件進行描述的同時,又以畫外音的形式呈現了中年蕭穗子第一人稱視角的回顧性旁白。每當上一事件向下一事件過渡時畫外音便會適時響起推動事件的進展,有的時候也是對人物心理的注解,或是發表作者的議論。有學者因此認為電影《芳華》是“以女二號穗子的內聚焦視角來講述故事”[2],這顯然有失偏頗。電影雖延續了小說中“蕭穗子”的第一人稱作為敘述線索,但其主要的敘述視角仍是全知視角,并且在全知視角和第一人稱視角間的轉換相較小說也極大地簡化了。

與小說中采用多種方式突破“蕭穗子”第一人稱視角的局限性不同,電影的時空和視角轉換都是通過聲畫對位這一基本視聽手法實現的,轉換方式較為簡單。此外,“蕭穗子”這一人物的功能也有很大不同。小說中并沒有突出她自身的故事,而是用了大量篇幅讓她從回顧者的身份頻繁地對時代進行反思和剖析。電影中的蕭穗子作為影片的女2號,有關她的初戀故事占比較大,是電影表現青春情懷的主要成分,而中年蕭穗子的回顧性旁白則僅有10處,且每一次都在必要的敘述節點上出現,語言相對小說也更加簡潔、精煉,內容相較小說的反思性則更側重于解說時代背景和推進事件進程,并由此突出了影片的“懷舊”基調,為其上映后精準的市場營銷奠定了基礎。

二、審美差異:現代主義的冷峻反思VS古典主義的溫情懷舊

(一)小說刻意創造間離效果,對時代進行冷峻反思

布萊希特提出的“間離”是對經典戲劇理論追求“共鳴”的反叛,他認為只有令觀眾與戲劇本身有所隔離,才能保持他們的獨立性,從而對戲劇有所思考。小說《芳華》通過不同敘述視角的恰當運用和靈活轉換創造了“間離”的藝術審美效果,這主要是通過“蕭穗子”這個人物實現的。她一方面推動敘事,另一方面又不斷地干擾著敘事進程,將讀者從故事情節的沉浸中拉出來。例如,在寫到“觸摸事件”后對劉峰的批判會時,如果一直沿著少年“我”的視角來敘述,那么讀者必然沉浸到對劉峰個人命運的同情中去,而難以跳出時代和環境的限制進行反思。于是,回顧時空的中年“我”走到臺前打斷了正在進行的敘事,也將讀者從與人物的“共情”中拉了出來,并將對時代的反思直接拋出。

又如,對何小曼悲苦身世的細致描寫是小說中刻畫這一人物的重要組成部分,但是嚴歌苓卻在敘述中不斷強調她正以作家身份想象。于是,每當讀者被人物的命運牽動而悲嘆時,就會被“作家想象”的提示拉出沉浸的情緒,從而間離了讀者對何小曼的共情。但是,這同時又創造了更深層次的審美效果:讀者不得不反復思考何小曼的遭遇究竟是真實的抑或是純粹的藝術創造?這種思考必然超出小說文本之外,與個體的價值判斷等諸多問題的思考關聯起來。如此,文本、作者、讀者、社會之間的互文性得以實現,“間離”所達成的審美效果也就遠比“共情”要豐富的多了。

(二)電影注重引發共情心理,營造溫情懷舊

相較小說努力創造的“間離”效果,電影《芳華》則更加注重追求“共情”。這顯然是基于商業化的考量,為迎合大眾審美而為之。

首先,影片線性的敘事方式和簡單的敘述視角相較小說的復雜敘事更便于觀眾“共情”。電影在改編時大大簡化了小說中繁復的時空和視角轉換,敘事整體上沿著線性時空發展,只以畫外音的方式插入中年蕭穗子的旁白。這種傳統的敘事大大降低了小說刻意制造的審美障礙,令電影觀眾更容易對故事和人物產生共情。

同樣以對何小萍身世背景的表現為例,電影雖大量刪減了小說中的身世描寫,卻反而增強了煽情性的渲染,這正是由不同敘述視角帶來的不同審美效果。電影僅用了兩段情節描寫何小萍的身世背景,第一段是在蕭穗子父親平反后,何小萍寫給父親的信中寥寥數語敘述了自己來到文工團之前的生活。相比較小說中蕭穗子的“作家想象”來說,電影中人物的自我敘述顯然會令觀眾更加信服,從而為后續的煽情埋下了伏筆。于是,在第二段敘述中,正當何小萍期待著父親平反時,等來的卻是父親去世的消息。如此,觀眾便自然地被帶入與人物的共情之中,體驗人物期望落空的痛苦,從而實現了對觀眾情緒的控制。

其次,在具體的情節表現上,電影增加了一些小說原本沒有的煽情段落。這主要體現在兩方面,一是對文工團解散分別的刻畫,二是對蕭穗子情感的描寫。嚴歌苓在小說中并沒有涉及文工團的解散,甚至也沒有流露出多少對文工團歲月的懷戀。但是電影中卻將文工團解散作為一個重要情節表現,先是從人物的議論和對白中鋪墊,然后到陳燦車禍事件中直接描述解散消息對每個人的影響,最后更用了2分30秒左右的時間濃墨重彩地刻畫了散伙飯的場景,從表演、鏡頭到配樂都極力煽情。并在場景結束后,以蕭穗子的旁白繼續強化對文工團解散的不舍。如果結合電影上映后的宣傳策略就會發現,這一段落不僅是馮小剛為了宣泄自身對青春歲月的緬懷,更是為目標觀眾群量身定做,是那些為“共同記憶”走進影院的觀眾所需要的情感爆發點。

敘述蕭穗子情感時,電影將小說中的幾個人物融合成了“陳燦”,并增添了蕭、陳、郝的三角關系。另一個重要的改編是,小說中蕭穗子因情書被郝淑雯舉報而遭到批判,而電影中蕭穗子則是默默撕掉情書埋葬了自己未曾說出口的感情。無疾而終的初戀顯然更符合大眾對“青春芳華”的想象,于是對時代和人性的反思便被溫情唯美的初戀情懷替代了。

總之,嚴歌苓在小說中通過敘述時空和敘事視角的頻繁轉換創造了間離效果,其總體風格極具現代主義色彩的冷峻反思。馮小剛雖保留了小說中的很多情節和蕭穗子的敘述視角,但對時空和視角轉換的簡化則使其更符合古典主義美學,經典的線性敘事方式更能引發觀眾對故事和人物的共情,總體風格更偏重于溫情、唯美。

三、作者意識:統一的嚴歌苓VS矛盾的馮小剛

無論是敘事方式的不同還是審美感受的差異,雖都與小說和電影的不同藝術特性有關,但歸根結底更是隱藏在作品背后的不同作者意識在發揮作用。與電影的集體創作和大量的資本投入相比,小說的創作顯然更具個人性,受到的外界干擾更少。因此,嚴歌苓創作小說時的主題是明晰的、風格是統一的。書名雖為《芳華》,她卻沒有著力表現文工團里少男少女們的美好青春,反而選擇了悲劇性的老好人劉峰和最不起眼、備受歧視的何小曼為主要角色。為何這樣選擇呢?嚴歌苓自己的解釋是“《芳華》有她的一份懺悔在里面,也是對‘集體暴力的一個批判。”[3]

在這樣清晰的作者意識之下,小說的敘事方式和審美效果也就達成了內在統一,頻繁的視角轉換所創造的間離效果貫穿始終,并在小說的結尾段落達到極致。如果按照傳統的敘事習慣,結尾劉峰的追悼會應當是整部小說情緒的高潮,是讀者宣泄積壓情緒的最好出口。然而,嚴歌苓卻從蕭穗子的視角描述了一場“靈堂鬧劇”,這就間離了讀者對劉峰去世的哀嘆。讀者的共情空間被剝奪了,不自覺地就會對劉峰這個老好人的悲劇結局有更多思考,從而得以從淺薄的情緒宣泄中抽離,投入到對人性反思的深邃中。

與小說相比,電影《芳華》所體現的作者意識則有些模糊和矛盾。或許是為了擺脫對賀歲片導演藝術性缺乏的非議,馮小剛在近期作品中有意識地增強藝術深度,然而他背后巨大的資金利益鏈又使其無法放棄商業性的追求。同時,電影作為小說的二度創作,又不可避免地受到小說本身風格的影響。這大概就能夠解釋馮小剛對《芳華》的改編了:一方面保留原小說劉峰和何小萍的悲劇命運以及蕭穗子的視角以使電影更具藝術氣質,另一方面加入許多刻意美化了的青春記憶以引起消費者群體的集體共鳴。于是,我們在電影中看到了一個清晰而又有些模糊變形的“馮小剛”:清晰的是他對文工團“青春芳華”時代的浪漫主義緬懷,模糊的是他對殘酷人性若即若離的觸及。

“影片《芳華》中有兩個自相矛盾的‘馮小剛:前一個熱烈懷舊,后一個冷峻反諷。”[4]然而,這兩個“馮小剛”并不是有效地統一在影片中的,而是割裂甚至矛盾的,“以顯著的緬懷之情暫時遮掩住冷峻反思或批判力度之不足所帶來的美學遺憾,試圖讓觀眾在投入地消費其懷舊感時,于不知不覺中無限期地推遲對郝淑雯和蕭穗子等人物過失的理性反思。”[5]

這種矛盾同樣集中體現在了對電影結局的設計。結尾鏡頭中,劉峰和何小萍相互依靠在一起,這一畫面本可以有更為深層的隱喻——殘缺的肢體和殘缺的精神成為了彼此唯一的依靠。然而,蕭穗子的旁白卻道:“一代人的芳華已逝、面目全非,雖然他們談笑如故,但是不難看出歲月對每個人的改變和難言的失落,倒是劉峰和小萍顯得更知足,話雖不多,卻待人溫和……”這樣的畫外音強行弱化了電影畫面解讀的可能性,更用刻意美化的“平凡知足”替代了對劉、何悲劇人生深層原因的思考。

影片結束在《絨花》的溫暖曲調中,多數觀眾帶著“歲月靜好”的美好想象、帶著得以宣泄的懷舊情緒,心滿意足地離開了電影院。于是,電影《芳華》的商業性企圖得以實現,而小說《芳華》的深邃反思則遺留在了紙面。

參考文獻:

[1]李燕.論嚴歌苓小說《芳華》敘述視角的審美效果[ J ].小說評論,2017(05):191-195.

[2]范志忠,張李銳.《芳華》:歷史場域的青春話語[ J ].當代電影,2018(01):39-41,178.

[3]鳳凰文化.嚴歌苓:享受這個從真實到虛構再到小說的創作過程[EB/OL].[2017-6-28]http://culture.ifeng.com/a/20170628/51333771_0.shtml.

[4][5]王一川.精致的溫情主義:影片《芳華》中的兩個“馮小剛”[ J ].北京電影學院學報,2018(01):5-9.