香茅化學成分及藥理作用的研究進展

楊夢文趙琳靜顧思怡鄭之裕賀思潔

(上海工程技術大學化學化工學院,上海201620)

香茅Cymbopogon citratus(DC.)Stapf 是禾本科香茅屬多年生草本植物,原產于亞洲熱帶和亞熱帶地區,在南美、非洲及其他熱帶國家有廣泛種植。我國也有豐富的香茅資源,主要分布于福建、臺灣、海南、廣東、湖南、四川、貴州、云南等省。香茅在很多國家都有藥用記載,主要用于治療感冒頭身疼痛、發熱、腹痛、糖尿病、高血壓、癲癇及焦慮等。迄今為止,已有報道的香茅化學成分主要包括揮發與非揮發性萜類、黃酮類、多酚類、苯丙素類等。本文對近年來香茅化學成分及藥理活性的研究結果進行綜述,以期拓展其在藥物研究領域的應用,為該植物資源的綜合開發提供參考。

1 化學成分

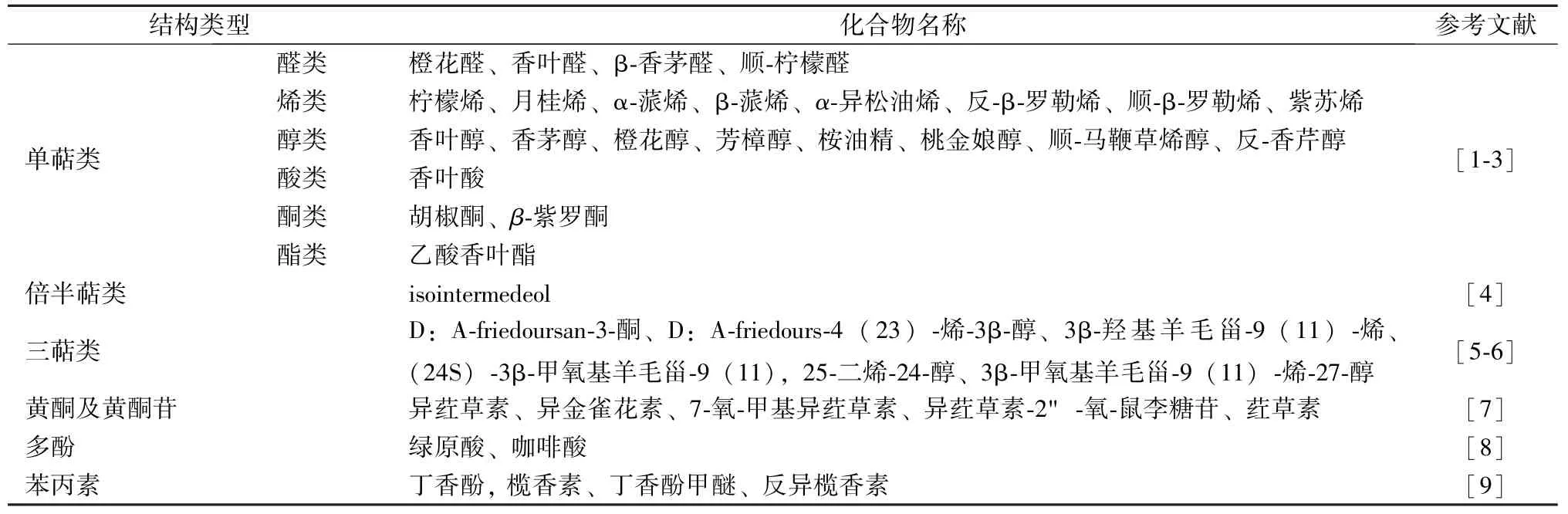

1.1 萜類 香茅揮發油中已知化學成分最主要為萜類(系)化合物。已鑒定的揮發性萜類化合物以開鏈單萜類為主,醛類含有量最高,其次為烯類、醇類、酸類、酮類和酯類,以橙花醛(neral)、香葉醛(geranial)、香茅醛(β-citronellal)、香葉醇(geraniol)、檸檬烯(limonene)和月桂烯(myrcene)為代表[1-2]。研究表明,由于種源、土壤、氣候條件及采收季節的不同,不同產地香茅揮發油中上述成分含有量存在明顯差異,其中香葉醛含有量占30%~50%,橙花醛為15%~30%,香葉醇為0.4%~12%,月桂烯為0.2%~8%,其余成分含有量多在1%以下[3]。

香茅揮發物中還存在較多倍半萜類化合物[4],主要為倍半萜烯和含氧衍生物。此外,研究人員也報道了香茅中含有一些friedours 烷型及羊毛脂烷型三萜類化合物[5-6]。

1.2 其它 除了含有常見的多酚類化合物外,Cheel 等[7]從香茅中分離和鑒定了多個黃酮(苷)類化合物。此外,Grice 等[8]從香茅中鑒定了4 個苯丙素類化合物,Asaolu等[9]報道了香茅中含有少量的生物堿類、皂苷類和鞣酸類成分。見表1。

2 藥理作用

2.1 抑菌作用 香茅揮發油具有良好的體外抗真菌活性。研究表明[10],香茅揮發油對白色念珠菌Candida albicans、熱帶念珠菌Candida tropicalis及黑曲霉菌Aspergillus niger均有較強的抑制效果,抑菌圈直徑范圍為35~90 mm,遠遠大于對照藥物兩性霉素B。Tyagi 等[11]對香茅揮發油體外抑制C.albicans活性進行了研究,發現氣相抗菌效果明顯優于液態接觸作用,MIC 濃度下(32.7 mg/L)氣相熏蒸1 h對C.albicans的抑制率為52.48%,熏蒸4 h 后達到100%;通過掃描電鏡和原子力顯微鏡進一步對菌體微觀形態進行觀察,發現香茅揮發油處理后的C.albicans細胞結構和表面性質發生顯著變化,氣相熏蒸導致菌體細胞萎縮和表面性能變化程度比液態接觸更加顯著。此外,添加香茅揮發油的COE-COMFORT 組織調整材料能完全抑制C.albicans,與制菌霉素效果相當,可有效預防使用該材料易引發的義齒性口炎[12]。

除了對真菌的抑制活性外,最近研究[13]也報道了香茅銀納米顆粒對革蘭氏陽性菌(蠟樣芽胞桿菌和地衣芽孢桿菌)及革蘭氏陰性菌(銅綠假單胞菌和大腸桿菌)也均有較好的抑制作用。Sfeir 等[14]發現香茅揮發油對化膿鏈球菌Streptococcus pyogenes體外抑制作用,MIC 體積分數為0.93%,MBC 與MIC 接近,為臨床治療化膿性扁桃體炎提供了參考。

臨床研究方面,Warad 等[15]考察了香茅揮發油凝膠劑輔助齦下刮治及根面平整術(SRP)治療慢性牙周炎的臨床療效,結果表明,SRP 術后第1 個月及第3 個月,香茅揮發油輔助SRP 治療組的牙周袋探診深度及相對附著水平變化顯著優于單獨使用SRB 組。Carmo 等[16]報道了香茅揮發油治療花斑癬Ⅱ期臨床研究,30 名志愿者外用1.25 μL/mL香茅揮發油,經40 d 治療痊愈率達60%。

表1 香茅中鑒定的化學成分

2.2 抗炎及免疫調節作用 香茅揮發油(10 mg/kg)灌胃可抑制角叉菜膠誘導的小鼠足跖腫,與口服雙氯芬酸(50 mg/kg)的陽性對照組效果相似;香茅揮發油對巴豆油引起的小鼠耳腫脹的抑制作用優于雙氯芬酸鈉,耳組織染色結果也證實了其對皮膚炎癥的治療作用[10]。香茅揮發油中的主要活性成分也具有良好的抗炎效果。研究發現,檸檬醛和萘普生對角叉菜膠誘導的大鼠足跖腫有協同抗炎作用[17];香茅醇可顯著減少醋酸所致小鼠的疼痛扭體次數,對福爾馬林致痛模型動物的Ⅰ相和Ⅱ相疼痛反應也均有抑制作用,可顯著增加熱板致痛小鼠的痛閾值,并減少角叉菜膠誘發的胸膜炎小鼠模型中性粒細胞浸潤和TNF-α 分泌,提示其鎮痛作用部位可能在外周神經末梢,也可能位于中樞神經[18]。

全身性感染、組織創傷等均可激活巨噬細胞,表達和釋放多種炎癥介質。體外實驗研究表明,香茅葉多糖部位能抑制炎癥介質,如NO 的產生,并減少生成過量自由基[19]。Salim 等[20]考察了包括香茅在內的20 種藥用植物對脂多糖(LPS)誘導的人外周血單個核細胞(PBMCs)分泌炎癥因子的影響,發現香茅甲醇提取物對IL-1β 表達的抑制作用最強,IC50為3.22 μg /mL。Francisco 等[21]采用LPS 誘導小鼠巨噬細胞系RAW 264.7 細胞,系統考察了經脫脂和除揮發油處理后香茅葉浸提物的抗炎作用及其機制。結果表明,除了對誘導型一氧化氮合酶(iNOS)及NO 的表達和釋放有抑制作用外,香茅提取物對LPS 介導的多條信號通路,包括信號分子p38 MAPK、c-Jun 氨基端激酶(JNK)1/2 及核轉錄因子NF-κB 通路,均存在不同程度影響。該研究還發現,香茅提取物對LPS 誘導的環氧化酶-2(COX-2)的表達無影響,但能抑制前列腺素PGE2的產生;其抗炎作用與含有的多酚成分特別是綠原酸有關[22]。進一步地,Figueirinha 等的研究[23]也表明,香茅總提物及不同多酚部位(包括黃酮、單寧和酚酸部位)對LPS 誘導的小鼠樹突狀細胞中NO 的釋放及誘導型一氧化氮合酶(iNOS)的表達均有抑制作用,其中黃酮部位的作用強于其它部位。

檸檬醛也具有良好的免疫調節作用[24],5~100 μg/孔檸檬醛能抑制LPS 誘導的Balb/C 小鼠腹膜巨噬細胞釋放炎癥因子IL-6 和IL-10,且在LPS 誘導前后加入均有作用。然而,其對IL-1β 的作用與濃度密切相關,低濃度檸檬醛(5 μg/孔)促進IL-1β 釋放,而高濃度檸檬醛(100 μg/孔)抑制IL-1β 釋放。Lee 等[25]研究發現,檸檬醛能抑制LPS 誘導的RAW 264.7 細胞釋放NO,且存在明顯的量效關系,IC50為6.5 μg/mL;檸檬醛能有效抑制iNOS 的轉錄活性和表達、DNA 結合能力以及NF-κB 和I-κB 的核轉位。

2.3 抗腫瘤作用 腫瘤的發生與氧化應激狀態及炎癥密切相關。香茅提取物及其揮發油和多糖部位對多種腫瘤細胞有抑制作用。Halabi 等[26]采用MTT 法檢測了香茅不同濃度乙醇提取物對人結腸癌細胞HCT-116、乳腺癌細胞MCF-7及MDA-MB-231、卵巢癌細胞SKOV-3 及COAV 的抑制作用。結果表明,香茅50%乙醇提取物對乳腺癌細胞MCF-7的抑制效果最好,IC50=68 μg/mL;而90% 乙醇提取物對卵巢癌細胞COAV 表現出較好的抑制作用,IC50=104.6 μg/mL。

Bidinotto 等[27-28]報道了香茅揮發油對BALB/c 小鼠乳腺增生性病變及乳腺腫瘤發生的影響。彗星實驗表明,香茅揮發油對甲基亞硝基脲(MNU)誘發的白細胞DNA 損傷有明顯保護作用。組織病理分析結果顯示,香茅揮發油能有效減少乳腺增生性病變的發生;通過檢測乳腺上皮細胞中Bcl-2 和Bax 的表達水平,推測香茅揮發油對乳腺的保護作用與其改善乳腺上皮細胞增殖-凋亡平衡有關。

Bao 等[29]研究了香茅多糖對S-180 荷瘤小鼠的抑瘤作用及其可能的作用機制,香茅多糖30~200 mg/(kg·d)灌胃7 d,抑瘤率分別為14.8%~37.8%。200 mg/(k·d)的香茅多糖可顯著提高小鼠胸腺、脾指數,對脾細胞增殖和分泌IL-2、IL-6、IL-12 和TNF-α 有明顯促進作用,其抑瘤作用機制可能與免疫增強作用有關。此外,Thangam 等[30]也報道了香茅酸性多糖部位對人子宮頸癌Siha 細胞及前列腺癌細胞株LNCap 的體外抑制活性,并提出其抗腫瘤機制與上調caspase-3 的表達及下調Bcl-2 基因的表達,促進細胞色素C 釋放有關。

2.4 對消化系統的作用 香茅在消化系統疾病治療方面藥用歷史悠久,現代藥理研究也報道了其在抗胃潰瘍、解痙、保肝等方面的作用及機制。

Fernandes 等[31]發現,香茅揮發油對胃潰瘍黏膜損傷具有保護作用,200 mg/kg 香茅揮發油可顯著降低無水乙醇和阿司匹林分別誘導的兩種小鼠胃潰瘍模型的潰瘍指數,其保護機制可能與調節內源性前列腺素分泌有關,有望作為防治非甾體抗炎藥引起的胃黏膜損傷的保護制劑。Ortiz等[17]研究也證實,香茅揮發油主要成分檸檬醛能大大減少非甾體抗炎藥的胃腸道副作用。

Devi 等[32]觀察了香茅葉、莖、根提取物和檸檬醛對兔離體回腸平滑肌運動的影響,發現檸檬醛(0.061~15.6 mmol/L)及香茅提取物(0.001~1 mg/mL)能顯著抑制兔離體回腸平滑肌自發性收縮,對乙酰膽堿、氯化鉀所致腸痙攣性收縮也有顯著抑制作用,且呈劑量依賴效應。在無鈣高鉀臺式液中,檸檬醛幾乎完全阻斷了氯化鈣引起的回腸平滑肌收縮,香茅提取物可使CaCl2累積量效曲線右移,但作用較鈣離子阻滯劑維拉帕米弱;兩者的解痙機制可能與鈣拮抗作用有關。此外,研究還發現一氧化氮合成酶抑制劑N-硝基-L-精氨酸甲酯(L-NAME)能夠阻斷檸檬醛對回腸平滑肌收縮的抑制作用,但對香茅提取物抑制回腸平滑肌收縮作用無影響,提示香茅中存在除檸檬醛外的其它解痙活性成分。檸檬醛對苯腎上腺素預收縮的大鼠離體胸主動脈環也具有濃度依賴性舒張作用,此作用被認為與內皮源性的舒張因子NO 及鈣通道阻滯作用有關[33]。

Koh 等[34]研究了香茅提取物對四氯化碳(CCl4)誘發大鼠急性肝損傷的影響,分別灌胃給予香茅提取物(100、200、300 mg/kg),周期為14 d,實驗末期(第13、14 天)使用CCl4(1.2 mL/kg 腹腔注射或空腹)建立大鼠急性肝損傷模型。結果表明,預防性給予香茅提取物能抑制CCl4致急性肝損傷大鼠血清中丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)、乳酸脫氫酶(LDH)、丙二醛(MDA)、還原型谷胱甘肽(reduced GSH)含量的變化,并能顯著增強過氧化氫酶(CAT)、谷胱甘肽過氧化物酶(GPX)、醌還原酶(QR)、谷胱甘肽-S-轉移酶(GST)、谷胱甘肽還原酶(GR)、葡萄糖-6-磷酸脫氫酶(G6PD)等一系列抗氧化酶活性,改善肝組織病理損傷,提示香茅保肝作用可能與其抗脂質過氧化和清除自由基作用有關。

2.5 對神經系統的作用 在墨西哥和巴西等國,香茅被作為一種傳統的鎮痛劑和鎮靜劑被廣泛應用。大量研究表明,香茅提取物對慢性疼痛有較強作用[35],其揮發油還具有明顯的抗焦慮效果[36],并能有效改善癲癇癥狀[37]。進一步研究顯示,香茅揮發油抗焦慮作用與其對GABAA-丙二氮卓受體復合體的調節作用有關[38]。

Silva 等[39]研究了香茅揮發油對戊四氮、匹魯卡品及士的寧分別誘發的3 種驚厥小鼠模型的保護作用,以及對巴比妥所致睡眠時間的影響。結果表明,在戊四氮模型中,腹腔注射50、100、200 mg/kg 香茅揮發油均能顯著延長實驗小鼠的陣攣潛伏期及死亡潛伏期,而在匹魯卡品模型及士的寧模型中,只有200 mg/kg 香茅揮發油具有較好的抗驚厥效果。研究也揭示了香茅揮發油的神經保護的機制可能與γ-氨基丁酸能神經遞質以及對炎癥細胞因子(如髓過氧化物酶)的調節作用有關。

2.6 對心血管系統的作用 香茅對心血管系統的影響主要體現在降血糖、降膽固醇等方面。香茅在南非等地被用作糖尿病治療的天然藥物之一。Boaduo 等[40]研究發現,香茅甲醇極性部位對α-淀粉酶有較好的抑制作用,EC50=0.31 mg/mL。Costa 等[41]研究發現,100 mg/kg 香茅草揮發油連續灌胃21 d,小鼠血清總膽固醇水平相比對照組顯著降低。

此外,Gayathri 等[42]研究發現,預防性給予200 mg/kg香茅提取物對異丙腎上腺素誘導大鼠心肌細胞損傷有明顯保護作用,血清、心臟生化分析和組織染色結果提示,其機制可能與清除自由基作用、減輕脂質過氧化及增強抗氧化酶活力等有關。

2.7 對泌尿及生殖系統的作用 Ullah 等[43]研究了香茅提取物對慶大霉素誘導的雄兔腎毒性的干預作用。模型組雄兔體重顯著降低,血清尿素氮(BUN)、肌酐(Scr)和尿酸(UA)含量明顯升高,肌酐清除率降低,血清鉀、鈣水平顯著降低,尿量減少,尿蛋白水平升高,乳酸脫氫酶活性增加,且蘇木素-伊紅(HE)染色可見腎臟病理改變明顯;預防性給予200 mg/kg 香茅70%乙醇提取物3 周,上述改變得到明顯緩解。

Rahim 等[44]研究了香茅水提取物對過氧化氫誘導的雄性大鼠生殖系統氧化應激損傷的保護作用,發現過氧化氫組大鼠的體質量及睪丸、附睪重量顯著降低,GSH 水平下降,血清和睪丸組織勻漿中的MDA 水平升高,精子的生存能力、運動性、數量及正常精子的比例均顯著降低。100 mg/kg 香茅水提物治療30 d,大鼠體質量及睪丸、附睪質量、睪丸素及GSH 水平均顯著升高,血清和睪丸組織勻漿中的MDA 水平明顯降低,睪丸組織病理變化得到明顯改善。

2.8 其它作用

2.8.1 抗酪氨酸酶活性 酪氨酸酶(Tyrosinase)是生物體內黑色素合成的關鍵酶,其異常過量可導致人體色素沉著性疾病,如雀斑、黃褐斑、老年斑等,故其抑制劑研究對于色素沉著類疾病具有重要意義[45]。Saeio 等[46]研究發現,香茅揮發油在考察的20 種泰國植物揮發油中具有最強的抑制酪氨酸酶活性,抑制率為(69±4)%。Masuda 等[47]研究進一步發現,香葉酸(3,7-二甲基-2,6-辛二烯酸)是香茅中重要的抗酪氨酸酶的活性成分,同樣位于乙酸乙酯極性部位的香葉酸正反兩種異構體抗酪氨酸酶活性有較大差異(IC50分別為0.14、2.3 mmol/L),提示長鏈烷基取代的反式共軛羧酸是抑制酪氨酸酶活性的基本結構單元。

2.8.2 抗貧血作用 非洲一項涉及105 名志愿者的臨床研究發現,連續飲用香茅茶30 d,志愿者血液中的血紅蛋白(Hb)、紅細胞壓積(PCV)及紅細胞(RBC)均顯著升高,中性粒細胞、淋巴細胞顯著升高,而白細胞顯著下降,表明香茅茶具有促進紅細胞生成作用,在預防和治療貧血癥上有一定價值,這可能與其含有單寧、皂苷、生物堿、黃酮等活性成分的作用有關[48]。

2.8.3 抗過敏作用 Mitoshi 等[49]通過對20 種植物揮發油的體外抗過敏研究發現,香茅揮發油對大鼠嗜堿性白血病細胞株RBL-2H3 的抗過敏作用最強,能顯著降低β-氨基己糖苷酶的釋放率;進一步實驗表明,香茅揮發油中兩種主要活性成分——檸檬醛及反式檸檬醛,能抑制免疫球蛋白E 誘發的小鼠皮膚過敏反應,效果與香茅揮發油相似。

2.8.4 抗氧化作用 研究發現香茅提取物能顯著增強超氧化物歧化酶(SOD)活性和谷胱甘肽(GSH)含有量,減少活性氧自由基(ROS)的生成,顯著降低丙二醛(MDA)含有量[50]。

3 毒性研究

香茅揮發油小鼠經口半數致死劑量(LD50)約為3 500 mg/kg,在100 mg/kg 劑量范圍內無明顯的蓄積毒性和遺傳毒性;組織病理研究也未發現其對腦、心、肝、肺、胃、脾、膀胱等臟器的損害[31]。香茅揮發油對正常人外周血單核細胞(PBMCs)未顯示細胞毒性[51]。

4 結語

香茅具有悠久的民族傳統藥用歷史。現代藥理學研究表明,香茅提取物在抗氧化應激、抑菌、抗炎及免疫調節、抗腫瘤、抗消化系統、神經系統及心血管系統疾病方面顯示出較好的藥理活性,在醫藥領域具有廣闊的應用前景。國內外關于香茅提取物的藥理研究現多集中于其揮發油、總多酚及總多糖部位,而活性成分的藥理研究報道尚限于檸檬醛等幾種含量較高的成分。此外,到目前為止,香茅及其活性成分的藥理研究大多還處于現象研究階段,具體作用機制及藥代動力學性質的研究還極其不足,臨床治療資源更是匱乏。因此,開展香茅藥效學物質基礎、有效成分構效關系、作用機制、藥代動力學及在臨床疾病中的應用研究,對推動香茅藥用價值研究與綜合開發具有重要意義。