林若熹的藝術實驗

嚴善錞

我慢慢地發現了自己藝術的奧秘,??我以一種更加介入和更為規律的方式,學習著把每種研究推向某一確定的方向。一點點的,繪畫是一種表現的手段的觀念開始堅持它自身的權利了,而且人們能夠用不同的方式表現同一事物。

——亨利·馬蒂斯

相信每個真誠的藝術家都會經歷馬蒂斯提過的這個發現自己藝術奧妙的過程。事實上,由于我們過分信賴那些宣稱自己的藝術只“表現”某種超驗情感的藝術家們的許諾,所以經常忽略了藝術正是從這“一點點的”實驗中開始的。

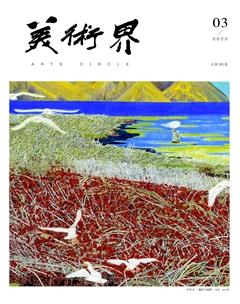

看林若熹的畫,我們就會很自然地想到這種一點點的藝術實驗,在那些制作考究的畫幅中他似乎總在無休無止地追求著一種完美:精意的構圖安排、精意的色調處理、精意的筆墨效果,都使他的作品有一種十分耐看的成品感。

從技術上看,要使中國畫這門古典語匯轉換成一種現代表達方式,至少有這樣三種可能的方案:其一,通過研究傳統去駕馭傳統,在傳統筆墨構成方式中去尋找具有現代表現方式的語匯特征,潘天壽的藝術實驗屬于此類;其二,通過引入西方繪畫的時空結構去重新調動組織傳統筆墨的表現能力,使之成為一種新的表現媒體,林風眠、徐悲鴻實驗屬于此類;其三,完全放棄筆墨傳統的造型性質,從而使筆墨這種傳統語匯進入現代派的語境。在這種選擇背景中,我們就有可能對林若熹藝術實驗的性質作出一些判斷。

林若熹的藝術從實驗方式上看不屬于現代派,而屬于傳統語匯的轉換派,即力圖通過在研究傳統語匯的基礎上去演繹出一種適合現代表現方式的實驗。談起這種實驗很容易讓人想起不久前的國畫界曾盛極一時的“新文人畫”,嚴格地講,“新文人畫”只能算是一種“新市民畫”,無論從趣味格調還是從它所借用的傳統語匯上看都是這樣,但這種時尚似乎表明幾年來在國畫界面臨的一個藝術難題開始以一種實踐的方式提了出來,那就是,我們如何從簡單的厭惡傳統的情結中解脫出來,通過重新理解傳統去尋找一條超越傳統的途徑。中國古典藝術傳統的多樣性決定了選擇和解釋傳統的多樣性,林若熹藝術實驗的傳統參照是宋代工筆系統的花鳥畫以及近代海派、嶺南派(居派)的花鳥畫,他的作品都是針對這樣一些圖式傳統提出問題和解決問題的。花鳥畫自唐代開始成為一門獨立畫科后,歷經了近千年的歷史發展,這其中宋代院體花鳥畫是一種具有獨特藝術魅力、富有表現力的古典樣式,它那典雅飽和的色調氣氛,完整協調的章法布置和提煉對象神韻的高超技能都有一種永久的藝術價值。但在文人水墨系統的花鳥畫興起和取得藝術的領導地位后,這類技術傳統逐漸喪失了它的廣泛的欣賞對象,成為一種“死的歷史”,顯然,在現代欣賞情境中我們應該有勇氣清除由傳統文人畫的價值觀帶來的心理障礙,用一種現代方式去重新研究和解釋傳統,使它有可能在現代語境中重新獲得欣賞價值。林若熹的作品在構圖布置上大膽地將繁密周全的傳統院體的構圖方式與現代設計的一些構成原理有機結合起來,在空間鋪陳上他既考慮傳統繪畫氣脈開合、疏密對比、交叉參差等技術原理,又在穩定中尋求變化,大膽分離組合各母題間的張力關系,使畫面節奏清晰凝重又富于變化。19世紀嶺南二居(居巢、居廉)通過運用“撞水”“撞粉”法對傳統用墨賦彩方式進行了一次具有現代啟示意義的實驗,它使傳統的用墨賦彩方法由靜而動,極大地豐富了傳統語匯的表現能力。林若熹曾長時間地研究過這套技術方法,并將它有機地融入到自己的藝術實驗中,在背景賦色和母題表現中他都運用了這種方法,使畫面色調氣氛更加飽和、豐富。近期以來,林若喜又將他的實驗領地擴展到水墨寫意系統中來,題材范圍也由花鳥畫擴展到山水畫,在這些更加情緒化的作品中,他嘗試運用積墨積彩的方法和超大面積的畫幅效果去深化傳統語言的現代表現能力。當然,探索階段是不能冠以成熟的,但也表現了他對自己實驗方向的自信。

總體來講,林若熹的藝術實驗基本上屬于藝術語言范疇而不屬于藝術觀念范疇,他所關注的中心課題是通過研究調整和重新解釋傳統語匯去尋找一條超越傳統的途徑。但這種實驗的啟示意義卻有可能是觀念層面的,那就是,任何藝術傳統,只要我們對它感興趣,它都有可能復活它的欣賞價值,成為我們新的文明中的一部分。我們相信林若熹會從無數次“一點點的”藝術實驗中去探索一條適合個性表達的語言方式,也相信林若熹的藝術會在這種探索中獲得更大的成功。