物質時代的失與得

王錫穎

著名導演李安說過一段話,經常被我引用來肯定藝術生活對于人的重要性。他大概意思是說中國人情感方式很含蓄,對于很多敏感禁忌的話題說不出口,那么就需要通過藝術來表達(不一定是創作,對大家來說更多是藝術欣賞),很多隱秘的情感、諱莫如深的感受,都可借助藝術達到一個深層次的交流。

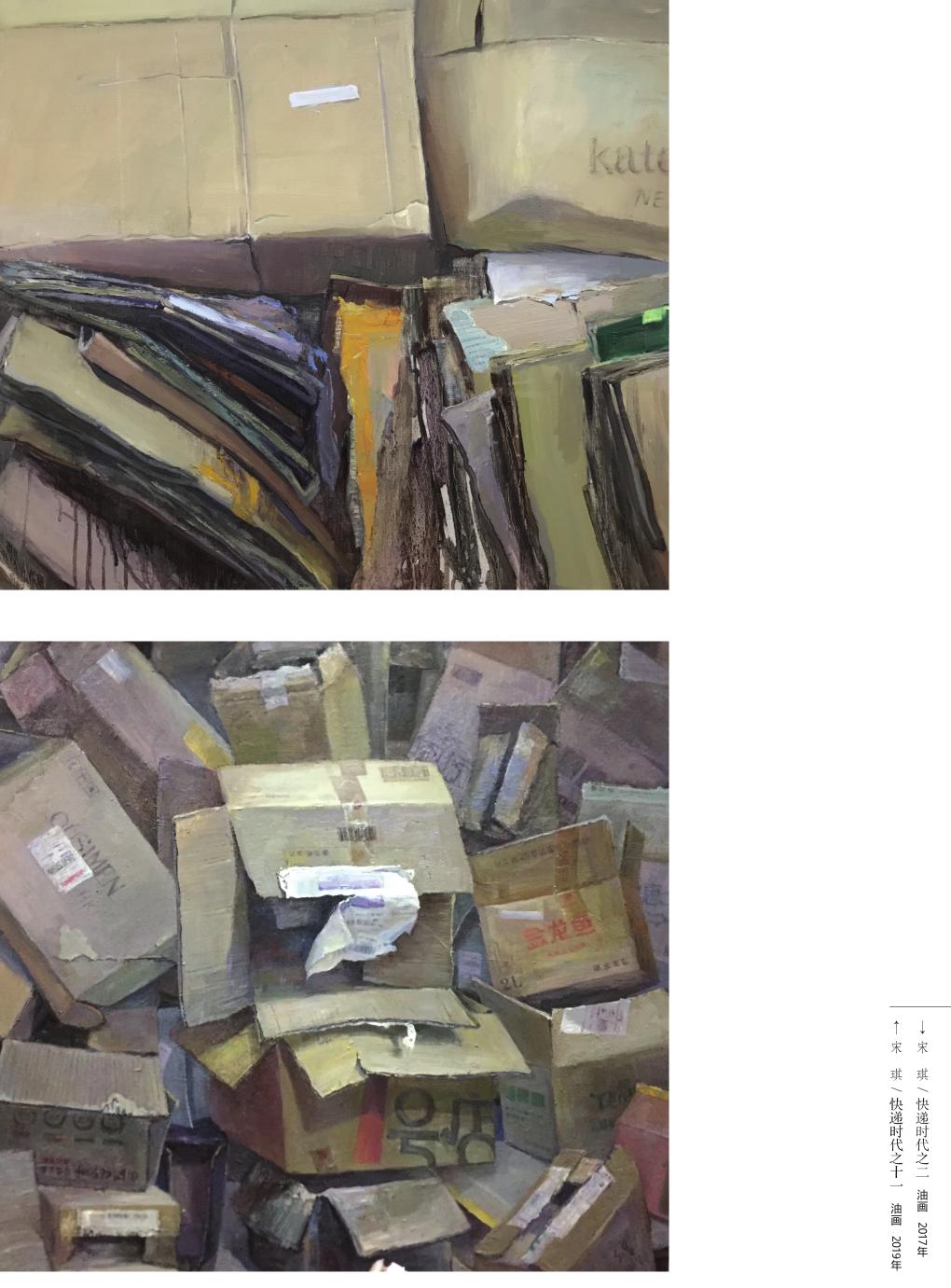

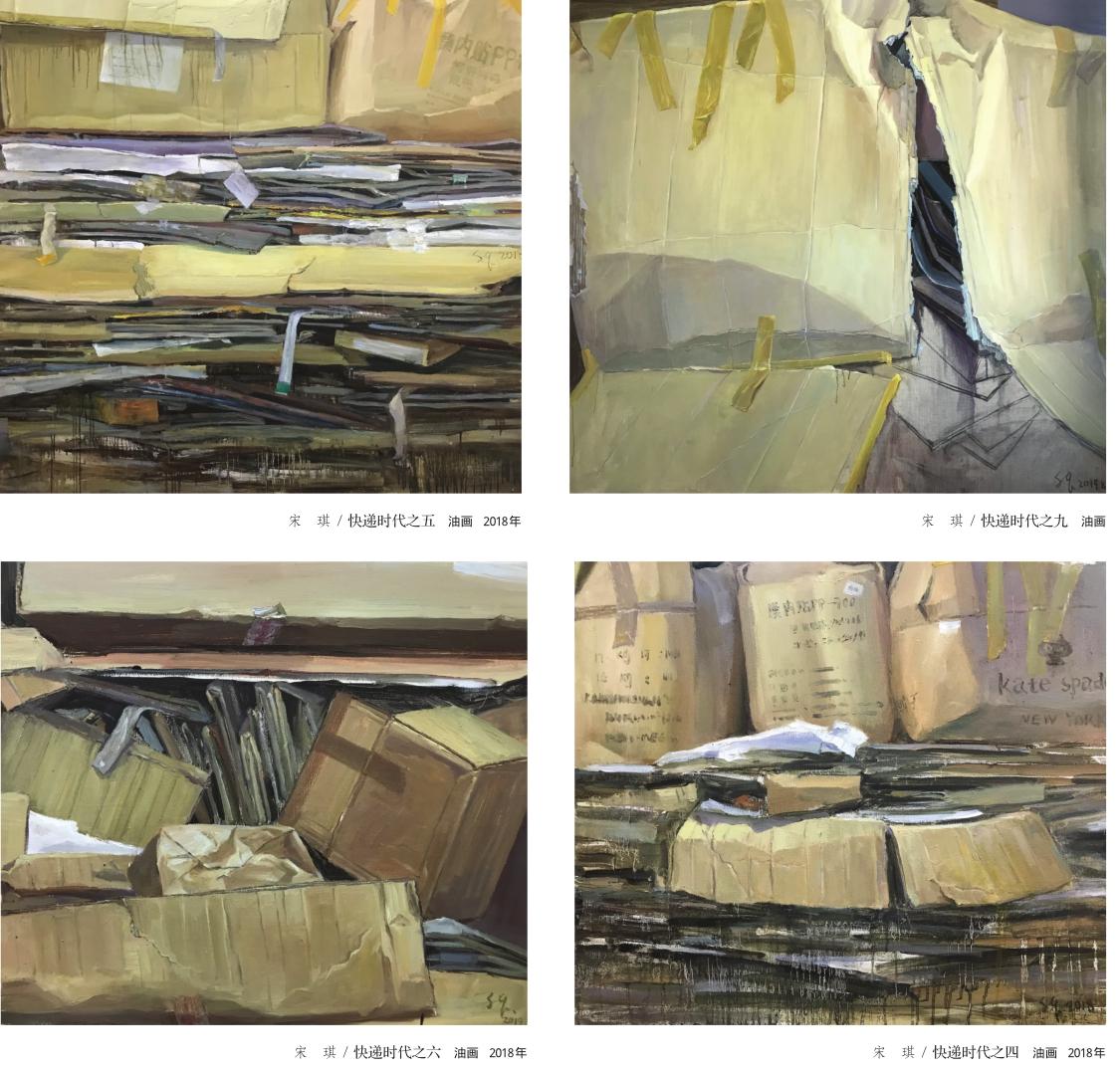

我初看這組《快遞時代》,覺得很有意思,這分明就是我們生活里再稀松平常不過的一景。但也正因為稀松平常,可供闡釋的空間變得足夠大。

《快遞時代》予我的直觀感受是寓言了我們身處的這個極端物化和格式化的世界。木心先生有一首詩,叫做《從前慢》,詩中描繪一個他記憶深處(理想深處)的一個慢悠悠的富有人情味和倫理道德的世情景象。余生也晚,我們現在處于一個消費主義的社會,哪怕是情感,也變得物化和格式化,變成了數不清的大數據,變成了一個個外形冰冷同質的包裝盒。詩人思念情人,把心揉碎了化成行行詩淚。普通人沒那才情,心便只能幻化成批量生產的巧克力和鮮花,讓快遞小哥們流水線般代為傳送。

木心和王小波都是寫情詩的頂級高手,頂級高手的思念都是獨家定制,從心而發,批量不起來。木心會說:“人被思念時,知或不知,都已在思念者的懷里。”王小波會說:“但愿你和我,是一首永遠唱不完的歌。”也就是說,愛情也好,藝術也好,美妙的大自然也好,它不再是能促發人類崇高情操格調的一種產物,而變得極其“形而下”,極其“物化”和“格式化”,極其“批量”和“流水線”,這是這組《快遞時代》帶給我最初及最深的感觸。

家鄉上海,我曾十年未歸。一來一去之間,花完了更換一張身份證的時光。

回國后,我又在中國西南邊陲的一個小鎮工作生活過幾年。在那幾年里,我驚嘆于中國城市和農村生活方式的無縫對接,年輕人融入世界的腳步是飛快的,通訊是iphone和微信,裝扮是影視劇里學來的時髦造型,消費則依靠無所不能的電商網購,城市與農村從表象上來看沒有太多令人咋舌的分野。而僅僅只是年長了二三十年的上一代人,還有相當一部分從出生到死亡都從未離開過這個人口只有兩萬人的小鎮。

讓我印象深刻的是,這個西滇小鎮擁有幾十個名號不同的快遞網點,不出一個星期,你便可以買到來自地球任何角落的任何一件商品,不管那些商品是不是我們真正需要的,也不管真實到手的貨物距離網頁廣告所許諾的相差有多遠。廣告催生欲望,欲望催促著生產,快速和便捷是消費時代的顯著特征。對年輕人來說,物流快遞足以填平自己與世界潮流之間的任何鴻溝,他們安然于此,也享受于此。就像他們的上一代安然與享受于自己的足不出鎮,紅白喜事只與鄉里鄉親發生千絲萬縷的聯系。

在那里生活的幾年里我有了自己的寶寶,物流對一個還未習慣農村生活的新晉母親來說很快也變得無法舍棄。我只要動動手指,便能和上海的小伙伴一樣買到自己用慣了的品牌,仿佛自己從沒有離開自己的家鄉,仿佛物流保障了自己作為一流大城市居民自帶的生活品質。最有意思是我的鄰居,那是一對來自新疆的維吾爾族小夫妻。丈夫是名年輕的研究人員,他那輪廓分明、眼眸似水的妻子便也跟著一同來滇生活。西南西北的生活環境差異巨大,所以他們的家人每半個月就要從南疆寄來幾大箱夠吃半個月的食物。

如果說對于精打細算的上海人和對食物十分謹慎的新疆人,物流只是原生習慣的功能性選擇,那么對小鎮當地的居民,物流則極大地豐富了他們的選擇。偏愛酸辣口味的傣族人也學會了嘗試北海道的奶油餅干、江浙口味的小零嘴,地道的北方面食也漸漸地和當地的米干米線開始平分秋色。小鎮生活的色香味變得全面熱鬧而又雜糅。收到一個快遞包裹的喜悅遠大于對物品實用性本身的考量。高曉松老媽教導兒子:生活里要有詩和遠方。那其實是文人墨客的精神空間。對于在小鎮生活的人來說,生活里有來自遠方的包裹就足以高興上一整天了。

蔓延的惡疫讓今年中國的冬天顯得格外漫長。我所在的小區進行了戒嚴,快遞物品不能進小區,統一被門衛收取后按樓層和門牌細心地整理好。那些大大小小、型號各異的快遞包裹安靜地躺在大堂大理石板上,等待著它漫長旅程的最后歸宿。

都說藝術家是生活的旁觀者,他們不為任何人所收買,他們只是時代之眼,準確鏤刻生活,反映他們所理解的現實便是他們的全部使命。一個時代有一個時代的特征。還是那句話,在誠實又準確的藝術品中,藝術家其實已經埋下了線頭,那就待有心人去尋找線索吧。

宋琪

1969年出生。1991年畢業于上海第二教育學院社會科學系;2000年畢業于上海應用技術大學;2007年至2009年在上海師范大學油畫系高研班進修。現任職于上海市工人文化宮。上海市美術家協會會員、上海市民盟書畫院理事。

2014年油畫作品《拆》入選首屆南京國際美術展;2017年油畫作品《快遞時代二》入選第九屆上海美術大展;2019年油畫作品《快遞時代七》入選第十三屆全國美術作品展等展覽。2017年油畫作品《西域雄關》《納家戶清真寺》被寧夏美術館收藏。