運動康復對老年慢性心衰患者的心功能及生活質量的影響

張秀芬 孫慧 楊傲冰

慢性心衰患者在心血管疾病中是非常常見的疾病之一,其主要表現為心排血量降低,心肌收縮力下降,導致心臟負荷加大,引起各種疾病,心衰是各種心臟疾病的最終階段,在老年人群中發病比例高。因我國老年人口比例加大,臨床上慢性心衰患者逐漸增加,慢性心衰的治療難度大,重復住院率高,病死率高,其預后較差[1,2]。以往對慢性心衰的患者治療上認為患者宜減少活動,以臥床為主,隨著研究的深入,認為適當的運動能改善患者的心臟功能,有利于患者生活質量的提升[3]。本次研究將本院收治的122 例老年慢性心衰患者隨機分為兩組,一組應用常規措施,一組應用常規及運動康復干預,現將研究結果進行總結。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院循環內科2017 年7 月~2018 年11 月間收治的老年慢性心衰患者122 例做為此次的觀察對象,患者均符合慢性心衰的診斷標準,年齡均>60 歲,無其他嚴重疾病,及惡性腫瘤等,無精神障礙者。將患者隨機分為常規組與康復組,各61 例。常規組,男33 例,女28 例;年齡60~78 歲,平均年齡(65.4±4.6)歲;心功能:Ⅱ級30 例,Ⅲ級23 例,Ⅳ級8 例。康復組,男33 例,女28 例;年齡60~78 歲,平均年齡(64.7±4.8)歲;心功能:Ⅱ級31 例,Ⅲ級23 例,Ⅳ級7 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 常規組 應用慢性心衰的常規方法,入院后對患者進行常規用藥,疾病宣教,監測生命體征,監測病情變化,合理飲食,保證休息,限制水份攝入等。

1.2.2 康復組 在常規基礎上,進行運動康復干預:①選擇專業、有經驗的治療康復師及護理團隊對患者進行康復指導,先對患者身體狀況進行評估、檢查,制定具有針對性的康復訓練計劃,要向患者宣教疾病的有關知識,用藥的知識及運動康復訓練的知識,使患者對疾病及運動康復有正確的認識,以配合練習。②根據患者心衰級別進行不同的運動康復訓練,對于心功能Ⅱ級患者,在保證患者充分的休息時間基礎上,指導陪同患者定時到室外進行步行,步行距離500~1000 米/次,如無不適,陪同患者上樓梯運動,3 層/次,2 次/d,運動中注意觀察患者,注意不可操之過急,患者日常活動應盡量讓患者自理,比如洗漱、飲食等,護士及家屬可在一旁陪同,同時也鼓勵患者進行太極、簡易體操等健康運動,不僅利于患者身體健康,也可娛樂患者心情。對于心功能Ⅲ級患者,要保證患者充足的休息時間,在護士的指導下,在室內進行活動,可先床邊站立,而后逐漸步行訓練,10~15 min/次,3 次/d,使患者能夠獨立如廁、洗浴、飲食等。對于心功能Ⅳ級患者,應絕對臥床休息,護士協助患者進行各個關節的被動活動及鍛煉,5~10 min/次,3 次/d,待患者病情好轉,指導患者進行各個關節的主動運動,再下床活動。對待Ⅳ級的患者護士及家屬應協助患者日常活動,如廁、飲食等。對于慢性心衰患者運動康復訓練應遵守循序漸進的原則,早期活動量宜小,動作宜緩,待病情好轉,患者適應后再適當增加運動量,運動中應觀察患者病情,如呼吸急促,心率加快,胸悶、胸疼應暫停活動。

1.3 觀察指標

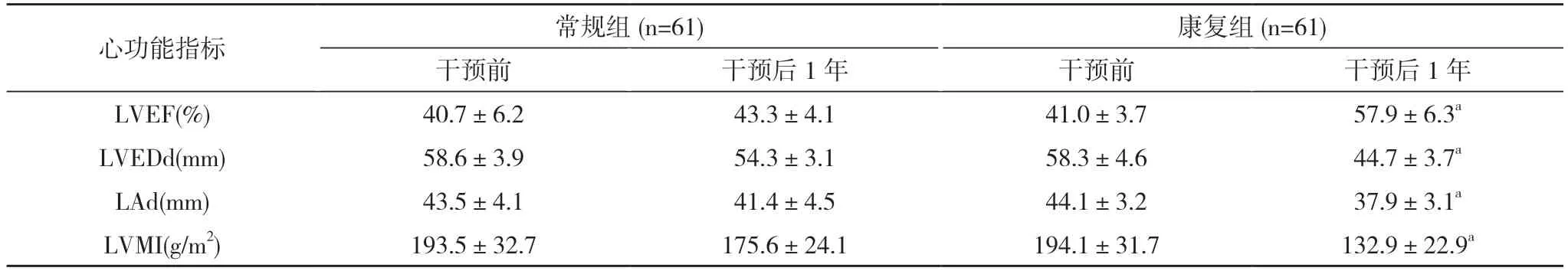

1.3.1 觀察兩組患者的心功能指標 包括干預前以及干預后1 年的LVEF、LVEDd、LAd、LVMI。

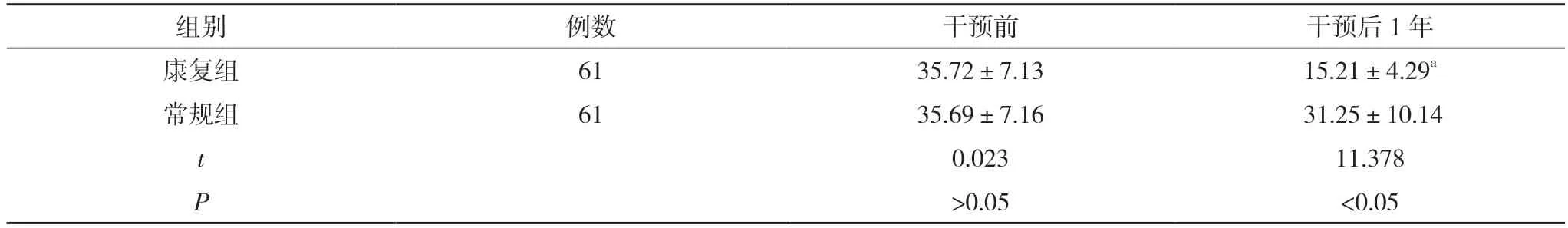

1.3.2 觀察兩組患者的生活質量 采用MLHFQ 量表完成,有21 個問題,分數越高,生活質量越低。

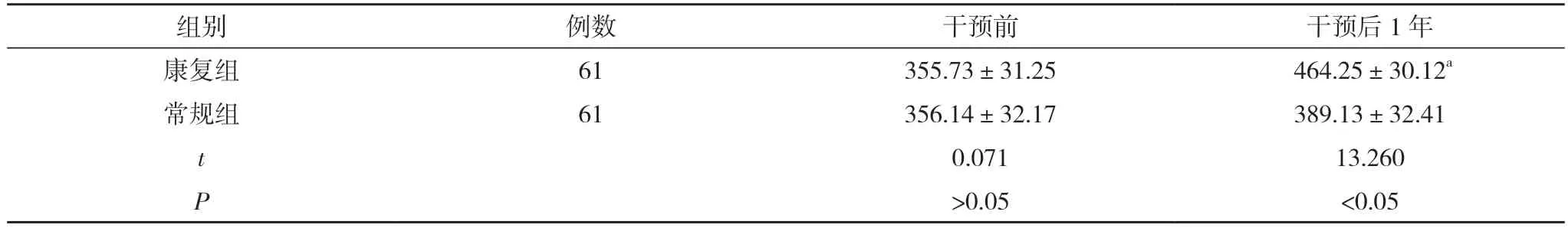

1.3.3 觀察兩組患者的6 min 步行距離 包括干預前及干預后1 年。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者干預前后的心功能指標比較 干預前,兩組患者的LVEF、LVEDd、LAd、LVMI 水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);干預后1 年,康復組患者的LVEF、LVEDd、LAd、LVMI 水平均優于常規組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者干預前后的MLHFQ 評分比較 干預前,兩組患者的MLHFQ 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后1 年,康復組患者的MLHFQ 評分低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組患者干預前后的6 min 步行距離比較 干預前,兩組患者的6 min 步行距離比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后1 年,康復組患者的6 min 步行距離長于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組患者干預前后的心功能指標比較()

表1 兩組患者干預前后的心功能指標比較()

注:與常規組干預后1 年比較,aP<0.05

表2 兩組患者干預前后的MLHFQ 評分比較(,分)

表2 兩組患者干預前后的MLHFQ 評分比較(,分)

注:與常規組干預后1 年比較,aP<0.05

表3 兩組患者干預前后的6 min 步行距離比較(,m)

表3 兩組患者干預前后的6 min 步行距離比較(,m)

注:與常規組干預后1 年比較,aP<0.05

3 討論

慢性心衰在老年人群中發病率高,是各種心臟病的終未階段。其嚴重影響患者心臟功能,降低了患者的生活質量,因心臟排血量減少,機體的代謝不能被滿足,導致患者出現呼吸困難、無力、頭暈、心絞痛等臨床癥狀[4-6]。慢性心衰治療比較困難,應用有效的措施非常重要,以往對于心衰的護理強調充分靜養,因患者活動減少,容易出現血栓、便血等并發癥,患者因被限制活動,導致患者出現焦慮,抑郁等負性情緒。運動康復能改善患者心臟功能,增加冠脈血流,能緩解患者焦慮情緒,從而有效提高質量生活[7,8]。

綜上所述,對于老年慢性心衰患者,應用運動康復措施,可改善患者的心臟功能,提升患者生活質量,增強患者運動能力,值得臨床廣泛應用。