高等教育公平與大學(xué)信任的構(gòu)建路徑

高學(xué)德

摘要:本研究運(yùn)用調(diào)查數(shù)據(jù)考察了不同類(lèi)型的高等教育公平對(duì)大學(xué)信任的差異性影響效應(yīng),從風(fēng)險(xiǎn)感知的角度考察了高等教育公平影響大學(xué)信任的內(nèi)在機(jī)制,并在此基礎(chǔ)上探討了我國(guó)大學(xué)信任的構(gòu)建路徑。結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1)高等教育公平感對(duì)大學(xué)信任有顯著的正向影響,且對(duì)大學(xué)工具信任的解釋力大于對(duì)大學(xué)動(dòng)機(jī)信任的解釋力。(2)過(guò)程公平感對(duì)大學(xué)動(dòng)機(jī)信任的解釋力最強(qiáng),機(jī)會(huì)公平感對(duì)大學(xué)工具信任的解釋力最強(qiáng)。(3)風(fēng)險(xiǎn)感知在高等教育公平感影響大學(xué)信任的過(guò)程中起著調(diào)節(jié)作用。就低風(fēng)險(xiǎn)感知者而言,高教育公平感能顯著提升大學(xué)信任,而對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)感知者而言,高教育公平感對(duì)大學(xué)信任的提升作用不大。本研究結(jié)果表明,大學(xué)信任的構(gòu)建可以借由不同的路徑來(lái)實(shí)現(xiàn):內(nèi)部路徑可以分別經(jīng)由機(jī)會(huì)公平和過(guò)程公平產(chǎn)生工具信任和動(dòng)機(jī)信任,外部路徑可以通過(guò)降低民眾的風(fēng)險(xiǎn)感知水平來(lái)實(shí)現(xiàn)。

關(guān)鍵詞:機(jī)會(huì)公平;過(guò)程公平;結(jié)果公平;動(dòng)機(jī)信任;工具信任;風(fēng)險(xiǎn)感知

一、問(wèn)題的提出

信任是維系社會(huì)生存和運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ),是維持組織運(yùn)作和成長(zhǎng)的基石。在大學(xué)這個(gè)教育和文化的共同體中,信任發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用,它既是大學(xué)自我身份認(rèn)同的合法性基礎(chǔ),也是高等教育健康發(fā)展的重要保證。大學(xué)作為公共機(jī)構(gòu)承載著社會(huì)特定而持續(xù)的信任和期望。大學(xué)信任作為公眾對(duì)于大學(xué)主體性存在的對(duì)象的一種持續(xù)的信念和心理期待,既是大學(xué)發(fā)展?fàn)顩r的記錄,也對(duì)我們?nèi)胬斫獯髮W(xué)形象以及大學(xué)組織發(fā)展過(guò)程中的問(wèn)題具有重要的意義。

近年來(lái),我國(guó)的高等教育“大眾化”使人們有了更多的機(jī)會(huì)進(jìn)入大學(xué),但有關(guān)高等教育公平的學(xué)術(shù)討論卻甚囂塵上,“階層固化”、“寒門(mén)難出貴子”、“大學(xué)畢業(yè)就是失業(yè)”等話題的熱議本身說(shuō)明了人們對(duì)高等教育資源和機(jī)會(huì)分配不公平的擔(dān)憂,這種對(duì)高等教育公平與否的感知和判斷(即高等教育公平感)在一定程度上會(huì)影響大學(xué)在公眾心目中的良好形象,進(jìn)而侵蝕大學(xué)信任水平。那么,高等教育公平感如何影響大學(xué)信任?不同類(lèi)型的高等教育公平感是否對(duì)大學(xué)信任產(chǎn)生不同的影響?高等教育公平感對(duì)不同類(lèi)型的大學(xué)信任是否也表現(xiàn)出差異性影響效應(yīng)?如果高等教育公平感對(duì)大學(xué)信任的影響是顯著的,那可能的內(nèi)在影響機(jī)制又是什么?是否可以通過(guò)提高高等教育公平來(lái)尋求我國(guó)大學(xué)信任的建構(gòu)路徑?這些都是值得深入討論的問(wèn)題。

以往有關(guān)高等教育公平的研究更多關(guān)注高等教育公平的前因及獲得機(jī)制,而忽視了對(duì)高等教育公平結(jié)果的探討。本研究運(yùn)用“我國(guó)大學(xué)信任問(wèn)題研究”調(diào)查數(shù)據(jù),對(duì)不同類(lèi)型高等教育公平感影響不同類(lèi)型大學(xué)信任的差異效應(yīng)進(jìn)行考察,并從風(fēng)險(xiǎn)感知的視角探討高等教育公平感影響大學(xué)信任的內(nèi)在機(jī)制,進(jìn)而尋求我國(guó)大學(xué)信任的建構(gòu)路徑。

二、文獻(xiàn)綜述與研究假設(shè)

(一)機(jī)會(huì)公平、過(guò)程公平、結(jié)果公平與大學(xué)信任

信任與公平作為發(fā)展語(yǔ)境下的兩個(gè)中國(guó)現(xiàn)實(shí),兩者之間的關(guān)系引起了學(xué)術(shù)界越來(lái)越多的關(guān)注。大量的經(jīng)驗(yàn)研究表明,無(wú)論是客觀的分配公平或收入公平還是主觀的公平感,都與信任之間(包括社會(huì)信任、政治信任等)存在正相關(guān)關(guān)系。如研究發(fā)現(xiàn),收入分配的不平等、地區(qū)之間的發(fā)展不均衡以及人口的異質(zhì)性,都會(huì)導(dǎo)致人們更加不信任別人,而收入平等和制度公平則有助于提高對(duì)陌生人的信任。在一個(gè)分配公平、程序公平、形式公平的社會(huì)里,人們更愿意相信他人。公平對(duì)信任的影響不僅體現(xiàn)在收入或社會(huì)不平等客觀方面,公眾對(duì)不平等或不公平的主觀感知也會(huì)對(duì)信任產(chǎn)生重要的影響。很多研究表明,個(gè)人對(duì)個(gè)體決定對(duì)他人是否信任也是理性計(jì)算的結(jié)果,當(dāng)個(gè)人處于社會(huì)不平等的地位或主觀感覺(jué)到不公平時(shí)不僅會(huì)降低對(duì)他人的信任水平,也會(huì)降低制度信任的水平。

大學(xué)信任是公眾對(duì)于大學(xué)主體性存在的對(duì)象的一種持續(xù)的信念和心理期待,它是信任在高等教育場(chǎng)域中的延伸。大學(xué)信任源自于穩(wěn)定的大學(xué)教育秩序,這種秩序包括包含一系列與大學(xué)教育相關(guān)的制度、規(guī)則和安排,這些制度的實(shí)施常常以單獨(dú)或聯(lián)合的方式影響著人們對(duì)大學(xué)的理解和認(rèn)知,并進(jìn)而形成對(duì)大學(xué)功能和獲益預(yù)期的固定圖式,對(duì)大學(xué)提供的穩(wěn)定獲益在內(nèi)心形成了“心安理得”感。近年來(lái),盡管我國(guó)的高等教育“大眾化”使人們有了更多的機(jī)會(huì)進(jìn)入大學(xué),但一些隱性的不公平現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)出來(lái),如高考錄取中地區(qū)差異的不公平、不同社會(huì)階層子女進(jìn)入大學(xué)機(jī)會(huì)的不均等、高等教育資源配置的不公平、高校畢業(yè)生就業(yè)結(jié)果的不公平等,這一系列不公平的存在都會(huì)對(duì)大學(xué)信任產(chǎn)生重要的影響。

教育公平不僅僅是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念,更是一個(gè)涉及政治、文化、道德、倫理及心理的范疇,它實(shí)質(zhì)上反映了人們對(duì)既存利益如教育機(jī)會(huì)、教育資源等分配的平等與否及其產(chǎn)生的原因等的價(jià)值評(píng)價(jià)和判斷。高等教育也具有以上教育公平的主觀內(nèi)涵,它體現(xiàn)為人們對(duì)高等教育機(jī)會(huì)和資源分配公平程度的感知,即高等教育公平感。高等教育公平是社會(huì)公平在高等教育領(lǐng)域的延伸。胡森認(rèn)為教育公平應(yīng)滿(mǎn)足“三個(gè)指標(biāo)”,即起點(diǎn)公平、過(guò)程公平和結(jié)果公平。[1]科爾曼則立足于“均等原則”,從進(jìn)入教育系統(tǒng)的機(jī)會(huì)均等、參與教育機(jī)會(huì)的均等、教育結(jié)果均等以及教育對(duì)生活過(guò)程前景機(jī)會(huì)的均等四個(gè)方面進(jìn)行了論述。[2]依照教育公平及高等教育公平的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,學(xué)術(shù)界通常將高等教育公平分為教育權(quán)利平等和教育機(jī)會(huì)平等,高等教育公平主要是指教育機(jī)會(huì)均等。機(jī)會(huì)均等又分為起點(diǎn)均等、過(guò)程均等和結(jié)果均等。

盡管有研究發(fā)現(xiàn)整體的高等教育公平對(duì)信任有積極的預(yù)測(cè)作用,但更多的研究關(guān)注不同類(lèi)型的公平對(duì)信任產(chǎn)生的差異性影響效果,這方面的研究主要集中在組織行為學(xué)和社會(huì)學(xué)領(lǐng)域。弗里德曼強(qiáng)調(diào)結(jié)果公平的實(shí)現(xiàn)是不現(xiàn)實(shí)的,而機(jī)會(huì)公平才是實(shí)現(xiàn)公平的根本途徑所在。[3]相對(duì)于結(jié)果公平,機(jī)會(huì)公平和程序公平起著更為重要的作用,如程序公平比結(jié)果公平能更好地解釋工作滿(mǎn)意度,程序公平較之結(jié)果公平更能預(yù)測(cè)員工對(duì)管理者的信任和組織信任。朱博文和許偉運(yùn)用CSS數(shù)據(jù)探討了中國(guó)居民社會(huì)公平感與普遍信任的關(guān)系,結(jié)果發(fā)現(xiàn),社會(huì)公平感中的機(jī)會(huì)公平變量(如高考制度、政治權(quán)利等)與普遍信任之間呈顯著正相關(guān),而大部分結(jié)果公平變量(如義務(wù)教育、公共醫(yī)療、財(cái)富分配等)與普遍信任之間無(wú)顯著相關(guān)。[4]

可以看出,以上研究考察的是一般意義上的機(jī)會(huì)公平、過(guò)程公平和結(jié)果公平與組織信任、普遍信任等關(guān)系的差異性特點(diǎn),而有關(guān)高等教育公平的不同類(lèi)型與大學(xué)信任關(guān)系的研究幾乎沒(méi)有,但由于高等教育公平是社會(huì)公平在高等教育領(lǐng)域的延伸,它們?cè)诒举|(zhì)上都是和特定資源的配置與享受聯(lián)系在一起的,因此,我們可以預(yù)測(cè),高等教育領(lǐng)域中的機(jī)會(huì)公平、過(guò)程公平和結(jié)果公平與大學(xué)信任的關(guān)系也具有差異性的特點(diǎn),據(jù)此我們提出假設(shè)1:不同類(lèi)型的高等教育公平感與大學(xué)信任的關(guān)系表現(xiàn)出差異性特點(diǎn),機(jī)會(huì)公平感與大學(xué)信任的相關(guān)最強(qiáng),結(jié)果公平感與大學(xué)信任的相關(guān)最低。

(二)高等教育公平感與工具信任和動(dòng)機(jī)信任

對(duì)信任的研究一個(gè)重要的問(wèn)題是如何對(duì)其進(jìn)行分類(lèi),Lewis?和Weigert將信任分為認(rèn)知信任和情感信任。[5]認(rèn)知信任是建立在對(duì)他人可信度的理性考察基礎(chǔ)上而產(chǎn)生的信任,是以被信任方的勝任力、責(zé)任、職業(yè)作風(fēng)和名聲為基礎(chǔ)的,而情感信任則是基于情感聯(lián)系而產(chǎn)生的信任,反映了對(duì)相互的關(guān)懷和愛(ài)護(hù)的期望。還有一種分類(lèi)是能力分類(lèi)和意愿信任,能力信任是指信任者對(duì)信任對(duì)象技術(shù)業(yè)務(wù)方面專(zhuān)長(zhǎng)的預(yù)期,善意信任是指社會(huì)關(guān)系中對(duì)信任對(duì)象將他人利益置于個(gè)人利益之上,擔(dān)負(fù)道義上的義務(wù)和責(zé)任的預(yù)期。[6]與能力信任和善意信任相似的另一種分類(lèi)是由泰勒和德高依提出的,他們將信任分為工具性模式的信任和關(guān)系性模式的信任,前者是根據(jù)對(duì)行為結(jié)果的精確計(jì)算來(lái)確定的,而后者則是由關(guān)于交往對(duì)方品德、意愿和動(dòng)機(jī)的評(píng)價(jià)決定的。[7]國(guó)內(nèi)有學(xué)者基于工具信任和動(dòng)機(jī)信任的二分法用以研究機(jī)構(gòu)信任,前者基于個(gè)體對(duì)機(jī)構(gòu)做事能力的評(píng)價(jià),即個(gè)體對(duì)特定機(jī)構(gòu)是否可以履行職能的積極信念,后者基于個(gè)體對(duì)機(jī)構(gòu)行事動(dòng)機(jī)的評(píng)價(jià),即個(gè)體對(duì)特定機(jī)構(gòu)是否愿意“為民服務(wù)”的積極信念。大學(xué)信任本質(zhì)上也是一種組織信任和機(jī)構(gòu)信任,因此,將大學(xué)信任劃分為工具信任和動(dòng)機(jī)信任既符合大學(xué)信任本身的意涵,也對(duì)拓展不同類(lèi)型大學(xué)信任的影響因素具有重要意義。

已有研究發(fā)現(xiàn),公平與不同類(lèi)型的信任關(guān)系具有一定的差異性,向上社會(huì)比較會(huì)使得個(gè)體對(duì)比較對(duì)象的尊敬感增加從而提高認(rèn)知和能力信任,但向上比較會(huì)引發(fā)消極情緒,傷害與信任方之間的情感聯(lián)結(jié),從而傷害情感信任。[8]與情感信任相比,公正行為(如對(duì)人對(duì)事公平公正、對(duì)人不采用雙重標(biāo)準(zhǔn)、一視同仁等行為)更有助于提高管理者認(rèn)知信任。[9]

綜合以上的文獻(xiàn)梳理和分析可以看出,在組織行為學(xué)領(lǐng)域,公平與工具/認(rèn)知信任和動(dòng)機(jī)/情感信任的關(guān)系具有差異效應(yīng),與動(dòng)機(jī)信任相比,公平與工具信任的相關(guān)更大。由此我們可以推測(cè),高等教育公平與大學(xué)信任中的工具信任和動(dòng)機(jī)信任的關(guān)系也具有同樣的效應(yīng)。對(duì)于普通公眾來(lái)說(shuō),大學(xué)是否值得信任的前提是大學(xué)自身是否履行了基本的職能,他們更關(guān)心大學(xué)能否公平公正地給每個(gè)人提供享受高等教育資源的機(jī)會(huì),這種基于結(jié)果導(dǎo)向的對(duì)大學(xué)能力和可靠性判斷的工具信任要優(yōu)先于基于過(guò)程導(dǎo)向的對(duì)大學(xué)行動(dòng)動(dòng)機(jī)判斷而建立的動(dòng)機(jī)信任。由此,我們提出假設(shè)2:高等教育公平感與大學(xué)信任成正相關(guān),且與工具信任的相關(guān)大于與動(dòng)機(jī)信任的相關(guān)。

(三)風(fēng)險(xiǎn)感知:高等教育公平感與大學(xué)信任關(guān)系的調(diào)節(jié)效應(yīng)

公平對(duì)信任的影響已經(jīng)在學(xué)術(shù)界得到了廣泛驗(yàn)證,但其中的影響機(jī)制卻未有深入討論。本文試圖從風(fēng)險(xiǎn)感知的視角對(duì)公平影響信任的內(nèi)在機(jī)制加以探討。事實(shí)上,風(fēng)險(xiǎn)和信任之間本身存在非常密切的關(guān)聯(lián)。Sheppard等人認(rèn)為,風(fēng)險(xiǎn)是信任的核心[10],而信任是對(duì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的外部條件的一種純粹的內(nèi)心估價(jià),因此,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的知覺(jué)是在作出信任決策的過(guò)程中需要考慮的。

風(fēng)險(xiǎn)感知是個(gè)體對(duì)外界環(huán)境中是否存在風(fēng)險(xiǎn)的知覺(jué),它源于個(gè)體因?yàn)閷?duì)未來(lái)事件發(fā)生的可能性以及由此導(dǎo)致的后果不能預(yù)知而產(chǎn)生的不確定感。風(fēng)險(xiǎn)感知高的個(gè)體對(duì)失敗、被威脅、缺乏機(jī)會(huì)具有強(qiáng)烈的敏感性,在決策行為中更容易聯(lián)想到負(fù)面的結(jié)果,因而往往采取預(yù)防性行為。因此,與低風(fēng)險(xiǎn)感知者相比,當(dāng)他們感知到高等教育資源的不公平現(xiàn)狀時(shí)更容易失去對(duì)大學(xué)積極的期待,更有可能降低對(duì)大學(xué)的信任度,即使在高等教育資源分配較為公平的情境下,也可能表現(xiàn)出對(duì)大學(xué)更低的信任水平。而低風(fēng)險(xiǎn)感知的個(gè)體對(duì)行為持有樂(lè)觀的預(yù)期,即使他們感受到高等教育領(lǐng)域中的不公平現(xiàn)象,但不會(huì)輕易喪失對(duì)大學(xué)本身的信任度。而當(dāng)他們感受到較高的高等教育公平時(shí),就會(huì)表現(xiàn)出對(duì)大學(xué)更高的信任度。

基于以上分析,本研究提出假設(shè)3:風(fēng)險(xiǎn)感知對(duì)高等教育公平感與大學(xué)信任的關(guān)系起調(diào)節(jié)作用,當(dāng)人們感知到較低的高等教育公平時(shí),無(wú)論是低風(fēng)險(xiǎn)感知個(gè)體還是高風(fēng)險(xiǎn)感知個(gè)體,都表現(xiàn)出了較低的大學(xué)信任,而當(dāng)人們感知到較高的高等教育公平時(shí),高低風(fēng)險(xiǎn)感知個(gè)體的大學(xué)信任表現(xiàn)出了差異性,低風(fēng)險(xiǎn)感知的個(gè)體更信任大學(xué),高風(fēng)險(xiǎn)感知的個(gè)體更不信任大學(xué)。

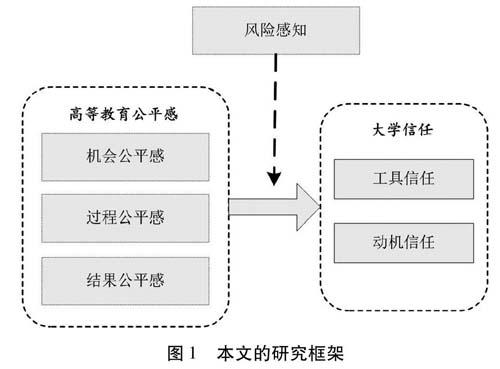

基于以上研究假設(shè),本研究提出如下研究框架(見(jiàn)圖1)。

圖1本文的研究框架

三、數(shù)據(jù)與變量

(一)數(shù)據(jù)來(lái)源

本次調(diào)查問(wèn)卷由全國(guó)教育科學(xué)規(guī)劃國(guó)家一般項(xiàng)目“我國(guó)大學(xué)信任問(wèn)題研究”課題組編制,于2017年6月1日到7月30日通過(guò)凱迪公司研發(fā)的問(wèn)卷調(diào)研APP“問(wèn)卷寶”,向在線樣本庫(kù)的全國(guó)用戶(hù)(共約110萬(wàn)人,覆蓋全國(guó)346個(gè)地級(jí)城市)推送問(wèn)卷,依靠用戶(hù)分享問(wèn)卷的方式進(jìn)行發(fā)放。問(wèn)卷收回后,課題組利用測(cè)謊題、答題完成情況等對(duì)問(wèn)卷數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選。調(diào)查最初共收回全部作答問(wèn)卷2549份,經(jīng)篩選后最終得到有效成人問(wèn)卷2125份,回收有效率為83.3%。具體各人口學(xué)變量的統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1。

(二)變量測(cè)定

1.因變量

本研究中的因變量是大學(xué)信任。借鑒張書(shū)維(2017)將機(jī)構(gòu)信任劃分為工具信任和動(dòng)機(jī)信任的做法,將大學(xué)信任劃分為工具信任和動(dòng)機(jī)信任。大學(xué)工具信任是公眾對(duì)大學(xué)在履行其職能方面的能力、效率等的信念和心理期待,而大學(xué)動(dòng)機(jī)信任則是公眾對(duì)大學(xué)存在意義、價(jià)值以及實(shí)現(xiàn)其職能的意愿、動(dòng)機(jī)等的信念和心理期待。本研究對(duì)工具信任的測(cè)量是通過(guò)以下三個(gè)題項(xiàng)來(lái)測(cè)量的:“我相信大學(xué)有利于培養(yǎng)更優(yōu)秀的人才”、“我相信大學(xué)有利于提高學(xué)生的能力和素質(zhì)”和“我相信現(xiàn)行的大學(xué)制度有利于大學(xué)本身的發(fā)展”,動(dòng)機(jī)信任通過(guò)以下三個(gè)題項(xiàng)來(lái)測(cè)量:“我相信大學(xué)有其存在的意義和價(jià)值”、“我相信上大學(xué)能夠改變學(xué)生自己和家庭的命運(yùn)”和“我確信現(xiàn)在的大學(xué)越來(lái)越急功近利了”,每個(gè)題項(xiàng)五級(jí)評(píng)分,分別為“完全不同意”、“比較不同意”、“中立”、“比較同意”和“完全同意”。得分越高,大學(xué)信任度越高;得分越低,大學(xué)信任度越低。兩個(gè)量表的克倫巴赫α系數(shù)分別為0.74和0.77,符合測(cè)量學(xué)的要求。

2.自變量

(1)高等教育公平感

基于前面有關(guān)教育公平感的已有研究和分類(lèi),本研究將高等教育公平感分為機(jī)會(huì)公平、過(guò)程公平和結(jié)果公平,機(jī)會(huì)公平主要包括高等教育入學(xué)機(jī)會(huì)、學(xué)校給學(xué)生發(fā)展提供的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及不同區(qū)域大學(xué)中學(xué)生享受優(yōu)質(zhì)教育資源的機(jī)會(huì)等,過(guò)程公平主要包括大學(xué)里各項(xiàng)規(guī)章制度的運(yùn)行過(guò)程、優(yōu)秀學(xué)生的選拔流程、教學(xué)設(shè)施和生活設(shè)施等資源的分配、教職工對(duì)待學(xué)生的態(tài)度以及學(xué)生與學(xué)校的溝通交流渠道等,結(jié)果公平包括學(xué)校提供給學(xué)生的工作和就業(yè)機(jī)會(huì)以及老師對(duì)每個(gè)學(xué)生的學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)和考核體系等。要求受訪者對(duì)以上高等教育各方面的公平程度進(jìn)行評(píng)價(jià),每個(gè)題項(xiàng)五級(jí)評(píng)分,分別為“不公平”、“不太公平”、“一般”、“比較公平”和“公平”。得分越高,表示受訪者感知到的高等教育越公平;得分越低,表示受訪者感知到的高等教育越不公平。三個(gè)教育公平感量表的克倫巴赫α系數(shù)在0.7-0.8之間,符合測(cè)量學(xué)的要求。

(2)風(fēng)險(xiǎn)感知

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)感知的測(cè)量既可以從風(fēng)險(xiǎn)感知的內(nèi)在結(jié)構(gòu)入手進(jìn)行測(cè)量,也可以從風(fēng)險(xiǎn)所涉及的領(lǐng)域進(jìn)行測(cè)量,本研究借鑒Weber等人[11]和王文斌?[12]的做法,要求被訪者根據(jù)個(gè)人的經(jīng)歷和感受分別對(duì)食品健康、環(huán)境氣候、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身安全、交通安全、醫(yī)療衛(wèi)生、教育培訓(xùn)、個(gè)人隱私、社會(huì)交往等領(lǐng)域面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),結(jié)果分為五個(gè)等級(jí),從1“幾乎沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)”到5“風(fēng)險(xiǎn)非常大”。風(fēng)險(xiǎn)感知的最后得分為所有九個(gè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域得分的算數(shù)平均數(shù),得分越高,表示受訪者感知到的風(fēng)險(xiǎn)越大;得分越低,表示受訪者感知到的風(fēng)險(xiǎn)越小。該量表的克倫巴赫α系數(shù)在0.78,符合測(cè)量學(xué)的要求。

3.控制變量

考慮到一些社會(huì)人口學(xué)變量對(duì)大學(xué)信任也會(huì)產(chǎn)生影響,本研究還引入了一些可能影響大學(xué)信任的變量作為控制變量,這些變量包括性別、年齡、教育水平、婚姻狀況、戶(hù)口類(lèi)型、民族等。

表2為各主要變量及其測(cè)量題項(xiàng)和賦值方法,表3顯示的是各主要變量的描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

四、研究發(fā)現(xiàn)

(一)各主要變量的相關(guān)分析

表4給出了主要變量之間的相關(guān)系數(shù),從中可以看到,六個(gè)主要變量之間存在中等程度的相關(guān)。三種高等教育公平之間存在顯著的正相關(guān),且它們都與兩類(lèi)大學(xué)信任之間呈顯著的正相關(guān),風(fēng)險(xiǎn)感知與三類(lèi)高等教育公平感之間無(wú)顯著相關(guān),但與兩類(lèi)大學(xué)信任之間有低度相關(guān)。

(二)高等教育公平感與大學(xué)信任的關(guān)系

為了避免變量間多元共線性的消極影響,我們對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了去中心化的處理,并采用層級(jí)回歸分析方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。由于高等教育機(jī)會(huì)公平感、高等教育過(guò)程公平感與高等教育結(jié)果公平感顯著相關(guān),我們讓它們同時(shí)進(jìn)入回歸方程,以估計(jì)各自的貢獻(xiàn)。

從表5和表6的回歸分析(第二步)可以看出,,高等教育公平感與大學(xué)信任有顯著的正相關(guān)(除了結(jié)果公平感和動(dòng)機(jī)信任外),人們感受到的高等教育機(jī)會(huì)和資源的分配越公平,就越對(duì)大學(xué)有較高的期望和信心,相反,人們?cè)接X(jué)得高等教育機(jī)會(huì)、過(guò)程和結(jié)果不公平,就越對(duì)大學(xué)失去信任。從不同高等教育公平感的類(lèi)型和大學(xué)信任的具體關(guān)系來(lái)看,機(jī)會(huì)公平感與大學(xué)工具信任的相關(guān)最強(qiáng),過(guò)程公平感與大學(xué)動(dòng)機(jī)信任的相關(guān)最強(qiáng),而結(jié)果公平與兩類(lèi)信任的關(guān)系最弱,假設(shè)1部分驗(yàn)證。

就不同大學(xué)信任類(lèi)型的比較來(lái)看,無(wú)論是高等教育機(jī)會(huì)公平感、高等教育過(guò)程公平感還是高等教育結(jié)果公平感,它們與大學(xué)工具信任的關(guān)系都大于和大學(xué)動(dòng)機(jī)信任的關(guān)系。這表明,高等教育公平感越強(qiáng),越有助于提高公眾對(duì)大學(xué)履行其職能方面的能力、效率等的信念和心理期待。研究2完全得以驗(yàn)證。

(三)風(fēng)險(xiǎn)感知的調(diào)節(jié)作用

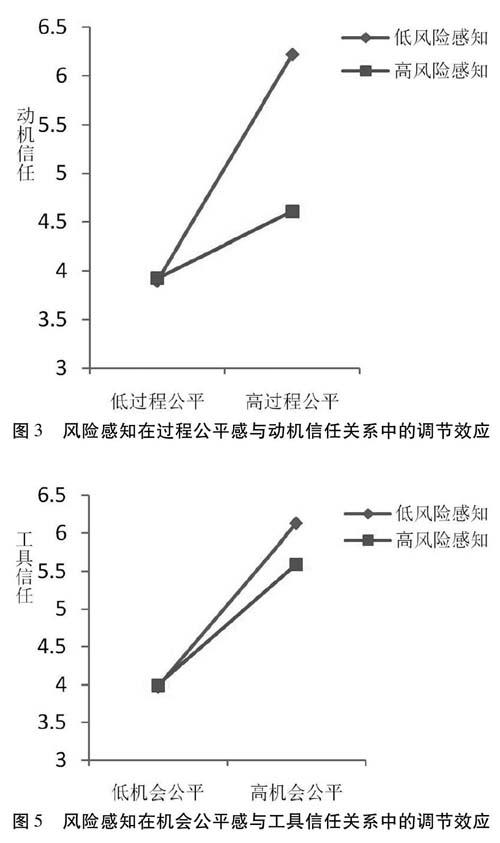

表5和表6的回歸分析(第三步)結(jié)果表明,無(wú)論是大學(xué)動(dòng)機(jī)信任還是大學(xué)工具信任,風(fēng)險(xiǎn)感知對(duì)高等教育公平感與大學(xué)信任之間的關(guān)系都有顯著的調(diào)節(jié)作用。在低高等教育公平感情境下,無(wú)論是高風(fēng)險(xiǎn)感知者還是低風(fēng)險(xiǎn)感知者都表現(xiàn)出對(duì)大學(xué)的極度不信任,而在高高等教育公平感情境下,高風(fēng)險(xiǎn)感知者和低風(fēng)險(xiǎn)感知者的大學(xué)信任水平出現(xiàn)了顯著的差異性,低風(fēng)險(xiǎn)感知的個(gè)體更信任大學(xué),高風(fēng)險(xiǎn)感知的個(gè)體更不信任大學(xué)。假設(shè)3得到了完全驗(yàn)證。

我們還發(fā)現(xiàn),風(fēng)險(xiǎn)感知對(duì)不同類(lèi)型大學(xué)信任的調(diào)節(jié)效應(yīng)表現(xiàn)出程度上的差異性。風(fēng)險(xiǎn)感知對(duì)高等教育機(jī)會(huì)公平感、高等教育過(guò)程公平感、高等教育結(jié)果公平感與大學(xué)動(dòng)機(jī)信任關(guān)系的調(diào)節(jié)作用(β=-.116,p<0.001,ΔR2=0.013;β=-.136,p?<0.001,ΔR2=0.018;β=-.140,p?<0.001,ΔR2=0.019)大于對(duì)三類(lèi)高等教育公平感與大學(xué)工具信任關(guān)系的調(diào)節(jié)作用(β=-.059,p<0.05,ΔR2=0.003;β=-.093,p<0.001,ΔR2=0.008;β=-.080,p<0.001,ΔR2=0.005)。

為了進(jìn)一步檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)感知調(diào)節(jié)作用的趨勢(shì),我們畫(huà)出了調(diào)節(jié)作用的示意圖。圖2、圖3、圖4顯示的是風(fēng)險(xiǎn)感知調(diào)節(jié)高等教育公平感與大學(xué)動(dòng)機(jī)信任關(guān)系的示意圖,圖5、圖6、圖7顯示的是風(fēng)險(xiǎn)感知調(diào)節(jié)高等教育公平感與大學(xué)工具信任關(guān)系的示意圖。可以看出:(1)無(wú)論是高風(fēng)險(xiǎn)感知個(gè)體還是低風(fēng)險(xiǎn)感知個(gè)體,當(dāng)他們感知到不公平的高等教育時(shí),都表現(xiàn)出了對(duì)大學(xué)的不信任,而當(dāng)感知到較為公平的高等教育時(shí),低風(fēng)險(xiǎn)感知個(gè)體的大學(xué)信任度上升非常明顯,而高風(fēng)險(xiǎn)感知個(gè)體的大學(xué)信任度提高趨勢(shì)不太明顯。(2)風(fēng)險(xiǎn)感知對(duì)高等教育公平感與大學(xué)動(dòng)機(jī)信任關(guān)系的調(diào)節(jié)作用大于對(duì)高等教育公平感與大學(xué)工具信任關(guān)系的調(diào)節(jié)作用。

五、結(jié)論與討論

(一)高等教育公平與大學(xué)信任

公平是保證特定社會(huì)實(shí)施其理想秩序的重要調(diào)節(jié)機(jī)制。改革開(kāi)放以來(lái),市場(chǎng)機(jī)制帶給人們更大更多物質(zhì)利益和經(jīng)濟(jì)回報(bào)的同時(shí),也導(dǎo)致了不同階層、不同社會(huì)群體之間巨大的貧富差距,社會(huì)公平成為人們最大的期盼和訴求。特別是在高等教育領(lǐng)域,市場(chǎng)化和全球性開(kāi)放既給大學(xué)既帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇,也帶來(lái)了巨大的壓力和威脅,教育機(jī)會(huì)的均等性、教育資源分配過(guò)程的合理性和教育結(jié)果的平等性等對(duì)公眾形成大學(xué)持續(xù)的積極信念和期待有重要的影響,一個(gè)人越認(rèn)為高等教育制度在學(xué)生入學(xué)機(jī)會(huì)、教育過(guò)程和畢業(yè)分配等方面是不公正的,就越不相信大學(xué)中的不誠(chéng)信行為能被防止或得到懲罰,因而對(duì)大學(xué)的信任度也越低。相反,人們?cè)绞窍嘈鸥叩冉逃贫群唾Y源的分配越為公平,人們進(jìn)行社會(huì)流動(dòng)特別是向上流動(dòng)的機(jī)會(huì)更為平等,也就越不會(huì)懷疑大學(xué)存在的合法性和權(quán)威性,對(duì)大學(xué)的信任水平也會(huì)更高。本研究結(jié)果證實(shí)了這種高等教育公平感與大學(xué)信任之間的正向關(guān)系。

(二)工具信任和動(dòng)機(jī)信任的差異性效應(yīng)

我們的研究發(fā)現(xiàn),無(wú)論是高等教育機(jī)會(huì)公平感、高等教育過(guò)程公平感還是高等教育結(jié)果公平感,它們與大學(xué)工具信任的關(guān)系都大于和大學(xué)動(dòng)機(jī)信任的關(guān)系。這可能與工具信任和動(dòng)機(jī)信任兩類(lèi)信任類(lèi)型的性質(zhì)有關(guān)系。相對(duì)于動(dòng)機(jī)信任,工具信任與人們對(duì)信任對(duì)象特征的理性判斷有關(guān),人們往往依據(jù)觀察和聲譽(yù)的積累增加對(duì)信任對(duì)象的了解,這種了解有助于對(duì)信任對(duì)象履行職責(zé)進(jìn)行預(yù)測(cè)[13],因此,它是較為淺層也更為基礎(chǔ)的信任關(guān)系。而動(dòng)機(jī)信任是基于個(gè)體對(duì)機(jī)構(gòu)行事動(dòng)機(jī)的評(píng)價(jià),當(dāng)動(dòng)機(jī)信任建立時(shí),說(shuō)明信任雙方已建立起情感紐帶,標(biāo)志著信任已經(jīng)發(fā)展到更高階段。與動(dòng)機(jī)/情感信任相比,工具/認(rèn)知信任被看成是更膚淺的和更不特殊的信任。大學(xué)作為專(zhuān)業(yè)性組織使其與公眾之間存在著天然的抽象距離,因此人們對(duì)大學(xué)的可能性行動(dòng)的?“自我感覺(jué)”和?“想象的判斷”更多是基于認(rèn)知判斷的更為基礎(chǔ)性的工具信任,而非基于情感紐帶的更深層次的動(dòng)機(jī)信任。因此,高等教育公平感對(duì)工具信任的影響大于對(duì)動(dòng)機(jī)信任的影響。

(三)高等教育公平與大學(xué)信任構(gòu)建的內(nèi)部路徑

我們的研究還發(fā)現(xiàn),不同類(lèi)型的高等教育公平感對(duì)大學(xué)工具信任和動(dòng)機(jī)信任的解釋力表現(xiàn)出了差異性效應(yīng):過(guò)程公平對(duì)大學(xué)動(dòng)機(jī)信任的解釋力最強(qiáng),機(jī)會(huì)公平對(duì)大學(xué)工具信任的解釋力最強(qiáng),結(jié)果公平對(duì)動(dòng)機(jī)信任和工具信任的解釋力最弱。這一結(jié)果對(duì)我們最大的啟示是,大學(xué)信任的構(gòu)建可以借由不同的內(nèi)部路徑來(lái)實(shí)現(xiàn):一是經(jīng)由機(jī)會(huì)公平產(chǎn)生工具信任,二是經(jīng)由過(guò)程公平產(chǎn)生動(dòng)機(jī)信任,二者結(jié)合構(gòu)成我國(guó)大學(xué)信任構(gòu)建的雙重內(nèi)部路徑。張書(shū)維在研究社會(huì)公平感、機(jī)構(gòu)信任度與公共合作意向之間的關(guān)系時(shí)提出了公共合作的雙路徑模型:外部路徑由分配公平產(chǎn)生工具信任和動(dòng)機(jī)信任,進(jìn)而觸發(fā)公共合作;內(nèi)部路徑由程序公平產(chǎn)生動(dòng)機(jī)信任和工具信任,進(jìn)而觸發(fā)公共合作。[14]盡管張書(shū)維有關(guān)內(nèi)部路徑和外部路徑的表述有待進(jìn)一步商榷,但這種雙路徑模型也可以用以解釋我國(guó)大學(xué)信任的形成和構(gòu)建。對(duì)于大學(xué)聲譽(yù)和公信力的提升而言,其是否有能力和是否愿意為公眾提供公共教育服務(wù)是兩個(gè)緊密聯(lián)系又相對(duì)獨(dú)立的方面,兩種不同類(lèi)型信任的來(lái)源和建構(gòu)路徑具有一定的差異性,這也啟示我們,從公平角度來(lái)研究大學(xué)信任的影響因素不僅要考慮大學(xué)信任自身的不同類(lèi)型和特點(diǎn),也要區(qū)分不同形式高等教育公平的差異性影響效應(yīng)。

(三)高等教育公平與大學(xué)信任構(gòu)建的外部路徑

任何信任都不是憑空產(chǎn)生的,“對(duì)對(duì)象有欠充分的歸納性知識(shí)并伴以個(gè)人利益的索求,是信任產(chǎn)生的典型場(chǎng)合”[15]。大學(xué)作為專(zhuān)業(yè)性組織,其信任度的高低不僅受到大學(xué)自身制度及其資源公平分配的影響,也與特定的社會(huì)政治環(huán)境以及大眾的社會(huì)認(rèn)知經(jīng)驗(yàn)等外部因素有密切的關(guān)系。本研究結(jié)果顯示,盡管高等教育公平感能顯著提升大學(xué)信任水平,但這種提升作用卻與公眾對(duì)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的感知程度有關(guān)。就低風(fēng)險(xiǎn)感知者而言,高教育公平感能顯著提升大學(xué)信任,而對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)感知者而言,高教育公平感對(duì)大學(xué)信任的提升作用不大。這一調(diào)節(jié)效應(yīng)在大學(xué)動(dòng)機(jī)信任中更為明顯。這也意味著,在大學(xué)組織外,通過(guò)降低民眾的風(fēng)險(xiǎn)感知不啻為另一條提高大學(xué)信任的路徑。由于這一路徑的生成是在大學(xué)組織外通過(guò)降低民眾的風(fēng)險(xiǎn)感知水平實(shí)現(xiàn)的,因此可稱(chēng)之為大學(xué)信任構(gòu)建的外部路徑。

(四)本研究的局限和可拓展的領(lǐng)域

本研究首次探討了對(duì)于大學(xué)“信什么”、“為什么信”這兩個(gè)基本問(wèn)題及其它們間的關(guān)系路徑,并進(jìn)一步揭示出不同路徑間的作用效果。但本研究也存在一些有待改進(jìn)的地方:首先,本研究?jī)H考察了高等教育公平感對(duì)整體的大學(xué)信任(或彌散性大學(xué)信任)的影響,而事實(shí)上,大學(xué)信任涉及到很多更為具體的方面,如對(duì)領(lǐng)導(dǎo)信任、學(xué)術(shù)信任、制度信任、教師信任以及不同類(lèi)型不同層次的大學(xué)信任等,未來(lái)可以針對(duì)更為具體的大學(xué)信任開(kāi)展深入研究。其次,本研究?jī)H考察了風(fēng)險(xiǎn)感知在高等教育公平感影響大學(xué)信任中的調(diào)節(jié)機(jī)制,事實(shí)上,高等教育公平感影響大學(xué)信任的內(nèi)在機(jī)制非常復(fù)雜,借助于教育公平這一主要變量來(lái)構(gòu)建大學(xué)信任的路徑也多種多樣,未來(lái)研究可以考察其他因素在其中起到的調(diào)節(jié)作用和中介作用。最后,本研究通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在線樣本庫(kù)用戶(hù)分享問(wèn)卷的方式來(lái)進(jìn)行抽樣,盡管在選取樣本時(shí)盡可能對(duì)樣本在地域、年齡、教育水平等人口學(xué)變量上的分布等做了明確的要求,但由于在線樣本本身具有的特質(zhì),因此研究的生態(tài)效度可能會(huì)受到一定程度的影響。

參考文獻(xiàn):

[1]Husen,T.The?Idea?of?the?University.Prospects,1991(2):169-188.

[2]張人杰.國(guó)外教育社會(huì)學(xué)基本文選[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,1989:176-192.

[3]米爾頓·弗里德曼,羅斯·弗里德曼.自由選擇個(gè)人聲明[M].北京:商務(wù)印書(shū)館,1982:131-153.

[4]朱博文,許偉.我國(guó)居民社會(huì)公平感與普遍信任關(guān)系研究——基于CSS2013的實(shí)證分析[J].湖北社會(huì)科學(xué),2016(7):46-53.

[5]Lewis,J.D.,Weigert,A.Trust?as?a?Social?Forces.Social?Force,1985,63(4):967-985.

[6]Ring,P.S.Fragile?and?Resilient?Trust?and?Their?Roles?in?Economic?Exchange.Business?&?Society,1996,35(2):148-175.

[7]Tayler,T.R.,&Degoey,P.Collective?Restraint?in?Social?Dilemmas:Procedural?Justice?and?Social?Identification?Effects?on?Support?for?Authorities.Journal?of?Personality?and?Social?Psychology,1995,69(3).

[8]Moran,S.,&?Schwetzer,M.E.When?Better?is?Worse:Envy?and?the?Use?of?Deception.Negotiation?and?Conflict?Management?Research,2008(1):3-29.

[9]韋慧民,龍立榮.中國(guó)背景下管理者可信行為的結(jié)構(gòu)及差異效應(yīng)[J].管理科學(xué),2010(6):23-32.

[10]Sheppard,B.H.,&Sherman,D.M.The?Grammars?of?Trust:A?Model?and?General?Implications.Academy?of?Management?Review,1998,23(3):422-437.

[11]Weber,E.U.,Blais,A.R.,Betz,N.E.A?Domain-Specific?Risk-Attitude?Scale:Measuring?Risk?Perceptions?and?Risk?Behaviors.Journal?of?Behavioral?Decision?Making,2002,15(4):263-290.

[12]王文彬.網(wǎng)絡(luò)社會(huì)中城市居民風(fēng)險(xiǎn)感知影響因素研究——基于體制、信任與社會(huì)網(wǎng)絡(luò)交往的混合效應(yīng)分析[J].社會(huì)科學(xué)戰(zhàn)線,2017(1):185-194.

[13]Rempel,J.K.,Holmes,J.G.,&?Zznna,M.P.Trust?in?Close?Relationships.Journal?of?Personality?and?Social?Psychology,1985,(1):95-112.

[14]張書(shū)維.社會(huì)公平感、機(jī)構(gòu)信任度與公共合作意向[J].心理學(xué)報(bào),2017(6):794.

[15]蓋奧爾格·齊美爾.貨幣哲學(xué)[M].北京:華夏出版社,2002:44.

(責(zé)任編輯劉第紅)