線上與線下融合的土木工程專業課混合式教學研究

林擁軍,李彤梅,潘 毅,張 晶

(西南交通大學 土木工程學院,四川 成都 610031)

土木工程主要研究與人類生產、生活及國防基礎設施建設有關的工程和科學問題[1],土木工程專業是高等教育的主要學科門類之一,其任務是為社會培養土木工程學科專門人才。在土木工程專業課教學中,除對基礎、專業知識的傳授外,還應注重對學生實踐能力和創新能力的培養。土木工程專業課具有實踐性強、緊密聯系現行國家設計規范、涵蓋內容廣泛的特點,要求學生不僅具有深厚的理論基礎和專業知識,還需要具備較強的工程實踐能力[2-3]。相比而言,土木工程基礎課或專業基礎課注重的是對知識的演繹和推理,而專業課則側重于數學力學知識的工程運用、構造措施及設計原理。在土木工程專業課的教學中,傳統的教學理念、模式和方法會導致學生學習興趣下降、學習效率不高及教學效果差的問題[4]。因此,如何利用互聯網手段,將在線教學和傳統教學的優勢結合,提高課程教學質量和學習效率,充分激發學生的學習興趣和潛能,是當前課程教學,特別是土木工程專業課教學研究亟需解決的問題。

在教育信息化時代和“互聯網+”背景下,互聯網大課堂教學理念正應用于高校課程教學實踐中,傳統的教學模式受到越來越多的挑戰[5-6]。而基于互聯網技術的混合式教學、慕課MOOC(Massive Open Online Courses)[7-8]、微課MICR(Microlecture)[9-10]和翻轉課堂[11-12]等也在課程教學中得到越來越多的應用。混合式教學從廣義上可以理解為多種教學手段或方法的綜合應用,而線上與線下混合式教學是指充分挖掘在線教學和傳統教學的優勢,將線上與線下深度融合,把學生引向深度學習的一種教學方法[13]。目前,國內外教育工作者對該教學方法進行了一定程度的研究,并在大學基礎課、專業基礎課、通識課等課程教學中取得了較好的教學效果[14-18]。但目前這些研究主要集中在討論某種模式或案例對教育的幫助上,沒能形成一種系統全面的線上與線下融合的教學模式,特別是將混合式教學理念應用于土木工程專業課的教學研究比較欠缺。

以西南交通大學土木工程核心專業課程建筑結構設計為例,探討線上與線下混合式教學在土木工程專業課教學中的具體應用,為土木工程專業其他專業課程的教學提供參考。

一、土木工程專業課特點

土木工程作為工程類專業的一個重要分支,主要為人類的社會活動提供功能良好、舒適美觀的空間和通道,并保證其結構具有抵御自然災害(地震、風)和人為作用(結構自重、使用荷載)的能力。通過設置合理的課程和實踐教育,使學生具備土木工程及相關專業工作的能力。根據現階段的高等教育體制,土木工程專業本科階段的課程分為通識課、基礎課、專業基礎課及專業課四大類。除通識課外,必須按基礎課、專業基礎課、專業課的順序學習,前序課程是后續課程的基礎,順序不能任意顛倒。因此,土木工程專業課一般是高年級學生的學習課程,其教學目的是將學生掌握的基礎知識和專業基礎知識應用到具體工程(橋梁、房屋結構、隧道等),直接面向工程實際。

土木工程專業的基礎課設置和一般工科專業區別不大,而專業基礎課主要偏向力學類,如結構力學、材料力學、鋼筋混凝土結構基本原理和鋼結構基本原理等。土木工程專業課程一般是根據不同的方向設置,比如,建筑工程方向的專業課主要有建筑結構設計、建筑結構抗震設計、高層建筑結構設計、房屋鋼結構和建筑施工技術等,該類課程一般具有如下幾個特點。

(一)以數學力學知識為基礎

土木工程專業課程設置必須考慮結構的安全性和正常使用性問題。為保證結構具有良好的安全性,除需采取必要的構造措施外,還要科學合理地簡化實際工程,并在此基礎上進行受力分析,因此,從客觀上要求學生必須具備良好的數學力學知識。

(二)工程實踐性強,緊密結合工程實際

土木類專業課主要是培養學生綜合運用專業知識解決實際工程問題的能力,工程問題特別是大型復雜工程,僅憑對簡化力學模型的計算分析是遠遠不夠的,還必須采取有效的結構構造措施,這也是理論問題與工程問題的區別所在。這些構造措施有的是基于力學概念分析得到的,有的是基于前人對工程經驗的總結。對于一個具體的結構,需要采取哪些構造措施,在現行結構設計規范中都有相應規定,因此,土木工程專業課需要結合現行國家規范講解。比如,建筑結構設計課程內容涉及《建筑結構可靠性設計統一標準》(GB 50068—2018)、《建筑結構荷載規范》(GB 50009—2012)、《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)、《混凝土結構設計規范》(GB 50010—2010)、《砌體結構設計規范》(GB 50003—2011)等。

(三)內容多,涉及范圍廣,學習難度大

由于工程結構本身的復雜性,土木工程專業課包含的內容非常多。比如,建筑結構設計這門課涵蓋了建筑結構選型、建筑結構設計基本理論、鋼筋混凝土樓蓋結構設計、鋼筋混凝土單層工業廠房結構設計及砌體結構等章節。如此多的內容,要在有限的課時內講完講透非常困難,同時學生學習起來也具有非常大的難度。

二、土木工程專業課教學中存在的問題

根據上述土木工程專業課的特點,結合在教學中的體會,筆者認為當前土木工程專業課教學中還存在一些難以避免的問題,這也是急需進行教學改革的主要原因。

(一)教材內容難以與國家規范修訂同步

從理論上講,教材內容應隨時間的發展和國家有關規范的修訂,以及新方法、新工藝、新理論的出現,而不斷更新和發展。但是,由于一本教材往往涉及多本規范,要做到教材與規范修訂的同步非常困難。

(二)課程內容重復

土木工程專業課程之間存在不同的分工,與基礎課、專業基礎課共同構成土木工程專業的課程體系,課程體系的結構、內容的選擇應充分考慮到課程之間的相互聯系[19]。不同的專業課解決不同的問題,其內容也是不一樣的。但是,課程體系構建與教學配合實施過程中缺乏對交叉內容的深入研究和溝通,各學科之間教學內容劃分不明確,往往會導致專業課與專業基礎課教學內容重復,或不同專業課之間的內容重復[20]。建筑結構設計課程所用教材中,建筑結構設計概論模塊中的結構可靠度理論部分,在混凝土結構設計原理等課程中已有講解,在講述這部分內容時只是簡單回顧就可以了。

(三)教學時間分配不合理

土木工程專業課涉及工程問題的方方面面,內容多而廣,而教學時間是有限的,這就要求教學時有必要做到主次分明、重點突出。根據教學內容的重要程度和知識點的難易程度,對教學時間進行合理分配。現實情況是,教學內容重要性程度的定量或定性研究較少,教學時間大多是由任課教師憑經驗把握。這樣帶來的問題是,不太重要或學習起來相對容易的部分占用了大量的教學時間,導致教學難點的教學時間不足,學生對學習重點也難以把握。

(四)教學互動不充分

在土木工程專業課教學中,課堂教學時間有限,教學中長期存在重理論講授、輕互動實踐的問題,注入式教學方法仍然盛行,嚴重阻礙了學生創新能力的培養。專業課教學的根本目的是使學生掌握專業知識,培養其認識問題、分析問題、解決問題的能力,這就要求在教學中盡可能采用啟發式教學或提問式教學方法,加強與學生的討論和交流。在課堂教學時間有限、授課人數較多的現實情況下,教師與學生之間很難有比較充分的互動交流。

(五)教學手段單一

當前土木工程專業課教學大都是借助多媒體,輔以黑板板書的方法。這種方法的優點是教學內容豐富、直觀,教學效率高,并有助于激發學生的學習興趣。不足之處在于教學信息量過大,易導致教師在教學過程中過多依賴多媒體課件,缺乏與學生之間的互動交流,同時學生也難以有獨立思考的時間,缺乏對重難點內容的深入理解和掌握。

三、線上與線下融合的教學模式設計

針對土木工程專業課特點,為解決其教學中存在的上述問題,必須從教學內容設計、教學手段和教學方法三方面展開工作。教學內容方面,應結合土木工程專業培養方案,確定各專業課的教學內容,避免不同專業課教學內容重復,以及專業課和專業基礎課教學內容重復的問題,教學內容應主次分明、重點突出、難度適中、理論聯系實際。教學手段方面,應充分發揮互聯網優勢,借助現代化教學設備和信息化手段,充分調動學生的學習主動性,激發學生的學習興趣和潛能。教學方法上,應摒棄傳統的注入式教學,發揮在線教學和面對面教學的優勢,學生在課前可通過課程教學網站事先自主預習和學習,掌握一些必要的基本原理,在課上有針對性地互動交流、講解和答疑,課后學生通過網絡討論,完成作業練習等,鞏固強化所學知識。

教學模式是以教學思想為理論指導,根據教師自身的教學經驗、知識儲備,為達到較好的教學效果和學習目標,根據課程實際情況而開展的教學活動。教學內容、教學手段和教學方法是教學模式的3個基本要素。教學內容根據培養方案及專業課的內容確定,而教學手段和教學方法依據教學內容確定,教學手段和教學方法是相輔相成的關系,三者的關系如圖1所示。

為全面提升土木工程專業課的教學質量和教學效果,以建筑結構設計為例,在對教學內容進行模塊化設計的基礎上,基于線上與線下的混合式教學理念,探討課堂學習和在線學習兩種教學形式深度融合的混合式教學模式。

(一)教學內容模塊化設計

西南交通大學的土木工程專業分為鐵道工程、橋梁工程、隧道工程、巖土工程和建筑工程等多個方向,根據培養方案,課程有基礎課、專業基礎和專業課三類,不同專業方向的基礎課和專業基礎課基本相同,僅專業課不同。大學一、二年級主要安排基礎課的學習,三、四年級主要進行專業基礎課和專業課的學習。

為使專業課的教學內容整體連貫,需要根據學校的辦學特色及專業需要,對課程教學內容進行模塊化組織和結構優化調整。建筑工程方向的專業課主要有建筑結構設計、高層建筑結構設計、建筑結構抗震設計、房屋鋼結構以及建筑施工技術等。這些專業課之間既相互聯系,又有各自的課程特色和培養目標,但也有交叉的部分。為避免重復,造成教學資源浪費,在反復研究土木工程專業基礎課和各專業課教學內容的基礎上,選用自編教材《房屋建筑工程》為主要參考教材。為科學合理地確定建筑結構設計課程教學內容,還對已學過該課的學生進行了問卷調查,參考學生的意見對教學內容優化。整個課程的教學模塊分為建筑結構體系與選型、建筑結構設計概論、鋼筋混凝土樓蓋設計、鋼筋混凝土單層工業廠房結構設計和砌體結構五大模塊。其中,建筑結構設計概論屬于結構設計的理論基礎,建筑結構體系與選型屬于概念設計,而鋼筋混凝土樓蓋設計、鋼筋混凝土單層工業廠房結構設計和砌體結構設計為專業應用,每個教學模塊下分為多個小節。各教學模塊的關系如圖2所示。

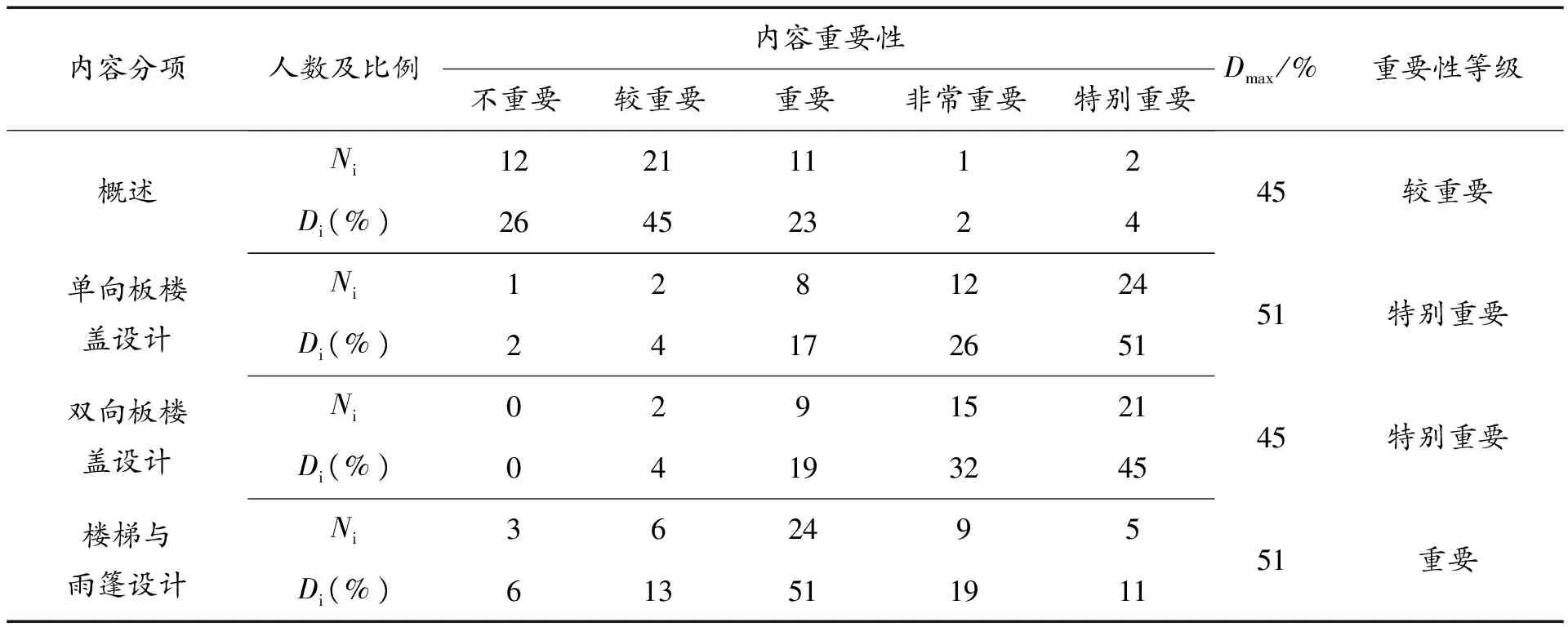

在問卷調查時,將每個小節的內容重要性設為不重要、較重要、重要、非常重要和特別重要5個不同程度的等級,根據最大隸屬度原則,選取人數最多或比例最高的等級作為該節的內容重要性等級。即:

Dmax=max{Di}

(1)

式中,Dmax為小節內容重要性等級所對應的選取人數比例,Di為選第i種內容重要性等級人數所占的比例,i=1,2,3,4,5時對應的重要性等級分別為不重要、較重要、重要、非常重要和特別重要。

(2)

式中,Ni為選第i種內容重要性等級的人數,NTO為參與問卷調查的總人數。

為說明內容重要性等級的評定方法,此處以鋼筋混凝土樓蓋設計模塊為例進行說明。該模塊分為概述、單向板肋梁樓蓋設計、雙向板肋梁樓蓋設計和樓梯與雨篷結構設計四部分內容。參與問卷調查的總人數為47人,該模塊不同章節內容重要性評定結果如表1和圖3所示。

表1 鋼筋混凝土樓蓋設計模塊不同小節內容重要性評定結果

從表1可以看出,概述章節,45%的人選擇了較重要,所占比例最高,其內容重要性等級為較重要;單向板樓蓋設計章節中,51%的人選擇了特別重要,所占比例最高,其內容重要性等級為特別重要;雙向板樓蓋設計章節中,45%的人選擇了特別重要,所占比例最高,其內容重要性等級為特別重要;樓梯與雨篷設計章節中,51%的人選擇了重要,所占比例最高,其內容重要性等級為重要。評定結果和教學大綱要求基本一致,該指標可以反映教學過程中是否做到了重點突出,同時也可作為教學方案設計時不同章節教學內容安排、教學時間分配的參考依據,重要性等級越高,教學時間應分配得越多,教學過程中的講解也更詳細。為此,對于鋼筋混凝土樓蓋設計教學而言,在保證總教學學時不變的原則下,單向板樓蓋設計和樓梯與雨篷設計部分適當增加教學學時,而概述和雙向板樓蓋設計部分的教學學時應適當壓縮。采用類似的辦法也可得到其他章節的內容重要性等級,此處不再贅述。

(二)教學手段及教學方法

建筑結構設計是一門工程實踐性強、緊密結合工程實際的土木工程專業課,其內容多而廣,要求學生具備良好的數學力學知識,學習難度較大,傳統的教學手段與方法難以滿足學生的學習和教師的授課要求。

教學手段作為師生之間教學互動的工具,其合理選擇十分重要。基于線上與線下混合式教學模式,課程采用多媒體PPT、傳統黑板板書、MIRC網絡平臺和學習網站相結合的方式。教學方法有講授法、討論法、直觀演示法、練習法、讀書指導法、任務驅動法、參觀教學法、現場教學法和自主學習法等,這些方法都有各自的優缺點和適用范圍。根據課程特點,課程教學采用講授、討論、任務驅動和自主學習法綜合進行。

(三)線上與線下融合的混合教學模式

與MOOC 平臺類似,MIRC網絡平臺也具有開放共享、自主學習、交流互動和評價反饋等典型功能,可實現學生的在線學習、互動、測試、管理,實行全覆蓋[23],同時還建立了建筑結構設計的課程學習網站,幫助學生理解與學習結構設計規范。基于多媒體PPT、黑板板書、MIRC網絡平臺和課程學習網站等教學手段,采用講授、討論、任務驅動法和自主學習法等教學方法提出的線上與線下混合式教學模式如圖4所示,主要包括教學準備(教學內容及資源發布)、課前學生預習(自主學習)、課中講解討論(講授、討論)和課后知識鞏固(任務驅動)4個部分。其中,課前學生預習和課后知識鞏固兩部分主要通過MIRC網絡平臺和課程學習網站進行,為線上;課中教師講解,與學生互動討論、交流采用面對面授課的方式進行,為線下。

1.教學準備

教學準備主要是指教學內容及資源發布。在課程開始前,任課教師根據學校土木工程專業的最新人才培養方案及建筑工程方向的培養要求規劃教學內容,基于課程教學模塊不同小節的重要性等級制定教學計劃,合理分配教學時間,并制定詳細的教學方案。同時,準備參考教材、文獻資料、視頻資料等教學資源,發布到MIRC網絡平臺和課程學習網站供學生自主學習。

2.線上教學

線上教學是整個教學的必備環節,其最終目的并不是簡單使用在線平臺和建設數字化教學資源,而是有效提升絕大部分學生的學習深度。建筑結構設計作為一門實踐性強,緊密結合現行結構設計規范的專業課,該課程的教學目的是使學生通過課程學習,基本掌握所學專業基礎知識,能根據現行結構設計規范進行結構設計。該課程的學習涉及《建筑結構可靠性設計統一標準》(GB 50068—2018)、《建筑結構荷載規范》(GB 50009—2012)、《混凝土結構設計規范》(GB 50010—2010)和《砌體結構設計規范》(GB 50003—2011)等多本結構設計規范。在傳統教學中,大多數學生僅學習教科書的內容,而教科書只講述了結構設計的基本原理和方法,由于規范條文眾多,很難將其全面納入教科書,無形中導致學生對結構設計規范了解不足。為此,課程建立結構設計規范的數字化教學資源,讓學生在課堂教學前通過線上學習的方式對規范進行學習。

課前預習基于MIRC網絡平臺和課程學習網站。學生通過課程學習網站閱讀新課內容及與之相關的設計規范,查閱文獻,并觀看MIRC網絡平臺的視頻講解,自主學習和思考,并記錄重難點問題,為課中學習作準備。

課后知識鞏固階段根據教師在教學中布置的任務,基于MIRC網絡平臺和課程學習網站,完成線上測試和線下作業,加深對課程內容的理解和掌握,鞏固所學知識,并對教學活動的組織過程、實施方案等進行總結分析,及時收集學員的反饋意見,為優化后續教學提供依據。

3.線下教學

課中講解討論采用面對面線下教學。在教學過程中注重學生獨立性、創造性和團結協作性的培養,嘗試利用分組教學、分組討論以及多媒體實時熱點教學等,激發學生學習的主動性。同時,教學過程中注重學生動手能力的培養,促進學生在學習過程中搜集信息、分析解決問題、自主探索發現知識,并構建知識體系和認知結構的能力培養。課堂教學中,布置課后學習任務,驅動學生課后加強對所學知識的鞏固。

由于學生在課堂學習前已經通過網絡作了自主學習的準備,在課堂教學中可針對重難點深入講解,還可對學生提出的問題(包括規范條文中的疑問)進行有針對性的講解,甚至讓學生來對某一問題講解,從而激發學生的學習自主性。課后測試及作業除教材中的內容之外,也包括設計規范有關條文的內容。

四、教學效果分析

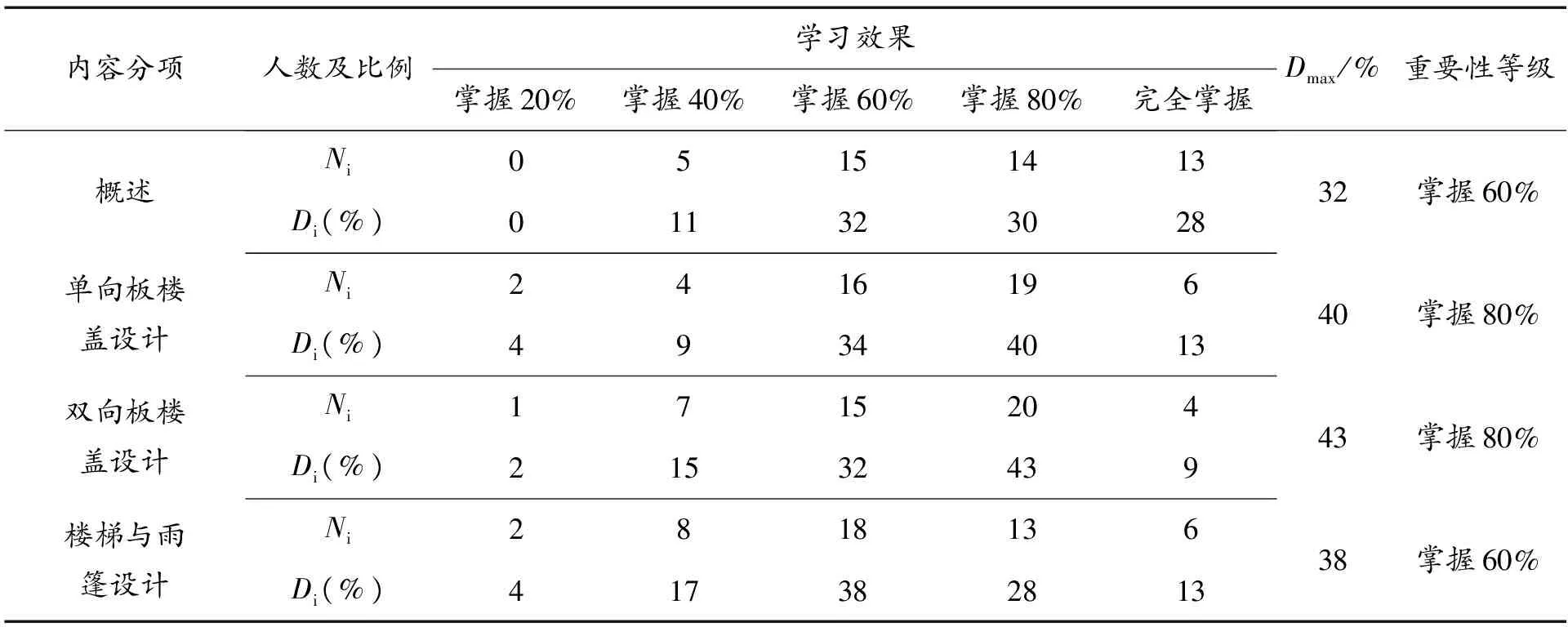

采用問卷調查方式對教學模式的教學效果進行分析,問卷調查主要集中在學習難度和學習效果兩個方面。將學習難度設為容易、較容易、較難、難和非常難5個等級,該指標主要考察教學模式對學習難易程度的影響。學習效果分為掌握20%、掌握40%、掌握60%、掌握80%和完全掌握5個等級,主要考察教學模式的教學效果。學習難度和學習效果的評定方法與內容重要性的評定方法類似。

問卷調查以學校2018—2019學期選擇建筑結構設計課程的學生為對象,選擇該課程的學生為60人,總計發放調查問卷60份,共收到有效問卷47份。表2和圖5為鋼筋混凝土樓蓋設計模塊學習難度的評定結果。從中可以看出,本模塊各章節的難度等級均評定為較難。概述部分:30%的學生選擇了容易,26%選擇了較容易,32%選擇了較難,選擇難和非常難的學生較少,說明該部分內容的難度在容易和較難之間,相對較為容易;單向板樓蓋設計部分:43%的學生選擇了較難,38%選擇了難,11%選擇了非常難,選擇容易和較容易的學生較少,說明該部分內容的難度在較難和非常難之間,學習難度較大;雙向板樓蓋設計部分:43%的學生選擇了較難,38%選擇了難,11%選擇了非常難,選擇容易和較容易的學生較少,說明該部分內容的難度在較難和非常難之間,學習難度也較大;樓梯與雨篷設計部分:21%的學生選擇了較容易,49%選擇了較難,23%選擇了難,選擇容易和非常難的學生較少,說明該部分內容在較容易和難之間,學習難度相對較小。因此,鋼筋混凝土樓蓋設計模塊部分的學習難度由小到大依次為概述、樓梯與雨篷設計、雙向板樓蓋設計和單向板樓蓋設計。

學習難度是知識難度和教學質量的綜合反映,不僅可以作為學習效果評價依據,也可作為教學方案制定、教學時間分配的參考依據。從教學質量方面來講,學習難度小,表明知識接受相對容易,教學方法較為合理;學生認為學習難度大,表明知識接受相對較難,教學方法可能存在一定的問題。但從另一個方面來講,學生認為學習容易,也可能是知識難度本身較小;學生認為學習難度大,也可能是知識難度本身就比較大。

表3和圖6為鋼筋混凝土樓蓋設計模塊不同小節學習效果評定結果。從中可以看出,各章節的學習效果除概述部分為掌握60%以外,其余章節均為掌握80%。具體來講,概述部分學習效果在掌握60%以上,單向板樓蓋設計部分學習效果在掌握80%以上,雙向板樓蓋設計部分學習效果也在掌握80%以上,樓梯與雨篷設計部分學習效果主要集中在掌握60%和80%之間。因此,鋼筋混凝土樓蓋設計模塊部分的學習效果由低到高依次為單向板樓蓋設計、概述、樓梯與雨篷設計和雙向板樓蓋設計。學習效果是課堂教學對學生在知識接受程度上的客觀反映,學生掌握的知識比例越高說明教學效果越好,從鋼筋混凝土樓蓋設計學習效果來看,學生對各章節的掌握程度集中在60%~80%之間,完全掌握的比例在10%以上,學習效果較好。

表2 鋼筋混凝土樓蓋設計模塊不同小節學習難度評定結果

表3 鋼筋混凝土樓蓋設計模塊不同小節學習效果評定

圖6鋼筋混凝土樓蓋設計模塊不同小節學習效果評定結果

五、結語

(1)線上與線下融合的混合式教學模式主要包括教學準備、課前學生預習、課中講解討論和課后知識鞏固四部分。該教學模式基于多媒體PPT、黑板板書、MIRC網絡平臺和課程學習網站等教學手段,采用講授、討論、任務驅動和自主學習等教學方法,將線上與線下教學深度融合,并注重多種教學手段和教學方法綜合運用。

(2)線上與線下融合的混合式教學模式不僅可以發揮現代化教學設備和互聯網的優勢,還可最大限度避免學生在學習過程中出現思維疲勞,激發學生的學習興趣和潛能。

(3)土木工程核心專業課程教學將規范納入網上學習,教學重難點的講解安排在課堂教學中。混合式教學結果表明,線上與線下融合的混合式教學具有較好的學習效果,有助于創新實踐人才的培養。