3節(jié)編組100%低地板有軌電車車體設(shè)計(jì)

臧蘭蘭 鐘恩洋 王天宇

摘 要:首先介紹 3 節(jié)編組 100% 低地板有軌電車編組型式,并對(duì)車輛鉸接系統(tǒng)和車體結(jié)構(gòu)組成及材質(zhì)進(jìn)行闡述,通過有限元分析法對(duì)各工況下車體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度進(jìn)行計(jì)算,最后通過車體強(qiáng)度試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果表明,該 3 節(jié)編組 100% 低地板有軌電車車體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求。

關(guān)鍵詞:有軌電車;100% 低地板;3 節(jié)編組;鉸接系統(tǒng);車體結(jié)構(gòu)

中圖分類號(hào):U239.9

有軌電車自19世紀(jì)末發(fā)展到現(xiàn)在,經(jīng)歷了70%低地板到現(xiàn)在的100%低地板。中車大連機(jī)車車輛有限公司有軌電車技術(shù)源于意大利喜瑞系列有軌電車,通過原型車技術(shù)引進(jìn),國產(chǎn)化技術(shù)研發(fā),目前已掌握該有軌電車技術(shù),并已成功生產(chǎn)有軌電車,運(yùn)營于北京西郊線和珠海一號(hào)線。大連已運(yùn)行多年的202路有軌電車采用架空接觸網(wǎng)供電方式,原有車型為3節(jié)編組70%低地板有軌電車。為了保證車輛編組和門間距與既有線路相同,在滿足既有線路運(yùn)營條件的基礎(chǔ)上,此次增購車輛為100%低地板的3節(jié)編組車輛。

1 車輛編組形式及主要技術(shù)參數(shù)

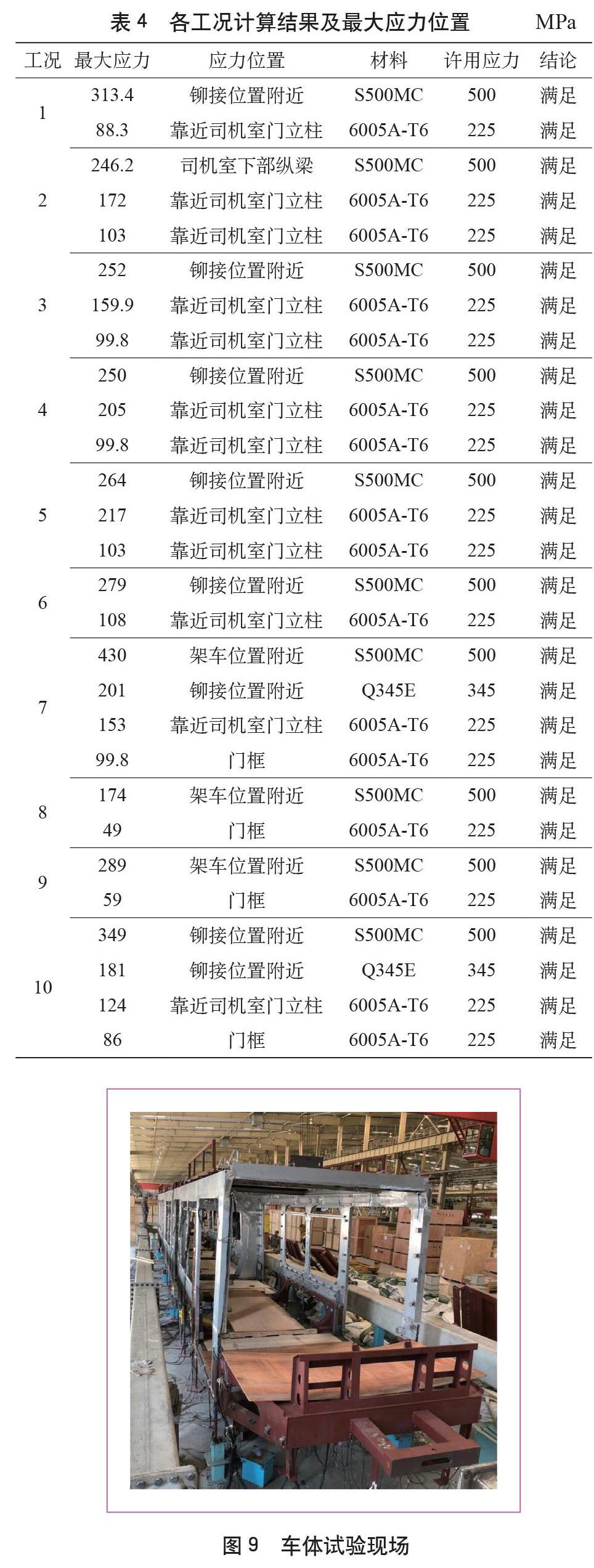

70%低地板有軌電車基本為3節(jié)編組,其編組形式為:= Mc + Tp + Mc =;100%低地板有軌電車基本為5節(jié)編組或4節(jié)編組[1],其編組形式為:= Mc + F + Tp + F + Mc = 或= Mc + M + Tp + Mc =;此次增購的3節(jié)編組100%低地板有軌電車,其編組形式為= Mpc + T + Mc =。其中 = 表示車鉤,+表示鉸接裝置,F(xiàn)表示不帶轉(zhuǎn)向架的浮車,Tp表示帶受電弓和轉(zhuǎn)向架的拖車,T表示不帶轉(zhuǎn)向架和受電弓的拖車, Mc表示帶司機(jī)室和轉(zhuǎn)向架的動(dòng)車,Mpc表示帶司機(jī)室、轉(zhuǎn)向架和受電弓的動(dòng)車。大連202有軌電車增購車輛編組形式如圖1所示。

車輛主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

2 車輛鉸接系統(tǒng)

2.1 系統(tǒng)配置

鉸接裝置位于車輛之間,它將相鄰車輛連接在一起,并同時(shí)起到支撐及傳遞力的作用,其系統(tǒng)配置如圖2所示。車輛與車輛之間的上部設(shè)轉(zhuǎn)動(dòng)鉸,如圖3所示。轉(zhuǎn)動(dòng)鉸只能水平轉(zhuǎn)動(dòng),不能俯仰和側(cè)滾。車輛與車輛之間的下部設(shè)固定鉸,如圖4所示。固定鉸可以繞3個(gè)方向轉(zhuǎn)動(dòng),但限制了3個(gè)方向的平動(dòng)。固定鉸承受車輛的垂向力,傳遞車輛的縱向力和橫向力。3節(jié)編組車輛的鉸接系統(tǒng)受力情況不同于4節(jié)編組或5節(jié)編組車輛,根據(jù)計(jì)算,3節(jié)編組車輛選用的鉸接系統(tǒng)受力強(qiáng)度更高。

2.2 工作原理

固定鉸和轉(zhuǎn)動(dòng)鉸共同作用,在實(shí)現(xiàn)車輛轉(zhuǎn)動(dòng)的同時(shí),承受車輛的垂向力,傳遞車輛的縱向力和橫向力。由于車輛需要經(jīng)過坡道和曲線,且曲線線路外軌超高,因此,車輛需具有俯仰和側(cè)滾的能力。本次研發(fā)的3節(jié)編組車輛的俯仰和側(cè)滾能力,主要通過轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)的二系鋼簧來實(shí)現(xiàn)。

2.3 主要技術(shù)參數(shù)

固定鉸安裝在車體底架端部,轉(zhuǎn)動(dòng)鉸安裝在頂棚端部,隨著車輛運(yùn)行30年,因此,鉸接裝置需具有一定的強(qiáng)度和耐久性。根據(jù)3節(jié)編組車輛的技術(shù)參數(shù)和車輛重量參數(shù),對(duì)鉸接裝置進(jìn)行計(jì)算,提出鉸接裝置的強(qiáng)度性能指標(biāo)、疲勞性能指標(biāo)和轉(zhuǎn)動(dòng)性能指標(biāo)等。

2.3.1 固定鉸主要技術(shù)參數(shù)

(1)固定鉸承受的縱向靜態(tài)力為500 kN,橫向靜態(tài)力為50 kN,垂向靜態(tài)力為83 kN。

(2)固定鉸承受的縱向動(dòng)態(tài)力為20±15 kN,橫向動(dòng)態(tài)力為±12 kN,垂向動(dòng)態(tài)力為62±10 kN。

(3)固定鉸的水平轉(zhuǎn)動(dòng)角度為±22°,俯仰角度為±5°,側(cè)滾角度為±3°。

2.3.2 轉(zhuǎn)動(dòng)鉸主要技術(shù)參數(shù)

(1)轉(zhuǎn)動(dòng)鉸承受的縱向靜態(tài)力為 175 kN,橫向靜態(tài)力為50 kN。

(2)轉(zhuǎn)動(dòng)鉸承受的縱向動(dòng)態(tài)力為20±15 kN,橫向動(dòng)態(tài)力為±12 kN。

(3)轉(zhuǎn)動(dòng)鉸只能水平轉(zhuǎn)動(dòng)±30°,不能俯仰和側(cè)滾。

3 車體結(jié)構(gòu)

為了適應(yīng)既有線路的需求,車門位置必須與既有車輛保持一致。車門位置位于轉(zhuǎn)向架區(qū)之外,是車體強(qiáng)度和剛度的薄弱位置,在進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),為保證車體的強(qiáng)度和剛度,對(duì)車體的頂棚側(cè)梁和底架邊梁都進(jìn)行了格外加強(qiáng),保證車體的強(qiáng)度和剛度。此處是車體設(shè)計(jì)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

3.1 車體強(qiáng)度

車體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)BS EN 12663-1:2010+A1:2014 《鐵路應(yīng)用- 軌道車輛車體結(jié)構(gòu)要求》,車輛類型歸屬于其中的P-Ⅴ類,滿足縱向200 kN壓縮及150 kN拉伸載荷,與既有車輛車體強(qiáng)度相同。車體結(jié)構(gòu)焊接標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行EN 15085《鐵路應(yīng)用- 鐵路車輛和器件的焊接》。

3.2 車體結(jié)構(gòu)組成及材質(zhì)

車體結(jié)構(gòu)在滿足強(qiáng)度剛度要求的前提下,盡量輕量化設(shè)計(jì)及等強(qiáng)度等剛度設(shè)計(jì)。車體主要采用底架無中梁的整體承載結(jié)構(gòu)。底架部位連接轉(zhuǎn)向架,承受動(dòng)態(tài)疲勞載荷,司機(jī)室前端結(jié)構(gòu)保證碰撞強(qiáng)度,底架和頂棚安裝鉸接系統(tǒng)部分,承受動(dòng)態(tài)疲勞載荷,采用高強(qiáng)度碳鋼S500MC,局部鉚接部位采用碳鋼Q345E,其余部位為了滿足輕量化設(shè)計(jì)指標(biāo)和平整度指標(biāo),均采用鋁合金型材6005A-T6。按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),各材質(zhì)的性能參數(shù)如表2所示。

車體鋁結(jié)構(gòu)主要采用中空閉口擠壓鋁型材,各個(gè)鋁合金結(jié)構(gòu)之間采用焊接方式連接。為了滿足車體的強(qiáng)度和剛度要求,鋁合金結(jié)構(gòu)和碳鋼結(jié)構(gòu)之間主要采用鉚接和粘接兩種方式進(jìn)行連接。粘接滿足DIN 6701《軌道車輛及其構(gòu)件粘接》要求。為了簡(jiǎn)化工藝,應(yīng)盡量選擇適于手工鉆孔的鉚釘,避免采用需要設(shè)備鉆孔的大型鉚釘。在施工時(shí),先在鋁合金和碳鋼接觸部位涂抹結(jié)構(gòu)膠,再采用鉚接方式進(jìn)行連接。編組車體結(jié)構(gòu)組成如圖5所示。

3.2.1 Mpc 車車體結(jié)構(gòu)

Mpc車車體長(zhǎng)度9432mm,車體寬度2650mm。Mpc車車體主要由司機(jī)室前端結(jié)構(gòu)(S500MC)、轉(zhuǎn)向架安裝結(jié)構(gòu)(S500MC)、固定鉸安裝梁(S500MC)、牽引箱安裝平臺(tái)(6005A-T6)、受電弓安裝平臺(tái)(6005A-T6)、轉(zhuǎn)動(dòng)鉸安裝梁(S500MC)、側(cè)墻(6005A-T6)、端墻(6005A-T6)等部分組成。具體如圖6所示。

3.2.2 T車車體結(jié)構(gòu)

T車車體長(zhǎng)度3760mm,車體寬度2650mm。T車是拖車,底架下沒有轉(zhuǎn)向架。T車車體主要由底架(6005A-T6)、側(cè)墻(6005A-T6)、端墻(6005A-T6)、頂棚(6005A-T6)、固定鉸安裝梁(S500MC)、轉(zhuǎn)動(dòng)鉸安裝梁(S500MC)等部分組成。具體如圖7所示。

3.2.3 Mc 車車體結(jié)構(gòu)

Mc車車體結(jié)構(gòu)與Mpc車類似,但沒有受電弓安裝平臺(tái)。

4 車體結(jié)構(gòu)有限元分析

4.1 計(jì)算依據(jù)

計(jì)算按照標(biāo)準(zhǔn)BS EN 12663-1:2010+A1:2014 《鐵路應(yīng)用- 軌道車輛車體結(jié)構(gòu)要求》進(jìn)行,在各種工況下,車體結(jié)構(gòu)應(yīng)力均不超過材料的許用應(yīng)力。

4.2 車體有限元模型

采用通用有限元分析軟件ANSYS對(duì)車體結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析。為使車體計(jì)算模型與實(shí)際車體結(jié)構(gòu)保持一致,從而保證計(jì)算結(jié)果的有效性,本次計(jì)算采用整車計(jì)算模型。建模時(shí),按15 mm進(jìn)行離散,其中采用實(shí)體單元離散模擬鉸接結(jié)構(gòu),3節(jié)車有限元模型共有單元總數(shù)為1550973個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)為1472736個(gè)。

4.3 計(jì)算工況

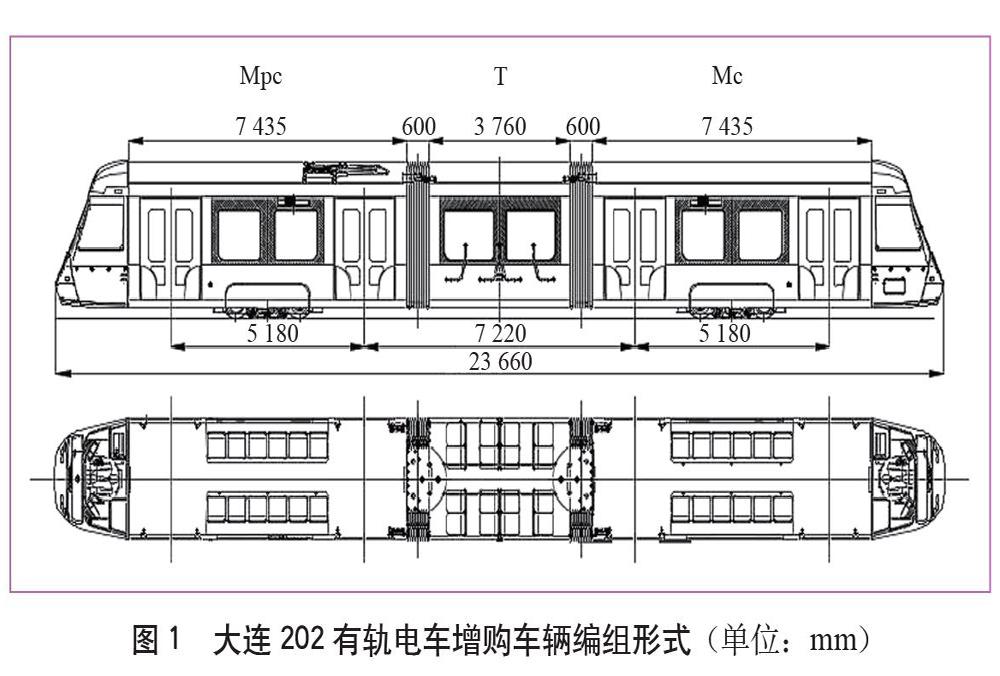

根據(jù)車輛的實(shí)際運(yùn)營工況,對(duì)單車和編組列車分別進(jìn)行有限元計(jì)算分析,具體如表3所示。

4.4 計(jì)算結(jié)果

對(duì)所有工況下的車體結(jié)構(gòu)進(jìn)行受力分析,計(jì)算結(jié)果見表4。其中工況7 Mpc車體架車位附近結(jié)構(gòu)應(yīng)力最大,車體應(yīng)力云圖如圖8所示。

計(jì)算結(jié)果表明:車體結(jié)構(gòu)各部位出現(xiàn)的最大應(yīng)力均低于材料的許用應(yīng)力,強(qiáng)度滿足BS EN 12663-1:2010+A1:2014 《鐵路應(yīng)用-軌道車輛車體結(jié)構(gòu)要求》。

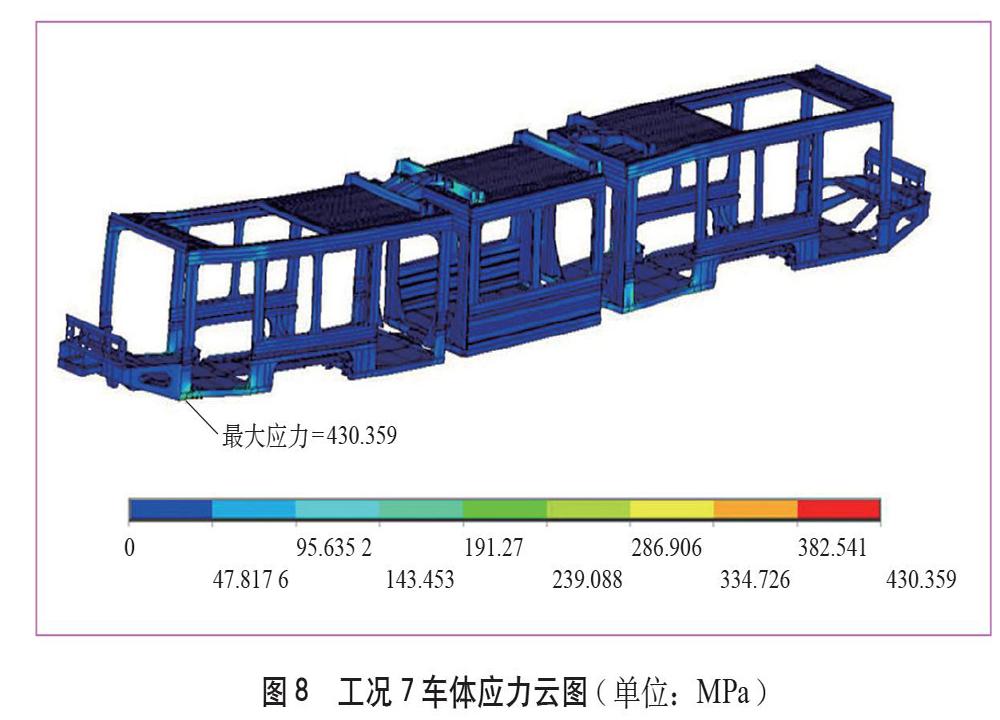

5 車體試驗(yàn)驗(yàn)證

2019年6月,在車體靜強(qiáng)度試驗(yàn)臺(tái)對(duì)編組列車進(jìn)行車體強(qiáng)度試驗(yàn)。試驗(yàn)按照BS EN 12663-1:2010+A1:2014 《鐵路應(yīng)用-軌道車輛車體結(jié)構(gòu)要求》進(jìn)行,試驗(yàn)工況與車體結(jié)構(gòu)有限元分析工況完全相同。試驗(yàn)時(shí),車體之間通過鉸接裝置進(jìn)行連接。車體試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)如圖9所示。

試驗(yàn)結(jié)果表明:所有車體結(jié)構(gòu)的實(shí)測(cè)應(yīng)力值均小于材料的許用應(yīng)力,車體的強(qiáng)度完全滿足設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)要求。

6 結(jié)束語

通過對(duì)車輛編組及鉸接系統(tǒng)介紹,確定車體結(jié)構(gòu)組成及選材,通過試驗(yàn)校核,證明了此3節(jié)編組車輛車體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性和可靠性。目前此種車型,在國際以及國內(nèi)軌道交通市場(chǎng)比較少見,希望能為后續(xù)此種車型的設(shè)計(jì)提供參考。

參考文獻(xiàn)

[1]孫帥,楊明. 100%低地板有軌電車車體結(jié)構(gòu)造型研究[J].鐵道機(jī)車車輛,2017,37(1):104-107.

[2]BS EN 12663-1:2010+A1:2014? 鐵路應(yīng)用-軌道車輛車體結(jié)構(gòu)要求[S]. 2014.

[3]EN 15085 鐵路應(yīng)用-鐵路車輛和器件的焊接[S].

[4]DIN 6701 軌道車輛及其構(gòu)件粘接[S].

[5]趙大斌,任利惠. 70%低地板輕軌車輛的型式比較[J]. 城市軌道交通研究,2007(4):29-33.

[6]于禹夫,方力.現(xiàn)代有軌電車交通系統(tǒng)及其車輛的技術(shù)定位[J].地鐵與輕軌,2003(6):43-47.

[7]應(yīng)之丁,張萼輝,姜敏.低地板輕軌車輛制動(dòng)技術(shù)分析.城市軌道交通研究[J],2006(6):64-67.

[8]薛克仲.城市軌道車輛車體材料選擇[J].城市軌道交通研究,2003(1):14-19.

[9]雷成,肖守訥.地鐵鋁合金車體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和強(qiáng)度分析[J].機(jī)車電傳動(dòng),2006(1):54-57.

[10] 王立航.鐵路車輛設(shè)計(jì)制造重量管理的探討[J].鐵道技術(shù)監(jiān)督,2009(12):24-27.

[11] 劉友梅.機(jī)車重心計(jì)算與測(cè)定方法[J].機(jī)車電傳動(dòng),2000(6):1-3.

[12] 周宇,萬朝燕,謝素明.基于子模型的鐵路車輛結(jié)構(gòu)強(qiáng)度精細(xì)計(jì)算[J].鐵道機(jī)車車輛,2009,29(1):16-18.

[13] 王歡,戴煥云,池茂儒. 100%低地板輕軌車輛結(jié)構(gòu)型式研究[J].內(nèi)燃機(jī)車,2009(9):11-14.

[14] 李曉峰,謝素明,時(shí)慧焯,等.車輛焊接結(jié)構(gòu)疲勞壽命評(píng)估方法研究[J].中國鐵道科學(xué),2007(3):74-77.

[15]陳喜紅,王生華,陶功安,等.地鐵A型車輛ZMA080型轉(zhuǎn)向架的技術(shù)特征[J].城市軌道交通研究,2009(11):8-12.

收稿日期 2019-11-15

責(zé)任編輯 宗仁莉