淺析校園講座對理工類大學文化傳承的影響

李心韻

【摘要】我國高等教育長期過于強調謀生做事、技能學習,大學教育和大學生心理存在著功利化傾向,尤其是理工類院校對技能的強調尤甚。以筆者所在的北京郵電大學為例,通過對理工類大學校園文化傳承存在的不足進行分析,用校園講座的方式對校園文化傳承進行帶動與彌補,發掘校園講座對校園文化傳承的影響,提升理工類大學學生對母校校內歷史文化的了解,加強學生的人文素養與家國情懷,促進校園文化的良好傳承。

【關鍵詞】校園講座;理工類;校園文化

一、北京郵電大學校園文化現狀調查

首先我們對校園文化做一個界定,本文所說的校園文化,既包含本校校園內的歷史人文文化,也包含校園師生的群體精神文化。

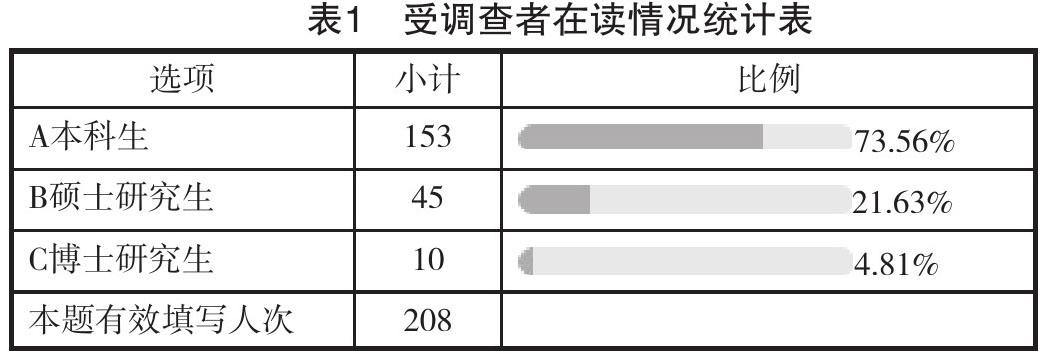

以筆者所在的北京郵電大學為例。北京郵電大學是一所以工科為主的國家“211工程”“雙一流”大學。在全校范圍內隨機發放問卷,收回有效問卷208份,受調查者在讀情況統計詳見“表1”,覆蓋全校文理工各類專業,同時,這組數據可看出北郵工科學生人數之眾。

表1 受調查者在讀情況統計表

選項?小計?比例

A本科生?153?73.56%

B碩士研究生?45?21.63%

C博士研究生?10?4.81%

本題有效填寫人次?208

北京郵電大學雖是一所理工科院校,但仍有著其豐厚的歷史文化,通過調查發現,大多數學生對自己校園內的歷史與文化了解程度并不充分。對于學校精心設計的4處與學校歷史背景有關的景觀,63.46%學生表示他們幾乎不了解這些景觀與歷史,200余名受調查學生中,僅有7名學生能全部了解,占比3.37%。

為了調查本校學生的家國情懷、以自身關照社會的志向與追求,問卷設置了以下問題:“想象你步入了工作崗位,你認為努力工作的意義何在?——A為了養活自己;B為了回報父母;C為了實現自我價值;D通過自己的努力,促進中華民族偉大復興中國夢的實現”。該問題為排序題,我們鼓勵學生遵從自己的心意,且匿名形式的問卷在一定程度上保證了數據的真實性。通過這項數據我們不難發現,推崇以自身發展為國家發展盡一份力、以小我實現大我的學生鳳毛麟角。這樣的結果并不稀奇,我國高等教育長期過于強調謀生做事、技能學習,而對于人格養成與社會責任意識的教育不足。進入21世紀以來,雖然素質教育的呼聲愈發高漲,現代教育越來越強調科學與人文的綜合,高等教育的目標應該是以提高青年的素質和全面發展為主,但是由于歷史積弊,大學教育和大學生心理仍存在功利化傾向,尤其是理工科大學生中普遍存在著知識結構單一、人文素養不足、家國意識不強的現象。

基于此背景,本文希望通過對不同類型校園講座進行分析,發掘校園講座對校園文化傳承的影響,提升理工類大學學生對母校校內歷史文化的了解,加強學生的人文素養與家國情懷,促進校園文化的良好傳承。

二、發揮各類型校園講座的積極影響

(一)思想政治類講座。高校思想政治理論課作為我國思想教育重要的一環,承擔著培養合格的社會建設者和可靠的社會主義接班人的責任,是對大學生進行思想政治教育的主渠道。但學生對于思政課的重要性往往認識不足,關鍵在于不理解思想政治理論的邏輯與意義、不了解思想政治理論的趣味性。思想政治類講座應該是課堂的延伸與補充,應利用講座的優勢,變“要我聽”為“我要聽”,它不是說具有強烈的意識形態色彩的教科書式政治理論灌輸的簡單重復與拓展,取而代之的是用輕松愉快的方式讓思想政治理論入腦入心;但在保證趣味性的同時,思想政治類講座也不能偏離了思想性與政治性,成為嘩眾取寵式的小道消息與奇談怪論的散布臺。所以,好的思想政治類講座對主講人有著嚴格的要求。主講人應該結合現今熱點事件進行分析,對當今的一些現象給出自己特色鮮明的觀點,思想獨立,針砭時弊,做事態度嚴謹求真,追求真諦,批評式地增加教師的個人見解,更深層次地挖掘社會、政府、國家存在的問題。思想政治教育不等于灌輸,尤其是針對開放式的講座來說,更不能過于理論化、不能照搬大道理;同時尊重學生意見,教給大家一些邏輯思維和獨立思考的能力。只有這樣,才能發揮思想政治類講座的作用,對學生的成長成才以及校園文化的傳承產生積極正面的影響。

(二)人文素養類講座。《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》指出,堅持以人為本、全面實施素質教育是教育改革發展的戰略主題,是貫徹黨的教育方針的時代要求。然而,人文素養作為素質教育的一項重要內容,在當前高校教育中還十分薄弱,尤其是理工科高校,更多關注的是人才培養的應用性,對大學生人文素養的培育不夠重視。因此,應該加大人文素養類講座的開展力度與質量。(下轉第88頁)

(上接第74頁)人文素養類講座對高校學生的培養應包括人文修養的教育、詩書禮儀的常識普及、創新創業能力的培養、心理承受能力與堅毅人格的塑造、校內優秀歷史文化的延續等各方面的內容。通過人文素養類講座對學生上述諸多方面的正確引導,促進理工類大學校園文化的良好傳承。

(三)科學技術類講座。高等教育要弱化功利化傾向,絕不是說不注重技能學習,而是要發展科學與人文的綜合,培養全面發展的高素質人才。校園科學技術類講座一方面,通過邀請一些國內外專家學者,就他們的研究方向、研究內容、研究成果、國內外的發展狀況及他們的研究思路和方法開展講座,同時進行交流,對學校科研人才的培養具有很大的意義;另一方面,也能有效培養學生的復合知識結構和創新思維與能力。校園科學技術類講座具有重要意義與優勢,能為營造良好的學術氛圍以及富有科技感、技術性的校園文化創造巨大價值。

著名教育家陶行知先生有一句名言:讓真的教育成為心心相印的活動,從心里出發,才能打動心靈深處。可見,真的教育旨在打動心靈,啟迪心靈。校園講座作為課堂教學補充與拓展,具有自主性強、覆蓋面廣的優勢,能更好地打動和啟迪學生的心靈。要深化校園講座對理工類院校教育功能的認識,建立健全校園講座的運行機制,使各類型校園講座都能發揮其正面影響力,讓校園講座成為理工科院校營造校園文化底蘊和氛圍、提高學生人文素質的有效載體。

【參考文獻】

[1]王亞萍,鄭秋娟.校園講座對理工科大學生人文素質教育的影響——基于江蘇理工學院大學生人文素養講座的案例研究[J].江蘇理工學院學報,2014(3).

[2]盧元昕,劉建濤,閆華.基于理工類院校校園講座教育功能的研究[J].黑龍江教育學院學報,2015(10).

[3]陳梅.高校思想政治類校園講座的"大思政"式探索[J].黑河學刊,2015(2).

[4]唐英.人文科學與人文素質導論[M].成都:西南交通大學出版社,2004.